この記事でわかること

- 相続の手続きで印鑑証明書が必要となる場面

- 印鑑証明書を取得するまでの流れ

- 印鑑証明書と実印を絶対に他人に渡してはいけない理由

「相続関係の手続きで、印鑑証明書が必要だと言われたけれど、一体どんな書類なの?」

印鑑証明書は、役所に登録された実印が本人のものであることを公的に証明する書類です。

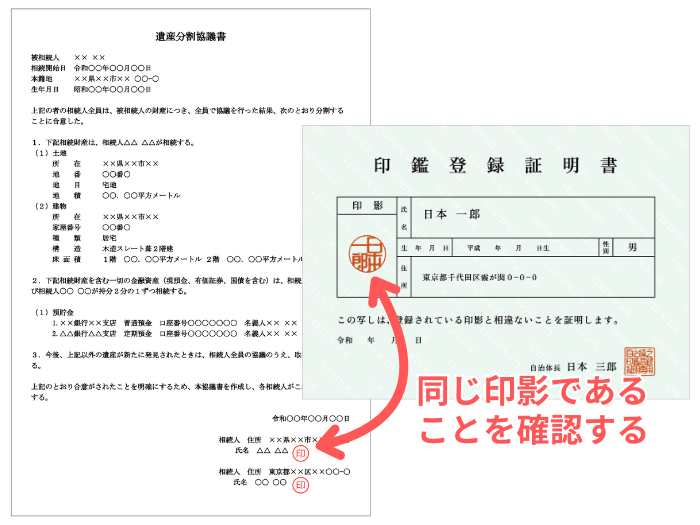

相続の手続きでは、主に「遺産分割協議書」に押された印影が、各相続人のもので間違いないことを確認するために用いられます。

この記事では、印鑑証明書に関する基礎知識をチェックしたうえで、取得するまでの流れを詳しくお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続手続きに関するご相談を無料で受け付けておりますので、お困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。

目次

印鑑証明書とは?

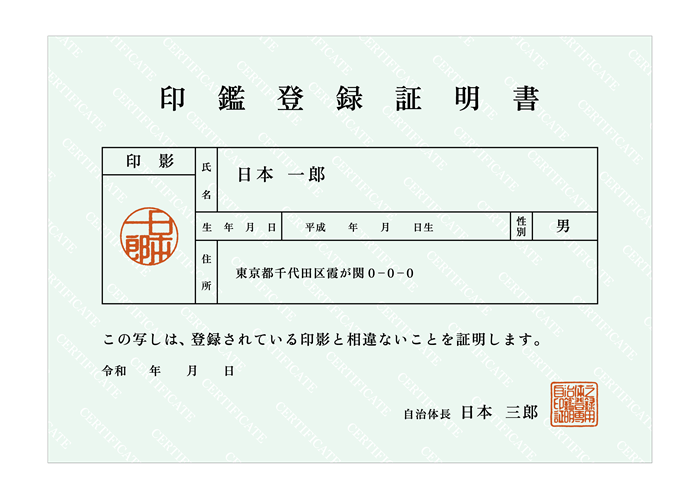

印鑑証明書は、市区町村に登録した「実印」が、間違いなく本人のものであることを公的に証明する書類です。

相続手続きでは、主に「相続人が遺産分割協議書に押した実印」が本人のものであることを証明するために使われます。

相続手続きで必要となる場面

相続関連で印鑑証明書が必要になる手続きには、次のようなものがあります。

| 手続き | 窓口 | 印鑑証明書の有効期限 |

|---|---|---|

| 相続税の申告 | 税務署 | 定めなし |

| 不動産の名義変更(相続登記) | 法務局 | 定めなし |

| 預貯金の解約・名義変更 | 金融機関 | 3カ月または6カ月以内に発行されたもの |

| 自動車の名義変更 | 運輸支局 | 3カ月以内に発行されたもの |

| 有価証券の名義変更 | 証券会社など | 窓口となる会社によって異なる |

以上のように、書類の提出先によって「有効期限」のルールが異なります。

期限切れを防ぐため、ご自身に必要な手続きをすべて把握してから、実際に書類を提出する直前のタイミングでまとめて取得するのが効率的です。

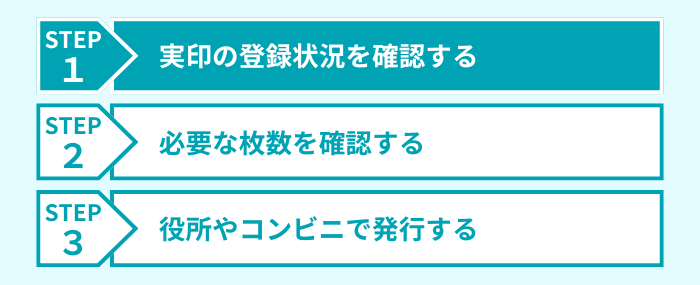

印鑑証明書を取得する流れ

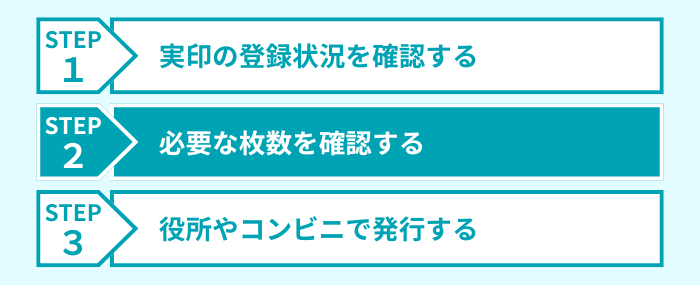

印鑑証明書を取得するまでの流れは、次のとおりです。

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

ステップ1:実印の登録状況を確認する

まずは、ご自身とほかの相続人の全員が印鑑登録を済ませているかを確認しましょう。

印鑑登録をしていれば、下記のような「印鑑登録証」というカードが手元にあるはずです。

もし、印鑑登録をしていない方がいた場合は、お住まいの市区町村の役所で印鑑登録の手続きをしてもらいましょう。

登録するための手続きの流れは、次のとおりです。

- 文房具店やハンコ屋などで、登録する印鑑を購入する

- 役所に「登録する印鑑」と「本人確認書類」を持参し、登録の手続きをする

なお、ご自身で窓口に行けない場合には、代理人に手続きをしてもらうことも可能です。

ワンポイント

ステップ2:必要な枚数を確認する

相続人全員が印鑑登録をしていることが確認できたら、次に「必要となる印鑑証明書の枚数」を把握します。

手続き先の数を確認したうえで、予備として2通ほど多めに取得しておくと、後になって追加で必要になったとしても慌てずに済みます。

たとえば、故人の遺産が「自宅の土地・家屋」と「銀行の預貯金 × 2口座」だった場合は、下記の計算のとおり「5通」発行しておくことをおすすめします。

| 手続き先 | 枚数 |

|---|---|

| 法務局 | 1通 |

| 銀行A | 1通 |

| 銀行B | 1通 |

| 予備 | 2通 |

| 合計 | 5通 |

なお、少しでも発行枚数を減らして、手数料を少なくしたい場合は、金融機関や法務局での手続きに「原本還付」制度を利用しましょう。

原本還付とは、「書類の原本」と「その写し(コピー)」を一緒に提出することで、手続き後に原本を返却してもらえる制度です。

返してもらった原本は、別の手続きに使いまわせるため、発行する枚数を抑えられます。

ステップ3:役所やコンビニで発行する

ここまでの準備が整ったら、実際に印鑑証明書を取得します。

「役所の窓口」か「コンビニ」で発行できるので、ご自身の都合の良い方法を選びましょう。

役所の窓口で取得

「市区町村の役所」や「行政サービスコーナー」の窓口で、印鑑証明書を取得する際に必要なものは、次の2つです。

- 印鑑登録証(カード)

- 手数料(1通あたり300円程度)

印鑑証明書の発行手続きには、登録した「実印」は不要です。

印鑑登録証と手数料を持って窓口へ行き、渡された「交付申請書」に記入すれば、基本的にその日のうちに証明書を発行してもらえます。

また、ほかの相続人の印鑑登録証を預かれば、「手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)」を見せることで、代理でまとめて取得することも可能です。

コンビニで取得

マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニのマルチコピー機で印鑑証明書を取得できます。

タッチパネルで「行政サービス」を選んでから、「印鑑証明書を選択する」「マイナンバーカードを読み込ませる」など、案内に従って操作してください。

コンビニで発行する際のポイントは、以下のとおりです。

- 発行できる時間帯は「6:30~23:00」で、土日・祝日でも利用可能※1

- 手数料は、役所の窓口より少し安い場合がある

- マイナンバーカードの暗証番号を連続で間違えるとロックがかかるので注意

- 発行に「印鑑登録証」は不要

- ※1

- 年末年始やシステム休止日を除く

なお、お住まいの市区町村によっては、コンビニ交付サービスに対応していない可能性があるので、事前に自治体のWebサイトなどで確認しておきましょう。

また、コンビニで印鑑証明書を取得できるのは「本人のみ」のため、「代理人」が発行する場合は、役所の窓口まで出向かなければなりません。

【注意】実印と印鑑証明書は絶対に他人へ渡さない

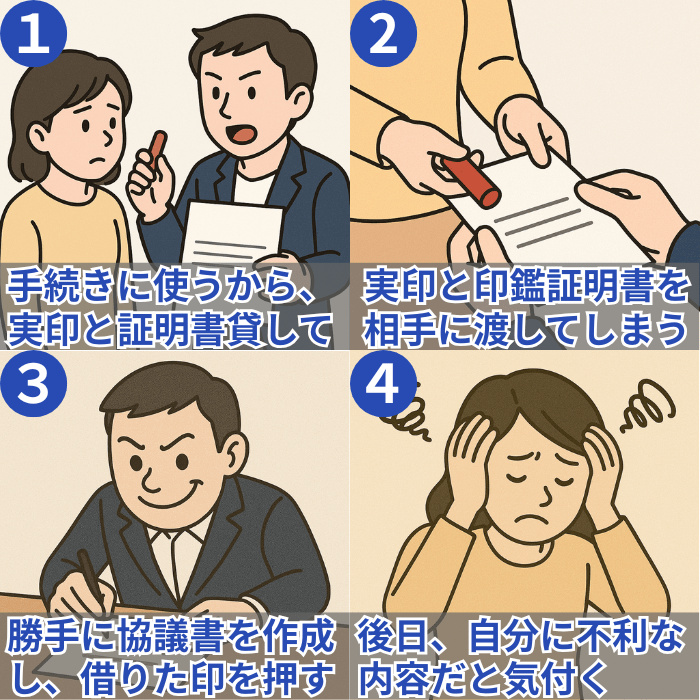

ご親族が亡くなった後、ほかの相続人から「相続手続きをまとめて代行するから、あなたの実印と印鑑証明書を預からせてほしい」と言われることがあるかもしれません。

しかし、そのような申し出には、細心の注意が必要です。

もし、あなたの知らないところで遺産分割協議書が作成され、そこにご自身の実印を押されると、その内容に同意したことになります。

さらに、預けた印鑑証明書は「あなたが同意したこと」の証明として、相続手続きなどに使われてしまいます。

こうなると、勝手に作られた協議書があなたにとって不利な内容だったとしても、後で覆すのは非常に難しくなります。

以上のようなリスクがあるため、ご自身の実印と印鑑証明書は、絶対に他人に渡さないでください。

遺産分割協議書などの書類は、必ずご自身の目でよく確認し、内容に納得してから押印するようにしましょう。

なお、相続手続きを円滑に進めるために、「信頼できる代表相続人の方に、印鑑証明書の取得をまとめてお願いする」ことはよくあります。

その場合は、「銀行の手続きに使う印鑑証明書を取得するため」というような目的を確認したうえで、「実印」は渡さずに「印鑑登録証(カード)」のみを預けるようにしましょう。

印鑑証明書に関するよくある質問

最後に、印鑑証明書に関する次の質問にお答えします。

Q1:代理人が発行手続きをすることはできる?

ご本人の「印鑑登録証(カード)」を預かっていれば、代理人の方でも役所の窓口で印鑑証明書を取得できます。

その際、「代理人の方の本人確認書類(運転免許証など)」が必要になりますが、委任状は不要なことも多いです。

手続きをする自治体によって、多少対応が異なりますので、事前に電話などで確認しておくことをおすすめします。

Q2:提出する印鑑証明書はコピーでもいい?

相続手続きでは、印鑑証明書をコピーで代用することはできません。

必ず「原本」の提出が必要になります。

Q3:相続人が海外に住んでいる場合は?

海外にお住まいの場合は、印鑑証明書を取得できないため、その代わりとなる「サイン証明書(署名証明)」という書類を使います。

これは、現地の日本大使館や総領事館で、領事の目の前で書類にサインをすることで、「このサインは間違いなく本人のもの」と証明してもらう公的な書類です。

サイン証明書を使うケースでは、書類に「押印」するのではなく、自筆で「サイン」をして、その筆跡を証明書と照合することになります。

Q4:発行した印鑑証明書を紛失してしまったら?

印鑑証明書を紛失しても、それ単体で悪用されるリスクは低いため、慌てずに再発行の手続きをしましょう。

印鑑証明書は、あくまで「実印」とセットで効力を発揮します。万が一、印鑑証明書を失くしても、あなたの実印がなければ法的な手続きはできません。

ただし、「実印」と「印鑑証明書」をセットで紛失した場合は、悪用されたときのリスクが大きいため、すぐに市区町村の役所で「印鑑登録の廃止」の手続きをしてください。

相続手続きで困ったら専門家へ相談しましょう

この記事では、相続手続きで必要となる印鑑証明書についてお伝えしました。

相続関係で必要となる手続きは、多岐にわたります。

もし手続きの進め方に少しでも不安を感じたり、ご自身で書類を準備する時間がなかったりする場合には、一人で悩まずに専門家に頼ることをおすすめします。

当事務所でも、無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。