記事の要約

- 特別代理人は、相続人のなかに「認知症」や「未成年」の方がいる場合に選任が必要になることがある

- 特別代理人には「おじ・おば」などの親族や、「弁護士・司法書士」といった専門家が選ばれる

- 選任のための手続きは、家庭裁判所で行う

相続人のなかに「認知症」や「未成年」の方がいる場合、相続手続きを進めるために「特別代理人」の選任が必要になることがあります。

この記事では、相続において「特別代理人が必要となるケース」と「選任の手続きの流れ」をお伝えします。

ご自身の状況で特別代理人が必要なのかわからない方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、ご不安なことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。

目次

特別代理人とは?

特別代理人とは、本来の代理人(成年後見人・親権者など)と、代理される人(認知症の方・未成年者など)の間で利益が対立(利益相反)する場合に、家庭裁判所によって一時的に選任される代理人のことです。

相続の手続きで、特別代理人が必要になる主な場面は「遺産分割協議」です。

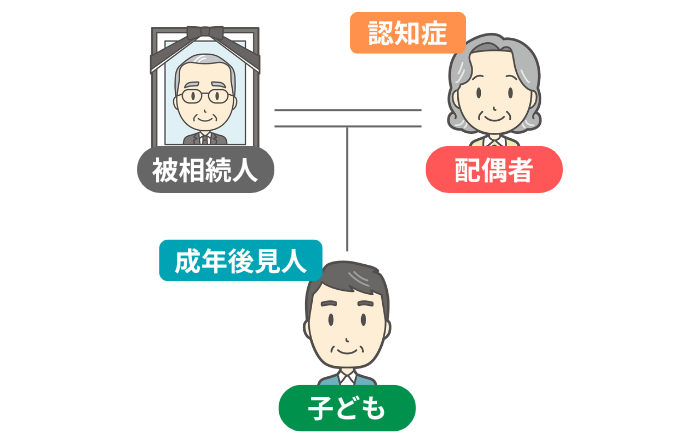

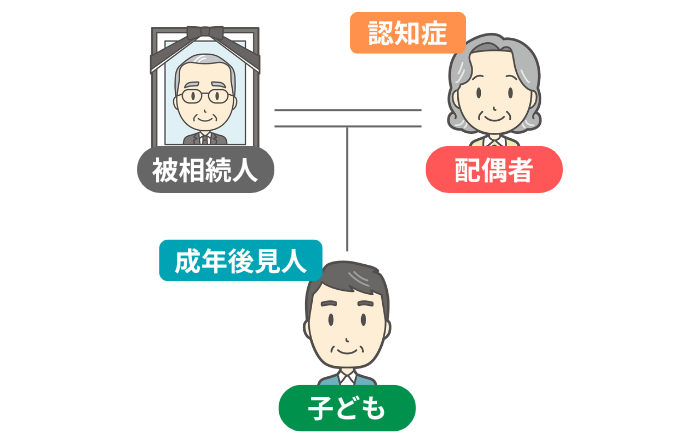

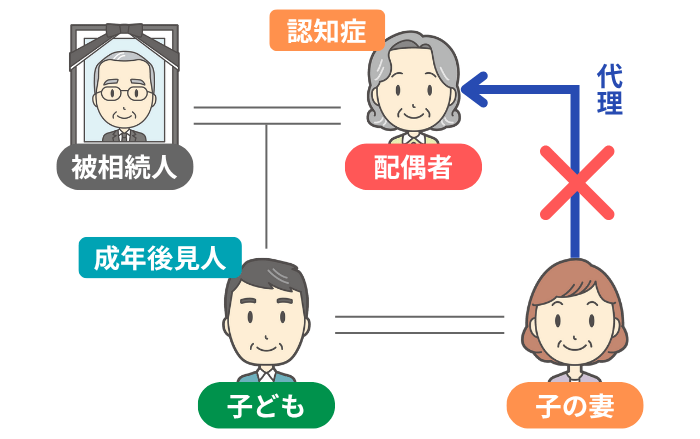

たとえば、父親が亡くなり、相続人が「認知症の母親」と「子ども」の2人だったケースを考えてみましょう。

このとき、子どもが母親の「成年後見人」も務めているとします。

このケースで、子どもは次の2つの立場を兼任することになります。

- 父親の子どもとしての「相続人」

- 母親の成年後見人としての「代理人」

このまま子どもが母親の代理人として遺産分割協議をすると、子ども一人の考えで遺産の分け方を決められてしまいます。

このとき、子どもの取り分を増やせば、母親の取り分が減ることになり、このような状況を「利益相反」といいます。

利益相反しているなか、子どもが母親を代理して遺産分割協議を行っても、法的には「無効」です。

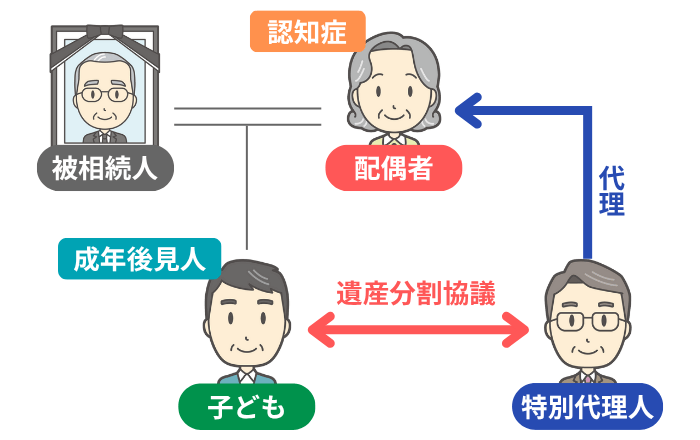

そこで、母親の利益を守りながら、法的に有効な遺産分割協議を行うために、家庭裁判所によって一時的に選任されるのが「特別代理人」です。

このケースでは、母親のために特別代理人が選任され、遺産分割協議は「子ども」と「母親の特別代理人」で行われることになります。

相続で特別代理人が必要なケース

相続が開始されたとき、特別代理人の選定が必要になる主なケースは、次の2つです。

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

ケース1:相続人に「認知症の方」がいる

相続人のなかに「認知症」などで判断能力が十分でない方がいて、その方の「成年後見人」も相続人の場合、特別代理人の選任が必要です。

これは、「成年後見人の取り分」を増やせば、「認知症の方の取り分」が減るような利益相反の関係になっているからです。

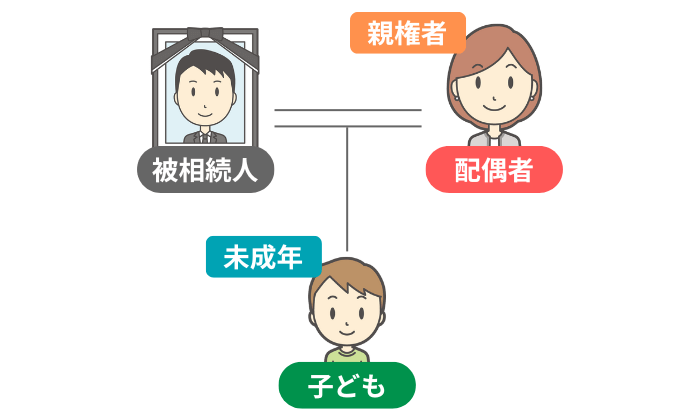

ケース2:相続人に「未成年の方」がいる

相続人のなかに「未成年の子ども」がおり、その子どもの「親権者」も相続人の場合も、特別代理人の選任が必要です。

このケースでも、「親権者の取り分」が増えれば「未成年者の取り分」が減る、利益相反の関係になっています。

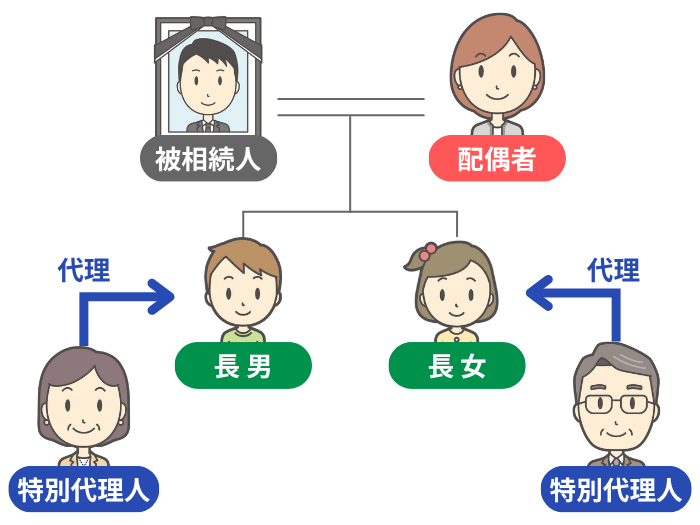

なお、未成年の相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人を選任しなければなりません。

例外的に特別代理人が不要になるケース

ここまで紹介したような、相続人に「本来の代理人(成年後見人や親権者)」と「代理される人(認知症の方や未成年者)」の両方がいるときでも、特別代理人が不要になるケースがあります。

それは、亡くなった方が遺言書を残していたときです。

遺言書で財産の分け方が指定されている場合は、遺産分割協議が不要なことから、特別代理人を選任する必要がありません。

また、本来の代理人(成年後見人や親権者)が相続放棄をしたときも、その方は遺産分割協議に参加しなくなるため、利益相反が解消されます。

これにより、特別代理人を選任する必要はなくなります。

ワンポイント

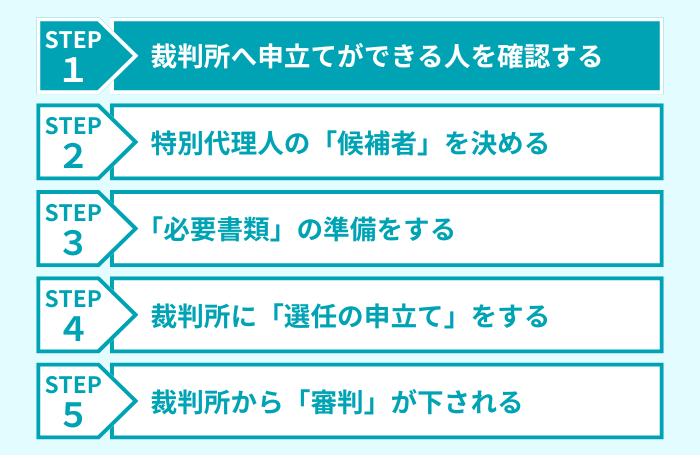

特別代理人を選任する手続きの流れ

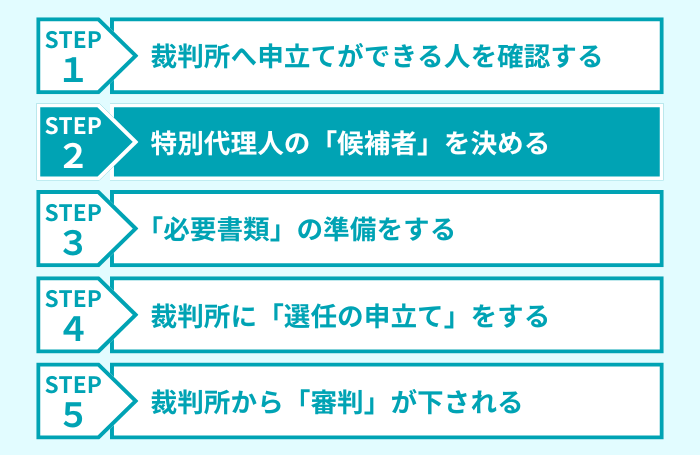

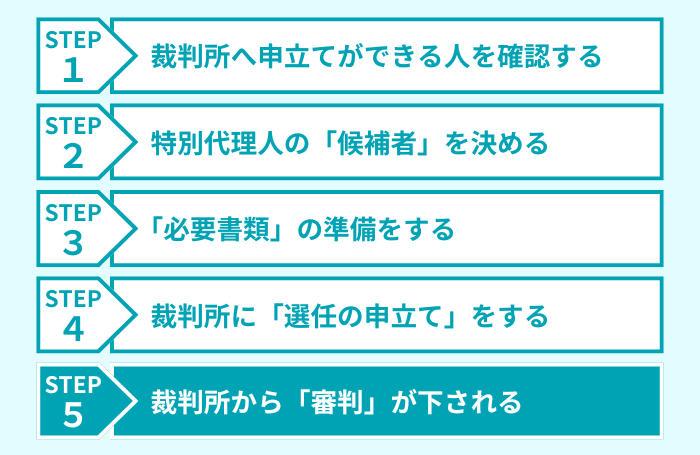

特別代理人を選任する手続きは、次の5ステップで進めます。

ここでは、それぞれのステップについて詳しく見ていきます。

ステップ1:裁判所へ申立てができる人を確認する

まず、誰が「申立人」となって、家庭裁判所で手続きができるのかを確認しましょう。

特別代理人が必要な人ごとに、基本的には次の方が申立人になります。

| 特別代理人が必要な人 | 申立人 |

|---|---|

| 認知症の方 | 成年後見人 |

| 未成年者 | 親権者 |

なお、成年後見人や親権者がなかなか手続きを進めないようなときは、ほかの相続人などの「利害関係人」が申立人となることもあります。

ステップ2:特別代理人の「候補者」を決める

続いて、特別代理人になってもらう候補者を決めましょう。

特別代理人になるために特別な資格は不要ですが、ほかの相続人と利害関係のない、中立的な立場の方でなければなりません。

よく候補者として挙げられるのは、次のような方です。

| 代理される人 | 候補者の例 |

|---|---|

| 認知症の方 | 認知症の方の兄弟姉妹など、成年後見人とは生計を別にする親族 |

| 未成年者 | 未成年者の「祖父母」や「おじ・おば」など、相続人ではない親族 |

なお、相続人と関係が近すぎる方は、特別代理人として認められない可能性が高まるので、候補者として選ぶのはおすすめできません。

たとえば、認知症の方の成年後見人が「子ども」になっているとき、特別代理人として「子どもの配偶者」を候補者にするのは、避けたほうが無難です。

もし、適切な候補者がいない場合は、裁判所に相談すれば弁護士や司法書士を選任してもらえるので、そのまま次のステップに進みましょう。

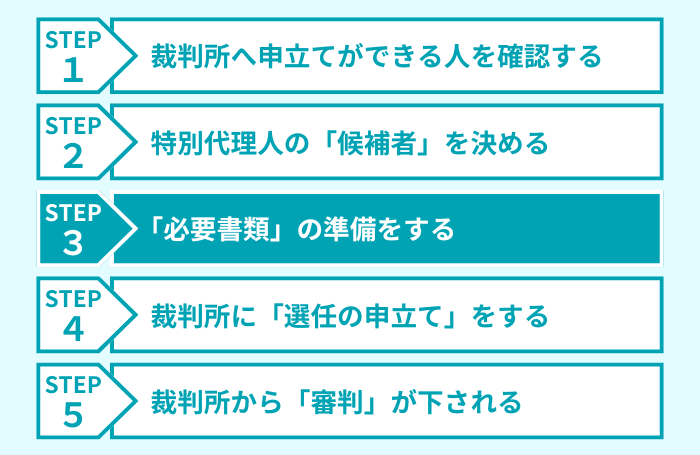

ステップ3:「必要書類」の準備をする

次に、家庭裁判所に申し立てるために必要となる書類を準備します。

- ※1

- 成年後見人・親権者以外の「利害関係人」からの申立ての場合は、その方の戸籍謄本などの「利害関係を証明する資料」も必要

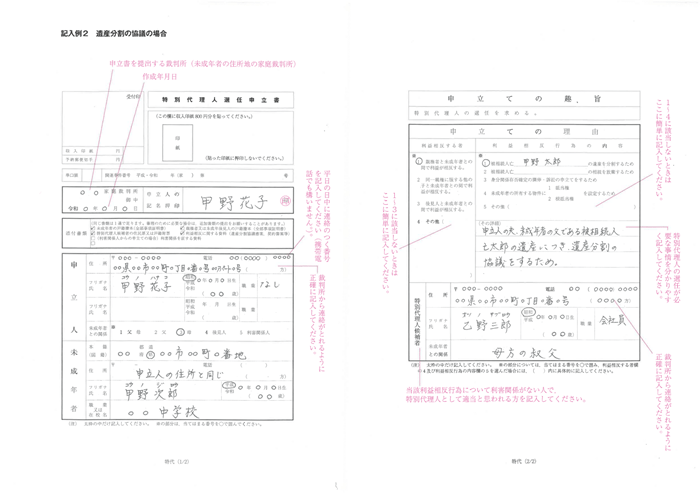

このうち「申立書」は、裁判所のWebサイトで記載例が公開されているので、それを参考に作成してみてください。

申立書の記載例

引用元 裁判所Webサイト

この申立書には「特別代理人候補者」の欄もあるため、ステップ2で決めた方の氏名や連絡先などを記入しましょう。

もし適当な候補者がいない場合は、空欄のままで構いません。

また、「遺産分割協議書の案」は裁判所に提出した際に、下記の点をチェックされます。

- 代理される人(認知症の方・未成年者)の取り分が「法定相続分以上」になっているか?

- もし法定相続分以下の取り分になっている場合、合理的な理由はあるか?

この案を作成する際に大切なことは、「代理される人の利益が守られる」ような分割方法にすることです。

ご自身のケースでどのような分割案にすべきか迷ったら、当事務所までお気軽にご連絡ください。相談は無料で承っております。

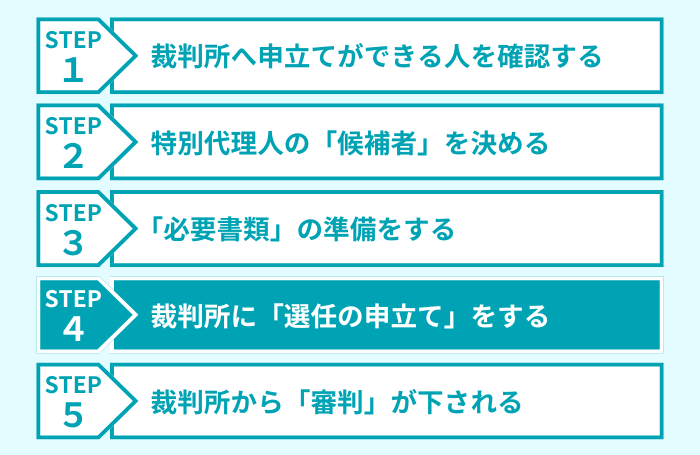

ステップ4:裁判所に「選任の申立て」をする

書類の準備が整ったら、「代理される人(認知症の方・未成年者)の住所地」を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

管轄の家庭裁判所の所在地は、裁判所のWebサイトでご確認ください。

なお、申立てをする際には、下記の費用がかかります。

- 収入印紙:800円分

- 連絡用の郵便切手:数千円程度※1

- ※1

- 金額は裁判所によって異なるため、事前に確認しておくとよい

収入印紙と郵便切手は、「郵便局」のほか「裁判所の売店」でも購入できます。

また、申立ては「裁判所の窓口に持参」以外に「郵送」でも可能です。

ステップ5:裁判所から「審判」が下される

申立てから2〜4週間後に、家庭裁判所から「候補者が特別代理人として適任か」などを確認するための「照会書」が、候補者のもとに郵送されてきます。

手続きをスムーズに進めるためにも、照会書が送られてくることは、あらかじめ候補者の方に伝えておきましょう。

候補者が照会書に回答すると、家庭裁判所で審議が行われ、問題がなければ特別代理人を選任する旨の「審判」が下されます。

このとき、通常は書面でのやり取りのみで完結しますが、裁判所から直接問い合わせがくることもあります。

審判後、申立人と特別代理人に「特別代理人選任審判書謄本」が郵送で届いたら、選任の手続きは完了です。

この審判書謄本は、後の相続手続きで必要となるので、大切に保管しておいてください。

【選任後】特別代理人と相続手続きを進める

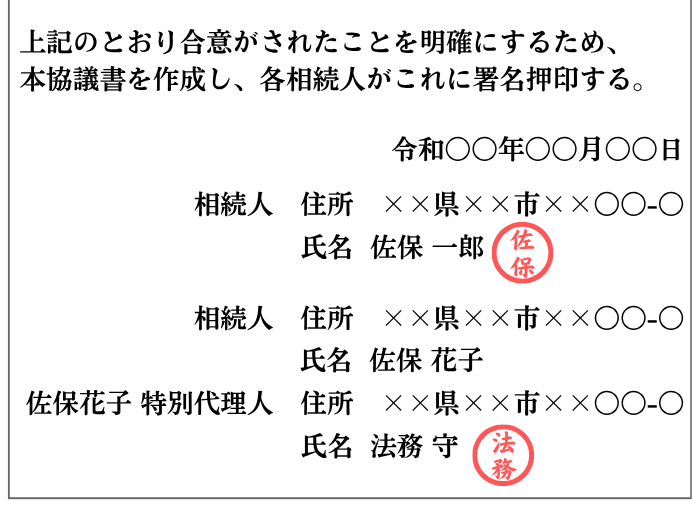

無事に特別代理人が選任されたら、その方と一緒に相続手続きを進めます。

まずは、「遺産分割協議書」を完成させましょう。

基本的には、申立ての際に裁判所に提出した「分割案」のとおりに、正式な遺産分割協議書を作成します。

その際は、「誰の特別代理人か」を明記したうえで、「特別代理人の実印」を押してもらう必要があります。

こうして遺産分割協議書が完成したら、「銀行口座の解約」や「不動産の名義変更(相続登記)」などの手続きを行います。

これらの相続手続きでは、「特別代理人の印鑑証明書」の提出などを求められることから、引き続き特別代理人に協力してもらいながら進めるとスムーズです。

なお、一連の相続手続きが完了し、特別代理人の役割が終わっても、裁判所にその旨を報告する必要はありません。

特別代理人に関するよくある質問

最後に、特別代理人に関する次の質問にお答えします。

Q1:特別代理人は誰にお願いすべき?

相続人ではなく、利害関係のない中立的な立場の方であれば、どなたでも特別代理人の候補者になれます。

よく候補者になるのは、代理される人の「おじ・おば、祖父母、いとこ」などの親族です。

Q2:候補者として挙げた人は、そのまま特別代理人に選ばれる?

申立てのときに挙げた候補者が、次の条件を満たしてさえいれば、そのまま特別代理人に選ばれるケースがほとんどです。

- ほかの相続人と利害関係がないこと

- 遺産分割協議の内容を理解し、本人の利益を守れること

たとえば「ほかの相続人の配偶者」など、相続人と関係が近い方は中立性に欠けると判断され、候補者として認められない可能性があります。

Q3:特別代理人の候補者がいない場合、どうすればいい?

特別代理人の候補者がいない場合は、裁判所に適任者を選んでもらえます。

その際は、「弁護士」や「司法書士」などの法律の専門家になることが一般的です。

Q4:申立ての手続きにかかる時間は?

一般的に、特別代理人の選任の申立てから審判まで、「1~2カ月ほど」かかります。

ただし、書類に不備などがあると、さらに時間がかかることもあります。

Q5:特別代理人に報酬を支払う必要はある?

裁判所が専門家を選任する場合、申立ての際に報酬の見込額を「予納金」として裁判所に納めるよう指示されることがあります。

その後、手続きが終わってから、裁判所が事案の内容に応じて報酬額を決定し、予納金から特別代理人に支払われます。

この報酬は、最終的に「代理される人」が相続する財産のなかから負担することになります。

金額は、遺産の額や事案の複雑さによって異なりますが、10~20万円程度になることが一般的です。

一方、親族が特別代理人になった場合は「報酬」というよりも、「引き受けてくれた感謝の気持ち」として、お礼金や品物を渡すことが多いです。

金額としては、1~3万円程度を目安としてはいかがでしょうか。

Q6:遺産分割協議のほかに、特別代理人が必要な場面は?

「相続放棄」をするときにも、特別代理人が必要となることがあります。

まず、「代理人(成年後見人・親権者)」は相続放棄せず、「代理される人(認知症の方・未成年者)」のみ放棄するときには、特別代理人の選任が必要です。

これは、「代理される人」が相続放棄をすることで、「代理人」が受け取る遺産が増える可能性があり、利益相反の状態になるからです。

一方、「代理人」と「代理される人」の両方が相続放棄するのであれば、利益相反にはあたらないため、特別代理人を選任する必要はありません。

特別代理人は、円満な相続のために必要

この記事では、相続の場面で「特別代理人」が必要なケースや、選任の手続きの流れを紹介しました。

特別代理人を選任するためには、家庭裁判所で時間のかかる手続きをしなければなりません。

身近な方が亡くなり、それほど時間が経っていないなかで、手続きのための書類を用意したり、特別代理人の候補者を探したりすることは、精神的な負担になります。

もし特別代理人の選任に関して、ご不明・ご不安なことがあれば、当グループまでお気軽にご相談ください。

所属している相続専門の弁護士・司法書士が、あなたの手続きをサポートいたします。