この記事でわかること

- 死亡届の書き方や提出期限、届出人になれる人

- 死亡届を提出したあとの流れ

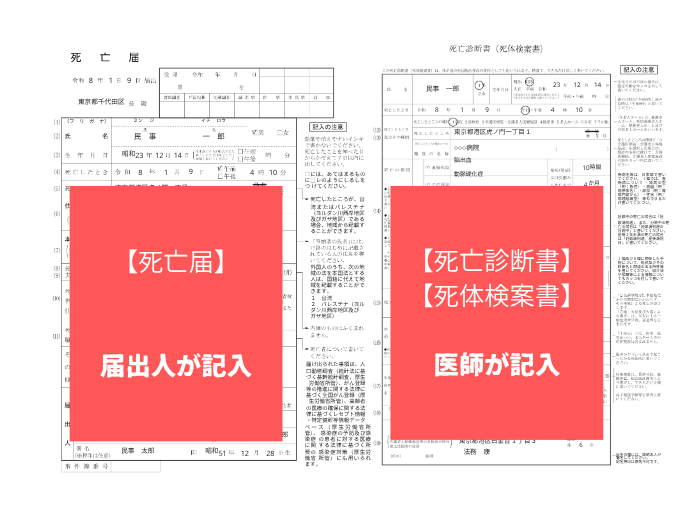

医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取ったあと、届出人は「死亡届」を記入します。

死亡届の提出は、一般的には葬儀社が代行してくれますが、届出人が提出することも可能です。

「死亡届は、いつまでに提出すればいいの?」

「どこに提出すればいいの?」

「そもそも、届出人って誰のこと?」

この記事では、死亡届の基本的な提出ルールから、書き方、死亡届を提出した後の手続きも解説します。

目次

死亡届とは

死亡届とは、人が亡くなった際に役所に提出する書類のことです。

死亡届の用紙はA3サイズで、死亡診断書(死体検案書)とセットで1枚となっています。

右側が「死亡診断書(死体検案書)」左側が「死亡届」です。

死亡届

引用元 法務省 の資料をもとに一部加工

人が亡くなると、医師は死因などを死亡診断書(死体検案書)に記入し、遺族や関係者に交付します。

死亡届の「届出人」になれる人

死亡診断書を受け取ったら、「届出人」に該当する人は、死亡届に必要事項を記入・署名をします。

死亡届の「届出人」になれる人は、以下のとおりです。

- 亡くなった人の配偶者や親族

- 亡くなった人の同居人(内縁の夫婦など)

- 亡くなった人の家主、地主、家屋もしくは土地の管理人

- 亡くなった人の後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

病院や介護施設で亡くなった場合は、その施設の代表者や施設長も死亡届の届出人になることができます。

また、親族以外の人が届出人となる場合は、事前の問い合わせが必要な自治体もあります。

一般的に、死亡届の提出は葬儀社が代行する

死亡届の記入・署名は届出人に該当する人が行いますが、提出については葬儀社が代行することが多いです。

大抵の葬儀プランには、死亡届の提出や、火葬許可の手続きの代行費用も含まれています。

死亡届の提出期限

死亡届の提出期限は、その人の「死亡の事実を知った日から7日以内」です。

なお、海外で亡くなった場合の提出期限は「死亡の事実を知った日から3カ月以内」になります。

提出期限を過ぎた場合、5万円以下の過料(罰金)が課せられる可能性があります。

死亡届の提出先

死亡届は、以下の「いずれかの市区町村役場」に提出できます。

- 亡くなった人の本籍地

- 亡くなった人の死亡地(死亡診断書・死体検案書の「死亡したところ」に記載されている場所)

- 届出人の住所地(所在地)

「亡くなった人の住所地」には提出できませんので、注意しましょう。

また、「日本国籍の人が海外で亡くなった場合」や「外国籍の人が日本国内で亡くなった場合」も、死亡届の提出は必要です。

なお、日本国籍の人が海外で亡くなった場合は、亡くなった国に駐在する日本大使館や領事館(在外公館)に死亡届を提出することもできます。

死亡届の提出時に必要な持ち物

届出人みずから死亡届を提出するときは、以下の持ち物を用意しましょう。

- 必須の持ち物

- ・届出人が記入した「死亡届」

・医師が記入した「死亡診断書・死体検案書」 - 持っていったほうがよい物

- ・届出人の印鑑(訂正印として使用。シャチハタ不可、認印可)

・届出人の身分証明書(提示を求められることも多い)

後見人、保佐人、補助人などが死亡届を提出する場合は、その資格を証明する「登記事項証明書」や「裁判の謄本」などが必要になる場合が多いです。

また、海外で亡くなった場合は「翻訳者を明記した死亡診断書等の翻訳文」など、ほかの書類も必要です。

心配な場合は、あらかじめ自治体の戸籍係に提出書類を確認しておくと、手続きがスムーズに進むでしょう。

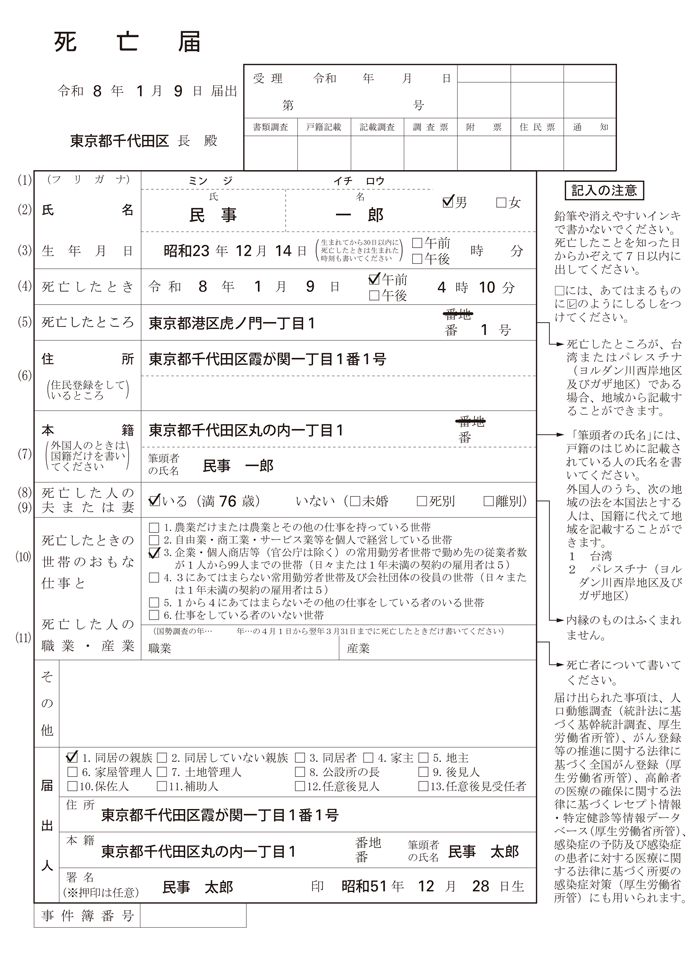

死亡届の書き方・記載事項

死亡届は、黒インクのペンやボールペンで記入します。鉛筆やフリクションペン(消せるペン)は使用できません。

死亡届

引用元 法務省 の資料をもとに一部加工

- 「生年月日」は、西暦ではなく和暦で記入します。

- 「死亡したとき」「死亡したところ」は、右側の「死亡診断書・死体検案書」に書かれている内容を確認しながら記入します。

- 「住所」「本籍」は、「本籍の記載がある住民票」を取得すれば確認できます。

死亡届は、土日・祝日、早朝夜間など、開庁時間外でも提出可能です。

ただし不備があった場合は、再度来庁が必要な場合もあります。

死亡届の提出前にコピーを取っておくこと

死亡届のコピーは、預貯金口座の解約手続きや名義変更、死亡保険金の請求など、さまざまな手続きで必要になります。

死亡届を提出する前には、コピーを5~10枚程度取っておきましょう。

死亡届を提出した後の流れ

死亡届を提出する際には、併せて「火葬許可申請書(死体埋火葬許可申請書)」を提出します。

申請書には「埋葬または火葬の場所」も記入しますので、あらかじめ火葬場を押さえておく必要があります。

死亡届と火葬許可申請書を提出し、内容に不備がなければ「火葬許可証(死体埋火葬許可証)」が交付されます。

火葬許可証がないと、そもそも火葬や埋葬ができません。

一般的には、火葬許可証の取得も葬儀社が代行してくれます。

なお、葬儀や火葬を終えたら、相続財産の洗い出しや遺産分割協議などの相続手続きに進みます。

相続手続き全体の流れについては、以下の記事をご参照ください。

相続手続きによっては「死亡届記載事項証明書」の提出が必要

死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)とは、死亡届を市区町村役場に提出したことを証明する書類です。

以下の相続手続きは、法令で、死亡届記載事項証明書の提出が義務付けられています。

- 遺族基礎年金や遺族厚生年金、遺族共済年金を請求するとき

- 郵便局簡易保険の死亡保険金(郵政民営化前に契約した保険で、保険証書に記載されている保険金額が100万円を超えるもの)を請求するとき

死亡届記載事項証明書は、原則として非公開であり、特別な理由(上記の請求)がある場合のみ、利害関係人による請求が認められています。

利害関係人は、死亡届を届け出た人や、死亡した人の親族(配偶者や六親等内の血族、三親等内の姻族)であり、代理人が請求する場合は委任状が必要です。

死亡届記載事項証明書は、死亡届を出してから約1カ月以内なら「死亡届を提出した市区町村役場」で、1カ月を経過した場合は「亡くなった人の本籍地を管轄する法務局」で請求できます。

亡くなった人の本籍地と異なる市区町村役場に死亡届を提出していた場合、死亡届提出後約1年間なら、その市区町村役場でも請求できます。

1年を超えた場合は、亡くなった人の本籍地を管轄する法務局に請求します。

交付費用は、市区町村役場なら1通あたり350円、法務局の場合は無料です。

税務署から、相続税申告の「お尋ね書類」が届く場合もある

市区町村役場は、死亡届の提出があると、税務署に対して「死亡届の情報」を提供します。

税務署は、独自システムを用いて亡くなった人の財産情報を調べます。

調査の結果、相続税がかかる可能性がある人には、税務署から「相続税についてのお知らせ」「相続税の申告等についてのご案内」といった、注意喚起の書類が送付されます。

死亡届提出後も、さまざまな相続手続きがある

「本籍地ってどこだろう?」

人が亡くなると、死亡届の書き方だけでも、とまどうことが多くあります。

火葬や埋葬が済んでも、一息つく間もなく、相続財産の調査や名義変更、相続税申告が待っています。

できれば生前のうちから相続対策ができればよいのですが、急に相続が発生することもあります。

もし、相続手続きでお困りのことがありましたら、相続に強い専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

VSG相続税理士法人では、税理士のほか、グループ内の司法書士や行政書士などと連携し、相続全体のお悩みにワンストップで対応できる体制を整えています。

相続手続きがスムーズに進むよう、精いっぱいサポートさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。