会社設立に必要な印鑑とは?法人印と個人実印の種類や使い分けなどを解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社の設立手続きを進める上で、印鑑の準備は法的に不可欠なステップです。

しかし、会社の設立では法人印と個人の実印という複数種類の印鑑が必要となり、それぞれの役割や使用場面、さらには登録方法も異なるため、正確な知識が求められます。

この記事では、会社設立で必要となる印鑑の種類と役割から、設立手続きにおける具体的な使い分け、印鑑登録の正確な手順などを税理士の視点から解説します。

法人印の購入時の注意点や、電子印鑑についても詳しく解説するので、スムーズに会社設立を行いたい方はぜひ目を通してください。

目次

【要点まとめ】会社設立で必要な印鑑の全体像

会社設立では、設立する会社の「法人印」と、手続きを進める設立者本人の「個人実印」が必要になります。

法人印はさまざまな種類がありますが、多くの場合では代表者印と銀行印、角印をそろえます。

印鑑の素材や書体は、耐久性や可読性、偽造のされにくさなどを考慮して選びましょう。

法人印に関しては、設立手続きをオンラインで行う場合は必ずしも必要ではありません。

しかし個人印は必ず用意し、市区町村役場で印鑑登録を行います。

また、設立後の業務では法務局で印鑑登録を行った法人印(代表者印)が必要になるため、設立時点でこれらの印鑑はそろえておくべきでしょう。

会社設立に法人印は必要か

会社設立において、オンラインで登記申請を行うのであれば、法人印は必要ありません。

しかし、設立後の事業運営をスムーズに進めるためには、会社の印鑑である法人印の作成は必須といえます。

会社の設立登記に関する手続きは、法務省令である「商業登記規則」で詳細に定められています。

この規則の第9条により、書面で登記申請を行う場合は、あらかじめ法務局へ印鑑を届け出ることが義務付けられています。

一方で、マイナンバーカードなどを利用したオンライン申請(電子申請)であれば、この印鑑の届出は法律上「任意」となります。

オンライン申請では電子署名が必須で、これが物理的な押印の代わりを果たすためです。

そのため、オンライン申請であれば理論上は法人印を作成せずに会社を設立することが可能です。

参考:オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)|法務省

しかし、これはあくまで設立登記手続き上の話です。

会社設立が完了した直後から、事業運営において法人印が求められる場面が多数発生します。

最も代表的なのが、法人口座の開設です。

多くの金融機関では、口座開設の際に法人印(銀行印)とその印鑑証明書の提出を求めています。

また、不動産の賃貸借契約や融資契約といった重要な契約においても、物理的な印鑑による押印が商慣習として根強く残っています。

これらの実務上の理由から、たとえオンラインで会社を設立する場合であっても、設立手続きと同時に法人印を作成し、法務局へ届け出ておくことが推奨されます。

「法人印」と「個人の実印」の2種類が必要

会社設立で用いられる印鑑には、会社名義となる「法人印」だけでなく、会社の設立作業を行う個人として使用する「個人の実印」の2種類があります。

この区別が求められる理由は、会社設立が完了するまでは「会社」として法的な行為ができないためです。

したがって、設立準備段階の行為、たとえば定款の作成や認証は、設立者である発起人(個人)の責任において行われます。

その個人の意思を法的に証明するため、手続きでは個人の実印が使用されます。

設立登記が完了し、会社が法的に誕生した後は、会社自身の意思を証明する場面では法人印が使用されます。

法人印の種類と役割

法人印にはいくつか種類がありますが、特に重要とされるのは代表者印と銀行印です。

これらに加え、請求書や領収書、社内への通達書などの業務に使用する角印も、実務上重要な法人印です。

それぞれの特徴について、表にまとめました。

| 印鑑の名前 | 使用する場面 | 登録の必要(登録先) |

|---|---|---|

| 代表者印 | 重要な契約や公的機関への届出など | あり(法務局) |

| 銀行印 | 銀行に関わる業務 | あり(金融機関) |

| 角印 | 請求書や領収書、社内への通達書など | なし |

より具体的な法人印の種類や使い分けについては、以下の記事で詳しく解説しています。

印鑑は「登録」が必要なものもある

会社設立で用いる印鑑のなかには、特定の機関で印影の登録を行い「この印影は間違いなく特定の個人または法人のものである」と公式に証明しなければ、効力を発揮しないものもあります。

この手続きを「印鑑登録」といいます。

印鑑登録が必要な印鑑と、その登録先を表にまとめました。

| 印鑑の種類 | 登録を行う機関 |

|---|---|

| 代表者印(会社の実印) | 法務局 |

| 銀行印 | 法人口座を開設する金融機関 |

| 個人の実印 | 住民票がある市区町村役場 |

それぞれの印鑑の詳しい登録方法について見ていきましょう。

代表者印の登録方法

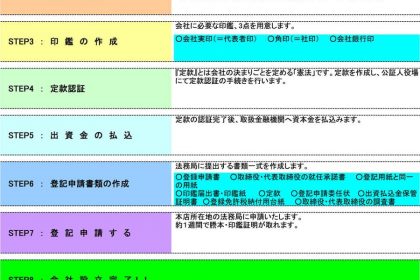

新しく設立する会社の代表者印(会社実印)の登録は、一般的に会社の設立登記申請と同時に行います。

具体的には、会社の本店所在地を管轄する法務局にて「印鑑届書」という専用の書類に必要事項を記入し、設立登記の申請書類一式と一緒に提出します。

申請が受理されると「印鑑カード」が交付され、法務局で印鑑証明書が取得できるようになります。

ただし、設立登記と同時に印鑑届書を提出する際には、その届出者が本人であることを証明するために、届出者個人の3カ月以内に発行された印鑑証明書の添付が求められます。

つまり、会社の印鑑を登録するためには、前提として代表者個人の印鑑登録が完了している必要があります。

この点を失念して、法務局の窓口で手続きが止まってしまうケースが散見されるため、十分にご注意ください。

代表者印については、以下の記事でより詳しく解説しています。

銀行印の登録方法

銀行印は、取引を行う個別の金融機関ごとに登録します。

そのため、複数の金融機関と取引を行う場合は、銀行印も複数本用意し、金融機関ごとに登録しなければいけません。

銀行印の登録は、一般的に法人口座を開設するタイミングで、金融機関の窓口で行います。

必要となるものは金融機関ごとに違いますが、多くの場合で会社の履歴事項全部証明書や定款の写し、本人確認書類、会社の代表者印と印鑑証明書などが求められます。

ただし、近年はネットバンキングで法人口座を開設するケースも多いですが、その場合は基本的にオンライン手続きが前提となるため、銀行印の登録は不要です。

個人実印の登録方法

個人実印の登録は、住民登録をしている市区町村の役所・役場の窓口で、原則として本人が行います。

個人実印として登録できる印鑑は、市区町村ごとに条例でルールが定められています。

一般的に印影の大きさは「一辺の長さ8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形に収まるもの」と規定されています。

また、氏名以外の情報(職業や資格など)が彫られている印鑑や、ゴム印のように変形しやすい印鑑は基本的に登録できません。

せっかく作成した印鑑が登録できないという事態を避けるためにも、実印を作成する際は市町村役場にあらかじめ連絡を取り、個人実印の登録要件を確認しておきましょう。

個人実印の登録は、本人確認書類としてマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの官公署発行の顔写真付き証明書があれば、即日登録ができます。

しかし、健康保険証や年金手帳などの顔写真のないもので本人確認を行う場合は、その場で登録できません。

後日、本人宛に郵送される「照会書」に記入と押印をしたうえで、改めて市町村役場で登録を行うことになります。

この場合、印鑑登録までには数日から1週間ほどかかってしまいます。

法人印と個人実印:会社設立での使い分け一覧

会社設立の手続きでは、法人印と個人の実印を、その場面に応じて正確に使い分ける必要があります。

この区別を誤ると、書類の再作成や手続きの遅延に繋がりかねません。

使い分けの根本的な原則は、その書類が誰の意思を証明するものかという点にあります。

設立される法人としての意思決定には法人印を、設立を行う個人としての意思決定には個人の実印を使用します。

法人印を使用する場面

法人印、特にその中でも重要な会社実印(代表者印)は、設立された会社が一個の独立した法人格として法的な意思表示を行う場面で使用されます。

会社設立のプロセスにおいては、その最終段階である「設立登記申請書」を法務局へ提出する場面が、唯一の使用機会となります。

法務局が公開している商業・法人登記の申請書様式では、「代表取締役が申請書又は委任状に印鑑を押印する場合は、登記所に提出した印鑑を押印しなければなりません。」と注意書きがあります。

参考:(取締役会を設置しない株式会社の発起設立)|法務局(PDF)

ここでいう「登記所に提出した印鑑」とは、法務局(登記所)で印鑑登録した代表者印のことを指します。

個人実印を使用する場面

個人の実印は、会社という法人格を通さず、設立者や役員となる個人としての、法的な意思や責任を明確にする場面で不可欠となります。

特に、会社がまだ法的に存在しない、設立プロセスの前半で用いられることが多いです。

会社設立では、会社の憲法とも言われる定款(ていかん)を作成し、株式会社の場合は公証役場で認証を受けます。

この定款認証では、定款の内容が発起人全員の正式な総意であることを証明するために、発起人全員の個人実印と印鑑証明書が必要です。

さらに、法務局へ提出する登記申請の添付書類である「取締役の就任承諾書」にも、個人実印による押印が必要です。

これは「この会社の取締役に就任することを、個人として承諾します」という意思を法的に証明するためのものです。

また、会社の設立後も、個人の実印が必要になる場面があります。

最も代表的なのが、会社が融資を受ける際に、代表者個人が「連帯保証人」になるケースです。

この場合、会社は法人印を、代表者は個人として連帯保証契約書に個人実印を押印し、法人と個人の印鑑証明書をそれぞれ提出する必要があります。

会社の代表者としての立場と、個人としての立場が同時に問われる典型的な場面です。

印鑑証明書が必要になる場面とは

ここまで何度か「印鑑証明書」という書類に触れました。印鑑証明書は、契約書などの書類に押された印影が、法務局や市区町村役場に登録された本物の実印であることを公的に証明する書類です。

印鑑証明書は、不動産取引や高額な融資契約といった、当事者の双方に重大な権利と義務が発生する場面で用いられます。

これは、印鑑証明書が「その意思表示が間違いなく本人(または法人の代表者)によってなされたこと」を法的に担保し、取引の安全を確保するという重要な役割を果たすためです。

会社設立でも、個人の実印の印鑑証明書が必要になります。

さらに設立後も、印鑑証明書はさまざまな場面で用意しなければいけません。

具体的な使用場面について、詳しく見ていきましょう。

法人印の印鑑証明書を使用する場面

法人印(会社実印)の印鑑証明書は、具体的に以下のような場面で必要になります。

| 主な使用場面 | なぜ印鑑証明書が必要か |

|---|---|

| 法人口座の開設 | 金融機関が、口座開設を申し込む法人の実在性と代表者の権限を正式に確認するため |

| 不動産の売買・賃貸契約 | 高額な取引において、その契約が会社の正式な意思であることを法的に証明するため |

| 融資の申し込み・契約 | 日本政策金融公庫からの創業融資や、信用保証協会付融資など、金融機関が融資を実行する際の契約で必須 |

| 代表取締役の変更登記 | 代表取締役が交代する際、後任者の就任承諾書に押された印鑑が本物であることを法務局が確認するため |

| 社用車の購入・登録 | 会社の資産として自動車を登録する際、所有者である法人の本人確認書類として運輸支局へ提出するため |

印鑑証明書そのものに有効期限はありませんが、提出先となる金融機関や法務局、官公庁のほぼ全てが「発行後3ヶ月以内」のものと規定しています。

契約の直前になって期限切れが発覚し、慌てて法務局で手続きを行うケースは珍しくありません。

重要な契約の前には必ず印鑑証明書の日付を確認し、必要であれば法務局で新しい印鑑証明書を取得してください。

個人実印の印鑑証明書を使用する場面

会社の代表者という立場であっても、個人としての意思や保証が問われる場面では、個人の実印と印鑑証明書が必要になります。

会社の設立手続き自体が、その最たる例です。

設立後も、会社の行為とは別に、代表者個人の責任や法的な地位を明確にする必要がある場合に提出が求められます。

具体的には、以下のような場面で個人実印が必要になります。

| 主な使用場面 | なぜ印鑑証明書が必要か |

|---|---|

| 会社設立の手続き | 設立時の定款認証や取締役の就任承諾書において、発起人・取締役となる個人の意思を証明するため |

| 会社の連帯保証人になる場合 | 会社の信用力に個人の信用を上乗せするため |

| 役員として会社と取引する場合 | その取引の正当性を証明するため |

| 公正証書の作成 | 作成者本人の意思確認のため |

会社の設立後も、個人の実印が必要になる場面があります。

最も代表的なのが、会社が融資を受ける際に代表者個人が「連帯保証人」となるケースです。

この場合、契約書には会社実印と代表者個人の実印の両方を押印し、法人と個人の印鑑証明書をそれぞれ1通ずつ提出する必要があります。

会社の代表者としての立場と、個人としての立場が同時に問われる典型的な場面です。

法人印を作るときのポイント

法人用印鑑を作るときには、素材と書体をそれぞれ選択します。

どのような素材や書体であっても、基本的には問題なく使用できます。

しかし素材によって印鑑自体の耐久性が異なる点と、書体によって判読性が異なる点には注意が必要です。

場合によっては実務にも関わってくる部分ですので、あらかじめそれぞれの特徴を把握しておきましょう。

印鑑の素材について

印鑑の素材を選ぶうえで重要なのが、耐久性と値段、押しやすさです。

特に耐久性に関しては、法務局や金融機関に登録した印鑑の印字部分が破損した場合、新しく印鑑を用意した上で登録し直さなくてはならないため、非常に重要です。

一方で普段使いする角印などは、押しやすさも重要になります。デザインなども加味した上で適切な素材を選ぶようにしましょう。

印鑑に使用する一般的な素材とその特徴を、表にまとめました。

| 印鑑の素材 | 耐久性 | 値段の安さ | 押しやすさ |

|---|---|---|---|

| 木材 | ◯~△ | ◎ | ◯ |

| 水牛角 | △ | ◯ | ◯ |

| チタン | ◎ | △ | ◎ |

それぞれの素材について詳しく見ていきましょう。

木材(柘・あかね・彩樺など)

木材は印鑑に最もよく使われる素材です。

その価格や耐久性にはばらつきがあるものの、基本的には他の素材よりも安く、一方で湿気や朱肉の油に弱いなどの特徴があります。

柘(つげ)は木材の中でも特に印鑑に使用されることが多く、耐久性と軽さを兼ね備えた素材です。

値段も安く、チタンほどではないにせよ落下した際の破損も少ないので、最もポピュラーな印鑑の素材の1つです。

一方で「あかね」と呼ばれる柘もあり、これは東南アジアなどから輸入した代用材です。

通常の柘より更に安価で手に入るものの、耐久性は劣るため、代表者印や銀行印には向かないとされています。

近年では、真樺(まかば)に合成樹脂で特別な処理を施して耐久性を高めた「彩樺(さいか)」という印材もあり、選択の幅が広がっています。

水牛角

水牛の角も印鑑の素材としてよく使われる素材です。

水牛角の中でも角の中心部分を使ったものは「芯持ち」と呼ばれ、ひび割れにくいという特性を持つため印鑑作成で好まれます。

見た目にも高級感があり、朱肉の付きもいいため、代表者印や銀行印といった重要な印鑑にもよく用いられます。

ただし乾燥には弱いため、ケースに入れたりオイルを塗るなどの手入れが必要です。また、うっかり落下させた場合に印字面が欠けやすいので、丁寧に取り扱わなくてはいけません。

黒水牛角よりもオランダ水牛の角のほうが耐久性が高いとされているので、壊れるのが心配という人はそちらを選択するのもいいでしょう。

チタン

チタンは他の素材に比べて値段が高いものの、その耐久性は随一です。

濡れてもさびることがないので、他の素材と違って丸洗いが可能で、メンテナンスが簡単という特徴があります。

また重量があるため、力を込めなくても綺麗に押印しやすいといった利点もあります。

そのため耐久性が重要な代表者印・銀行印はもちろん、角印の素材として選ばれることも近年多くなっています。

法人用印鑑の書体について

法人用印鑑の書体は、押印したときの可読性と安全性、そして印字面の強度に関わります。

可読性と安全性は相反関係にあり、書体が読みやすくなればなるほど、印影を偽造されるリスクは上がってしまいます。

そのため、代表者印と銀行印は安全性を、角印やゴム印などの認印は可読性を重視すべきとされています。

また、文字と外枠が接する部分が多い書体ほど、衝撃に強くて欠けにくいといった特徴があります。

一般的に印鑑に用いられる書体とその特徴を、表にまとめました。

| 印鑑の書体 | 可読性 | 安全性 | 強度 |

|---|---|---|---|

| 篆書体 (てんしょたい) |

△ | ◎ | ◯ |

| 吉相体・印相体 (きっそうたい・いんそうたい) |

△ | ◎ | ◎ |

| 古印体 (こいんたい) |

◎ | ◯ | ◯ |

それぞれの書体について、より詳しく見ていきましょう。

篆書体(てんしょたい)

篆書体は中国で作られた書体で、複雑な形状のため偽造が困難といわれています。一方で可読性は低めです。

日本の紙幣にも篆書体が使われており、代表者印や銀行印でもポピュラーな書体です。

吉相体・印相体(きっそうたい・いんそうたい)

吉相体・印相体は中心から外に向かって流れるような線で書かれているのが特徴の書体で、篆書体をベースに作られたものです。

可読性は最も低いものの、そのぶん安全性は高いです。

また、枠と文字の接点が増えたことで印字面の強度が上がり、印鑑自体の耐久度も上がると言われています。

吉相体・古印体は八方に広がる書体が縁起がいいとして、風水を大事にする人からも好まれる書体です。

ただし非常に稀なケースではありますが、その可読性の低さから名前を確認できず、印鑑登録できないといったトラブルもあります。

古印体(こいんたい)

日本の漢字をもとに作られ、非常に可読性に優れているのが古印体です。

その一方で偽造のリスクも高いと考えられ、重要な印鑑には用いられにくい書体でもあります。

しかし、もともと古印体は鋳造技術がまだ未熟だった時代の、線の切れ目や墨溜まりのある書体をもとにした書体であり、実際は偽造のリスクは低いとされています。

読みやすさと偽造の難しさを兼ね備えた、バランスのいい書体として近年人気が上がっている書体です。

法人用印鑑はセットで買うべき?

印鑑販売サイトなどでは、「会社設立3本セット」といった商品が販売されています。

代表者印(会社実印)と銀行印、角印やゴム印などをまとめて安く購入できるため、会社設立時点で取引先や顧客が多く、印鑑を頻繁に使うと想定できる場合は、セットでの購入をおすすめします。

ただし、会社設立や運営で必要になる印鑑は、主に代表者印です。

法人口座を開く場合には銀行印も原則として必要ですが、小規模な事業の場合はそもそも法人口座や銀行からの融資を必要としないケースもあります。

また、ネットバンクであれば口座の開設に印鑑が不要というケースも増えてきています。

そのような場合であれば、法人印のセットではなく代表者印のみを購入することも検討の余地があるでしょう。

また、「法人印はすべて同一の素材でないといけない」といった規則は存在しません。

重要な代表者印を耐久性のあるチタンで、角印は木材で作るといったことも可能です。

安価な法人印を購入しても大丈夫?

一部の通販サイトでは、1本1,000円程度の安価な法人印も販売されています。

こうした印鑑であっても、法務局などで印鑑登録は行えますし、実際の取引で使用することも可能です。

ただし、安価な印鑑は素材の質が悪く、比較的破損しやすいというデメリットもあります。

印面が欠けてしまった場合、その印鑑は法的に無効となり、法務局で「改印手続き」という煩雑な手続きが必要になります。

この手続きには1週間から2週間を要することもあり、その間は重要な契約が一切できなくなってしまいます。

法人印は外部との取引でも使用する物なので、見た目にこだわるのも大事ですね。

法人印をなくしてしまったら

不慮の事故や盗難により印鑑をなくしてしまった場合、それが登録済みの代表者印や銀行印ならば、速やかに廃止・改印手続きを行います。

代表者印を紛失した際には手続きに印鑑カードが必要ですが、万が一それもなくしてしまった場合でも、代表者個人の実印と印鑑証明書があれば廃止手続きが可能です。

悪用されるリスクを減らすため、まだ新しい印鑑が用意できていなくても、廃止手続きだけはできるだけ素早く行いましょう。

まずは落ち着いて、なくしてしまった法人印を登録した法務局や金融機関に連絡します。取引先にも連絡して状況を共有し、警察にも遺失物届を提出しておきましょう。

代表者印をなくしたら法務局で印鑑の変更(廃止・改印)手続きをしよう

代表者印は登録時に代表者の個人印も書類に捺印するので、廃止の際も同じ個人印が必要になります。

また、個人印の印鑑証明書やマイナンバーカードなどの身分証明書などが必要になることもあるので、あらかじめ法務局に問い合わせたうえで準備しましょう。

印鑑と印鑑カードを廃止したら、新たに用意した印鑑を登録し、新しい代表者印とします。

廃止や改印登録はどちらも無料で行えますが、新しい印鑑証明書の発行には、窓口では500円の手数料がかかります。

もったいないですが、セキュリティ上のリスクもあるので廃棄してしまいましょう。

電子印鑑は会社設立で使えるのか

近年は電子印鑑という言葉も一般に広がりつつあります。

しかし、電子印鑑には印影画像を貼るだけのものと、電子署名法に基づき本人性と非改ざん性を証明する「電子署名」が付与されたものの2種類があります。

会社設立のような法的な手続きで意味を持つのは、後者の電子署名が付与された電子印鑑です。

参考:電子署名及び認証業務に関する法律 第二条|e-Gov 法令検索

定款の作成や認証、取締役の就任承諾書では、個人の実印が必要になります。

しかしこれらをオンラインで作成し提出する場合は、電子署名が付与された電子印鑑で手続きを行うことが可能です(逆に言えば、オンラインでの手続きで実在の印鑑の印影画像などを使用することはできません)。

また、代表者印を法務局で印鑑登録する際にも、物理的に存在しない電子印鑑を登録することはできません。

電子印鑑は、デジタルトランスフォーメーション(DX)化が進む現代において非常に便利な電子証明書です。

しかし実務上は、電子印鑑が使用できる場面と、依然として物理的な印鑑が必須となる場面が混在しているのが現状です。

それぞれのメリットを理解し、現行の法制度とビジネス慣習の中で賢く使い分けることが、最も効率的な選択です。

会社設立時の印鑑に迷ったら税理士などに相談しよう

2021年の法改正によって、会社設立自体は印鑑がなくても可能になりました。

しかし、実際の業務では印鑑が必要になるケースは非常に多く、登録手続きなども正確に済ませなくてはいけません。

もし会社設立時に印鑑について悩みや疑問が出てきたときは、会社設立を専門とする司法書士や税理士などに相談してみるのもいいでしょう。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。

印鑑について税理士に相談できることリスト

印鑑について、税理士には主に以下のようなことを相談できます。

- 事業の種類や規模をふまえた、法人印作成の必要性

- 印鑑の管理や内部ルールについて

- それぞれの印鑑の使い道や書類ごとの押印の判断

- サイズや素材、書体の選び方

- 紛失時の対応

司法書士と連携している税理士事務所であれば、代表者印の登録や改印作業も代行してもらえます。

ぜひお気軽に、無料相談までお電話ください。

≫ 会社設立は超かんたん!?何も知らないド素人があっさり起業した話【会社設立手続き】 ≫ 合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!