最終更新日:2025/12/1

会社設立にかかる期間とは?手続きの流れとかかる日数、注意点について解説!

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社を設立するには、会社の基本事項の決定や定款(ていかん)の作成、法人登記など、いくつかのステップが存在します。

書類の準備やスケジュール調整でつまずきがあると、事業に取り組む貴重な時間を浪費する事態になりかねません。

設立手続きの流れや目安期間、必要書類などを把握しておくことは、スピーディーな会社設立のためには必須です。

この記事では、会社設立はどれくらいの期間で行えるのかについて解説します。

また、ステップごとの目安期間や、オンライン申請による最速での設立についても解説します。

会社設立のスケジュールを立てている人や、できるだけ急いで設立したいと考えている人は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

目次

会社設立の流れと期間

会社設立完了までの目安期間は、通常は数週間、事前準備も含めると数カ月ほどです。

実際の会社設立の流れを、それぞれのステップにかかる期間とともに紹介します。

1.事前準備(できれば数カ月)

会社を設立する際には、事前に会社の名前や住所、事業目的などを決めておく必要があります。

特に以下の5項目は、定款という会社のルールブックのようなものに必ず記載しなければならない事項として会社法で定められています。

- 事業の目的

- 商号

- 本店所在地

- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

- 発起人の氏名または名称および住所

また、会社の設立業務を行うすべての発起人の個人の印鑑証明書も取得しておかなければいけません。

印鑑の登録と印鑑証明書は、住民票のある市役所で即日発行できます。

登記申請では、原則として会社の代表者印も必要です。

注文してから最短で翌日には出荷してくれるハンコ業者も多いため、急ぎで設立したいときはこれらの業者を利用しましょう。

とはいえ代表者印がないのは業務上で非常に大きな不都合となるので、準備段階で作成しておくことをおすすめします。

事前準備は数日で終わらせることもできますが、後々の会社運営に関わる重要な決め事でもあるので、可能であれば数カ月ほど時間をかけ、綿密な事業計画を作成しておきましょう。

2.定款の作成と認証(数日)

準備段階で決めた事項をもとに、定款を作成します。

定款には、必ず記載しなければならない5項目(絶対的記載事項)のほかに、記載することで効力が発生する事項(相対的記載事項)や、任意で付け加えられる事項(任意的記載事項)などを盛り込みます。

作成した定款は、株式会社の場合、公証役場で内容を確認する「認証」を受けなければいけません。

公証役場での定款認証はおよそ30分ほどで完了しますが、原則として予約が必須です。

予約から実際の認証手続きまでには、最短で1~2日、時期によっては1週間~1カ月かかることもあります。

ただし、合同会社であれば定款の作成は必須ですが、認証は不要です。そのため、会社設立の期間も株式会社より短くなります。

また、後述する登記申請では、合同会社も定款を添付して提出する必要があり、法務局内で方式や適法性のチェックが行われます。

定款に明らかな不備や法令違反があると、登記申請の段階で却下される可能性が高いため、認証が不要だからといって軽視せず慎重に作成しましょう。

定款認証の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

3.登記申請(1週間~1カ月ほど)

定款作成後、資本金を発起人個人の口座に入金してから、法務局で登記申請を行います。

登記申請は原則として予約は不要ですが、申請が受理されてから実際に登記が完了するまでには、1週間~1カ月ほどの時間を要します。

登記完了までかかる日数は、法務局ごとの混雑具合によって前後します。

完了予定日は、窓口または法務局のWebサイトから確認可能です。

申請内容にミスがあった場合は、法務局から補正(申請書類の修正)を指示されます。

補正を行うまでは書類の審査が一時的に停止し、登記完了までの期間が伸びてしまいます。

登記申請が完了した時点で、登記簿謄本に会社の情報が登録され、公的に会社設立が認められます。

登記申請の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社設立後に必要な手続きと期間

会社を設立したあとも、行うべき手続きは数多くあります。

提出期限が設けられているものもあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

各種書類提出(数日)

税務署や年金事務所、従業員を雇用する場合は労働基準監督署やハローワークなどに、各種書類を提出しなければいけません。

これらの書類には提出期限が設けられているものもあるので、会社を設立したあと早急に準備し、提出しておきましょう。

ただし、用意する書類の枚数や提出先の数が多いため、個人ですべての提出を行う場合は数日~数週間ほどの時間を要します。

法人登記が完了したあとに提出する主な届出は、下表のとおりです。

| 提出書類 | 提出先 | 提出期限 |

|---|---|---|

| 法人設立届出書 | 税務署 | 会社設立日から2カ月以内 |

| 青色申告の承認申請書 | 会社設立日から3カ月以内 | |

| 給与支払事務所等の開設届出書 | 会社設立日から1カ月以内 | |

| 源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書 | 会社設立後、速やかに(提出期限はなし) | |

| 法人設立届出書 | 都道府県税事務所 | 会社設立日から15日~1カ月以内 ※自治体によって異なる |

| 市町村役場 | ||

| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 年金事務所 | 加入すべき事実の発生から5日以内 |

| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |

このほか「労働保険の保険関係成立届」や「雇用保険適用事業所設置届」など、必要に応じて提出すべき書類も多くあります。

また、添付書類として登記事項証明書や印鑑証明書も必要になります。

それぞれ最終的に何通必要になるのかを計算し、事前に一度の手続きで取得すると時短になります。

これらの書類の作成や提出は、税理士や社会保険労務士に代行を依頼することも可能です。

会社設立後の提出書類については、以下の記事で一覧を確認できます。

法人口座の開設(通常1カ月ほど)

会社を設立したあとは、法人口座の開設にも早急に取り掛かりましょう。

メガバンクや地銀といった実店舗を持つ銀行での法人口座開設は、口座をマネーロンダリングなどの不正な用途に使われないようにするため、審査が厳しくなる傾向があります。

申込み登録から口座開設までは、1カ月前後かかるケースも少なくありません。

一方、実店舗を持たないネット銀行は対面でのやり取りを前提としておらず、審査の手続きも簡略化されているため、実店舗型の銀行よりも口座開設が早いとされています。

ネット銀行は数日、早ければ即日または翌日に法人口座を開設できますが、現金振込みや小切手、手形などに対応していなかったり、通帳が発行されないなどのデメリットもあります。

事業者ごとの事情に合わせて、実店舗のある銀行とネット銀行のどちらで口座を開設するかを判断してください。

許認可申請(数週間~数カ月ほど)

飲食業や建設業など一部の業種は、事業を開始するまでに許認可を申請する必要があります。

許認可の申請先は、都道府県や各省庁、保健所、警察署など業種によって異なります。

また、許認可の取得にかかる期間もそれぞれ異なります。

食品衛生責任者の資格など即日で取得できる許認可もありますが、古物商許可や建設業許可など、取得までに平均して1カ月以上の期間を要するものも少なくありません。

会社設立のスケジュールを立てる時点で、許認可を取得するまでの期間の目安を把握しておきましょう。

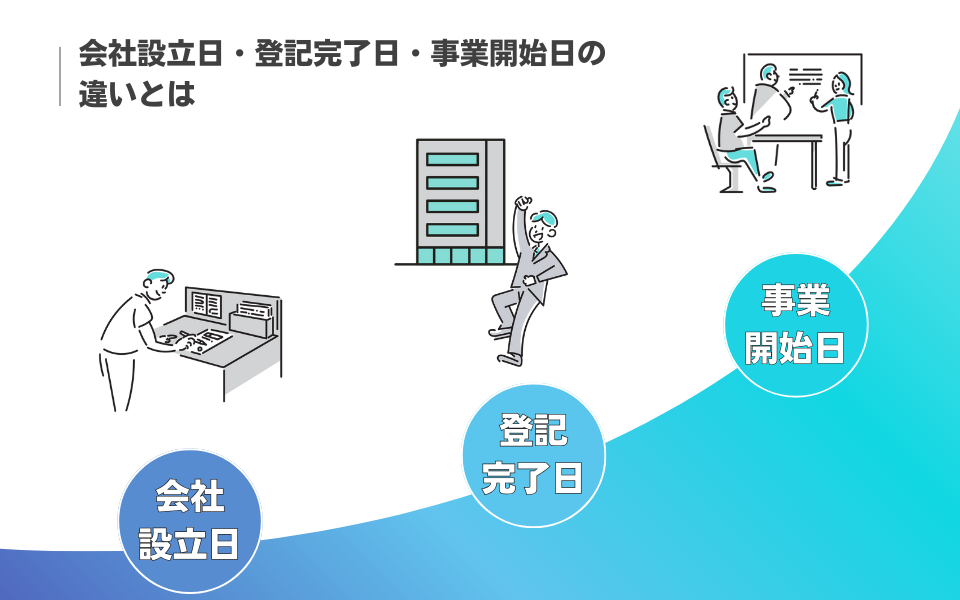

会社設立日・登記完了日・事業開始日の違いとは

会社設立日は「登記申請書類を提出した日」、登記完了日は「法務局での登記手続きが完了して会社が正式に発足した日」、事業開始日は「実際に事業を始めた日」です。

通常、会社設立日の数週間後が登記完了日となります。

さらに銀行での法人口座の開設や各種機関への届出などを行う関係で、事業開始日は登記完了日のさらに後になります。

会社設立日は事業年度の開始日でもあり、この日から期末日までが1期目の事業年度になります。

また、事業開始日は登記完了日以降であれば、原則いつでも構わないとされています。

ただし、税務署などへの各種書類の提出は、会社設立日を起点として期限が設定されているものが多くあります。

法人住民税の均等割など、事業をしていない法人も納めなくてはいけない税金もあるので、一般的には登記完了日から早めの段階で事業を開始します。

短期間で会社設立するためには

通常、会社設立にかかる期間は数週間ほどです。しかし個々の事情によっては、もっと早く設立したいということもあるでしょう。

できるだけ素早く、短期間で会社を設立したい場合に有効な手段について解説します。

合同会社のほうがわずかに手続きが少ない

会社設立において、合同会社は定款認証が不要です。

株式会社の場合は必ず定款認証を行わなければならず、公証役場が混雑していた場合は予約を取るまでに1カ月近く時間を要することもあります。

できるだけ早めに会社を設立したいという場合は、合同会社のほうがリスクが少ないでしょう。

ただし、定款認証以外の手続きは合同会社と株式会社でほとんど変わりません。

公証役場が空いているのであれば、どちらの会社形態を選んでも、設立にかかる期間はほぼ同じになります。

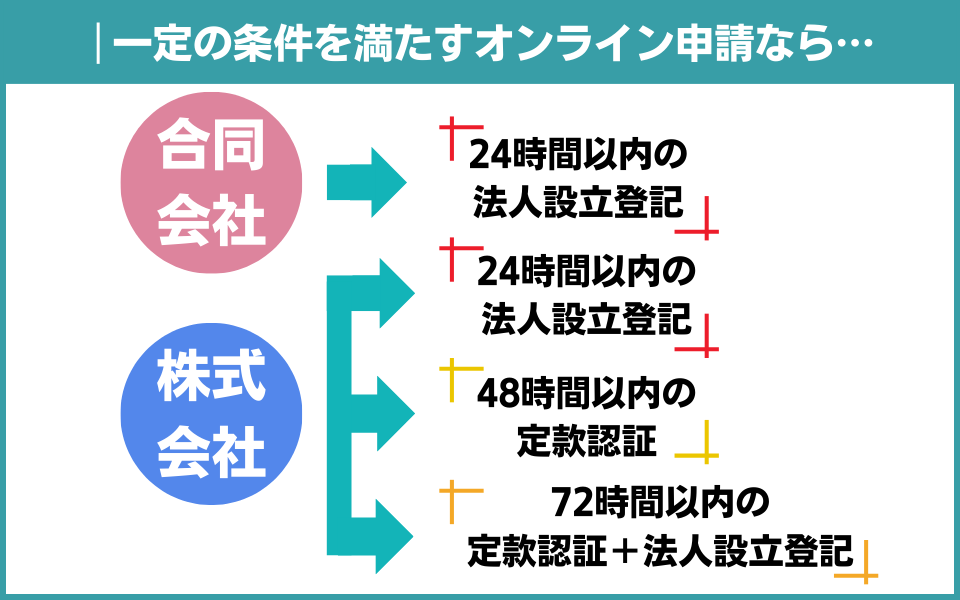

オンラインで定款の作成・認証や登記申請を行う

定款の認証や登記申請は、それぞれ数週間ほどかかるのが通例でした。

しかし近年は一定の条件を満たすオンラインでの申請を、数日以内に処理する体制が整えられています。

法人設立登記に関しては以下の4点の条件を満たすオンライン申請が、原則として「24時間」以内に処理されます。

- 役員などが5人以内であること

- 添付書面情報(定款や発起人の同意書、就任承諾書など)がすべて電磁的記録(PDFファイルなど)により作成され、申請書情報とあわせて送信されていること

- 登録免許税が電子納付されること

- 補正がないこと

参考:完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」について|法務省

また、定款認証に関しては以下の4点の条件を満たすオンライン申請が、原則として「48時間」以内に処理されます。

- 日本公証人連合会が公開する「定款作成支援ツール」で作成した定款、あるいは定款作成支援ツールを二次利用した民間サービス(日本公証人連合会の許可を得たもの)で作成した定款であること

- 発起人が3名以下の自然人であること

- 定款作成者が定款にマイナンバーカードの署名用電子証明書を利用した電子署名をしていること

- 定款認証の嘱託に先立ち、公証人に対し、認証に必要な資料に加え、特別処理(48時間処理)によることを希望する旨の申請書が提供されること

参考:定款認証の48時間処理利用マニュアル|日本公証人連合会(PDF)

定款認証の48時間処理は、以前は東京都と福岡県の公証役場でのみ運用されていました。

2025年3月3日からは全国の公証役場でも同様の運用が開始されています。

さらに公証役場と法務局が連動することで、定款認証と登記申請に関して以下の5点を満たすオンライン申請が、原則「72時間」以内に処理される運用も開始しています。

- 定款認証の48時間処理の対象であること

- 定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること

- 添付書面情報(定款や発起人の同意書、就任承諾書など)がすべて電磁的記録(PDFファイルなど)により作成され、申請書情報とあわせて送信されていること

- 登録免許税が電子納付されること

- 補正がないこと

参考:スタートアップ支援のための、定款認証に関する新たな取組について|日本公証人連合会

これらの取り組みを利用した場合、合同会社であれば約24時間以内、株式会社であれば約72時間以内に会社設立を行うことができます。

どれも短い期間で会社設立をする際に有用な取り組みですが、それぞれ条件が異なる点に注意してください。

税理士など会社設立の専門家に任せる

会社設立では、事業計画の作成や資金調達、物件探しといったさまざまな業務をこなしつつ、定款作成や登記申請などの手続きを行わなければいけません。

会社設立に強い税理士や司法書士などと契約を結べば、手続きに必要な書類をミスなく作成し、提出まで代行してもらえます。

個人で会社設立の手続きを行うと、申請段階でミスがあった場合は補正(ミスの修正)によって多くの手間と時間を取られがちです。

設立後に定款の内容などに不都合な点が見つかると、その修正に時間がかかるだけでなく、場合によっては登記内容の変更のための登録免許税といったコストが発生することもあります。

確実かつ時間をかけずに会社設立を行うのであれば、まずは税理士などの専門家に相談してみましょう。

ポイント別で見る会社設立の期間

「できるだけ急いで登記簿謄本を準備したい」「期限までに法人の銀行口座を開設しなければいけない」といった事情から、会社設立を急ぐ人もいるでしょう。

登記簿謄本の発行と法人の銀行口座の開設に必要な期間を、それぞれ詳しく解説します。

登記簿謄本(登記事項証明書)を発行できるまでの期間

登記簿謄本は、登記申請が完了した時点で発行できます。そのため、発行するまでには「事前準備」→「定款の作成と認証」→「登記申請」の3ステップが必要です。

定款の作成と認証は、通常であれば認証に数日から数週間ほどかかります。

登記申請の完了にも数週間ほどかかることを考えると、トータルでかかる期間は1カ月前後となります。

ただし現在は、前述のとおり一定の条件を満たすオンライン申請を行えば、定款認証や登記申請を短期間で完了させられるため、最短1~3日で登記簿謄本を発行することも可能です。

法人の銀行口座を開設できるまでの期間

法人の銀行口座は、登記申請が終わったあとに申込みを行います。

前述したとおり、実店舗を持つ銀行は審査に時間がかかりますが、ネット銀行であれば数日で法人の銀行口座を開設できるケースもあります。

オンラインでの定款認証と設立登記を活用すれば、法人口座の開設を1週間以内に終わらせることも可能です。

会社設立の期間についてよくある質問

会社設立にかかる期間について、よくある質問をまとめて解説します。

オンラインでの定款作成や登記申請のやり方がわからない

短期間で会社を設立するためにはオンラインでの手続きが重要ですが、電子署名の取得や専用ソフトのダウンロードなど、慣れていない人にとってはハードルが高い作業です。

オンラインでの定款作成および登記申請については、以下の記事でやり方などについて詳しく解説しています。

より簡単にオンラインで手続きを行いたい場合は、会社設立に詳しい司法書士や税理士に依頼することで、書類作成から申請までを代行してもらえます。

最速で何日ほどで会社設立できるのか

株式会社の場合、設立だけを考えるのであれば、一定の条件を満たすオンライン申請であれば最短2日で定款認証を行い、その翌日には登記登録を完了させることも可能です。

合同会社であれば定款認証が不要なため、必要な期間はさらに1日ほど短くなります。

そのため、最速で1~2日で会社を設立できるでしょう。

ただし、土日祝日や年末年始は法務局が休みなので、手続きを行えない点には注意してください。

また、最短での会社設立は提出する書類に不備や補正がないことが前提です。

できるだけ早く会社設立したいという場合は、税理士などの専門家への依頼をおすすめします。

オンラインではなく、窓口や郵送での定款認証と登記申請を行う場合、手続きが完了するまでには数週間~1カ月ほどかかります。

しかし、登記申請書類の提出までは最短2日で行えます。

会社設立日は登記申請書類を提出した日なので、「直近でどうしても会社設立日にしたい日がある」という場合は、窓口や郵送での登記申請を行うのも選択肢の1つです。

公証役場や法務局は何月ごろが混みやすいのか

日本の法人のうち、約18%が3月を決算月としています。

決算に合わせて契約関連の手続きを行う企業も多いため、公証役場は年度末や上半期末にあたる3月と9月が混雑しやすいです。

法務局も、確定申告シーズンの2~3月が特に混雑する時期です。

そのほかにも、月初・月末・週初・週末・連休前後は混雑しやすい傾向があります。

法務局は、大安や一粒万倍日など縁起がいいとされる日も混雑しがちなため、あらかじめ各局の混雑目安や登記完了予定日をWebで確認しておきましょう。

この記事のまとめ

会社設立には通常、数週間ほどの期間を要しますが、特定の条件を満たすオンライン申請であれば1~3日以内に手続きを完了させられます。

ただし、最短数日で登記完了まで進めるのはあくまで理論上の話で、書類の準備や手続きの予約などが何もかも滞りなく進んだケースのみです。

また、設立後も税務署など各所への書類作成と提出に、手間と時間がかかります。

銀行での法人口座の開設も、ネット銀行では数日、実店舗を持つ銀行であれば1カ月前後の審査期間が必要になります。

設立を急ぐ理由が特にないのであれば、会社設立には事前準備も含めて数カ月の期間を見込んでスケジュールを立てることをおすすめします。

会社設立にかかる具体的な期間が知りたい・最速で設立したいときは税理士の無料相談を利用しよう

会社設立にかかる期間は、法務局や公証役場の混雑具合や、オンライン申請を利用するかどうかで大きく変わります。

また、大量の書類の作成や提出も必要になるうえ、内容にミスがあった場合はその修正にさらに時間を取られてしまいます。

法人登記・会社設立を短期間で終わらせたいなら、各種手続きを熟知した専門家(税理士や司法書士など)に相談してみましょう。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立に関する無料相談を実施しています。

税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。