記事の要約

- 相続手続きで「戸籍謄本」は、法定相続人を確定させるために必要となる

- 戸籍謄本は、「広域交付制度」を活用すると効率的に集められる

- 戸籍謄本が集まったら、法務局で「法定相続情報一覧図」を発行すると、その後の相続手続きがスムーズになる

ご家族が亡くなられた後、各種手続きで「戸籍謄本」の提出を求められる場面が多くあります。

今回は、この戸籍謄本の集め方や、手続きを進めるうえで知っておきたい便利な制度をお伝えします。

これから相続関係の手続きをする方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。なにかご不安・ご不明なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。

目次

戸籍謄本の基本

「戸籍謄本」とは、お住まいの市区町村役場で作られる、家族の身分関係を記録した書類のことです。

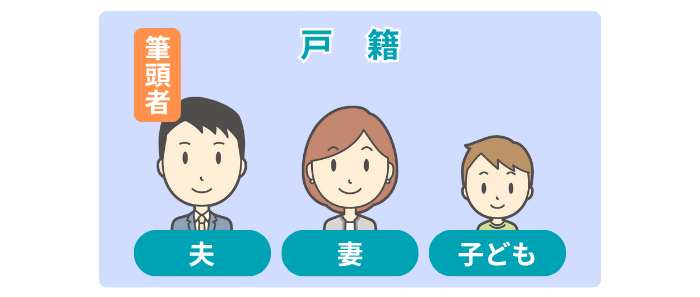

そもそも「戸籍」は、「夫婦と未婚の子ども」がひとつの単位として作られます。

そして、その戸籍の代表者として、最初に名前が記載されている人のことを「筆頭者」と呼びます。

相続の手続きでは、亡くなった方の家族関係を確認するため、主に次のような場面で戸籍謄本が必要になります。

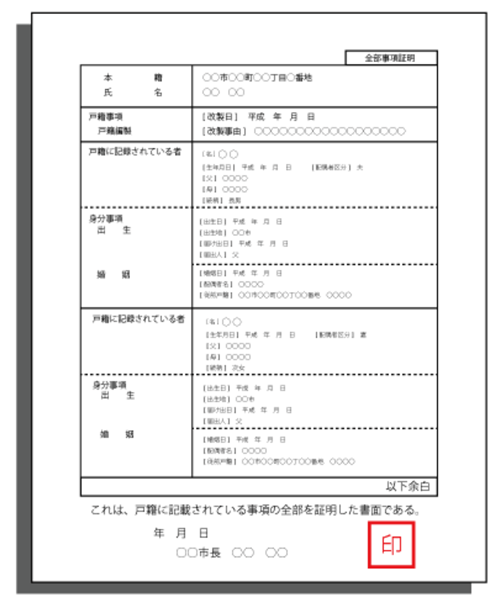

ちなみに、「戸籍謄本」と似た言葉に「戸籍全部事項証明書」がありますが、この2つには次のような違いがあります。

| 書類 | 概要 |

|---|---|

| 戸籍謄本 | 戸籍が電子化される前に発行されていた証明書 |

| 戸籍全部事項証明書 | 戸籍が電子化された後に発行されている証明書 |

このため、現在発行されているのは「戸籍全部事項証明書」のみです。

ただし、電子化後の証明書も、慣例的に「戸籍謄本」と呼ばれることが多いため、一般的には「戸籍謄本」も「戸籍全部事項証明書」も同じ書類を指す言葉として使われています。

この記事でも、「戸籍謄本」の用語で統一して解説していきます。

謄本とは?

市区町村役場には、マスターデータである「戸籍原本」が保管されていますが、これは外部に持ち出せるものではありません。

そこで相続手続きなどでは、原本と同じ内容が記された証明書として「戸籍謄本」の提出が求められます。

戸籍謄本が複数になる理由

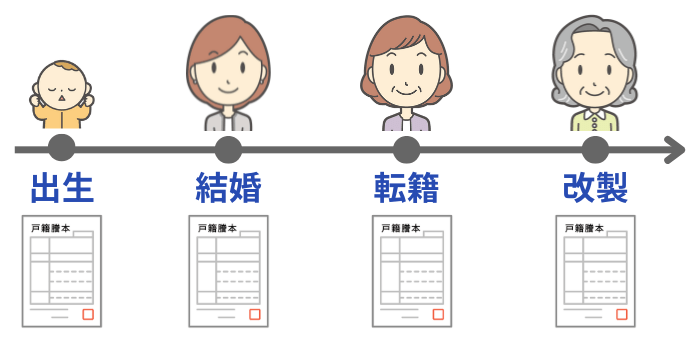

戸籍は、生涯同じところに入っているわけではなく、人生の節目などで新しいものが作られ、そちらに移動することがあります。

このため、1人の方に複数の戸籍謄本があるのが一般的です。

具体的には、次のようなタイミングで新しい戸籍が作られます。

| タイミング | 概要 |

|---|---|

| 結婚 | 結婚をすると、親の戸籍から出て、夫婦の新しい戸籍が作られる |

| 転籍 | 引っ越しなどのタイミングで、本籍地をほかの市区町村へ移すと、そこで新しい戸籍が作られる |

| 改製 | 戸籍に関する法律が変わった際に、全国で一斉に新しい様式の戸籍に作り変えられる |

除籍謄本と改製原戸籍謄本

相続手続きをするときには、戸籍関係の書類のなかでも「除籍謄本」と「改製原戸籍謄本」と呼ばれる書類が必要になることが多いです。

ここでは、この2つの書類について簡単にお伝えします。

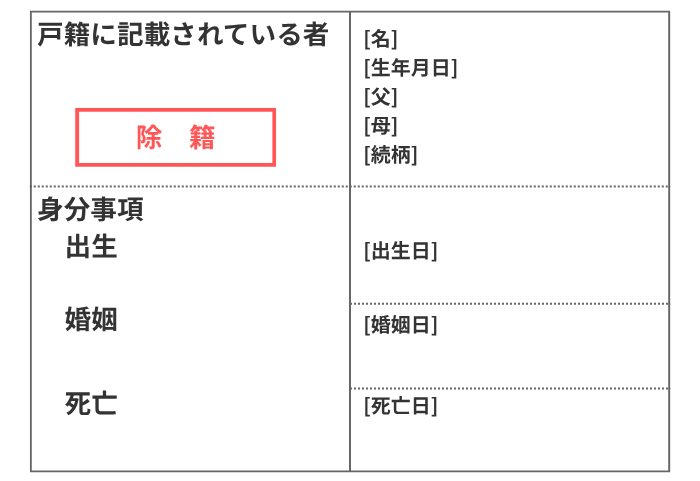

除籍謄本

除籍謄本とは、戸籍に入っている人が結婚や死亡などで全員いなくなり、閉鎖された戸籍の証明書のことです。

様式は戸籍謄本とほとんど同じですが、書類のタイトルが「除籍全部事項証明書」になっていて、すべての人の欄に「除籍」の印が付いています。

ワンポイント

しかし、これだけで戸籍全体が「除籍謄本」になるわけではありません。

たとえば、夫婦2人の戸籍で夫が亡くなった場合、夫の欄には「除籍」と書かれますが、妻は存命のため、この証明書はあくまで「戸籍謄本」として発行されます。

戸籍内の全員が亡くなってはじめて、その戸籍全体の名称が「除籍謄本」に変わります。

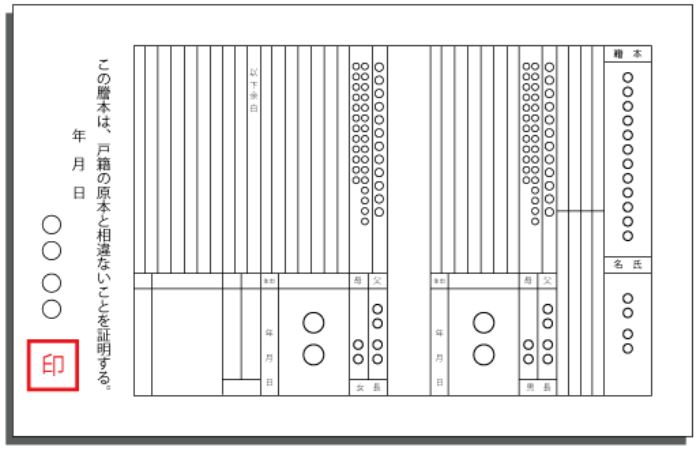

改製原戸籍謄本

改製原戸籍謄本とは、法律の改正によって新しい様式に作り変えられる前の、古いバージョンの証明書です。

縦書きのフォーマットで、特に古いものは手書きで記されていることもあります。

改製原戸籍謄本には、現在の戸籍にはない情報※1が載っていることがあるため、相続人を確定させるうえで重要な書類となります。

なお、正しい読み方は「かいせい げんこせき とうほん」なのですが、「現戸籍(今の戸籍)」との混合を避けるため、「はらこせき」と一般的に呼ばれています。

- ※1

- たとえば、法改正前の戸籍に、「離婚した前妻との間に生まれた子の情報」や「認知した子の情報」などが記載されていることがある

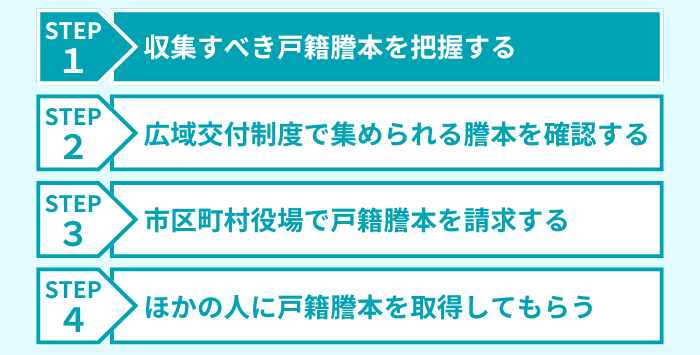

相続手続きに必要な戸籍謄本の集め方

「戸籍謄本」は、次の流れで進めると、必要な分をスムーズに集められます。

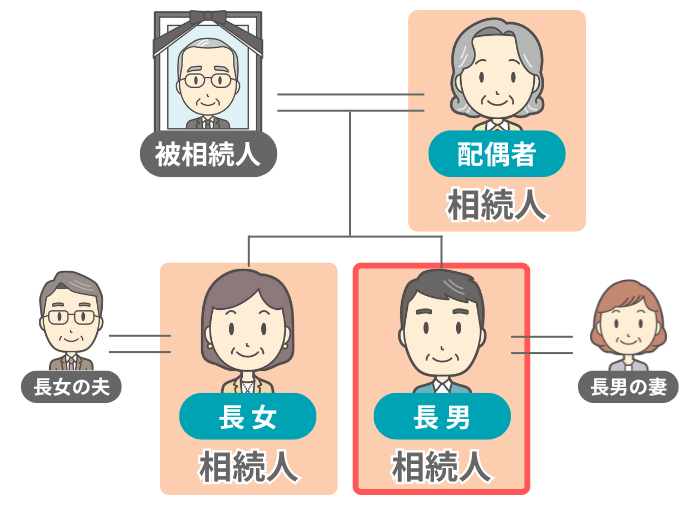

ここでは、次の家族構成で「長男」が中心となって、戸籍謄本を収集する流れをお伝えします。

ステップ1:収集すべき戸籍謄本を把握する

まずは、今後の相続手続きで「誰の」戸籍謄本が、「どの時期のものまで」必要なのかを把握しましょう。

一般的には、次の2つの戸籍謄本が必要になることが多いです。

| 対象者 | 必要な戸籍謄本とチェックポイント |

|---|---|

| 亡くなった方 (被相続人) |

・出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本が必要 ・「結婚・離婚歴」「子ども(実子)・養子の有無」を、漏れがないように確認する |

| 法定相続人全員 |

・現在の戸籍謄本が必要 ・相続人になる方が、今も生存していることを確認する |

これを今回のモデルケースに当てはめてみると、必要な戸籍謄本は次の4つです。

- 「父親」の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本

- 「母親」の現在の戸籍謄本

- 「長女」の現在の戸籍謄本

- 「長男」の現在の戸籍謄本

ただし、2の「母親の現在の戸籍謄本」は、1のうちの「父親の最後の戸籍謄本」と同じもののため、実際に取得するのは1・3・4の謄本です。

このように、被相続人や法定相続人が同じ戸籍に入っているケースもあるので、手続きの最中に混乱しないよう、どの書類を発行すべきか明確にしておきましょう。

また、次のようなケースでは、上記以外の戸籍謄本も必要になります。

- 亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるとき※1

- 代襲相続が発生するとき※2 など

必要な戸籍については、手続きをする窓口で事前に確認しておくと、よりスムーズに収集できます。

- ※1

- 「被相続人の両親の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本」が必要

- ※2

- 「被代襲者(亡くなっている相続人)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本」と「代襲相続人(相続人の子ども)の現在の戸籍謄本」が必要

ステップ2:広域交付制度で集められる謄本を確認する

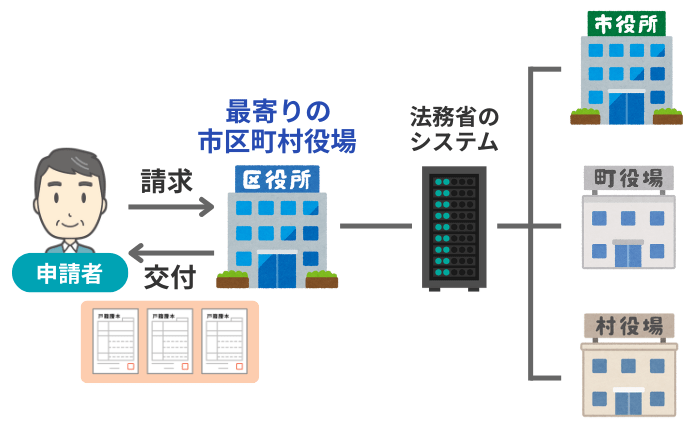

従来、戸籍謄本を取得するには、「本籍地の市区町村役場」で個別に手続きをする必要がありました。

しかし、現在は「広域交付制度」が始まり、最寄りの市区町村役場の窓口で、別の本籍地の戸籍謄本をまとめて請求できるようになっています。

ただし、広域交付制度で請求できるのは、請求者から見た「特定の親族」の戸籍謄本に限られます。

具体的には、下記の方の戸籍謄本しか請求できません。

- 請求者本人

- 請求者の配偶者(夫・妻)

- 請求者の直系尊属(父母、祖父母など)

- 請求者の直系卑属(子ども、孫など)

そこで、ここではステップ1で把握した「必要な戸籍謄本」を、広域交付制度で「取得できるもの」と「できないもの」に振り分けましょう。

今回のモデルケースで「長男」が広域交付制度で請求できるのは、次の2つの戸籍謄本のみです。

- 「父親」の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本(母親の現在の戸籍謄本を含む)

- 「長男」の現在の戸籍謄本

もう1つ必要な「長女の現在の戸籍謄本」は、長男は広域交付制度を使って取得できません。

まずは、広域交付制度で戸籍謄本を発行する手続きから見ていきましょう。

ステップ3:市区町村役場で戸籍謄本を請求する

広域交付制度は、郵送や代理人による手続きは認められておらず、請求をする本人が最寄りの役場に出向かなければなりません。

手続きには「顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)」と、下記の「発行手数料」が必要になるので忘れずに持参しましょう。

| 発行する謄本 | 手数料 |

|---|---|

| 戸籍謄本 | 450円 / 1通 |

| 除籍謄本 | 750円 / 1通 |

| 改製原戸籍謄本 | 750円 / 1通 |

今回のモデルケースで、長男は次の2つの戸籍謄本を窓口で請求します。

- 「父親」の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本

- 「長男(自分)」の現在の戸籍謄本

このうち、1については「父親の最後の本籍地と筆頭者※1」を伝えれば、職員の方が過去の戸籍をさかのぼって、すべての謄本をまとめて交付してくれます。

ただし、戸籍を特定する作業には時間がかかるため、交付が後日になることもあります。

また、コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は広域交付の対象外です。それらの謄本は、本籍地の市区町村役場へ直接請求する必要があります。

ワンポイント

しかし、「故人が何度も結婚・離婚を繰り返していて、会ったことのない相続人がいるかもしれない」「相続人は兄弟姉妹になるが、何人いるか正確にわからない」といった、相続関係が複雑なケースもまれにあります。

このような場合は、まず「故人の出生から死亡までの戸籍」だけを先に取って法定相続人を正確に把握し、その後に各相続人の戸籍謄本を収集することになります。

- ※1

- もし最後の本籍地がわからない場合は、故人の住民票の除票を本籍地記載入りで取得すると確認できる

ステップ4:ほかの人に戸籍謄本を取得してもらう

最後に、広域交付制度では取得できなかった戸籍謄本を収集します。

今回のモデルケースでは、長男は「長女(姉)の現在の戸籍謄本」を取得できません。

このような場合、一般的には長女本人に取得の手続きをしてもらうことが多いです。

ただし、長女がどうしても自分で手続きできないときには、長男が「委任状」をもらって、長女の本籍地で請求手続きをすることも可能です。

役場が遠方の場合は「郵送」での手続きもできるので、下記の書類を役場に送付しましょう。

- 戸籍謄本の交付請求書(市区町村の窓口やWebサイトで入手する)

- 手数料分の定額小為替(郵便局の貯金窓口で購入できる)

- 切手を貼った返信用封筒

- 本人確認書類のコピー

- 委任状

以上、戸籍謄本の集め方をお伝えしました。

これらの手続きは難しいものではありませんが、実際にやってみると時間と手間がかかります。

そこで、ご自身で謄本を集めるのが大変だと感じられたら、司法書士に代行を依頼するのも一手です。

当グループでも、戸籍謄本の収集をサポートしておりますので、ご興味があれば、下記からお気軽にご連絡ください。

法定相続情報一覧図を発行すると便利

必要な戸籍謄本がすべて揃ったら、法務局へ行って「法定相続情報一覧図」を発行することをおすすめします。

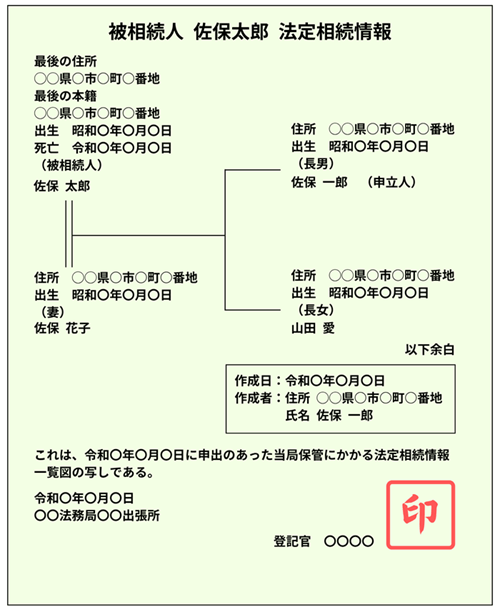

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の代わりとして使える、家系図のような証明書です。

この書類を相続手続きに活用することには、次のようなメリットがあります。

- 手続きに必要な枚数を、無料で発行してもらえる

- 複数の相続手続きで、戸籍謄本の束を何度も出し直す手間が省ける

法定相続情報一覧図を発行する方法は、下記の記事で詳しくお伝えしていますので、併せてご覧ください。

戸籍謄本に関するよくある質問

最後に、戸籍謄本に関してよくある次の質問にお答えします。

Q1:コンビニでも戸籍謄本を取得できる?

マイナンバーカードを利用すれば、コンビニのマルチコピー機でも戸籍謄本を取得できます。

ただし、次の点にご注意ください。

- 本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスに対応している必要がある

- 取得できるのは、原則として本人の「現在の戸籍謄本」のみで、除籍謄本や改製原戸籍謄本は取得できない

- お住まいの市区町村と本籍地が異なる場合は、事前にインターネットなどで「利用登録申請」が必要になる

- 亡くなった方の戸籍謄本はコンビニでは取得できない

Q2:戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?

「戸籍謄本」は戸籍に入っている全員分の情報が載っているのに対し、「戸籍抄本」には特定の人だけの情報が抜き出されて記載されています。

手続きによっては、相続人の分は「抄本」の提出で足りることもありますが、どちらを取得すべきか迷うようであれば「謄本」を取得してしまったほうが確実です。

謄本・抄本は、発行手数料は同じです。

Q3:戸籍謄本に有効期限はある?

戸籍謄本そのものに有効期限はありません。

ただし、提出先(銀行や証券会社など)によっては、「発行後3カ月以内」といった独自のルールを設けている場合があります。

このため、相続手続きをする直前のタイミングで取得するのがおすすめです。

Q4:戸籍謄本のホチキスは外してもいい?

複数枚で1セットとなっている戸籍謄本は、「すべて合わせてひとつの証明書」です。

ホチキスを外すと、ページの差し替えや欠落が疑われる可能性があり、提出先で受理されないというトラブルの原因になりかねません。

このため、戸籍謄本は発行されたままの状態で提出しましょう。

Q5:戸籍謄本と住民票の違いは?

「戸籍謄本」は身分関係を証明するのに対し、「住民票」は居住関係を証明するという違いがあります。

2つの具体的な違いは、下表のとおりです。

| 戸籍謄本 | 住民票 | |

|---|---|---|

| 証明する内容 | 身分関係(誰がどこで生まれ、誰と結婚し、親子関係はどうなっているか) | 居住関係(誰がどこに住んでいるか) |

| 管理している役場 | 本籍地の市区町村 | 住所地の市区町村 |

| 主な記載事項 |

・本籍地 ・戸籍内の全員の氏名、生年月日 ・父母との続柄 ・婚姻、離婚、養子縁組などの履歴 |

・住所 ・世帯全員の氏名、生年月日 ・世帯主との続柄 ・現住所に住み始めた日 |

| 相続手続きでの役割 | 法定相続人を確定させる | 亡くなった方の最後の住所や、相続人の現在の住所を証明する |

手続きが大変なら専門家への依頼も検討しましょう

ここでは、相続手続きで必要となる戸籍謄本の集め方をお伝えしました。

もし、記事を読んで「自分で集めるのは大変そう」と感じられたら、当グループが手続きをサポートすることも可能です。

初回の相談は無料ですので、「まずは話だけ聞いてみたい」という方もお気軽にご連絡ください。