記事の要約

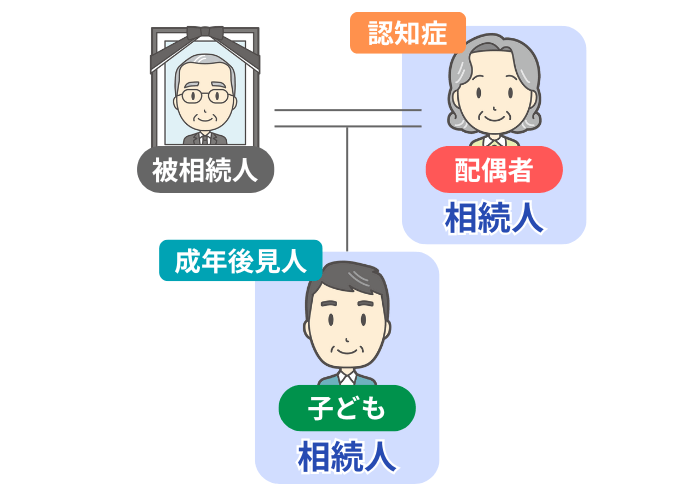

- 相続人に認知症の方がいると、遺産分割協議ができない

- 有効な遺産分割協議を行うためには、認知症の方に代理人を立てる必要がある

- すでに「成年後見人」がいても、その後見人が相続人の場合は、別の代理人に遺産分割協議に参加してもらわなければならない

相続人に認知症の方がいる場合、法的に有効な遺産分割協議を行うには「代理人」を立てなければなりません。

この記事では、具体的に必要な対応をわかりやすくお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、ご不安なことがございましたらお気軽にご連絡ください。

目次

相続人に認知症の方がいると遺産分割協議ができない

相続人に認知症の方がいるとき、相続手続きで特に問題になるのは「遺産分割協議」の場面です。

遺産分割協議は、誰がどの財産を引き継ぐかを決める「法律行為」です。

しかし、認知症を患っていて「意思能力(判断能力)が不十分」な場合、その方は単独で法律行為ができません。

このため、認知症の方には「代理人」を立てて、その代理人に遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

そこで以下では、相続人に認知症の方がいるケースでの、具体的な対応手順をお伝えします。

相続人に認知症の方がいる場合の対応手順

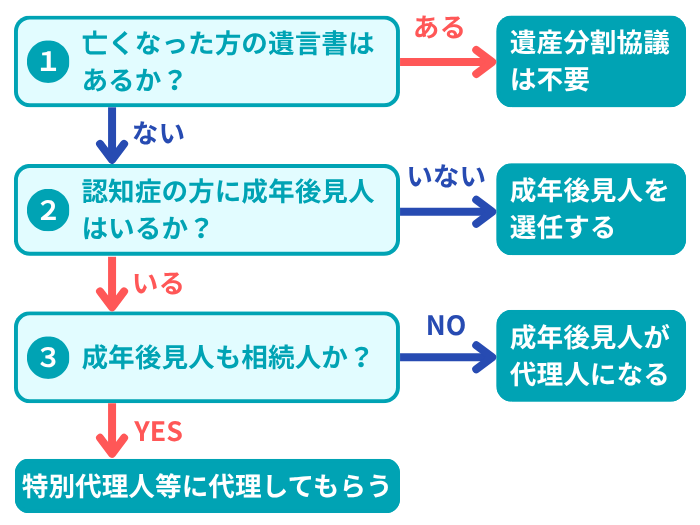

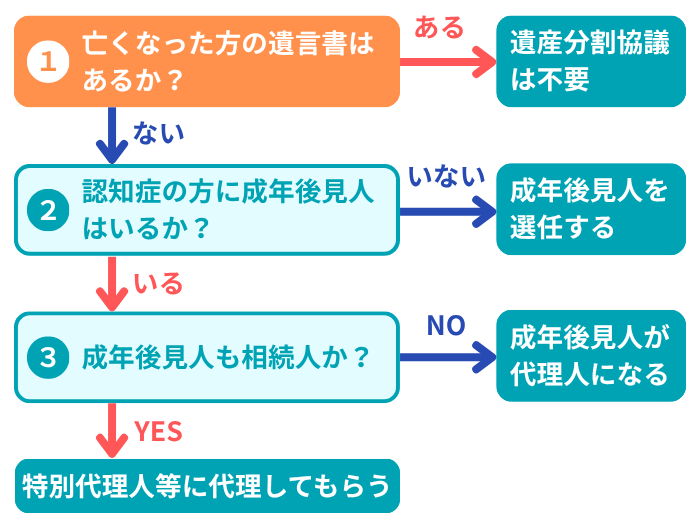

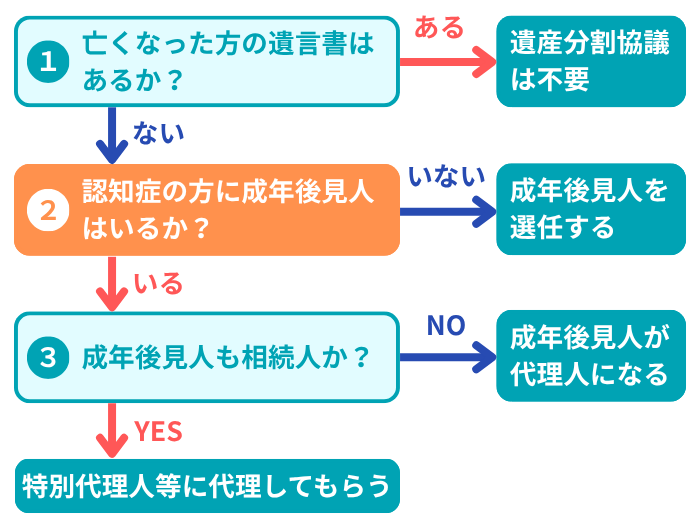

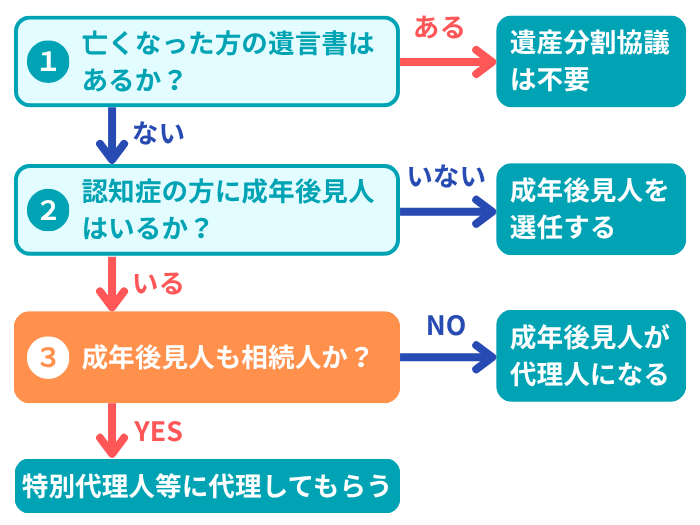

相続人に認知症の方がいる場合にすべき対応は、下記のフローチャートで確認できます。

ここでは、それぞれのチェックポイントについて詳しく見ていきます。

チェック1:遺言書があるか?

まずは、亡くなった方(被相続人)が、「遺言書」を残しているかどうかを確認しましょう。

遺言書がある場合は、その内容のとおり財産を分けることになるため、基本的に遺産分割協議は不要です※1。

このことから、特に認知症の方に代理人を立てる必要もなく、その後の相続手続きを進められます。

一方、遺言書がない場合は、遺産分割協議で財産の分け方を決めなければなりません。

認知症の方が遺産分割協議に参加しても無効になるため、次のチェックに進んで、代理人の有無を確認してください。

- ※1

- 遺言書に記載のない財産があった場合は、その分け方を決めるために遺産分割協議が必要になる

チェック2:成年後見人がいるか?

遺産分割協議が必要な場合は、認知症の方に「成年後見人」がすでに選任されているかを確認します。

成年後見人とは、認知症や知的障がいなどによって判断能力が不十分な方を保護・支援するために、家庭裁判所によって選ばれた代理人のことです。

すでに成年後見人が選任されている場合は、その人が認知症の方の代理人として遺産分割協議に参加することになります。

ただし、その成年後見人が「相続人」でもあるケースでは注意が必要なため、次のチェックに進んでください。

一方、成年後見人がいない場合は、家庭裁判所で選任の手続きをして、その後見人に遺産分割協議に参加してもらいます。

選任の手続きの詳細は、下記の記事をご参照ください。

チェック3:成年後見人も相続人か?

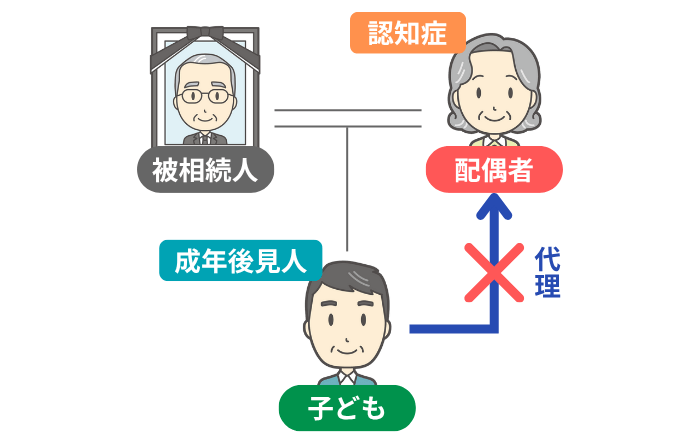

認知症の方に成年後見人がいても、その後見人も相続人の場合には、そのまま遺産分割協議は行えません。

これは、成年後見人が「認知症の方の代理人」と「相続人」の2つの立場を兼任することが「利益相反」に該当するためです。

利益相反とは?

今回のケースでは、成年後見人が「認知症の方の利益を守る代理人」という立場と、「自分自身の利益を主張する相続人」という立場を一人で兼任しています。

これでは、「自分(成年後見人)の取り分が増えれば、認知症の方の取り分が減る」という関係になるため、利益相反にあたります。

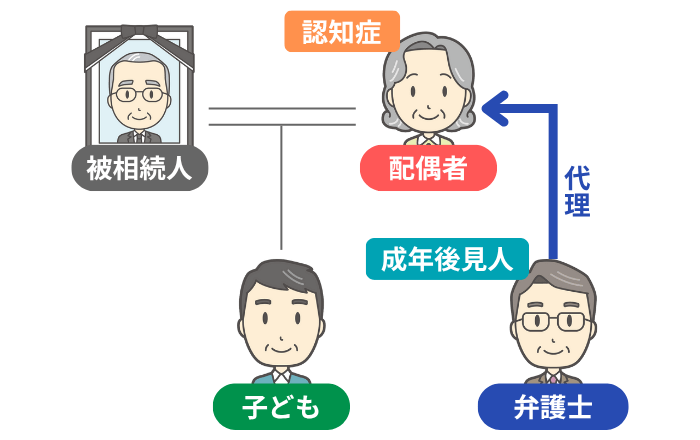

もし、成年後見人が相続人ではない第三者の場合は、利益相反の問題は生じません。

このため、その成年後見人が「認知症の方の代理人」として、そのまま遺産分割協議に参加します。

一方、成年後見人も相続人の場合は、利益相反にあたるため「別の代理人」を立てる必要があります。

すでに「後見監督人※1」が選任されているのであれば、その監督人が遺産分割協議に参加します。

後見監督人もいない場合には、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てなければなりません。

特別代理人の詳細や選任の手続きについては、下記の記事でお伝えしているので、必要な方は併せてご確認ください。

- ※1

- 家庭裁判所によって選任され、成年後見人の仕事を監督する人のこと

以上、相続人に認知症の方がいる場合の対応についてお伝えしました。

もし、実際の相続の場面でわからないことや不安なことが出てきたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回の相談は、無料で承っております。

代理人が決まった後の相続手続き

認知症の方の代理人が決まったら、さっそく相続手続きを進めていきましょう。

まずは、「代理人」と「ほかの相続人」で遺産分割協議を行います。

このとき、代理人は認知症の方の利益を守る立場であることから、基本的には「認知症の方が、法定相続分以下の取り分になるような分割方法」には合意できません。

もし法定相続分以下の取り分にする場合は、代理人を監督している「家庭裁判所」が納得できる合理的な理由が必要です。

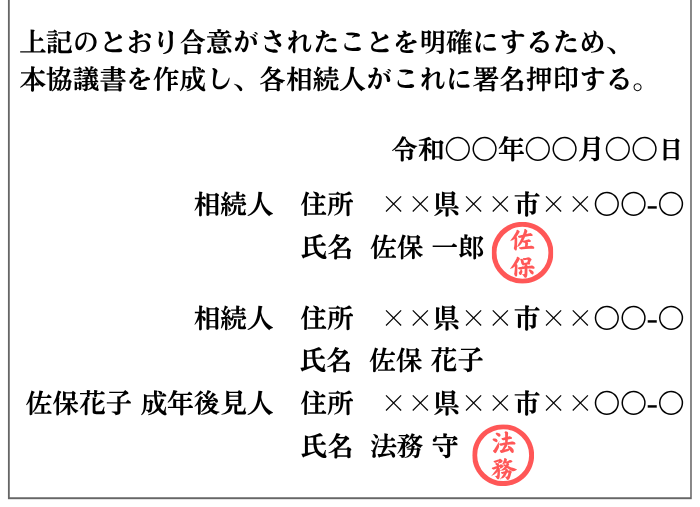

無事に話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。

この協議書の署名欄には、認知症の方ではなく、代理人が署名・押印することになります。

こうして遺産分割協議書が完成すれば、この書類を使って「預貯金の解約・払い戻し」や「不動産の名義変更(相続登記)」などの相続手続きを進められるようになります。

認知症の相続に関するよくある質問

最後に、相続人に認知症の方がいるケースでよくある、次の質問にお答えします。

Q1:認知症の症状が軽い場合でも、協議には参加できない?

認知症の症状が軽度で、ご本人が遺産分割協議の内容やその結果を理解できる状態であれば、協議に参加することが可能です。

「認知症の診断を受けたこと」が、直ちに「遺産分割協議に参加できない」という判断にはなりません。

ただし、後になってほかの相続人から「あのときの協議は無効だ」と主張されるなど、トラブルに発展する可能性もあります。

トラブルを防ぐためには、事前に医師から「遺産分割協議を行うための判断能力を有している」という内容の診断書を取得しておくことをおすすめします。

Q2:遺産分割協議以外で注意すべき手続きは?

故人に多額の借金があった場合などに行う「相続放棄」も、注意が必要な相続手続きです。

認知症の方は単独で相続放棄ができないため、成年後見人などの代理人が家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

Q3:どうしても成年後見人を付けたくないときは?

遺産分割協議は、「法定相続分」とは異なる分割方法を決めるためのものです。

このため、「完全に法定相続分どおりに財産を分ける」のであれば、認知症の方に成年後見人などを立てなくても、理論上は分割方法を確定できます。

しかし、実際の相続手続きでは、以下のようなリスクが生じるため、この方法を選択することは現実的ではありません。

- 不動産は認知症の方を含めた「共有名義」となり、売却することが事実上、不可能になる

- 預貯金の解約・名義変更をする際、認知症の方に代理人がいないことで、手続きを拒否されることがある

以上のことから、手間や費用はかかるものの、認知症の方には成年後見人等を付けることを強くおすすめします。

相続手続きで困ったら、専門家を頼りましょう

相続人に認知症の方がいる場合、法的に有効な遺産分割協議を行うためには、代理人を立てる必要があります。

この記事を参考にしながら、適切に対応するようにしましょう。

なお、相続手続きを進めるうえで、なにか困ったことがあれば一人で悩まず、早めに専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、初回の相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。