記事の要約

- 年金受給者が亡くなった場合の、受給停止の流れや必要書類について

- 未支給年金や遺族年金、企業年金なども手続きが必要

年金受給者が亡くなった場合、残された家族は「年金の受給停止手続き」を行う必要があります。

年金受給停止の手続き期限は、10日または14日以内と非常に短く、手続きをうっかり忘れてしまうと、トラブルの原因になることもあります。

この記事では、年金受給停止の手続き期限や必要書類、マイナンバーの収録、未支給年金や企業年金の手続きまで、丁寧に解説します。

目次

年金受給停止手続きの「期限」はとても短い

被相続人(亡くなった人)が年金受給者だった場合、配偶者や子などの遺族は「被相続人の年金受給停止」の手続きをする必要があります。

年金受給停止の手続き期限は短く、また、国民年金・厚生年金で期限が異なります。

- 国民年金の場合:被相続人の死亡日から14日以内

- 厚生年金の場合:被相続人の死亡日から10日以内

マイナンバーが収録されている場合は、手続きを省略できる

日本年金機構では、年金に関する手続きを円滑に行うため、市区町村や勤務先を通じて届出があったマイナンバーを収録し、その人の年金記録と紐づけています。

このように、マイナンバーを年金記録に追加で登録する仕組みのことを「マイナンバーの収録」と言います。

市区町村役場への死亡届の提出と、日本年金機構への年金受給停止の連絡は全く別の手続きですので、本来はそれぞれの機関に、死亡の届出をする必要があります。

しかし、マイナンバーが収録されている場合は、市区町村役場へ死亡届を提出すると、死亡の情報が日本年金機構へも通知されるため、原則として年金の受給停止手続きは不要です。

なお、マイナンバーが収録されているかどうかは、「ねんきんネット」や最寄りの年金事務所で確認することができます。

年金受給停止手続きの流れ

ここからは、被相続人のマイナンバーが収録されていない場合における、年金受給停止の流れや必要書類について紹介します。

年金受給停止に必要な書類

主な必要書類は、下記のとおりです。

あらかじめ「ねんきんダイヤル」または最寄りの年金事務所に問い合わせることをおすすめします。

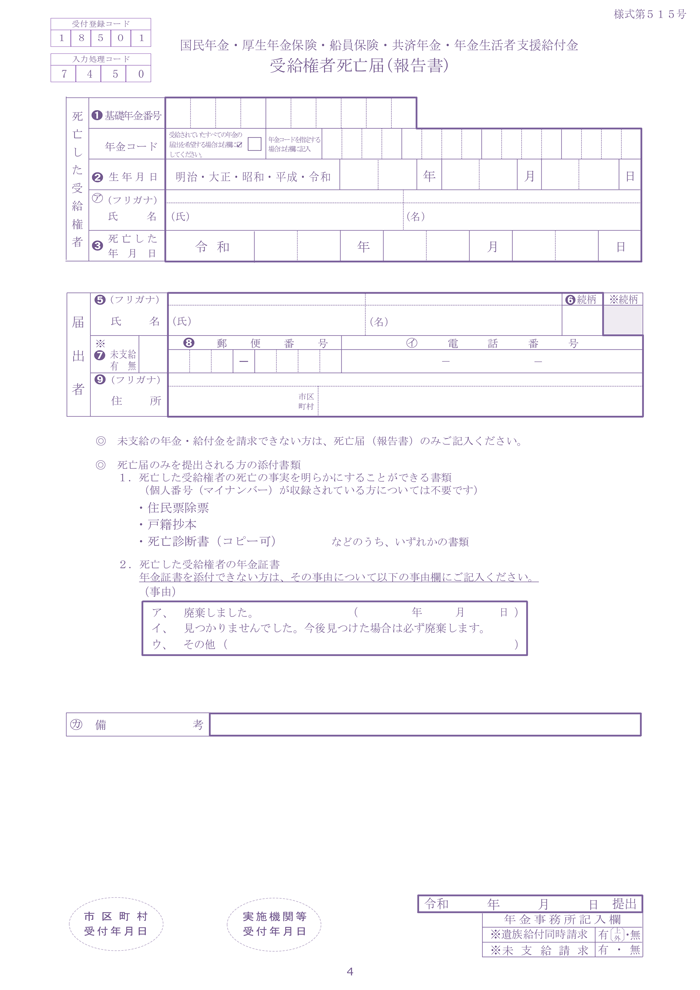

- 「年金受給権者死亡届(報告書)」(日本年金機構のホームページからダウンロード可能)

- 被相続人の「年金証書」

- 死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書のコピーや戸籍抄本など)

書類を準備するに際して、まずは基礎年金番号を調べます。

被相続人の「年金証書」、もしくは「基礎年金番号通知書」や「年金手帳」、それらも見つからないときは、「年金振込通知書」や「改定通知書」から基礎年金番号を確認します。

もし、基礎年金番号がわからない場合は、最寄りの年金事務所に問い合わせましょう。

受給権者死亡届

引用元 日本年金機構

年金受給停止の届出先

国民年金・厚生年金とも、年金事務所または街角の年金相談センターに届出をします。

届出は、郵送もしくは窓口で行うことができます。

年金事務所の窓口は混雑していることがありますので、あらかじめ予約をしておくか、余裕を持って来所しましょう。

「未支給年金」の請求手続きについて

未支給年金とは、年金受給者に本来支払われるべきところ、死亡によって支給されなかった分の年金です。

年金は、一般的には偶数月の15日にその前月までの2カ月分が振り込まれるため、被相続人の死亡日と支給日のタイミングによって未支給年金の額も変わります。

被相続人が奇数月に亡くなった場合は、2カ月分の未支給年金が発生します。

一方、被相続人が偶数月に亡くなった場合は、その月の前半と後半により未支給年金額が異なります。

偶数月の前半(15日よりも前)の場合は、前月までの2カ月分と亡くなった月の1カ月分の合計3カ月分、後半(15日よりも後)の場合は、すでに前月までの年金は支給されているため、亡くなった月の1カ月分が未支給年金となります。

未支給年金は、年金受給者が亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた遺族が請求することができます。

請求できる遺族の順位は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族」です。

未支給年金を受け取るには、最寄りの年金事務所または年金相談センターに、「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。

「未支給年金・未払い給付金請求書」と「年金受給権者死亡届」は、1枚の用紙にまとまった一体型の届出書式になっています。

なお、未支給年金の請求期限は、被相続人の年金支払日の翌月初日から5年以内です。

期限は長いですが、時間が経つと請求手続きを忘れてしまう可能性があります。

そのため、できれば年金の受給停止申請のタイミングで、一緒に手続きをすることをおすすめします。

なお、未支給年金は相続財産にはならず、受け取った人の一時所得となります。未支給年金の詳細は、以下の記事をご参照ください。

「遺族年金」の請求手続きについて

遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険に加入していた人が亡くなったとき、残された家族に支給される年金のことです。

遺族年金請求時の必要書類は、年金受給停止・未支給年金で必要な書類とは異なります。

支給要件も細かく決められているため、請求手続きに際しては年金事務所に相談するとよいでしょう。

遺族年金の申請期限は、被相続人の死亡日の翌日から5年以内です。

未支給年金同様、請求期限が長いため、忘れないうちに手続きを行いましょう。

遺族年金の詳細は、以下の記事をご参照ください。

企業年金や共済年金の受給停止手続きも忘れずに行う

被相続人が共済組合から共済年金を受給していた場合は、加入していた共済組合にも届出が必要です。

共済年金の未支給年金や死亡一時金の請求についても、各共済組合の窓口に確認します。

また、確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(企業型DC)、厚生年金基金などの企業年金を受給していた場合も、それぞれの年金・基金の窓口に届出をします。

なお、企業年金とは、企業や従業員が公的年金に上乗せする形で任意加入する私的年金のことです。

企業年金や共済年金の支給停止の申請期限は、各窓口によって異なります。被相続人の死亡後は、できるだけ早く該当の窓口に連絡することが大切です。

年金の受給停止に関する「よくある質問」

ここからは、年金の受給停止に関する質問を紹介します。

受給停止を失念していて、年金が振り込まれてしまったらどうすればいい?

被相続人が亡くなったあと、年金受給停止の手続きを忘れてしまい放置してしまうと、死亡後の年金がそのまま振り込まれ、過払いが発生してしまうことがあります。

過払い分の年金は、原則として遺族が一括返還する必要があります。

「過誤払調整」などの仕組みによって、返還方法が柔軟に処理されるケースもありますので、まずは年金事務所に相談しましょう。

もし、意図的に届出を怠って年金を受け取り続けていた場合は、不正受給と判断され、加算金(延滞金)や刑事責任が問われる可能性もあります。

マイナンバーを収録していれば、未支給年金の請求も不要になる?

マイナンバーが収録されていても、未支給年金の請求手続きは必要です。

マイナンバーが適切に収録されていれば、「年金受給権者死亡届(報告書)」は省略できますが、未支給年金は請求しなければ支払われません。

忘れずに請求手続きを行いましょう。

故人が年金受給者でも、準確定申告は必要?

準確定申告とは、被相続人の1月1日から亡くなった日(相続発生日)までの所得を計算して、相続人が代わりに行う確定申告のことです。

被相続人の年金受給額が年間400万円以下で、かつその他所得が20万円以下であれば、準確定申告は不要です。

なお、準確定申告の必要がなくても、申告をすることで税金の一部が還付されるケースがあります。

以下に当てはまる場合は、申告を検討しましょう。

- 医療費が高額であり、医療費控除を受ける場合

- 配偶者控除や扶養控除を受けられるが源泉徴収票に反映されていない場合

- 雑損控除、寄付金控除(例:ふるさと納税)などの控除を受ける場合

- 年の途中で年金の受給を開始していたため、年金額が些少だが源泉徴収された額がある場合

- 源泉徴収された税金が還付される見込みがある場合

年金の受給停止も「相続手続き」の1つ

年金を受け取っていた人が亡くなった場合は、10日もしくは14日という短い期限内に、年金の受給停止の手続きを行う必要があります。

葬儀で慌ただしい時期ではありますが、年金の受給停止も大切な相続手続きですので、早めの届出が欠かせません。

また、葬儀後は故人の財産(相続財産)を整理し、遺産分割協議の準備を進めていきます。

年金や預貯金、不動産など相続財産が多岐にわたる場合は、手続きの漏れが起こりがちです。

相続の手続き全体を把握したい場合は、下記の記事もぜひご参照ください。

相続手続きは、税務・法律・登記・年金など複数の分野が関わるため、相続人だけでは対応が難しいケースも多くあります。

相続手続きでお困りの場合は、専門家に相談してはいかがでしょうか?

VSG相続税理士法人では、相続に強い税理士はもちろん、年金制度に詳しい社会保険労務士、不動産や保険に精通した専門家が在籍しています。

グループ全体で、相続に関するあらゆるご相談に対応しております。

相続手続きを安心して進めるために、お気軽にお問い合わせください。