この記事でわかること

- 墓じまいをするには、親族への相談や改葬手続き、閉眼供養や墓石の撤去工事といった多くの手続きを要する

- 墓じまいの費用は、これまでの宗派や新たな納骨先によって、30万~300万円以上と大きな差がある

- 墓は相続財産には含まれず、相続放棄をしても祭祀承継者になる場合もある

「遠方にある実家のお墓は、誰が引き継げばいいの?」

「相続放棄をすれば、お墓の承継も拒否できる?」

墓の管理や承継をめぐる悩みから、「墓じまい」を考える人が増えています。

ただし、墓じまいには、親族間の調整や新しい埋葬先の準備、何より費用の準備が必要です。

この記事では、墓じまいの費用相場や遺骨の行き先、改葬までの手続き、相続放棄や相続税との関係について紹介します。

目次

「墓じまい」とは何をすることか

墓じまいとは、墓石を解体・撤去し、墓石に納められている遺骨を取り出して墓所を更地にし、その使用権を返還することです。

墓地は、一般的な土地のように購入することはできません。

「お墓を購入する」と言う言葉がありますが、それは寺院や霊園が所有している墓地の「永代使用権」を取得することを指します。

また、墓じまいと併せて、現在の墓から新しい納骨先へ遺骨を移す「改葬」も行うことが多いです。

一般的には、改葬も含めて「墓じまい」と捉えられています。

墓じまいをする家庭が増えている

厚生労働省の報告によると、2023年度の改葬件数は約16万6,000件であり、10年前と比べると2倍に増えています。

墓じまいをする理由

墓じまいをする家庭が増えているその背景には、少子高齢化や価値観の変化があります。

- 跡継ぎがいない

- 子どもに迷惑をかけたくない

- 実家や墓が遠方で、維持管理が大変

- 宗教観、死生観の変化

高齢化が進む一方で地方で暮らす若者の世代は減少し、遠方にある墓の維持管理費や交通費が大きな負担となっています。

また、従来の「先祖代々の墓に入る」という考え方にとらわれず、「自然に還りたい」と考える人も増えてきました。

墓じまいは、ライフスタイルの変化に合わせて、先祖をより供養しやすい形へ移す動きといえます。

墓じまいをすることができる人

一般的に、墓じまいは、先祖の供養や墓の管理を引き継いだ「祭祀承継者」が行います。

故人から指定された人がいなければ、慣習で、家の跡継ぎや墓地の使用名義人が祭祀承継者になるケースが多いです。

また、祭祀承継者が遠方に住んでいる場合は、地元にいる親族が墓じまいをしても差し支えありません。

墓じまいにかかる費用

墓じまいにかかる総費用はおよそ30万~300万円程度ともいわれており、墓地の立地条件や宗派、改葬先のプランによって大きな差があります。

墓じまいの費用は誰が負担するか

墓じまいには、思いのほか費用がかかります。

そのため、祭祀承継者のほか、兄弟姉妹や親族間と話し合い、費用を分担するケースが多いです。

墓じまいの費用相場と内訳

墓じまいにかかる主な費用は、以下のとおりです。

| 内訳 | 相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 離檀料(寺院に墓がある場合) | 5万~20万円 | ・明確な基準はないが、通常の法要で包む額の2~3倍が目安とされている |

| 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 3万~10万円 | ・墓の撤去前に執り行う ・宗派や地域で費用に差がある |

| 各書類の発行手数料 (受入証明書、埋葬証明書、改葬許可申請書、改葬許可証) |

300〜3,000円程度 | ・基本的に、受入証明書は費用がかからないが、埋葬証明書や改葬許可申請書は少額の手数料がかかる場合がある ・遺骨1体につき1枚の改葬許可証を発行する必要がある |

| 墓石の解体・撤去費用 | 10万~100万円以上 | ・大きくて重い墓石や、重機が入りにくい土地では高額になる |

| 遺骨の取り出し・搬送費用 | 1万~5万円 | ・改葬先への移送距離や専門業者利用の有無で変動する |

| 開眼供養(魂入れ)のお布施 | 2万円~10万円 | ・改葬先の墓に改めて魂入れの儀式を行う |

| 改葬先へ支払う費用 | 5万〜100万円以上 | ・改葬先によって金額に差がある |

墓じまいの補助金制度

一部の自治体では、墓じまいにかかる費用を軽減するために、補助金や助成制度を設けています。

例えば、群馬県太田市では、20万円を上限に墓石撤去費用の一部を助成しています。

茨城県水戸市では、今後使用する見込みのない墓地を返還した場合、7万円から94万5,000円の範囲で協力金が交付されます。

また、東京都の都立霊園では、承継者のいない利用者に限り、年間管理料や使用料が不要な合葬式墓地に改葬できる制度があります。

墓じまいの助成制度を実施している自治体はまだ限られており、助成内容や金額も異なります。

墓じまいを検討する際は、自治体の情報を確認してみるのもよいでしょう。

墓じまい代行サービスについて

墓じまい代行サービスとは、役所への改葬許可申請から遺骨の取り出し、改葬先の紹介・手配まで、墓じまいに関わる一連の作業を専門業者に任せられるサービスです。

遠方にお墓がある人にとっては、時間や労力を大幅に節約できる点が大きなメリットです。

また、石材店や行政書士・税理士と連携している業者を選べば、墓じまいに伴う手続きや相続関連の対応もスムーズに進められます。

費用は16万〜30万円が目安とされていますが、業者によっては代行できない作業があったり、オプション費用が加算されたりすることもあります。

墓じまいの流れ

ここからは、墓じまいの主な流れを紹介します。

(1)親族に相談し、同意を得る

まずは親族に相談しましょう。

親族の中に「自分が墓の管理を引き継ぐ」と思ってくれている人がいるかもしれません。

また、墓じまいには、全員の同意を得ることが大切です。

例えば、遠方に住む子どもにとっては通いやすい改葬先を選んだつもりでも、別の親族にとっては不便になる場合があります。

誰がいくら費用を負担するかも、事前に話し合う必要があります。

(2)墓地管理者に改葬を伝える

現在の墓がある墓地や霊園の管理者に改葬の意向を伝え、手続きの流れや必要な書類を確認します。

また、管理者からは遺骨が埋葬されていることを証明する「埋葬証明書(埋蔵証明書)」を発行してもらいます。

寺院の墓地の場合は「離檀料」が発生するケースが多いです。

法的な支払い義務はありませんが、寺院の維持やこれまでの供養への感謝の意味を込めて支払うのが一般的です。

(3)新しい納骨先を決める

改葬先は、費用や立地、将来的な管理のしやすさなどを考慮したうえで選びます。

また、改葬先からは遺骨の受け入れを証明する「受入証明書」を発行してもらいます。

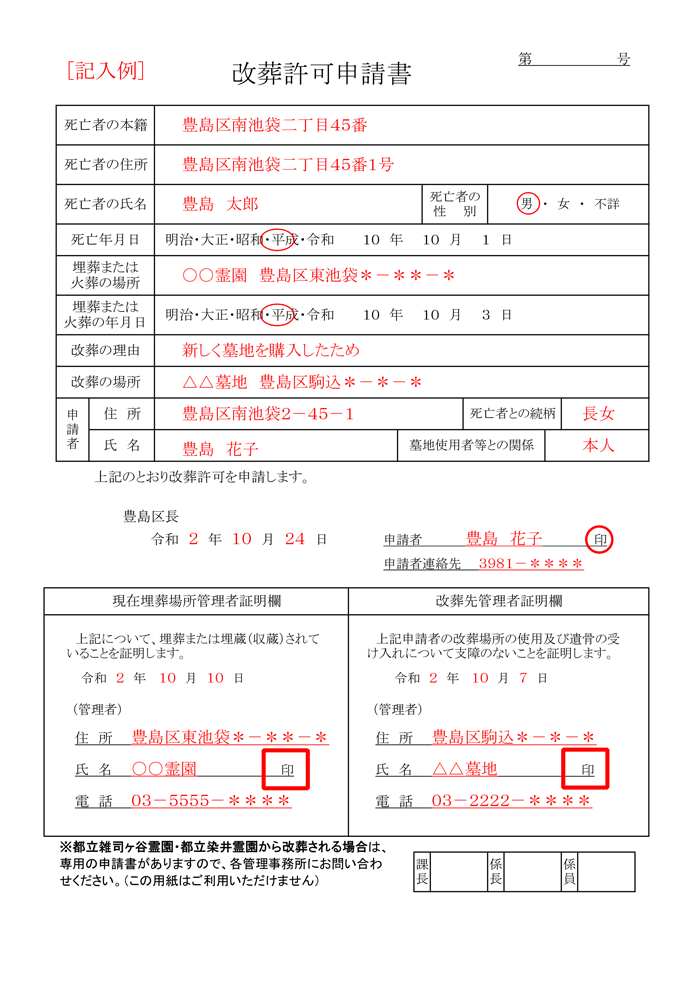

(4)改葬許可証を取得する

遺骨の移転には、遺骨が埋葬されている市区町村役場で「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。

改葬許可証の発行には、以下の3つの書類が必要です。

- 埋葬証明書:現在の墓地管理者が発行する

- 受入証明書:改葬先の墓地管理者が発行する

- 改葬許可申請書:現在の墓地管理者および、新しい納骨先の管理者からの押印が必要

改葬許可申請書は、各自治体のホームページからダウンロードできる場合があります。

改葬許可申請書(記入例)

引用元 豊島区

(5)墓石の閉眼供養を行い、遺骨を取り出す

閉眼供養とは、墓石や仏壇に宿るとされる故人の魂を抜くための、仏教儀式です。

閉眼供養後は、墓石を開けて遺骨を取り出します。

取り出し作業は石材店に依頼することが一般的ですが、親族が自ら行うことも可能です。

(6)墓石の解体・撤去工事を行う

遺骨を取り出したあとは、墓石の解体・撤去工事を行います。

墓石の移動には重機を必要とするため、自力での作業はとても難しいです。

通常は石材店や墓じまい代行業者に依頼し、墓地を更地に戻します。

(7)改葬先に納骨する

取り出した遺骨は、新しい納骨先に納めます。

納骨の際には、開眼供養や納骨式など、宗派や施設のルールに従って儀式を行うのが一般的です。

さまざまな供養・納骨先

改葬先としては、永代供養墓・納骨堂・樹木葬・散骨などがあります。

納骨先により弔い方や費用が異なる

納骨先によって、埋葬スタイルや費用は大きく異なります。

- 一般墓(80万~250万円)

- 従来の墓石建立タイプ。

- 永代供養墓(5万~150万円)

- 寺院や霊園が管理。将来にわたり供養してくれる。最初から合祀するタイプと、一定期間後に合祀されるタイプがある。

- 樹木葬(20万~80万円)

- 樹木を墓標とする自然葬。合祀型や個別型など形式によって費用が異なる。

- 納骨堂(10万~150万円)

- 屋内施設に遺骨を納める。都市部に多い。

- 散骨(5万~70万円)

- 遺骨を粉末化し、海や山へ撒く方法。

- 手元供養(数百円~50万円)

- ミニ骨壺やアクセサリーに遺骨を納め、自宅で供養する方法。

- ゼロ葬

- 火葬後に遺骨を持ち帰らず、墓を持たず供養も行わない。費用はほとんどかからないが、慎重な判断が必要。

近年は、管理のいらない永代供養墓や樹木葬、散骨を選ぶ人が増えています。

なお、永代供養墓や樹木葬では、一定期間の個別供養の後、または最初から合祀(ごうし)されることがあります。

合祀とは、多くの遺骨を一カ所にまとめて供養する方法です。合祀されると遺骨を取り出すことはできないため、将来の供養方法も考えたうえで選択しましょう。

新たな弔い方法「Deathテック」

デジタル技術を活用した新しい弔いの形「Deathテック(デステック)」もまた、注目を集めています。

例えば、故人の写真や映像を生成AIに学習させて生前の姿を再現したり、インターネット上の仮想空間(メタバース)の中で墓参りを行ったりと、従来にはなかった弔いの方法が始まっています。

まだ新しい分野ではありますが、テクノロジーと暮らしは切り離せない存在です。

AIヘルスケアやデジタル遺品整理の認知が進みつつあるように、Deathテックも、未来の葬送スタイルに大きな変革をもたらす可能性があります。

墓じまいでよくあるトラブルと回避策

墓じまいをするときは、以下のトラブルに注意しましょう。

(1)親族との意見対立

親族との対立を防ぐためには、早い段階から話し合いを進めることが大切です。

特に費用負担については、書面に残しておくことで後々のトラブル防止にもつながります。

(2)離檀料の高額請求

寺院から、相場を大きく超える高額な離檀料を請求されるケースもあります。

住職との話し合いを経ても納得がいかない場合は、国民生活センター・消費生活センターや弁護士に相談するのも一つの方法です。

(3)石材業者とのトラブル

墓石の解体費用や工事内容をめぐりトラブルが起こることもあります。

特に改葬元の墓地では、管理者が指定する石材店に依頼しなければならないケースが多く、自由に業者を選べないこともあります。

自分で業者を選べる場合は、費用のほか、墓石の撤去や運搬をするための「産業廃棄物収集運搬業」の資格を持っているかも確認しましょう。

(4)受け入れ先の墓に入り切らない

東日本では、火葬後の遺骨をすべて骨壺に収める全収骨(ぜんしゅうこつ)が一般的ですが、西日本では、喉仏など主要な部分のみを収める部分収骨(ぶぶんしゅうこつ)が主流です。

地域によって骨壺の大きさが違うことから、「改葬先のお墓に収まりきらず、急きょ墓穴を深く掘り直す」といったトラブルが起こることもあります。

また、墓を開けてみると、想定よりも多くの遺骨が納められていたというケースも少なくありません。

スムーズに納骨できるよう、できれば改葬前に一度お墓を確認しておくことをおすすめします。

墓じまいに関するよくある質問

ここからは、墓じまいに関する「よくある質問」を紹介します。

墓じまいをしないとどうなるの?

祭祀承継者がおらず管理料の支払いも滞った墓は 「無縁墓」として扱われます。

使用料や管理料が長期間滞納された無縁墓は、寺院や墓地管理者の判断によって墓石が撤去され、墓地使用権を失う可能性があります。

また、遺骨は合祀墓に移されるのが一般的です。

相続放棄をしたら、墓を引き継がなくてもいい?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や負債を「一切相続しない」という意思表示を、家庭裁判所に申述することです。

相続放棄が認められた人は、「相続財産」を引き継ぐことはできません。

しかし、墓や仏壇などの「祭祀財産」は遺産分割の対象外であり、相続財産とは別に扱われます。

そのため、相続放棄をしても自動的に「墓の承継を拒否できる」わけではありません。

別の言い方をすれば、相続放棄をしても指名や慣習により祭祀を引き継ぐことは可能です。

なお、祭祀承継者に指名されて墓や仏壇を引き継いでも、その見返りとして多くの遺産を受け取れるわけではない点にも注意が必要です。

墓じまいの費用は、相続税控除の対象になる?

墓じまいの費用は、相続税の控除対象にはなりません。

相続税の計算では、葬儀費用や火葬費など、相続人や包括受遺者が負担した「葬式費用」を差し引くことができます。

しかし、墓じまいの費用は葬式費用に含まれず、相続税の控除対象外です。

もともと墓や仏壇などの「祭祀財産」は非課税財産にあたり、それに関連する墓じまいの費用も相続税の計算には反映されません。

ただし、本人が生前のうちに永代供養料を支払っておけば、相続税の課税対象となる現金を減らすことができるため、結果的に、相続人の手元に残る財産を増やす効果は期待できます。

墓や仏壇は相続税の対象になる?

前述のとおり、墓や仏壇などの祭祀財産には、原則として相続税がかかりません。

ただし、骨とう的価値があったり明らかな投資目的で購入されている仏具は、課税対象とされる可能性があります。

墓じまいと終活

死後に墓じまいを希望する場合は、周囲に対し、その意思を伝えておきましょう。

墓じまいと遺言書の準備はセットで考える

自分の死後に墓じまいをしてもらいたい場合は、生前から家族や親族に意思を伝えておくほか、遺言書を残しておくと安心です。

「墓じまいの意思」と「費用負担の方法」を明記しておくことで、相続人も迷わず手続きを進められます。

また、永代供養料を生前に支払っておいたり、墓じまいの費用を準備しておけば、相続人の経済的負担を軽減できます。

身内のいない「おひとりさま」の場合は、弁護士や司法書士などの専門家と死後事務委任契約を結び、死後の事務手続き(埋葬、納骨、供養など)を依頼する方法もあります。

墓じまいも「相続」の一環

時代の変化とともに、弔いの方法は多様化しています。

「先祖代々の墓を守る」ことが難しい場合には、家族にとって無理のない形を選ぶためにも、事前の話し合いが欠かせません。

また、生前から墓じまいを考えている場合は、遺言書や財産整理とあわせて「相続の一環」として準備しておくことが大切です。

さらに、相続に強い士業グループへ相談すれば、手続き・費用・税務面での注意点までワンストップで対応してもらえるため、安心にもつながります。

墓じまいを検討することは、残された人への思いやりといえるでしょう。