当て逃げなどの悪質な事故を除き、物損事故では事故後そこまで時間がかからずに示談が成立するケースが多いです。これは、事故による損害がそこまで大きくなく金額がはっきりしていることや、当事者がトラブルを早く解決して気持ちを楽にしたいという思いが表れたものだといえます。

しかし、トラブルの解決を急ぐあまり不利な条件や誤った認識で示談を成立させると、あとになって取り返しのつかないことになる恐れもあります。

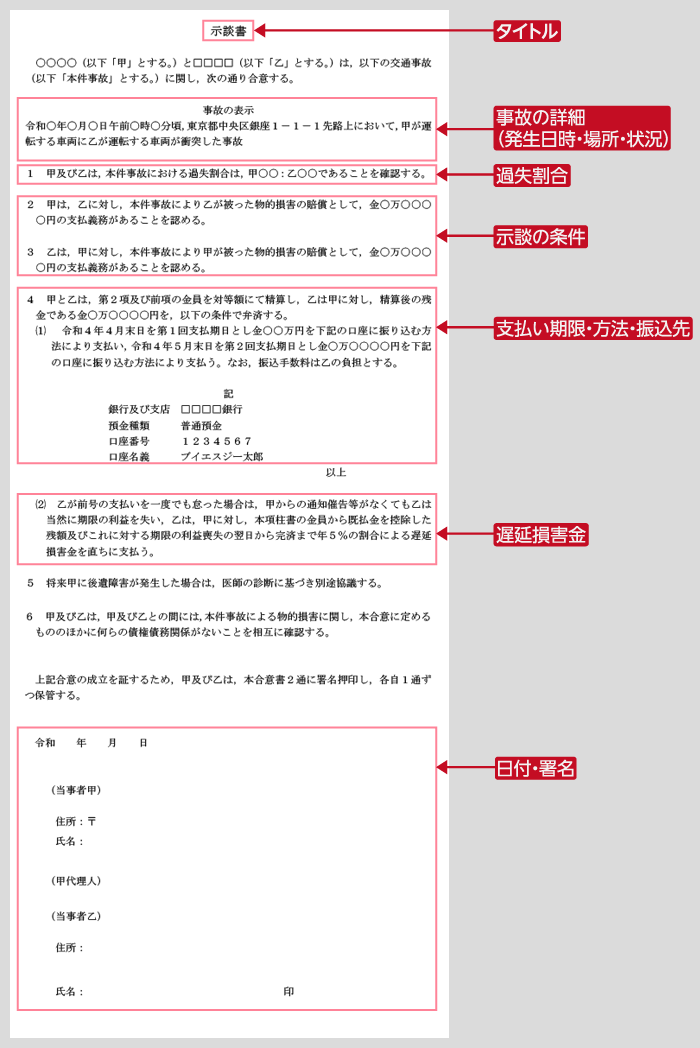

この記事では、 物損事故で示談書に記載すべき内容や書き方、注意点についてわかりやすく解説していきます。示談書の雛形・テンプレートもダウンロードできるようになっているので、ぜひご活用ください。

目次

物損事故では、加害者が任意保険に加入していればその保険から賠償金が支払われることになります。その場合、保険会社が用意した示談書を使用することが一般的です。

ただし、加害者が無保険だったり保険を使いたくないと主張してきたりすると、当事者が示談書を用意しなければならないこともあります。

示談書に決まった書式はありませんが、法的に有効性を持たせるためには一般的に記載しておかなければならない事項があります。

事故の詳細を示すにあたって、交通事故の発生日時・発生場所を明確にして、どの交通事故についての示談なのかを特定しなければなりません。

また、事故の発生状況は特に重要な記載事項で、具体的には「Aが信号待ちで停車しているときに、後方から前方不注意のBが衝突した」などと事故状況を明確にして記載することが重要です。実況見分後に発行される交通事故証明書から正確な情報を記入していきます。

【記載例:事故の詳細(発生日時・場所・状況)】

事故発生場所:東京都渋谷区×××

事故内容:甲が交差点を右折の際に、前方不注意で乙の車両に側面から衝突した

なお、一般的に過失が大きい方(加害者)を「甲」、過失が小さい方(被害者)を「乙」と記すケースが多いです。

示談書には、交通事故の当事者の氏名・住所、事故車両の登録番号(ナンバープレート)を必ず記載しなければなりません。

また、事故車両の所有者と事故当事者である運転者が異なるときや事故当事者が未成年者のときは、所有者や親権者が示談交渉の相手方となります。この場合、示談当事者として所有者や親権者を別途記載する必要があります。

【記載例:事故の詳細(発生日時・場所・状況)】

事故発生場所:東京都渋谷区×××

事故内容:甲が交差点を右折の際に、前方不注意で乙の車両に側面から衝突した

【記載例:交通事故の当事者】

車両登録番号:甲「あ 123456」 乙「な 987654」

当事者それぞれの具体的な損害額を記載しますが、物損事故では慰謝料を請求できません。そのため、物損事故における損害額は、事故車両の修理費や代車費用などの実費相当額が該当します。

【記載例:損害額】

過失割合とは、事故の責任がどちらにどれくらいあるのかを示した割合のことです。警察が決めると思われがちですが、事故の当事者で話し合って決めるのが基本です。

過失割合は示談金額に直接かかわってくる重要な事項のため、明確に記載する必要があります。ただし、事故発生状況について当事者双方で主張が違うときには、過失割合が定められずに示談交渉そのものが難航してしまう恐れがあります。

【記載例:過失割合(事故の責任割合)】

具体的な示談金額や支払い方法、支払い期限などの特約などについて記載します。

示談金額は、全体の損害額から過失割合による負担額を差し引いた金額を記載することが一般的です(過失相殺後の金額)。

記載例における甲乙の負担額は、以下のとおりです。

甲の負担額:上記②(150万円)× 上記③(80%)= 120万円

乙の負担額:上記①(100万円)× 上記④(20%)= 20万円

【記載例:示談の条件】

2. 乙は甲の損害のうち、⑥金20万円を負担する。

【記載例:決済方法】

イ・ロ・ハ・ニのいずれかに○をつけて決済方法を示します。

ロ. 甲・乙の負担額を相殺し、甲が乙に対して100万円(⑤120万円 - ⑥20万円)を支払う。

ハ. 甲・乙それぞれの損害額を各自負担する(自損自弁 ※)。

二. その他(甲が乙に支払う上記ロの支払期限は、本書作成の日から60日以内とする)。※※

なお、支払い期限に間に合わなかった場合の延滞金(遅延損害金)について記載する場合、以下のように記載します。

【記載例:遅延損害金】

| 金額 | 年率 |

|---|---|

| 10万円未満 | 29.2% |

| 10万円以上100万円未満 | 26.28% |

| 100万円以上 | 21.9% |

また、支払いを一括ではなく分割で支払う場合の記入例は、以下のとおりです。

【記載例:分割払い】

・2024年6月から2025年3月まで、毎月末日限り、金10万円を支払う。

清算条項とは、この示談書に記載された内容以外の損害について、あとになって追加請求をおこなわないとする取り決めです。清算条項は、保険会社が用意した示談書に記載されていることが一般的なので、当事者が特に記入する必要はありません。

【記載例:清算条項】

・示談金〇円の全額を受領したときは、その余の請求を放棄するとともに、○○に対し、今後裁判上または裁判外を問わず何ら異議申立て、請求および訴えの提起等をいたしません。

示談書作成の日付を記入し、当事者が示談書に署名・押印をすると示談が成立します。一般的には示談書を2通作成し、当事者の双方が各1通を保持します。

示談書に署名・押印する者は、以下のとおりです。

示談書のテンプレート・雛形はこちらからダウンロードください。

物損事故で示談書を作成する際の注意点は、以下のとおりです。

交通事故の示談交渉は、事故による損害が確定してから交渉を始めるのが一般的です。

物損事故における損害額確定のタイミングは、車の修理費や代車使用料などの具体的な金額が判明したときです。修理前であれば見積書、修理後であれば請求書や領収書を根拠にして損害額を確定します。

物損事故で加害者に賠償金を請求できるのは、損害及び加害者を知った日の翌日から3年以内です。一般的な物損事故であれば交通事故に遭ったタイミングで加害者と損害を知ることになるので、事故の翌日から時効期間がスタートすることになります。

時効期間が経過すると、賠償金を請求しても「時効で請求する権利が消滅している」と主張されてしまう可能性があります。事故から時間が経っている場合には、速やかに弁護士に相談して対策を施しましょう。

過失割合とは、事故当事者において事故の責任の度合いを示した数値のことです。6対4や9対1(60% 対 40%や90% 対 10%)などと表し、数値が大きい方が加害者の過失となります。

過失割合は事故処理をした警察が定めるものではなく、過去の裁判例を参考に当事者の話し合いで決定します。賠償金や示談金の額に大きく影響を与えるので、安易に判断して定めてしまわないよう注意してください。

過失割合が定められると、被害者に過失が全く認められない場合を除き、被害者の過失分が賠償金から減額されてしまいます。これを過失相殺とよびますが、被害者の過失割合が高くなるほど受け取れる賠償金や示談金が減額することになります。

示談交渉の際は過失割合で妥協しないよう注意してください。

交通事故の被害者は、事故でけがをした時のみ加害者に対して慰謝料を請求ができます。物損事故で慰謝料を請求しても特別な事情がない限り認められることはないので、無駄な請求をして交渉決裂とならないよう注意してください。

示談書に署名・押印すると、示談が成立します。あとになって損害賠償を追加請求したり、内容を覆したりすることは基本的にできません。

署名・押印前には、必ず示談書の記載内容を確認することを忘れないでください。内容に不明点がある、記載内容が正しいのかよくわからない場合には、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

示談内容をまとめた示談書を公正証書にしておくと、加害者が賠償金を支払わなかった場合に強制執行の手続きをスムーズに行えます。

公正証書にするためには、事故の当事者双方が公証役場に行く必要があります。不安であれば弁護士に代理人として同行してもらうことをおすすめします。

けがのない物損事故であれば、当事者同士の話し合いで示談するケースも多いでしょう。その際は当事者同士で示談書を作成することになりますが、法的に有効な書面を作成するためにも、一般的な記載事項に漏れがないかをしっかり確認しておきましょう。

示談書の雛形・テンプレートはこの記事内で紹介したものを使用していただいて問題ありませんが、もし内容に疑問点や不明点があれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。事故状況ごとの個別事情を考慮して、損をしない示談書を作成してください。