相続関係説明図は、「相続登記」などの手続きに使う書類です。

相続登記の申請において提出が必須の書類ではありませんが、作成することで相続手続きがスムーズになります。

この記事では、相続関係説明図の概要を確認したうえで、作り方やメリットなどを解説します。

この記事でわかること

- 相続関係説明図の概要

- 相続関係説明図を作成するメリット

- 相続関係説明図の作り方

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、「被相続人(亡くなった人)」と「相続人(財産を引き継ぐ人)」の関係を図にしたものです。

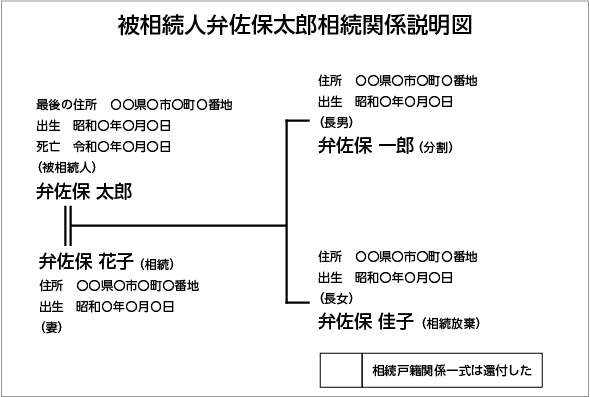

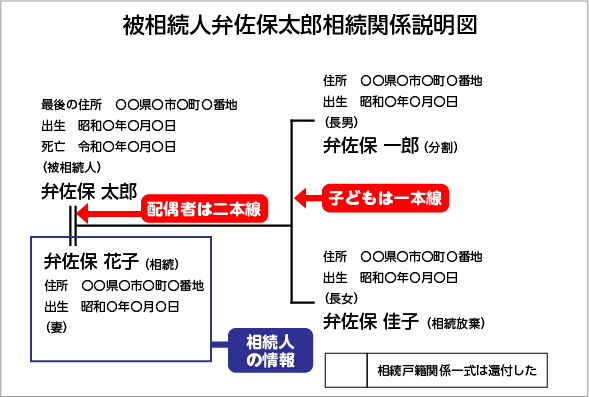

一般的には、下記のような形式で作成されます。

ご覧のように「家系図」と似ている形式ですが、相続関係説明図は「被相続人」を中心に「相続人」を書き記しているのが特徴です。

基本的には相続関係の手続きに使うため、上記の事例であれば相続人ではない「祖父母・孫・いとこ」などは、相続関係説明図には記入しません。

相続人は、民法で「法定相続人」として規定されています。下記の記事で、法定相続人について詳しく解説していますのでご参照ください。

書き方は厳密に法律で定められてはいない

相続関係説明図は、法律に規定された公的な書類ではありません。このため、記載の方法はある程度、作成者が自由に決められます。

ただし、相続登記の手続きをするときに参考になる、下記の情報は記載するようにしましょう。

| 対象者 | 記載すべき情報 |

|---|---|

| 被相続人 |

|

| 相続人 |

|

相続関係説明図の作成はパソコンでも手書きでも問題ない

相続関係説明図は、パソコンで作成することが多いですが、手書きで作成しても差し支えありません。

ただし、相続登記の申請手続きをオンラインで行う際には、手書きしたものをスキャンしてPDFにしなければならないためご注意ください。

「どのように書くべきかわからない」「パソコンが苦手で作れるか不安」という場合には、専門家に任せてしまうのも一手です。相続登記の手続きを司法書士に依頼すると、相続関係説明図の作成もしてもらえます。

ベンチャーサポートグループには相続専門の司法書士が在籍していますので、ご不明な点があれば下記からお気軽にお問い合わせください。

相続関係説明図を作成するメリット

相続手続きをするとき、相続関係説明図を作成することで以下の3つのメリットを得られます。

相続関係説明図を作成するメリット

- 相続人や遺産分割の情報などを整理できる

- 相続登記の申請時に戸籍謄本等の原本還付の請求ができる

- 公的な承認なしで利用できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

メリット1. 相続人や遺産分割の情報などを整理できる

相続関係説明図を作成することで、次のことが一目瞭然になります。

- 相続人は誰なのか?

- 相続人は何人いるのか?

- 被相続人と相続人はどのような関係があるのか?

一般的に、被相続人の子どもや兄弟姉妹など親族が多くなるほど、相続人が誰になるのか見定めるのが難しくなるものです。さらに、被相続人に養子や前妻・前夫との間の子どもがいる場合には、相続関係はより複雑化します。

もし法定相続人を把握しきれておらず、遺産分割協議をした後で別の法定相続人がいることが判明すると、協議をやり直さなければなりません。そのような事態を避けるためにも、被相続人が亡くなったときには相続関係説明図を作成し、相続人の整理をすることをおすすめします。

また、相続関係説明図を作成しておくと、後で弁護士や税理士などに相談をする際にも、状況を説明しやすくなります。

メリット2. 相続登記の申請時に戸籍謄本等の原本還付の請求ができる

相続登記の申請には、下記の書類が必要になります。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

- 相続人の戸籍謄本または抄本

- 不動産の新しい所有者の住民票 など

これらの書類を用意するためには、発行手数料はもちろん、多くの時間を要します。

また、戸籍関係の書類は「銀行口座の預貯金の払い戻し」や「有価証券の名義変更」など、ほかの相続手続きにも必要です。

基本的に、手続きのために提出した書類は手元に戻ってこないため、何度も同じ書類を用意するのは非常に骨が折れます。その手間を減らすために活用したいのが、法務局の「原本還付」という制度です。

要件を満たしていると、この制度を活用することで一部の書類の原本を後に返却してもらえます。相続登記の申請の場合は、相続関係説明図を提出することで戸籍謄本等が返却されます。

なお、相続登記の申請では戸籍謄本等のコピーを添付し、それに「原本に相違ありません」と記載して申請人が署名押印をすることでも、原本還付を受けることが可能です。しかし、この方法では大量の戸籍謄本等のコピーが必要となるケースも多いので、原本還付では相続関係説明図を提出したほうが手間は少なくなります。

メリット3. 公的な承認なしで利用できる

相続関係説明図は公的な機関などでの承認は不要で、自分で作成したものをそのまま提出できます。この「ハードルの低さ」も、相続関係説明図のメリットの1つだといえます。

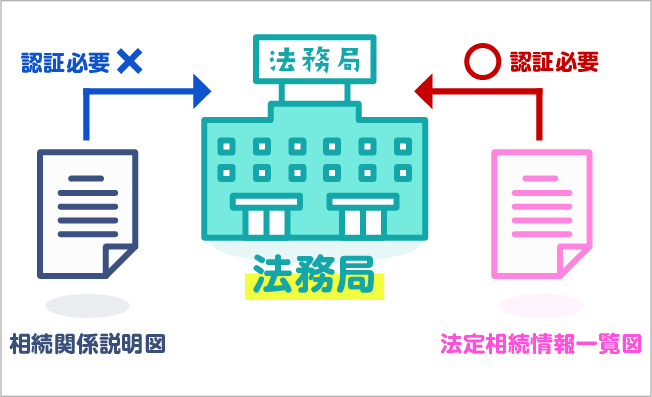

なお、後述の相続関係説明図とよく似た「法定相続情報一覧図」という書類は、法務局による認証を受けなければ公的な書類として利用できません。

相続関係説明図の書き方

一般的な相続関係説明図を作成する際の流れは、次の4ステップです。

- 作成に必要な書類を集める

- 被相続人の名前や最後の住所などの情報を記載する

- 被相続人と各相続人の続柄や相続状況などを記載する

- 手続き用のボックスを記入する

それぞれのステップについて詳しく見ていきます。

ステップ1. 作成に必要な書類を集める

最初に、相続関係説明図を作成するために参照する書類を収集します。

ここでは以下の書類を集めてください。

| 対象者 | 書類 | 目的 |

|---|---|---|

| 被相続人 | 出生から死亡までの戸籍謄本等 | 相続人を漏れなく把握するため |

| 住民票の除票または戸籍の附票 | 被相続人の最後の住所を確認するため | |

| 相続人 | 戸籍謄本または抄本 | 相続人が存命であることを確認するため |

| 住民票 | 相続人の住所を正確に把握するため |

従来、戸籍謄本等は各人の「本籍地」の市区町村の窓口で取得する必要がありました。

しかし、2024年3月1日から始まった「戸籍証明書等の広域交付制度」により、最寄りの市区町村の窓口で本籍地の異なる戸籍謄本等も請求できるようになりました。

ただし、この広域交付制度を利用して「申請できる人」や「戸籍の種類」には制限があります。詳しくは、下記の記事で解説していますのでご参照ください。

ステップ2. 被相続人の名前や最後の住所などの情報を記載する

必要な書類が揃ったら、図の作成に入ります。

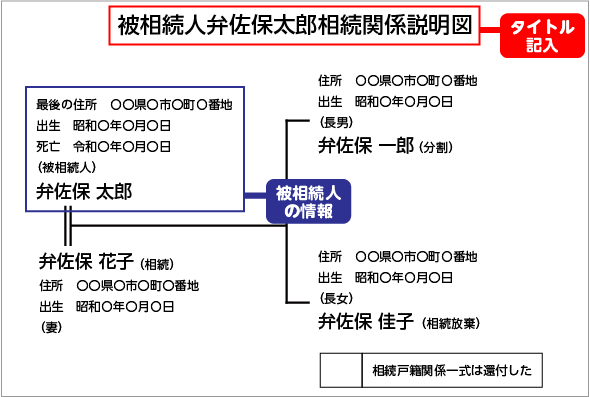

まずは、書面の上部にタイトルを記載しましょう。一般的には「被相続人 (氏名) 相続関係説明図」と書くことが多いです。

タイトルに続いて、「被相続人」の情報を記入します。

氏名を記入したら、近くに「最後の住所」「出生年月日」「死亡年月日」を書き、最後にカッコ書きで(被相続人)と入れてください。

ステップ3. 被相続人と各相続人の続柄や相続状況などを記載する

被相続人の次は、「相続人」の情報を書き入れていきます。被相続人との関係によって、配偶者は二重線、子どもや両親は一本線でつないでください。

線を引いて氏名を書いたら、「住所」と「出生年月日」を記入して、相続人との関係をカッコ書きで入れます。

なお、法定相続人のうち、亡くなっている方がいる場合には「死亡年月日」も記載してください。

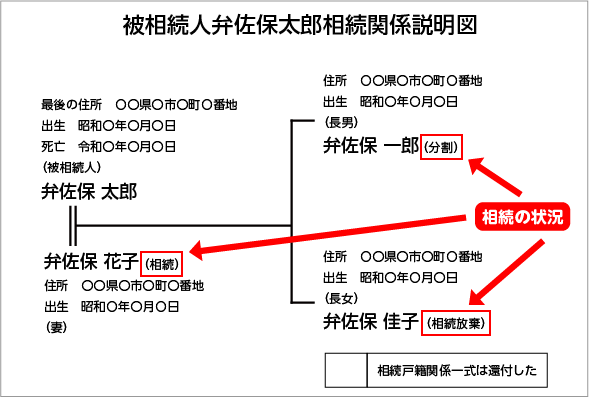

続いて、相続人ごとの「相続の状況」を下記にならって記入します。

| 相続の状況 | 書き方 |

|---|---|

| 相続によって財産を取得する | (相続) |

| 遺産分割協議の結果、財産を相続しない | (分割) |

| 相続放棄をする | (相続放棄) |

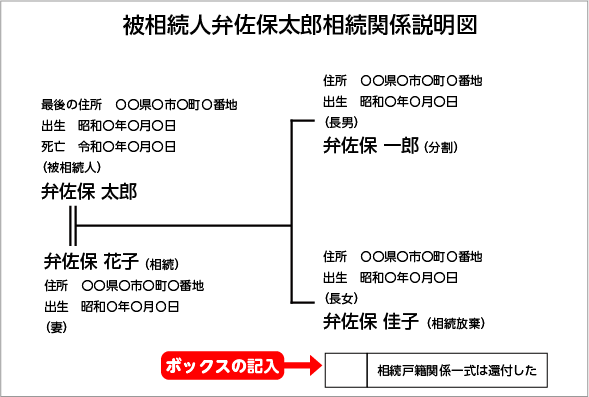

ステップ4. 手続き用のボックスを記入する

最後に、法務局で戸籍関係の書類を返還してもらうときに使うボックスを下記のように記入します。

ボックスのうち左側の空欄には、法務局の担当者が手続きの際に押印をします。

以上のすべての項目を記入できたら、相続関係説明図は完成です。

【参考】作成時に便利なテンプレート

ここまで相続関係説明図の作り方を紹介してきましたが、ゼロから作成しようとするとレイアウトで苦労することがあります。

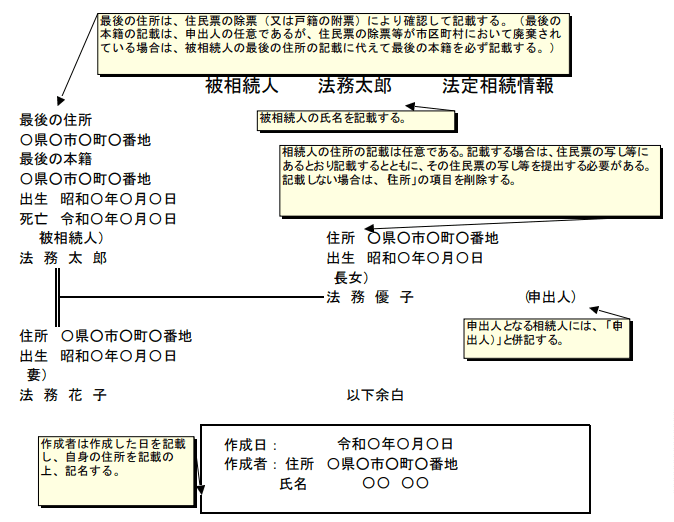

そこでおすすめしたいのが、法務局のWebサイトで公開されている「法定相続情報一覧図の様式」を活用することです。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」は別物ですが、形式はほとんど一緒です。そのため、法務局が公開しているExcelファイルで、様式のタイトルを「被相続人 (氏名) 相続関係説明図」に変更するだけで、相続関係説明図を作成できます。

法務局のWebサイトでは、下記のようにさまざまな相続人の組み合わせの様式が用意されていますので、ご自身の状況にあったものを選ぶと、よりスムーズに作成できます。

- 配偶者と子ども

- 配偶者と親

- 配偶者と兄弟姉妹

- 子どものみ

- 代襲相続がある

相続関係説明図を自分で作成するのは難しそうと感じた方は、ぜひベンチャーサポートグループまでご連絡ください。相続関係説明図の書き方のアドバイスはもちろん、作成の代行も承っています。

相続関係説明図を作成する際の注意点

相続関係説明図に「記載漏れ」や「誤字脱字」があると、手続きに使用できなくなります。

まず、相続関係説明図の「形式」は自由ですが、相続人は漏れなく記載しなければなりません。

被相続人の戸籍謄本等の取得を怠ると、養子や隠し子の存在に気づかないことがあります。相続人が網羅されていない相続関係説明図は使用できないため、十分にご注意ください。

また、もちろん誤字脱字もご法度です。

特に住所の部分は、記入ミスが起きやすいので、書き終えたら再度チェックすることを心がけましょう。

法定相続情報一覧図との違い

| 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 | |

|---|---|---|

| 法務局の認証 | 不要 | 必要 |

| 記載する内容 | 比較的自由に記載できる | 必要事項が決められている |

| 相続登記の手続き | 戸籍関係書類の原本を返還してもらえる | 戸籍関係書類の提出を省略できる |

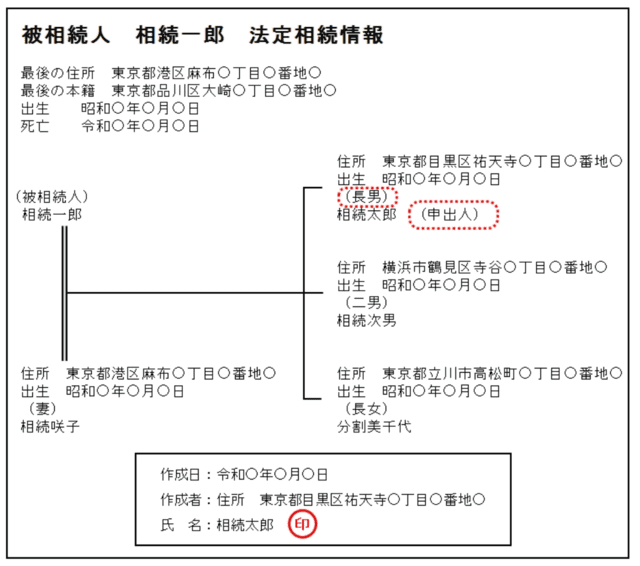

相続関係説明図とよく似たものに「法定相続情報一覧図」があり、書式は以下のとおりです。

ご覧のとおり、書式は法定相続情報一覧図と相続関係説明図で大きな差はありません。

両者の違いは、法務局による「認証」の有無です。

「相続関係説明図」は法律で規定されている書類ではないため、公的な機関の認証を受けることなく使用できます。

一方、「法定相続情報一覧図」は、下記の手続きを経てはじめて使用が可能です。

- 自分で作成した法定相続情報一覧図と、それを証明する戸籍関係書類を管轄の登記所に提出する

- 登記官の確認を受ける

- 認証文を付した法定相続情報一覧図の写しが交付される

このように法定相続情報一覧図には、いわば「法務局のお墨付き」があるため、相続登記の手続きでは戸籍謄本等の提出が不要になります。

同様に「銀行口座の預貯金の払い戻し」や「有価証券の名義変更」の手続きにも使用できるので、複数の手続きを同時並行で進められることも、法定相続情報一覧図を作成するメリットです。

法定相続情報一覧図については、下記の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図はどちらを用意すべきか

相続関係説明図と法定相続情報一覧図のどちらを用意すべきか迷った場合には、「得られる効果」と「必要な労力」を比較しながら検討してみてください。

| 効果 | 労力 | |

|---|---|---|

| 相続関係説明図 | 相続手続きで、戸籍関係書類の原本を返還してもらえる | 比較的手軽に作成できる |

| 法定相続情報一覧図 | 相続手続きで、戸籍関係書類の提出を省略できる | 管轄の登記所で認証を受けなければならない |

「相続関係説明図」を作成すると、戸籍関係書類の原本を返還してもらえるものの、相続手続きが完了するまで返還されないケースもあります。この点、「法定相続情報一覧図」は、戸籍関係書類の提出自体を省略できるため、複数の相続手続きを同時進行しやすいです。

以上のことから、「被相続人の預貯金口座が相当数ある」などの事情で、必要となる相続手続きが多い場合には、「法定相続情報一覧図」を作成するほうが便利だといえます。

相続関係説明図を作って相続をスムーズに進めよう

この記事では、相続関係説明図の概要や作り方、メリットなどを解説しました。相続関係説明図は、比較的手軽に作れて得られるメリットも大きいため、相続登記の手続きをする際には作成するとよいでしょう。

また、生前に一度、仮の相続関係説明図を作成しておくのもおすすめです。

特に、養子や前妻・前夫との間の子どもがいて、家族がそのことを知らなかった場合には、亡くなったあとに遺族を困らせてしまうかもしれません。そうした事態を避けるためにも、生前から相続関係説明図を作成し、相続人になる人を家族に伝えておくことが大切です。

自分で相続関係説明図を作るのは難しいと感じた場合には、専門家の手を借りてみてはいかがでしょうか。相続関係説明図に関する助言や作成代行は、相続専門の行政書士や司法書士に相談すると安心です。