記事の要約

- 遺言書の検認は、遺言書の形式や内容を家庭裁判所が確認し、公的に記録する手続きのこと

- 検認をしないと相続手続きが進まず、遺産分割もできないことがある

- 検認当日は、申立人が立ち会う必要がある

遺言書は、見つけた瞬間から扱いに注意が必要です。

封を開けてしまったり、検認を受けずに相続を進めたりすると、相続手続きが止まったり罰則を受けたりする可能性があります。

遺言書の種類によっては検認が不要な場合もありますが、多くは家庭裁判所での手続きが必要です。

この記事では、検認の目的や手続きの流れ、費用の目安や注意点まで、実務のポイントを紹介します。

目次

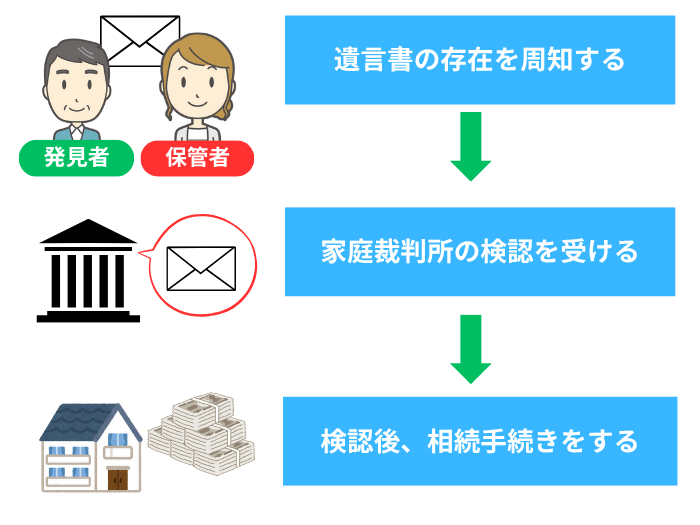

遺言書の「検認」とは

遺言書の検認とは、遺言書の形式や内容を家庭裁判所が確認し、その状態を公的に記録する手続きのことです。

遺言者が亡くなったあとに遺言書を見つけた人や保管していた人は、まず家庭裁判所へ提出し、検認の申立てを行う必要があります。

遺言執行者の権利義務

第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。引用元 e-GOV法令検索┃民法

検認の目的と必要性

検認の目的は、以下のとおりです。

- 相続人に遺言書の存在と内容を知らせること

- 遺言書の形式や内容を確認し、記録として残すこと

- 遺言書の偽造や改ざんを防ぐための手続きを行うこと

遺言書は個人が作成する文書であるため、保管状況や改ざんの有無を確認し、証拠として保全することが求められます。

検認を行うことで、遺言書が本人の意思で作成されたものであり、封印や署名などの形式面にも不備がなく、偽造もされていないことが証明されます。

検認で「遺言書の有効性」は判断できない

検認は、遺言書の内容そのものが法的に有効か無効かを判断する手続きではありません。

家庭裁判所が行うのは、遺言書の存在・状態・封印の有無・記載内容などを確認し、その結果を公的な記録として残すことです。

あくまでも「遺言書がどのような形式・内容で存在していたか」を確定するための手続きであり、遺言の効力を最終的に決定するものではありません。

検認が済んでいても、後日、他の相続人から「遺言者に遺言能力がなかった」「強迫や詐欺によって作成された」などの理由で、遺言の無効が主張されることがあります。

また、裁判などで遺言書が無効と判断された場合には、遺言の効力が失われ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺言書は検認前に開封してはいけない

民法では「封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人または代理人の立ち会いのもと開封する」とされており、自宅などで開けてしまうと、5万円以下の過料が科される可能性があります。

封印のある遺言書を見つけた場合は、自分で開封せずに、家庭裁判所に提出しましょう。

誤って開封してしまっても、遺言自体が無効になるわけではありませんが、家庭裁判所への事情説明や再確認を求められるなど、余計な手間が発生します。

検認前に開封してしまった場合は、すぐに家庭裁判所へ連絡し、事情を説明したうえで検認の申立てを行いましょう。

検認が不要な遺言書とは? 種類と判定フロー

遺言書にはいくつかの種類があり、形式や保管方法によって家庭裁判所での検認が必要なものと不要なものに分かれます。

検認が必要な遺言書は、法務局「以外」の場所で保管されていた自筆証書遺言と秘密遺言証書です。

| 遺言書の種類 | 検認の要否 | 特徴 |

|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 必要 | 遺言者が全文・日付・署名を自書し、押印して作成する |

| 秘密証書遺言 | 必要 | 遺言内容を秘密にしたまま封印し、公証人と証人の前で提出を行う |

| 公正証書遺言 | 不要 | 公証人が、遺言者の意思を確認しながら作成。公証役場で保管する |

| 自筆証書遺言(法務局保管) | 不要 | 保管の際に法務局で形式を確認する |

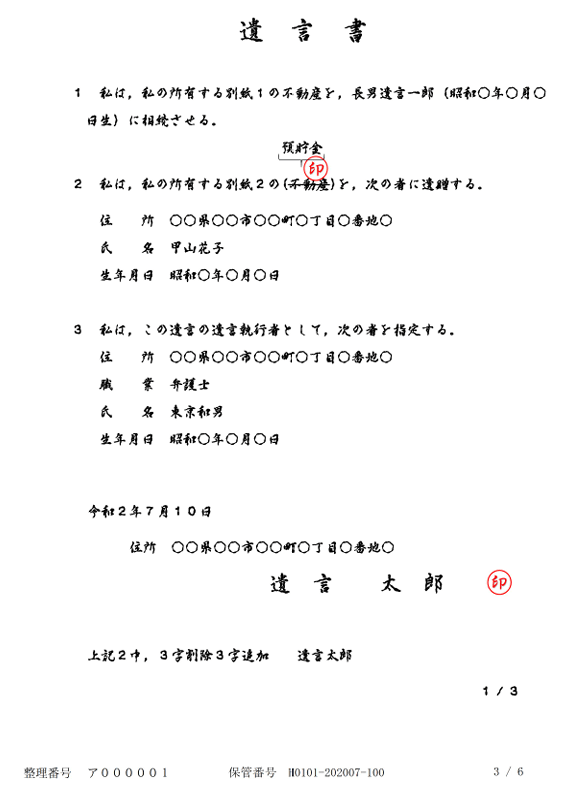

自筆遺言証書の記載例

引用元 法務省ホームページより一部抜粋

それでは、あなたのケースでは検認が必要でしょうか?

次の「判定フロー」で確認しましょう。

- Q1:見つけた遺言書は「公正証書遺言」ですか?

- はい → 【検認不要】です。公証役場の正本・謄本で手続きへ。

いいえ → Q2へ - Q2:法務局の「自筆証書遺言書保管制度」によって保管されていましたか?

- はい → 【検認不要】です。遺言書情報証明書を取得して手続きへ。

いいえ → Q3へ - Q3:遺言書に封印(封がされている状態)はありますか?

- はい →【検認が必要】です。 開封はしないこと。

いいえ → 【検認が必要】です。 - ▶ 結果が【検認が必要】の場合

- 遺言者の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所で、検認を申立てます。

公正証書遺言について

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成し、公証役場で保管される遺言書です。

形式の不備がなく内容の信頼性が高いため、家庭裁判所での検認は不要です。

また、2025年10月からは「公正証書遺言のオンライン作成」が段階的に始まっており、遺言書作成・保管の利便性向上が見込まれます。

自筆証書遺言保管制度を利用した遺言書について

2020年からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」では、自筆の遺言書を法務局で保管できます。

保管時に職員が形式面を確認するため、日付や署名の記載漏れなどによる方式不備を防ぐことができ、改ざん・紛失のリスクも低くなります。

そのため、この制度を利用して保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要です。

また、相続手続きでは、法務局で発行される「遺言書情報証明書」を利用して、不動産登記や金融機関の解約などを行うことができます。

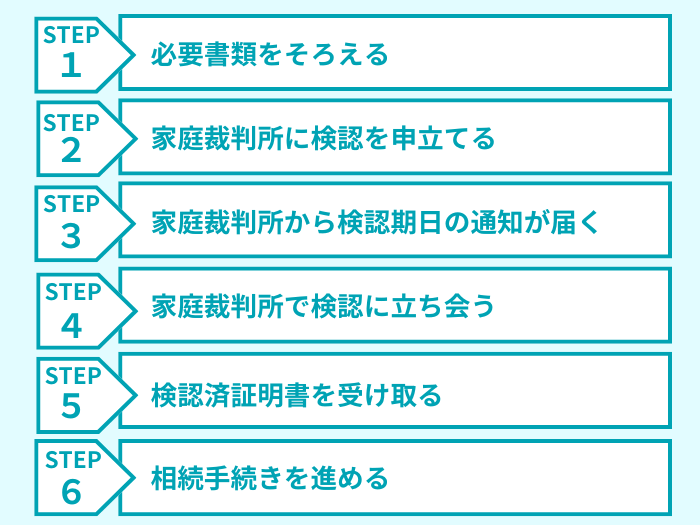

検認手続きの流れ

遺言書の検認申立てから完了は、以下の流れで進みます。

(1)必要書類をそろえる

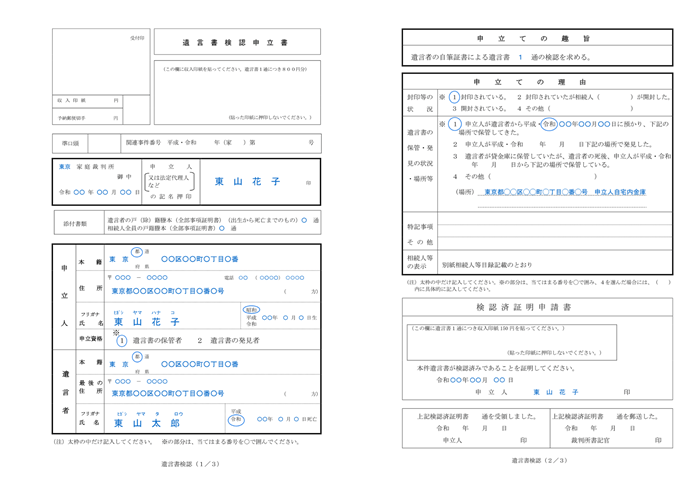

検認の申立てには、主に以下の書類が必要です。

- 遺言書の原本(封がある場合は開封しない)

- 遺言書の検認申立書(裁判所のホームページからダウンロード可能)

- 遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

- 相続人全員分の戸籍謄本

- 法定相続情報一覧図(作成していれば利用可能)

検認申立書への押印は認印でも問題ありません。

申立書の記入例

引用元 裁判所

戸籍収集が楽になる諸制度

従来、戸籍謄本の取り寄せには、本籍地の市区町村の窓口に請求し、本籍地が移動しているときは、それぞれの役所から戸籍を取り寄せなければなりませんでした。

しかし、2024年3月施行の「戸籍証明書等の広域交付制度」を使えば、全国各地の戸籍謄本も近所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

また、法務局で作成できる「法定相続情報一覧図」を作成しておけば、検認申立てのほか、登記や銀行手続きなどにも使い回しができ、戸籍謄本を何度も取り寄せる手間を省けます。

(2)家庭裁判所に検認を申立てる

検認の申立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

原則として家庭裁判所の窓口に持参して申立てますが、地域によっては郵送による申立ても可能です。

また、申立てには「収入印紙800円」と「郵便切手」が必要です。

必要な切手の金額や枚数は裁判所ごとに異なるため、事前に家庭裁判所のホームページで確認しておくとよいでしょう。

(3)家庭裁判所から検認期日の通知が届く

申立てが受理されると、家庭裁判所から検認期日の通知書が届きます。

検認期日は、遺言書の開封や確認を行うための日時を指定するもので、原則として相続人全員に通知されます。

また、通知書には期日・場所・必要な持ち物などが記載されています。

申立人は当日の出席が義務付けられているため、都合が合わない場合は、期日の変更が可能かを早めに家庭裁判所へ確認しましょう。

一方、申立人以外の相続人の出席は任意です。

ただし、家庭裁判所が遺言書の内容を個別に知らせることはないため、欠席した相続人が遺言の内容を知るのは、検認後に「検認調書」を取り寄せた時点となってしまいます。

(4)家庭裁判所で検認に立ち会う

当日は、裁判官の立ち会いのもとで遺言書の開封と内容の確認が行われます。

検認の手続きは、裁判官が遺言書の内容や状態を確認し、「検認調書」として記録します。

検認結果は、出席していないほかの相続人にも通知されます。

検認当日の持ち物は、以下のとおりです。

- 遺言書の原本(封印のまま)

- 家庭裁判所から届いた検認期日通知書

- 申立人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

- 認印(実印でなくてもよい)

- 150円分の収入印紙(1通につき:検認済証明書を当日申請する場合)

- 筆記用具(検認調書の確認や署名用)

(5)検認済証明書を受け取る

検認の手続きが完了すると、家庭裁判所で「検認済証明書」を発行してもらうことができます。

検認済証明書は、遺言書の写しに「検認済み」の認印を押したもので、相続登記や金融機関での手続きに必要となります。

そのため、複数枚をまとめて取得しておくことをおすすめします。

検認済証明書の取得には、1通につき150円分の収入印紙と、印鑑が必要です。

多くの家庭裁判所では、検認当日にそのまま申請できるため、あらかじめ収入印紙を用意しておくとよいでしょう。

(6)相続手続きを進める

検認が完了し、検認済証明書の交付を受けたあとは、遺言の内容に沿って財産の名義変更や遺言の執行を行います。

主な相続手続きは次の3つです。

- 不動産の相続登記(法務局)

- 遺言書に不動産の相続先が記載されている場合は、検認済証明書と遺言書を添付して法務局に登記申請を行います。

- 預貯金や証券の名義変更(金融機関)

- 金融機関で手続きを行う際は、遺言書に検認済証明書を添付するのが原則です。

提出書類のほか、相続人全員の戸籍や本人確認書類が必要になる場合があります。 - 相続税の申告・納付(税務署)

- 相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)から10カ月以内です。

検認の時期が遅れると申告の準備にも影響するため、登記や払戻しと並行して準備を進めましょう。

なお、不動産や資産評価を含めた相続税申告が必要な場合は、相続に強い税理士へ相談してサポートを受けると安心です。

いつまでに行う?検認にかかる費用と期間

遺言書の検認には明確な法定期限はありませんが、検認を受けないままでは相続登記や預貯金の払戻しができず、ほかの相続手続きに支障をきたすおそれがあります。

そのため、遺言書を見つけたらできるだけ早く申立てることが大切です。

相続放棄や相続税申告・納付など、期日が厳格に定められている手続きもあります。

これらの期限を踏まえると、検認は相続開始から1~2カ月以内に済ませたほうがよいでしょう。

検認にかかる費用の目安

検認手続きにかかる費用は、以下のとおりです。

| 項目 | 金額の目安 | 内容 |

|---|---|---|

| 収入印紙 | 800円 | 検認申立書に貼付 |

| 郵便切手 | 約1,000円〜2,000円 | 家庭裁判所から相続人への通知文書代(裁判所により金額が異なる) |

| 検認済証明書 | 1通150円 | 公検認終了後に発行される証明書 |

| 戸籍謄本・住民票 | 数百円〜数千円 | 申立書に添付する資料(戸籍の通数により変動) |

これらを合計すると、5,000~10,000円前後で収まるケースがほとんどです。

ただし、戸籍の転籍が多い場合や、相続人が全国に散らばっている場合は、戸籍の取得費用や郵送費が増えることもあります。

検認手続き完了までの期間

検認の申立てから完了までには、おおむね1~2カ月程度かかります。

戸籍謄本収集などの準備期間を含めると、遺言書発見から検認完了まで2~3カ月程度を要するでしょう。

- 書類準備:約1〜4週間(相続人の人数や状況による)

- 検認申立て〜期日通知:約2〜3週間

- 検認期日〜検認完了:1日

- 検認済証明書の受領:当日または数日後

検認を受けないとどうなる?

遺言書の検認を行わないと、下記のリスクや影響があります。

(1)相続手続きが進められない

検認を受けていない遺言書は、実務上、金融機関や法務局などで「効力の確認がされていない文書」と扱われます。

そのため、預貯金の払戻しや口座解約、相続登記などの手続きが進められません。

(2)相続人同士のトラブルに発展するおそれがある

検認をしないまま一部の相続人が遺言書を使用すると、他の相続人から「改ざんされたのではないか」「勝手に処理されたのではないか」と疑われ、相続人同士のトラブルや、再検認申立てに発展するケースも考えられます。

検認に関するよくある質問

ここからは、遺言書の検認に関する「よくある質問」にお答えします。

検認期日に申立人が欠席した場合、手続きはどうなる?

申立人は、検認期日に本人が出席するのが原則です。

特にペナルティはありませんが、遺言書を持参する申立人が欠席した場合は検認ができないため、一般的には家庭裁判所の判断により期日が延期されます。

ただし、申立人が弁護士に正式に代理権を委任している場合は、家庭裁判所の許可を得て、弁護士が代理人として出席できる場合があります。

やむを得ず欠席しなければならないときは、早めに家庭裁判所へ相談し、期日の変更や弁護士出席の可否を確認しておきましょう。

複数の遺言書が見つかった場合は、どうすればいい?

遺言書が複数見つかった場合は、作成日が最も新しい遺言書が、遺言者の最終意思として扱われます。

ただし、複数の遺言書の内容に矛盾点がある場合や、どの遺言書が撤回されたのかが不明な場合には、すべての遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の際に状況を説明する方法が確実です。

一部の遺言書だけを提出したり、他の遺言書を破棄・隠したりすると、他の相続人から疑念を持たれ、有効性をめぐるトラブルに発展するおそれがあります。

検認後に遺言書と異なる内容で遺産分割できる?

相続人全員が同意している場合は、遺言書の内容と異なる方法で財産を分けることも可能です。

その際は、協議の結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名し実印で押印します。

また、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意も必要です。

さらに、新たな遺産配分の内容が遺留分を侵害していないか、あるいは税務上のリスクがないかについて、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言書の検認は相続手続きの大切なステップ

遺言書の検認を怠ると、過料の対象となるだけでなく、金融機関や法務局での手続きが止まったり、相続人同士のトラブルを招いたりするおそれがあります。

遺言書を見つけたら、開封せずに家庭裁判所へ検認を申立てましょう。

また、相続財産の規模が大きい場合や、手続きが複雑になりそうな場合は、早めに相続に詳しい専門家へ相談すると安心です。

正しい手順を踏むことで、遺言者の意思を尊重し、円滑な相続を実現することができます。