目次

裁判には刑事裁判と民事裁判があります。

刑事裁判は懲役や禁固、罰金など加害者の刑事罰を決めるための裁判で、検察官が裁判所に起訴することによって行われます。

一方、民事裁判では、加害者が被害者に対して損害賠償としてお金をいくら支払わないといけないのかを決めるために行われます。

交通事故の被害者が起こすのは民事裁判です。

交通事故の民事裁判を起こした場合、和解や判決に至るまでの期間は概ね1年以上です。

高等裁判所の公表資料によると、令和4年に終局となった交通事故の民事裁判では平均審理期間が13.3ヶ月でした。

裁判は損害賠償請求にかかるものですが、和解に至るケースでも平均12.8ヶ月かかっており、判決が下される事案は平均17.1ヶ月を要しています。

審理期間は6ヶ月以上1年以内が全体の40.0%、1年超2年以内が33.3%を占めるため、交通事故の民事裁判は概ね1年以上かかるものとみるべきでしょう。

また、裁判は控訴審や上告審に移行するケースもあるので、全体の約9%は終局までに2年以上かかっています。

交通事故以外の民事裁判も平成22年以降から長期化の傾向にあり、当事者が期限までに必要書類を準備できないなど、原告や被告側にも原因があるようです。

第10回・裁判の迅速化に係る検証に関する報告書の資料2-2-1(裁判所):https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2023/10_houkoku_siryou_2.pdf

交通事故の民事裁判を起こす場合、印紙代などの費用がかかります。

具体的な内訳は以下を参考にしてください。

交通事故の民事裁判を起こすときは、訴額(加害者への請求額)に応じた申立て手数料がかかります。

たとえば、訴額が100万円のときは手数料が1万円、訴額が1,000万円の場合は5万円程度になるでしょう。

申立て手数料の支払いは収入印紙を使用します。

郵便局やコンビニエンスストアで購入し、訴状に貼付してください。

交通事故の民事裁判には郵便料がかかるので、現金または郵便切手を裁判所に納めます。

金額は地方裁判所ごとに異なりますが、5,000~6,000円程度になるでしょう。

郵便料は訴状などの送付費用に使われるので、原告や被告の人数が増えると追加の郵便料が発生します。

ちなみに、東京地方裁判所では人数が1人増えると2,178円が追加されます。

交通事故の民事裁判では、以下の費用が発生するケースもあります。

| 証人の費用 | 証人を呼んだときの日当や宿泊費 |

|---|---|

| 鑑定料 | 鑑定人に証拠鑑定などを依頼したときの費用 |

| 弁護士費用 | 弁護士の日当や交通費 |

証人を呼んだ場合、日当は1日あたり8,050円が上限になります。

弁護士の日当は1時間あたり1万円になるケースが多いでしょう。

交通事故の民事裁判には以下のメリットやデメリットがあります。

裁判を起こすときは、メリット・デメリットを十分に比較検討してください。

交通事故の裁判には以下のメリットがあるので、損害賠償金の増額などを期待できます。

交通事故裁判のメリット

裁判では客観的な証拠をもとに交通事故が審理されるため、正当な過失割合を算定してもらえます。

損害賠償金も裁判所の基準になるため、保険会社の提示額から2倍や3倍に増額される可能性があるでしょう。

また、示談交渉が難航すると、いつまで経っても示談金を受け取れませんが、裁判は判決が下されると終結するため、当事者の合意を必要としません。

裁判に勝訴した場合、示談では支払われることがない損害遅延金の請求が可能になり、裁判所が認めたときは弁護士費用の一部も支払われます。

交通事故の裁判には以下のデメリットもあるので、裁判を起こすべきかどうか慎重な判断が求められます。

交通事故裁判のデメリット

裁判は手続きが複雑になっており、訴状や証拠も提出するので、準備期間だけでも1ヶ月以上かかるケースがあります。

証拠がなければ自分の主張を立証できないため、有利な展開には持ち込めません。

また、判決までに1年以上かかるケースが多く、審理は平日のみ行われるので、仕事がある方は有給休暇を何度も取得する必要があるでしょう。

弁護士に依頼すると代理人になってもらえますが、弁護士費用もかかります。

裁判に敗訴すると損害賠償金を受け取れなくなり、裁判費用もすべて自己負担になります。

民事裁判は、した方がよいケースとしない方がよいケースがあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

弁護士に依頼したとしても、それなりに大変な手続きではありますが、それでも裁判した方が得になるのは、以下のような場合です。

交通事故を裁判以外で解決する場合、以下のような方法があります。

| 示談 | 当事者同士の話し合いによる解決 |

|---|---|

| 調停 | 裁判所を介した話し合いによる解決 |

| ADR | 専門家のあっせんによる解決 |

示談では交渉相手が加害者側の保険会社になるため、被害者の補償を重視してくれるわけではありません。

裁判所に調停を申し立てると、調停委員に交通事故の損害などを主張できますが、相手が納得しなければ不成立となります。

ADR(裁判外紛争解決手続)は担当する専門家は中立的な立場なので、納得できない結果になる可能性もあるでしょう。

示談・調停・ADRで交通事故を解決できないときは、裁判を起こした方がよいでしょう。

保険会社の示談案は、通常は任意保険の賠償基準によって計算されていますが、裁判で使われる賠償基準はそれよりも高額になります。

賠償額が大きければ大きいほど両者の開きが大きくなるので、弁護士費用を払ってでも裁判をするメリットがあります。

保険会社は限られた資料に基づいて示談金を算出することしかできません。

しかし、裁判をすれば、裁判上の手続によって受診した病院のカルテや警察・検察の捜査記録などを取り寄せることができます。

しっかりした証拠に基づいて審理してもらうことで、より有利な内容の判決が得られることもあります。

加害者が無保険の場合は、加害者本人と示談交渉をすることになりますが、理性を保った話し合いができなかったり、加害者が逃げて連絡がつかなかったりすることが多々あります。

このような場合は、裁判をした方が早く適正な解決をすることができます。

被害者の損害賠償請求権には時効があるため、以下の期間を経過すると賠償金を請求できなくなります。

| 物損事故 | 事故の翌日から3年(加害者不明の場合は20年) |

|---|---|

| 人身事故 | 事故の翌日から5年(加害者不明の場合は20年) |

交通事故の民事裁判を起こすと、和解成立や確定判決が下されるまでの間、時効の完成が猶予されます。

また、確定判決が出た場合は「時効の更新」となり、新たな時効期間でカウントが始まるので、時効の完成が迫っているときは、裁判を検討してみるべきでしょう。

なお、損害賠償請求権の時効は催告でも阻止できるので、加害者側に内容証明郵便を送付すると、時効の完成が6ヶ月間ほど猶予されます。

一方、裁判をするのはあまりおすすめできない場合というのもあります。

任意保険の賠償基準よりも裁判基準の方が高いことをさきほどご説明しましたが、賠償額が小さい場合は両者の開きもわずかなものになります。

弁護士費用を支払うと費用倒れになるケースもありますし、そうでなくても大変な裁判をするメリットが小さいケースもあります。

裁判で勝つためには主張した事実を証明することができる証拠が必要です。

特に物損事故では警察もごく簡単な捜査しかしないため、事故の状況や事故と損害との因果関係を証明する証拠が得られないことがよくあります。

加害者が無保険の場合は有無を言わさず裁判をして、判決が確定したら強制執行で賠償金を回収することができます。

しかし、加害者に支払い能力がない場合は判決書もただの紙切れになってしまいます。

提訴前に加害者の財産を調査できる手続きもありますが、弁護士に依頼しないとなかなか難しいでしょう。

交通事故の被害者が起こすのは民事裁判の方ですが、実際にどのような流れなのかをご説明します。

民事裁判を起こすには、まず訴状を裁判所に提出します。

訴える人が原告、訴えられる人が被告となります。

訴状の提出先は、損害賠償を求める裁判では通常は原告の住所地を管轄する裁判所になります。

支払いを求める金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。

訴状には交通事故の内容を正確に書き、その事故によってどんな被害を受けたのか、どういう名目でいくらの賠償を求めるのかを書きます。

また、書いた内容を証明するための証拠も添付します。

この段階で提出する証拠のほとんどは書類ですが、コピーを提出して原本は後の裁判期日に持参するのが一般的です。

訴状を提出する際には、請求額に応じた収入印紙を貼り、裁判所の指示によって郵便切手を予納することになります。

印紙代と切手代は、提訴の段階では原告が負担しなければならないのが原則ですが、最終的に勝訴すれば被告の負担となります。

訴状を提出すると1~2か月後に「第1回口頭弁論期日」という裁判が開かれます。

第1回口頭弁論期日には原告が出頭する必要がありますが、弁護士に依頼した場合は弁護士が代理人として出頭するので、本人が出頭する必要はありません。

一方、被告は本人も弁護士も出頭しないことが多々あります。

被告側から答弁書があらかじめ提出されていれば、その答弁書に書いてあるとおりのことが第1回口頭弁論期日に被告から述べられたものとして裁判が続けられます。

もし被告側が答弁書を提出しないまま第1回口頭弁論期日に出頭しないと、原告が訴状に書いたとおりの内容が判決としてその場で言い渡されます。

この判決のことを欠席判決といいます。

しかし、提訴前まで加害者側の保険会社と示談交渉をしていた場合は、訴状が加害者に届いた時点で保険会社から依頼を受けた弁護士が加害者側につきますので、欠席判決となることはまずありません。

第1回口頭弁論期日では、原告と被告それぞれから提出された訴状や答弁書、証拠の内容を確認します。

そして、次回の裁判期日までにどちらがどのような主張と証拠を準備するのかを協議して、次回期日の日程が決められます。

次回期日は、だいたい第1回口頭弁論期日の1か月後に定められ、以降は同様に月1回くらいのペースで裁判(口頭弁論期日または弁論準備手続期日)が開かれます。

原告と被告が交互に、主張の補充や反論を書いた書面とその内容を証明するための証拠を提出する形で裁判が進んでいくのが通常です。

ここまでの裁判期日には、弁護士に依頼している場合は本人が出頭する必要はありません。

裁判官は原告と被告それぞれから提出された書面を見て争点を整理し、お互いの主張がそれまでに提出された証拠によってどの程度証明できているのか心証を形成していきます。

原告と被告の双方から主張と証拠が出尽くした時点で、和解協議が行われるケースが多くあります。

全てのケースで和解協議が行われるわけではありませんが、民事裁判では双方が合意すれば和解によって裁判を終わりにすることができます。

早期に争いがおさまれば原告と被告の双方にとってメリットになることも多いので、この段階で和解協議が行われるケースが多いのです。

和解協議の形式については決まりがありません。

原告か被告のどちらかから和解案を提案することもありますが、多くの場合は裁判所から和解案が提示されます。

原告と被告はその和解案を持ち帰ってそれぞれ検討し、そのままでは和解に応じられないという場合は、次回の裁判期日までに意見を準備するという形で進行するのが一般的です。

問題は、この段階で裁判所から提示される和解案の内容で、和解に応じるのが得なのか損なのかをどうやって見極めるかということです。

判断の決め手は、さらに裁判を進めて判決に至った場合と比べて賠償額が大きいか小さいかという点にあります。

ただ、裁判を続ける場合はこの後に尋問があります。

被害者(原告)本人も裁判所で尋問を受けることになります。

弁護士に依頼している場合は、尋問の内容は弁護士に任せておけばいいのですが、それでも精神的負担はかなりのものがあります。

弁護士との打ち合わせや尋問期日への出頭のために、仕事を休まなければならない場合もあるでしょう。

賠償額の問題と、精神的負担や時間的な負担との兼ね合いで和解案に応じるかどうかを検討することになりますが、経験豊富な弁護士に見通しを聞かないと判断は難しいのが実情です。

和解に応じた場合、これで裁判は終わりになります。

和解成立からだいたい1~2週間後に保険会社から和解金が振り込まれます。

弁護士に依頼している場合は弁護士の口座に振り込まれ、弁護士費用や実費を精算した残りを弁護士から振り込まれるのが通常です。

いったん和解すると同じ問題を蒸し返すことは原則としてできませんので、慎重に判断する必要があります。

和解協議が決裂したら、改めて裁判が進みます。

このときまでにお互いの主張は出尽くしていますし、証拠書類や証拠物も出尽くしているはずです。

残るは証拠としての「人」で、それを調べるのが尋問です。

尋問には、交通事故の当事者以外の第三者である証人の尋問と、加害者(被告)・被害者(原告)の本人尋問があります。

よくある役割やできることについては、以下のとおりです。

| 証人 | 対象者・できること |

|---|---|

| 第三者証人 | ・交通事故が起こったときに車に同乗していた人 ・事故を目撃した人、被害者の家族や職場の同僚など |

| 同乗者 | ・交通事故を一緒に経験している人 ・過失割合を争っているケースなどで事故の態様を証言可能 |

| 被害者の家族 | ・事故後の被害者の生活状況を証言することにより、後遺障害の程度などを証明可能 (一緒に生活をしている家族に限る) |

| 被害者の職場の同僚 | ・事故後の被害者の出勤状況や職場での状況を証言することにより、休業損害・後遺障害の程度などを証明可能 |

被害者(原告)の家族や同僚というのは、被害者寄りの証言をしてしまいがちです。

場合によっては信憑性が低いとして証明力が弱いと評価される恐れもあります。

被害者(原告)と生活上のつながりがない第三者の証言であれば証明力は強いのですが、尋問する前に打ち合わせができない場合も多く、尋問の難易度が高くなります。

原告が申請した証人については、まず原告が主尋問を行い、次に被告が反対尋問を行います。

必要に応じて原告が再主尋問を行った後、裁判官からも補充尋問が行われます。

被告が申請した証人については、主尋問と反対尋問の順序が逆になります。

原告本人尋問は、まず代理人の弁護士が原告本人に主尋問を行い、次に被告または被告の代理人弁護士が反対尋問を行います。

必要に応じて原告の代理人弁護士が再主尋問を行った後、裁判官からも補充尋問が行われます。

被告本人尋問も同様に代理人弁護士からの主尋問、原告又は原告の代理人弁護士からの反対尋問、再主尋問、裁判官からの補充尋問という順序で行われます。

弁護士に依頼していない場合は、主尋問は裁判官から行われます。

尋問は一問一答式の問答です。

ひとつの事実について質問がなされ、その問いに対して答えるという形で進んでいきます。

くどくどと話すのではなく、問いに対してできるだけ完結に答えるように求められます。

主尋問はそれまでの裁判で主張してきた事実をなぞるような内容になります。

事前に打ち合わせもできますし、それほど難しいものではありません。

難しいのは反対尋問です。

相手側の証人や本人の供述でこちらの主張と違う部分を突き崩すために行うのが反対尋問です。

しかし「それは違うでしょう」と質問したところで「はい、違います」という答えが返ってくることはまずありません。

相手側の証人や本人の供述内容とは矛盾する事実を突きつけることによって、その供述は信用できないという流れに持っていく必要があります。

ここが裁判で最も難しいところで、勝負どころでもあります。

尋問が終わった段階で、再度の和解協議が行われることもあります。

この段階では裁判官の心証はほぼ固まっています。

弁護士としても勝つか負けるかの見通しはだいたいついていますが、結論は判決が言い渡されるまでわかりません。

この段階で和解に応じるかどうかは、判決に至った場合と比べて賠償額が大きいかどうかという点をさらに慎重に検討して判断することになります。

判決では勝てそうだけれど負ける可能性もあるからリスク回避のために和解に応じた方がいいという場合もありますし、負けそうだから判決よりも有利な内容で和解に応じた方がいいという場合もあります。

このあたりの判断も、できれば経験豊富な弁護士に見通しを聞いたうえで検討することが望ましいでしょう。

和解が決裂したら、判決言い渡し期日が指定されます。

判決言い渡し期日には裁判官が法定で判決を言い渡すのですが、原告も被告も出頭する必要はありません。

通常は誰も出頭しません。

判決言い渡し期日の数日後に判決書が郵便で届くのが一般的で、弁護士に依頼している場合は弁護士の事務所に届くので、弁護士からの連絡で判決内容を知ることになります。

早く知りたい場合は、裁判所に電話すれば教えてもらえます。

判決の内容を見て、そのまま確定させるか不服申立てをするかを検討します。

検討期間は判決書の送達を受けてから2週間です。

弁護士が判決書の送達を受けた場合は、そのときから2週間ですので注意が必要です。

判決内容に不服がなく、早く賠償金を支払ってもらいたい場合は、相手方に連絡して「こちらは控訴しませんが、そちらはどうですか?」と尋ねても構いません。

しかし、相手方にも同様に2週間の検討期間があるので、いずれにせよ相手方の対応を待つことになります。

判決内容に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。

第一審の判決に対する不服申立てを控訴、第二審の判決に対する不服申立てを上告といいます。

第一審を簡易裁判所で行った場合は、第二審(控訴審)は地方裁判所、第三審(上告審)は高等裁判所で行われます。

上告できるのは憲法違反、法令違反、判例違反、重大な事実誤認などの場合に限られています。

単なる事実誤認では認められませんので、注意が必要です。

実際に99%以上の上告案件が棄却されているので、「不服があっても三回争える」と考えるのは危険です。

実体の審理が行われるのは実質的には第二審までと考えておくべきです。

第二審でも、第一審のように本格的な審理が行われることは稀です。

大半のケースでは第1回口頭弁論で終結し、後は和解協議か判決言い渡しになります。

第1回で弁論終結するとほとんどの場合、続けて裁判所から和解協議をする気があるかどうかを打診してきます。

この段階の和解協議によって、第一審の判決よりも有利な内容で和解できることも多々あります。

第一審で敗訴し、第二審で逆転勝訴できる自信がなくても、この和解に期待して控訴するのは弁護士がよく使う戦術でもあります。

なお、控訴する場合は、判決書の送達を受けてから2週間以内に判決を言い渡した裁判所(第一審を行った裁判所)に控訴状を提出します。

あとは第一審の裁判所が第二審の裁判所に記録を引き継ぐので、第二審の裁判所からの連絡を待つことになります。

交通事故裁判を起こす機会は滅多にないので、さまざまな疑問が生じるでしょう。

裁判を検討中の方は以下のよくある質問を参考にしてください。

裁判所が認めた場合に限り、弁護士費用を加害者側に請求できます。

ただし、請求可能な弁護士費用は損害額の1割程度になっており、裁判に勝訴しなければ請求できません。

敗訴したときは、加害者の裁判費用も原告側(被害者)の負担になり、示談で解決した場合は弁護士費用を請求できないので注意してください。

また、弁護士費用を加害者に請求したいときは、訴状に損害額などを明記しておく必要があります。

交通事故の被害者にも関わらず、加害者側から訴えられるケースがあります。

通常は損害賠償請求する被害者が原告となり、請求される加害者を被告として裁判を起こしますが、以下のような状況では加害者が被害者を訴える場合があります。

加害者側が起こす裁判を債務不存在確認訴訟といい、原告側が「損害賠償請求に根拠なし」と判断した場合、賠償金の支払い義務がないことを主張するでしょう。

被害者が訴えられたときは反訴もできますが、自分の主張に正当性があることを証明しなければなりません。

債務不存在確認訴訟を起こされたときは、まず弁護士に相談しておきましょう

少額訴訟とは、60万円以下の訴額を争う裁判です。

一般的な民事裁判とは異なり、少額訴訟には以下のような特徴があります。

少額訴訟は短期間で判決が出るため、交通事故を早く解決したいときは有効な手段です。

ただし、少額訴訟を起こしても、以下のような状況では通常の民事裁判に移行させられる可能性があります。

訴額が60万円以下であっても、自動的に少額訴訟になるわけではないので注意してください。

少額訴訟も証拠主義で審理されるため、敗訴のリスクを回避したいときは弁護士のサポートが必要になるでしょう。

交通事故裁判を起こすかどうか、判断に迷ったときは弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談すると、勝訴や敗訴の見込みを推測してくれるので、裁判を起こす必要があるかどうか判断できます。

また、示談交渉の段階では1年分の治療費が約束されていたところ、裁判になると、保険会社が「半年分が妥当」などと主張する場合があるので要注意です。

このようなケースでは、1年分の治療費や、治療期間の妥当性を自分で証明しなければなりませんが、証拠がなければ敗訴になるでしょう。

裁判にはリスクが伴うので、自分の主張を立証できるかどうか、勝訴に持ち込めるかどうか判断したいときは、まず弁護士に相談してください。

交通事故に遭って裁判をするかどうかは、お金の問題だけでなくいろいろな要素との兼ね合いで考える必要があります。

弁護士なら、これまでの交通事故の裁判例や慰謝料の相場を熟知しているため、裁判をするべきか、和解を受け入れるべきかなどについて、適切に判断することが可能です。

また、交通事故の民事裁判は、書面を作成するだけでも手間がかかり専門知識が必要とされる場面が多いため、すべて自分で対応するのは難しいです。

弁護士に依頼すれば、書類の作成を代行してもらえるだけでなく、口頭弁論でも依頼者の代わりに出席してもらえます。

裁判になると相手の保険会社も専門の弁護士を立ててくることが多いため、裁判を起こして勝つためには、弁護士に依頼する方がよいでしょう。

各所で無料の法律相談も開催されているので、一度利用してみるのがおすすめです。

交通事故の被害者になってしまった場合の注意点はこちらの記事をご参照ください。

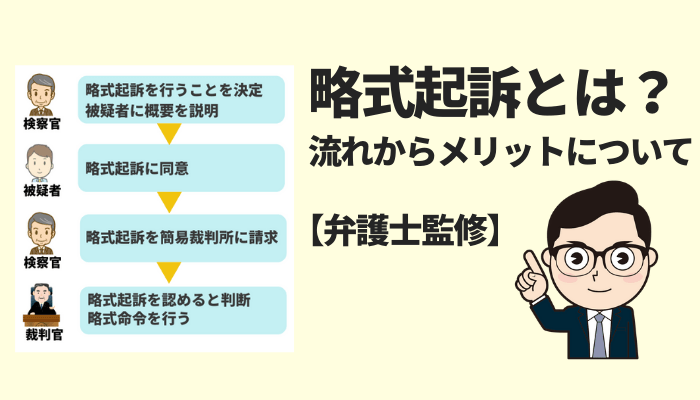

示談・和解・裁判略式起訴とは?流れからメリットについて【弁護士監修】

示談・和解・裁判略式起訴とは?流れからメリットについて【弁護士監修】  示談・和解・裁判【簡単】示談書の書き方とは?記載項目や記載例をわかりやすく解説

示談・和解・裁判【簡単】示談書の書き方とは?記載項目や記載例をわかりやすく解説  示談・和解・裁判交通事故の示談交渉は弁護士に依頼すべき?自分でやる基準・進まない時の対処と費用相場

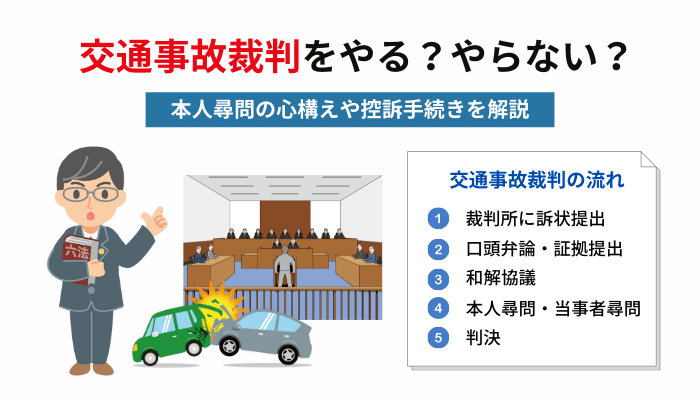

示談・和解・裁判交通事故の示談交渉は弁護士に依頼すべき?自分でやる基準・進まない時の対処と費用相場  示談・和解・裁判交通事故裁判をやる?やらない?本人尋問の心構えや控訴手続きを解説

示談・和解・裁判交通事故裁判をやる?やらない?本人尋問の心構えや控訴手続きを解説  示談・和解・裁判交通事故裁判の流れやかかる期間・費用は?弁護士が詳しく解説!

示談・和解・裁判交通事故裁判の流れやかかる期間・費用は?弁護士が詳しく解説!  示談・和解・裁判示談交渉がこじれて「裁判」になった場合の流れ

示談・和解・裁判示談交渉がこじれて「裁判」になった場合の流れ  示談・和解・裁判示談交渉の弁護士費用 入っていると安心!「弁護士費用特約」

示談・和解・裁判示談交渉の弁護士費用 入っていると安心!「弁護士費用特約」  示談・和解・裁判交通事故で示談しないとどんなリスクが?加害者側・被害者側それぞれの視点から解説

示談・和解・裁判交通事故で示談しないとどんなリスクが?加害者側・被害者側それぞれの視点から解説  示談・和解・裁判知らないと損!交通事故の示談の流れと注意点についてくわしく解説

示談・和解・裁判知らないと損!交通事故の示談の流れと注意点についてくわしく解説