この記事でわかること

- 法定相続情報証明制度の内容と導入の目的

- 法定相続情報証明制度を利用するメリットとデメリット

- 法定相続情報一覧図を取得するための必要書類

法定相続情報証明制度とは、一定の手続きを経ることで「法定相続情報一覧図」という相続関係が見やすい表を、法務局が公的な書類として発行してくれる制度です。

法定相続情報一覧図さえ用意すれば、相続税の申告、預貯金の払戻しや名義変更、不動産の相続登記などの際に役所や金融機関の手続き(提出書類等)が格段に進めやすくなります。

本記事では、法定相続情報証明制度の制度内容やメリット、デメリットをはじめ、申出手順と必要書類を解説します。

目次

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、「誰が相続人か」が分かるよう、被相続人と相続人の関係を一覧にした証明書です。

法務局が発行する公的な書類であり、相続手続きにおける戸籍謄本の代わりとして利用できます。

2017年に、相続手続きの負担軽減や相続登記の促進のため、法定相続情報一覧図を認証・交付する「法定相続情報証明制度」が施行されました。

この制度を利用すると、相続人があらかじめ法務局へ必要書類を提出することで、戸籍謄本の束の代わりとなる法定相続情報一覧図を交付してもらえます。

従来の相続手続きでは、戸籍謄本の束を法務局や銀行など、複数の機関に提出しなければならず時間がかかっていました。

また、相続登記の遅れは土地や建物が未登記のまま放置される「空き家問題」の一因につながります。管理不全の土地や建物は、災害時の復旧の妨げや建物倒壊の危険性が高まるなどの恐れがあり、問題となっています。

法定相続情報一覧図は、相続手続きを簡素化し、スムーズに財産移転ができるよう導入された取り組みの1つです。

「相続関係説明図」や「法定相続人情報」との違い

法定相続情報一覧図と似ている名称の書類に、「相続関係説明図」や「法定相続人情報」があります。

しかし、この3つの書類には明確な違いがあります。

(1)法定相続情報一覧図と相続関係説明図

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は「法的効力が全く違う」書類です。

法定相続情報一覧図は法務局が認証した公的書類ですが、相続関係説明図はあくまでも相続人が任意で作成した図です。

どちらも、主に家系図のような形式で作成され、被相続人と法定相続人の関係を示したものですが、「正式な証明書」と「任意の説明資料」という違いがあります。

(2)法定相続情報一覧図と法定相続人情報

法定相続情報一覧図と法定相続人情報は「中身の性質そのものが違う」書類です。

法定相続人情報は、「法務局が調べた相続関係の図」です。

法務局では、相続登記がされていない土地を整理するため、法定相続人を調べます。調査の結果、明らかとなった相続関係を一覧化した図が法定相続人情報です。

なお、調査で判明した法定相続人には「長期間相続登記がされていない」旨の通知を送り、登記を促します。

同じ法務局が認証する書類でも、法定相続人情報は「長期相続登記等未了土地解消作業」の一環で作成されます。

なお、法定相続人情報も、相続登記で利用することができます。ただし、法定相続情報一覧図と異なり、銀行手続きなど他の相続手続きでは利用できません。

法定相続情報一覧図を取得できる人

法定相続情報一覧図は、必要な手続きを終えたのち、法務局に申し出ることでその写しを取得できます。ただし、申し出ができる人(申出人)は限られています。

| 取得できる人 | 備考 |

|---|---|

| 法定相続人 | ・民法上、相続の権利を有する人のほか、代襲相続人も含む。 (例:被相続人の子、配偶者、直系尊属、兄弟姉妹など) ※相続放棄した人や、相続廃除・欠格者は不可。 |

| 法定相続人の「代理人」 | ・法定相続人からの委任状を持つ人。 (例:弁護士、司法書士など) ・相続権のない親族も、代理人になれる。 (例:おじ・おば・いとこなど) |

| 法定相続人の「法定代理人」や「特別代理人」 | ・未成年者の場合は、親権者が法定代理人となる。 ・成年被後見人の場合は、成年後見人が法定代理人となる。 |

注意被相続人または相続人のいずれかが日本国籍を有していない場合

被相続人や法定相続人のいずれかが、日本国籍を有していない場合は、そもそも法定相続情報証明制度は利用できません。

法定相続情報一覧図の作成には、亡くなった人(被相続人)と法定相続人全員の「戸籍謄本」が必要です。しかし、外国籍の人に戸籍は作られません。

また、結婚をしても、それだけで外国籍の人が日本国籍を取得することはありません。戸籍の編製には日本への帰化手続きを行う必要があります。

日本国籍を取得すると戸籍が作られますので、法定相続情報一覧図も作成できるようになります。

法定相続情報一覧図を取得するメリット

法定相続情報一覧図の写しを取得する主なメリットは、以下のとおりです。

- 相続手続きの効率化につながる

- 相続手続き全体の期間を短縮できる

- 証明書の発行手数料がかからない

- 代理人が申請できる

- 法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は再発行もできる

通常の相続手続きでは「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)」と、「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要です。

戸籍謄本は、相続手続きごとに提出する必要があります。前回の相続手続きで返却された戸籍謄本を、次の手続きで利用することもできますが、時間がかかる手続きの場合、戸籍謄本の有効期限が切れてしまう可能性もあります。

必要部数の戸籍謄本を揃えてもよいのですが、必要部数が多くなるほどトータルの手数料は高くなります。また、紛失した場合は戸籍謄本を取り直さないといけません。

一方、法定相続情報一覧図の写しを使えば、基本的にはA4サイズ1枚の書類で相続手続きを進めることができます。

どのような相続手続きで、法定相続情報一覧図は利用できる?

例外はありますが、主に以下の相続手続きで、法定相続情報一覧図の写しを利用できます。

- 不動産の相続登記

- 銀行預金や有価証券の名義変更、口座の解約や払い戻し

- 相続税の申告

- 遺族年金や未支給年金の請求

- 自動車や船舶の名義変更

法定相続情報一覧図の保管期間中は、複数枚の写しを何度でも無料で取得できるため、費用をかけずに複数の相続手続きを同時に進めることができます。

相続税申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

関係者全員分の戸籍謄本を複数枚取得する必要がなくなり、相続手続きの期間を大幅に短縮できる点が、この制度の大きなメリットでしょう。

戸籍法改正後も法定相続情報一覧図は有用?

2024年3月1日より、被相続人の本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を請求できる「広域交付制度」がスタートし、複数の自治体にある戸籍謄本も、1箇所の市区町村窓口でまとめて請求できるようになりました。

戸籍謄本が簡単に集められるようになったなら、わざわざ法定相続情報一覧図を使わなくてもよいのでは、と思う人もいることでしょう。

確かに収集の負担は減りました。しかし、戸籍謄本を使う相続手続きでは、従来どおり窓口ごとに戸籍謄本を提出する必要があります。

また、広域交付制度では委任状があっても代理人が戸籍謄本を請求することはできません。

被相続人の財産は多岐にわたることが多いため、相続手続きを複数行う人は、法定相続情報一覧図の写しを利用したほうがスムーズに進む場合があります。

法定相続情報一覧図を取得するデメリット

法定相続情報一覧図は便利ですが、万能ではありません。

本当に必要かを確認したうえで、作成・取得しましょう。

- 法定相続情報一覧図を作成しなければならない

- 法定相続情報一覧図の写しが使えない金融機関もある

- 相続人に変更があった場合は再作成が必要

- 取得までに手間と時間がかかる

- 再発行は原則申出人のみ

法定相続情報一覧図は、自分で作成する必要があります。戸籍謄本を提出すれば、法務局が作成してくれるわけではありません。

法務局は、戸籍謄本と一覧図を照合し、問題がないかチェックします。内容に誤りがなければ認証し、法務局が認証した認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付しますが、誤りがあれば訂正や再作成を求められることがあります。

また、一部の金融機関や証券会社では、独自ルールにより法定相続情報一覧図の写しを使えないことがあります。その場合は、戸籍謄本の提出が必要です。

さらに、相続関係が変わると、再度新しい法定相続情報一覧図の作成~認証が必要になります。

法定相続情報一覧図には、相続放棄や相続欠格の情報は記載されません。そのため、相続手続きによっては、相続放棄や欠格、代襲相続人などの情報を別途証明する書類が必要になる場合があります。

ほかにも、交付には申し出後、数日から2週間程度の時間がかかる場合がある点や、申出人以外の相続人や関係者は、委任状なしでは再交付を受けられない点もデメリットです。

法定相続情報一覧図を取得するまでの手続き

法定相続情報一覧図の写しの取得には、「必要書類を揃える」「一覧図を作成する」「申出書を提出する」といった手続きが必要です。

ここからは、法定相続情報一覧図の写しを取得するまでの、具体的な流れを紹介します。

戸籍謄本一式を準備する

まずは、市町村役場で以下の書類を揃えます。

必要な書類

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍や改正原戸籍も含む):1通450円

- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:1通300円程度

- 相続人全員の戸籍謄本または抄本:1通450円

- 相続人全員の住民票または戸籍の附票:1通300円程度

除籍全部事項証明書(除籍謄本)と改製原戸籍謄本は、どちらも1通750円の手数料がかかります。

また、戸籍謄本の取得には本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)や印鑑(認印も可)も必要なので、忘れずに持参してください。

戸籍謄本は、郵送でも請求・受け取りが可能です。発行手数料は窓口扱いと同じですが、支払いには定額小為替を使います。

郵送で請求する際は、本人確認書類・返信用封筒や郵便切手も同封しましょう。

なお、返信先は住民登録している住所に限られるため、勤め先などは指定できません。

法定相続情報一覧図を作成する

戸籍謄本が揃ったら、法定相続情報一覧図の作成に入ります。

法定相続情報一覧図の作成には、法務局のホームページにある「法定相続情報一覧図のひな形」を利用すると便利です。

一覧図は、手書き・パソコン入力のどちらで作成しても構いません。作成後は、以下のいずれかの管轄法務局(登記所)に提出します。

- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)

- 被相続人の死亡時の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人名義の不動産の住所地

法定相続情報一覧図の具体的な書き方は、後述「法定相続情報一覧図の書き方」をご確認ください。

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に記入する

続いて「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に、被相続人や申出人などの必要事項を記入します。

この申出書も、法務局のホームページからダウンロードできます。

法務局へ戸籍謄本一式、一覧図および申出書を提出する

法務局に「戸籍謄本」「法定相続情報一覧図」「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を提出し、法定相続情報一覧図の写しの取得を申し出ます。

法務局窓口のほか、郵送でも申し出や写しの受け取りが可能です。郵送での受け取りを希望する場合は、申出書にその旨を記入し、返信用の封筒および郵便切手を同封します。

代理人が、法定相続情報一覧図の写しの取得を申し出る場合は、委任状と代理人の身分証明書が必要です。

法定相続情報一覧図を取得する

法務局は、戸籍謄本をもとに相続関係を確認したうえで、「法定相続情報一覧図の写し」を交付します。

窓口で写しの受け取りをする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に記載した住所および氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参しましょう。

手続きは以上ですが、相続関係が複雑な場合は、戸籍謄本の収集の段階から作業が大変な場合もあります。

戸籍謄本は、司法書士や行政書士、税理士などが代わりに集めることも可能です。もちろん法定相続情報一覧図の作成もできますので、手続きが大変な場合は相続に強い専門家へのご相談をおすすめします。

法定相続情報一覧図の書き方

ここからは、法定相続情報一覧図の具体的な書き方を紹介します。

法定相続情報一覧図に記載する内容

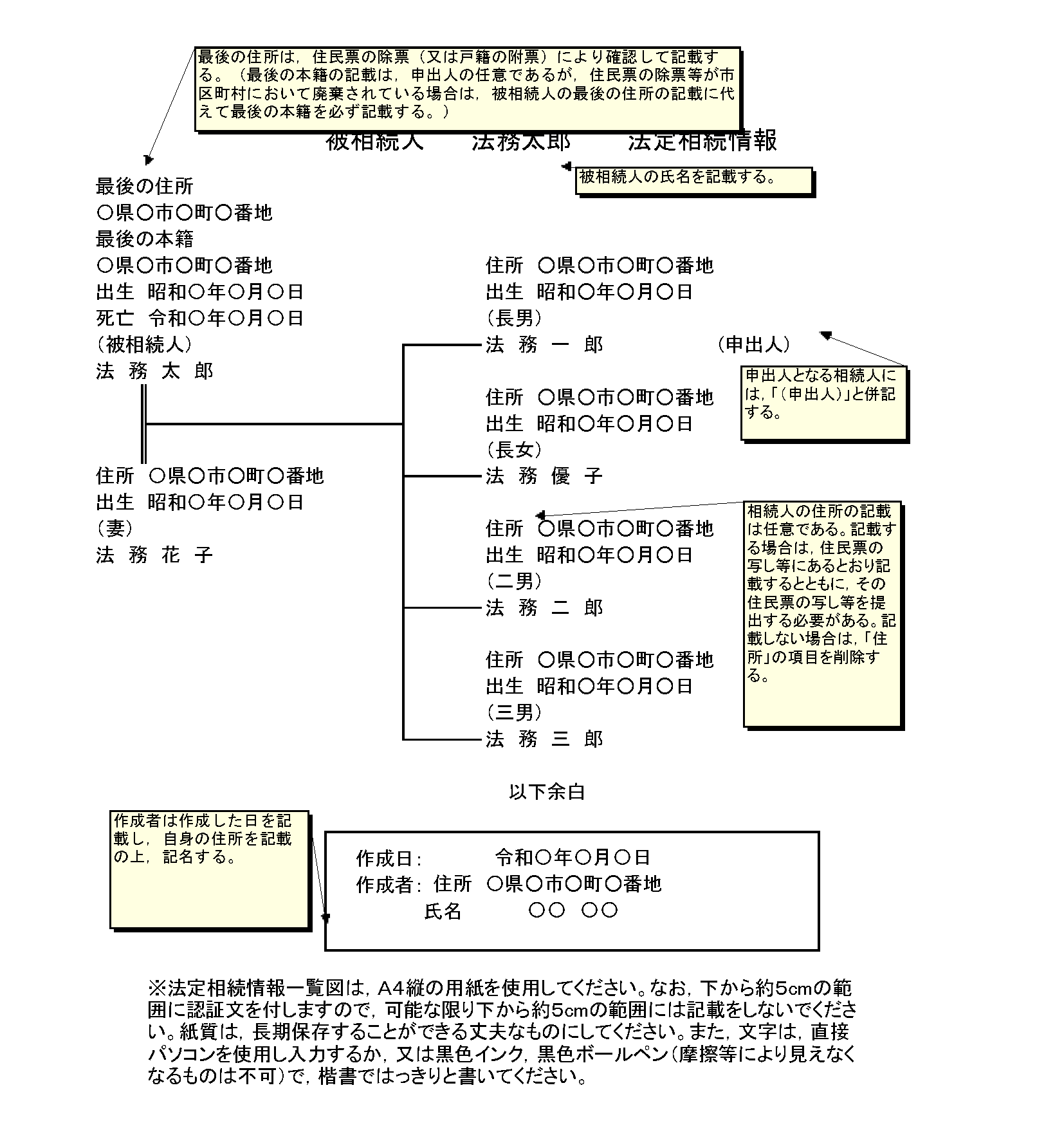

法定相続一覧図は、以下のようなイメージで作成します。

名簿のような「列挙形式」で作成しても構いませんが、この記事では一般的な書き方である「家系図形式」で説明します。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

引用元 法務局

このほかにも、法務局のホームページには、「代襲相続が発生している場合」「前妻・前夫との間に認知した子どもがいる場合」など、相続人の状況に応じた様式が用意されています。

記載事項およびポイントは、以下のとおりです。

| 記載事項 | 備考 |

|---|---|

| 氏名 | 略字は使用しない。 氏名の横に「被相続人」と書く。 |

| 出生 | 生年月日を記入する。 |

| 死亡 | 戸籍謄本や死亡届に記載された、正確な死亡年月日を記入する。 |

| 最後の住所 | 住民票の除票または戸籍の附票と同じ内容を記載する。 |

| 最後の本籍 | 通常は任意。 住民票の除票等が市区町村で廃棄されている場合は、住所の代わりに必ず記載する。 |

| 記載事項 | 備考 |

|---|---|

| 氏名 | 略字は使用しない。 申出人の場合、氏名の横に「申出人」と書く。 |

| 出生 | 生年月日を記入する。 |

| 被相続人との続柄 | 「妻」「長男」「長女」と記載するのが望ましい。 ※「配偶者」「子」だと相続税の申告などの手続きでは使用できない。 ※非嫡出子の場合は、原則として「男」「女」と性別のみを書く。「嫡出子」「非嫡出子」の併記は可能。 |

| 住所 | 記載は任意。記載するならまた住民票のとおりに書き、住民票の写しも添付する。 住所が長い場合は文字サイズや様式を調整して2段書きにしてもよい。 |

被相続人と相続人は、それぞれの関係がわかるように線で結びます。関係者の線の結び方に特に厳密な決まりはありませんが、分かりやすくするために配偶者は二重線で結び、親子間は一重線で結ぶとよいでしょう。

末尾に「作成日」と「作成者の住所・氏名」を記載のうえ、記名(署名)すれば完成です。

法定相続情報一覧図を自分で作成するときのポイント

法定相続情報一覧図を自分で作成するときは、以下の点も考慮しましょう。

(1)A4縦のサイズに収める

法定相続情報一覧図は、A4縦書き・1枚で作成するのが一般的です。

1枚で書き切れない場合は、ページ上部に「1/2」「2/2」と書き、複数枚であることを明示します。

(2)用紙の「下部5cm」は空ける

法定相続情報一覧図の下部には認証文が入るため、用紙の下から5cmの余白には何も記入しないようにしてください。

上部や左右の余白は適宜調整して構いません。

(3)手書き・パソコン入力、どちらで作成してもよい

手書きでも構いませんが、鉛筆書きは不可です。黒色インク、黒色ボールペンで作成しましょう。

(4)相続人全員の住所は記載しておくと便利

相続人の住所記載は任意ですが、全員分の記載をしておくと、相続登記や遺言書検認請求などで、住民票の写しの提出が不要になることがあります。

住所は、添付する住民票などの資料の記載どおりに記載しましょう。番地の省略なども書き直しの対象です。

(5)誤って書いたら作成し直す

法定相続情報一覧図を書き損じた場合は、修正テープなどで修正しても構いません。しかし、原則としては再作成をおすすめします。

法定相続情報一覧図は、専門家に作成してもらうこともできる

法定相続情報一覧図の写しを利用すると、相続手続きをスムーズに進められます。一方、法定相続情報一覧図は、作成自体の手間がかかるというデメリットもあります。

特に古い戸籍は、読み解きが難しいものもありそれだけでも手間がかかるでしょう。

相続手続きを少しでも楽にしたい場合は、一度、士業の専門家に相談してみましょう。

ベンチャーサポートグループには、税理士や司法書士、行政書士などの相続に強い専門家が揃っており、ワンストップでのサポートが可能です。

親身で分かりやすい説明を心がけていますので、ぜひお気軽にご相談ください。