この記事でわかること

- 財産目録とは

- 財産目録を作成する目的、メリット

- 財産目録を作成する流れ、書き方

- 財産目録を作成するときの注意点

相続が発生したときには、被相続人(亡くなった人)の保有する財産を正確に把握する必要があります。

被相続人の保有する財産がまとめられた財産目録は、遺産分割協議や相続税の申告などをスムーズに進める上で役立ちます。

この記事では、財産目録を作成する目的やメリット、記載内容をわかりやすく解説します。

目次

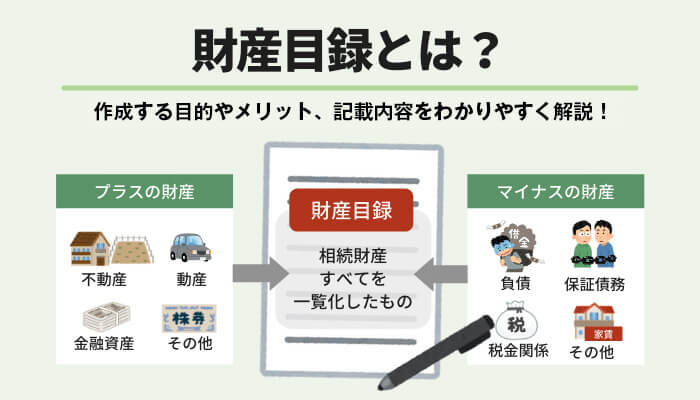

財産目録とは?

財産目録とは、一定の時点において保有するすべての財産の内容を一覧にまとめたものです。

預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も財産目録に記載します。

財産目録を作成する目的

財産目録は、さまざまな場面で用いられますが、財産目録を作成する目的として主に3つあります。

- 遺産分割協議をスムーズに進める

- 遺産の作成に活用する

- 相続税の申告に活用する

遺産分割協議をスムーズに進める

財産目録を作成しておくと、遺された家族が遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

たとえ家族であっても、被相続人の保有する財産をすべて把握することは困難です。

被相続人が亡くなったとき、遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産を分けますが、遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、誰がどの遺産を引き継ぐかを決めます。そのため、被相続人が保有する財産がわからなければ、財産調査や遺産分割協議に時間を要します。

遺された家族の負担を軽減するためにも、財産目録を作成するとよいでしょう。

遺言書の作成に活用する

財産目録を作成すると、遺言書の作成に活用することができます。

一般的に、遺言書には「〇〇を妻 A子に相続させる」のように記載して、誰にどの財産を引き継ぐかを明確にします。

保有する財産が多いときは、財産目録を作成して、遺言書本文には「別紙財産目録に記載の財産を妻 A子に相続する」のように記載し、別紙として財産目録を添付するのが簡単で便利です。

遺言書に添付する財産目録の形式については、署名押印以外の定めはありません。書式は自由で、手書きでもパソコンによる作成でもよく、遺言者以外の人が作成することもできます。

たとえば、土地や建物などの不動産であれば登記簿謄本(登記事項証明書)を、預貯金であれば通帳の写しを添付して財産目録を作成できます。

相続税の申告に活用する

財産目録を作成しておくと、相続税の申告に活用することができます。

相続税の申告や納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

被相続人が亡くなると、通夜や告別式、健康保険証の返還や年金受給の停止、生命保険金の請求などさまざまな手続きが必要となります。

このような状況下で、期限内に相続税の申告を行うには、遺産分割協議などをスムーズに進めることが重要です。また、相続税の申告において財産の漏れがあると、延滞税や加算税がペナルティとして課されます。

相続税の申告の負担を軽減するためにも、財産目録を作成して所有する財産を明確にしておくことをおすすめします。

財産目録を作成するメリット

財産目録を作成するメリットとして、以下の4つがあります。

- 節税対策ができる

- 相続税の申告をスムーズにできる

- 所有者が認知症になっても財産を把握できる

- 相続放棄の判断材料になる

節税対策ができる

財産目録を作成すると、生前に相続税の節税対策を検討できます。

自分の所有する財産を明確にすることで、相続税がどのくらいかかるかを事前に確認できるため、必要に応じて、生前贈与などの節税対策ができます。

遺された家族が困らないように、財産目録を作成して、相続税の基礎控除額「3,000万円×(600万円×法定相続人の数」を超えるかどうかを確認し、超える場合は節税対策を検討するとよいでしょう。

生前対策について、詳しくは「相続税の節税対策16選|相続税をかからなくすることは可能?」をご参照ください。

相続税の申告をスムーズにできる

財産目録を作成しておくと、相続税の申告をスムーズにできます。

前述のとおり、相続税の申告や納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。被相続人が所有する財産が分からなければ、遺産分割協議が滞り、相続税の申告にも影響します。

財産目録を作成して、遺された家族が被相続人の所有するすべての財産を把握できるようにしておくことで、遺産分割協議や相続税の申告をスムーズに進められ、財産の計上漏れなど申告内容の誤りも防げます。

所有者が認知症になっても財産を把握できる

財産目録を作成しておくと、財産の所有者が認知症になっても財産を把握することができます。

日本は超高齢社会を迎え、認知症の高齢者は年々増加しており、厚生労働省が公表した調査結果によると、65歳以上の認知症の高齢者数は、2025年に471万6,000人、団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年には584万2,000人(高齢者の約15%)になると推計されています。

このように、認知症は身近なものであることから、認知症への備えは大切です。財産目録を作成しておくと、たとえ認知症になっても家族など周りの人が財産を把握して、適切に財産の管理などをすることができます。

相続放棄の判断材料になる

預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も相続の対象となるため、被相続人が多額の負債を抱えているときは、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、相続放棄または限定承認の判断が必要となります。

相続放棄をすると、借入金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金などのプラスの財産も引き継げません。一方、限定承認は相続するプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぎます。

遺された家族が思わぬ返済義務を負わないように、財産目録を作成して、相続放棄や限定承認の判断をできるようにするとよいでしょう。

財産目録を作成する流れ

ここからは、財産目録を作成する流れを解説します。

財産内容がわかる書類を集める

財産目録を作成するために、まずはじめに財産内容がわかる書類を集めます。

以下のような書類を集めることで、保有する財産の詳細を財産目録に記載できます。

| 財産 | 財産内容がわかる書類 |

|---|---|

| 不動産(土地、建物) | ・登記簿謄本(登記事項証明書) ・固定資産税納税通知書 ・固定資産評価証明書 ・名寄帳 など |

| 預貯金 | ・通帳 ・残高証明書 ・定期預金の証書 など |

| 有価証券 | ・残高証明書 ・配当金の支払通知書 など ※上場株式などの価格はインターネットで確認可能 |

| 保険 | ・保険証券 など |

| 自動車 | ・自動車検査証 ・自動車税納税証明書 など |

| ゴルフ会員権 | ・預託金証書 など |

| 貴金属、骨董品 | ・鑑定書 など |

| 借入金(住宅ローンなど) | ・残高証明書 ・金銭消費貸借契約書 など |

財産目録を作成する

保有する財産に関する書類が揃ったら、財産目録を作成します。

財産目録に記載した財産を、遺された家族などが特定できるように、正確かつ詳細に記載します。

財産目録の書き方やテンプレート

ここからは、財産目録の書き方を記載例とともに解説します。

財産目録の形式は定められていないため、手書きでもパソコンでも作成でき、第三者による作成でも問題ありません。

裁判所のホームページには、Excel形式の相続財産目録のテンプレートや記載例が掲載されています。

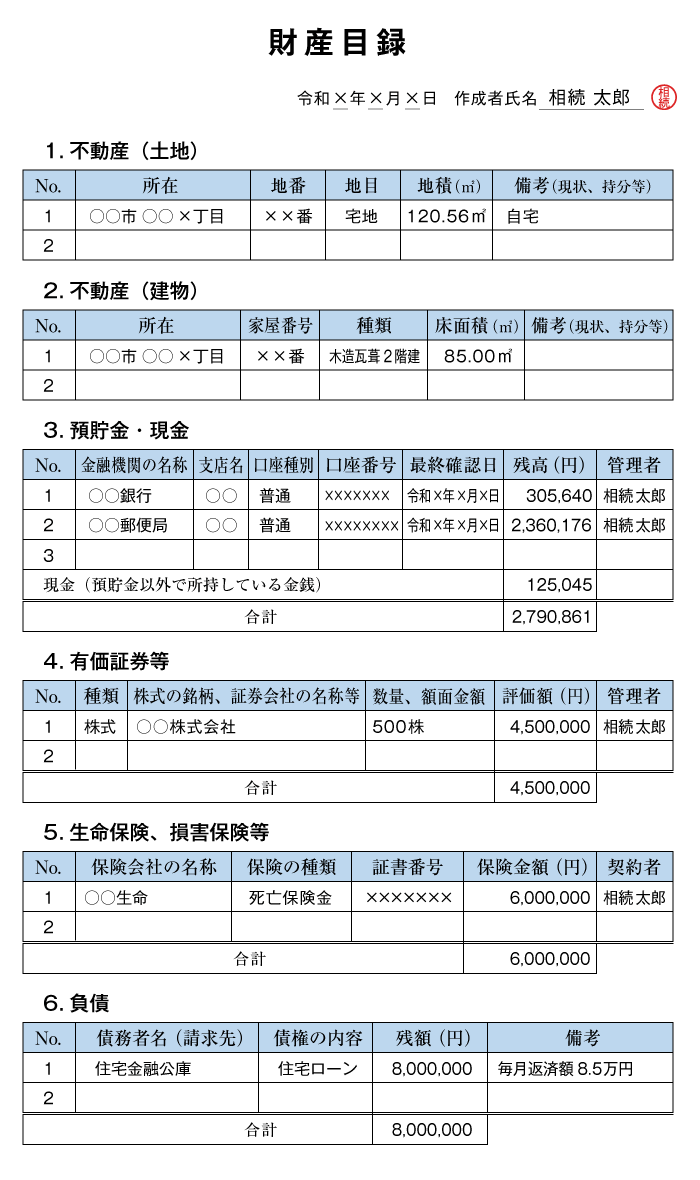

■財産目録の記載例

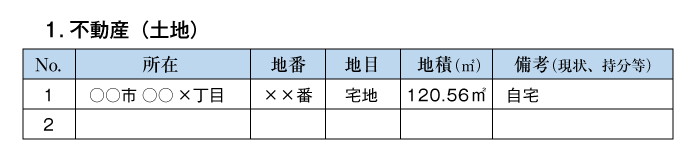

不動産(土地)の記載例

不動産(土地)を保有する場合、下記のように財産目録に記載します。

土地の所在や地番、地目、地積、備考(現状・持分など)を登記簿謄本(登記事項証明書)のとおりに記載します。

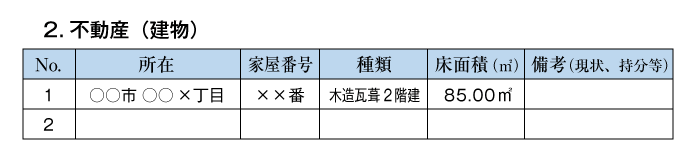

不動産(建物)の記載例

不動産(建物)を保有する場合、下記のように財産目録に記載します。

建物の所在や家屋番号、種類、床面積、備考(現状・持分など)を登記簿謄本(登記事項証明書)のとおりに記載します。

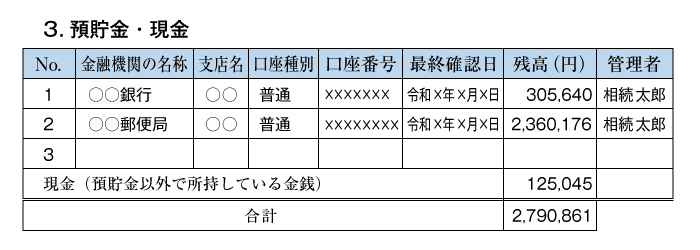

現金・預貯金の記載例

現金・預貯金を保有する場合、下記のように財産目録に記載します。

預貯金であれば、金融機関の名称、支店名、口座種別、口座番号、残高などを記載します。

複数の口座を保有する場合も、必ず口座ごとに記載しましょう。

なお、被相続人が亡くなったあとに、相続人が財産目録を作成する場合、定期預金や定額預金などの定期性の預貯金口座は、相続開始時点での経過利息を記載します。

現金には、預貯金以外で所持している手許現金の金額を記載します。

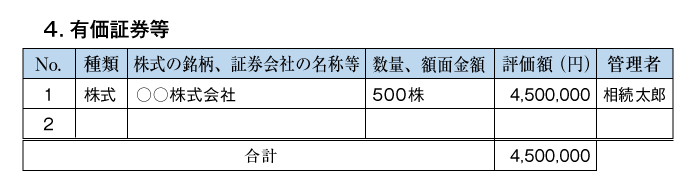

有価証券の記載例

有価証券を保有する場合、下記のように財産目録に記載します。

有価証券の種類や株式の銘柄、証券会社の名称、数量・額面金額、評価額などを記載します。

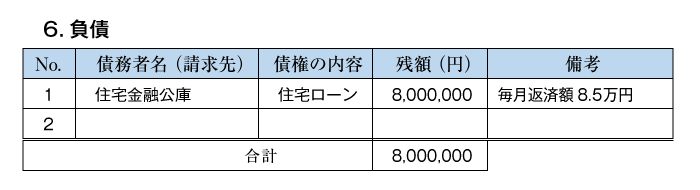

負債(借入金)の記載例

負債(借入金)がある場合、下記のように財産目録に記載します。

負債の債権者名(支払先)や負債の内容、残額、返済月額などを記載します。

遺された家族が、思わぬ返済義務などを負わずに済むように、漏れのないように正確に記載しましょう。

財産目録を作成するときの注意点

財産目録を作成するときは、以下の2つに注意しましょう。

- 財産を特定できるように財産目録に記載する

- 名義預金も記載する

財産を特定できるように財産目録に記載する

被相続人が亡くなった場合、保有する財産の遺産分割協議や解約手続き、名義変更手続きが必要となります。

遺された家族が相続手続きをスムーズに進められるように、どこにどれだけの財産があるかを特定できるよう明確に記載します。

たとえば、高級時計であれば、メーカー名や品名、製造番号、保管場所を記載しておくことで、財産を特定できます。

名義預金も記載する

財産目録には、名義預金も記載する必要があります。

名義預金とは、口座名義人とお金の所有者が異なる預貯金のことで、相続税の課税対象となります。

たとえば、被相続人が子どもや孫名義の口座を開設し、その口座に被相続人が入金しているケースなどが該当します。

相続税の申告において、名義預金の計上漏れとならないように、財産目録に記載しておきましょう。

財産目録についてよくある質問

財産目録の作成は法律で義務付けられていますか?

財産目録の作成は、法律で義務付けられていません。

遺言書や遺産分割協議書、相続税申告書の作成において、財産目録の作成は義務ではありませんが、財産目録を作成するとすべての財産が明確となるため、財産調査などの手間などが省けます。

なお、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てる場合には、財産目録を作成して提出する必要があります。

また、遺言書に遺言執行者が指定されている場合や、遺言執行者が選任された場合、遺言執行者は財産目録を作成して、相続人に交付する義務があります。

財産目録の作成は誰に依頼できますか?

財産目録の作成は、弁護士や行政書士、税理士などの専門家に依頼することができます。

相続トラブルを防ぐためにも、相続を専門とし、財産目録の作成に長けている士業に依頼しましょう。

財産目録の作成するときは相続の専門家に相談しよう

この記事では、財産目録を作成する目的やメリット、記載内容、注意点を解説しました。

財産目録を作成するときは、相続の専門家に相談することで、自分たちでは把握できなかった財産を見つけ出せる可能性もあります。また、財産目録の作成とあわせて、節税対策や相続手続きなどを相続の専門家に相談・依頼することもできます。

初回相談を無料で受け付けている事務所もありますので、ぜひお気軽にご利用ください。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。