記事の要約

- 遺言執行者は、遺言書の内容を確実に実現するため、必要な手続きを行う

- 遺言執行者は「遺言書に書いてある内容」であれば、単独で手続きを進めることができる

- 遺言認知や遺言による相続廃除の手続きは、遺言執行者にしかできない

- 遺言執行者には、法律や税務の知識が求められることも多い

「遺言書を作っても、実際にその内容が実現されなければ意味がありません。

遺言のとおりに相続を進めてもらうためには、遺言執行者が必要です。

この記事では、 遺言執行者の役割や、誰に頼むべきか、報酬額などについて詳しく解説します。

目次

遺言執行者は「遺言の内容を実現する」ための手続きをする

遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実現するため、必要な手続きをする人のことです。

遺言執行者の権利義務

第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

引用元 e-GOV法令検索┃民法

遺言者は、遺言書の内容が実現されるよう、生前のうちに遺言執行者を決めておくことができます。

遺言執行者の指定方法としては、遺言書に名前を記載して指定する方法が一般的です。

また、遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。

遺言執行者の立場

遺言執行者は、遺言の内容を実行するための手続きを行います。

その権限は広く、例えば遺言書に「長男であるAに〇〇銀行の預金を相続する」と書かれている場合、遺言執行者は単独で、口座の解約や払い戻しを行うことができます。

また、遺言執行者には、遺言の内容を相続人に通知したり、相続財産の目録を作成して相続人に交付したりする義務があります。

遺言執行者が行った行為は、直接相続人に効果が及びます。

| 立場 | 主な役割 | 補足 |

|---|---|---|

| 遺言執行者 | 遺言内容の実行や財産調査、管理、名義変更など | 遺言の内容を実現するために必要な、すべての行為をする権利と義務を有する |

| 相続人・受遺者 | 相続手続きに必要な情報の提供 | 遺言執行者の行為を妨げることはできない |

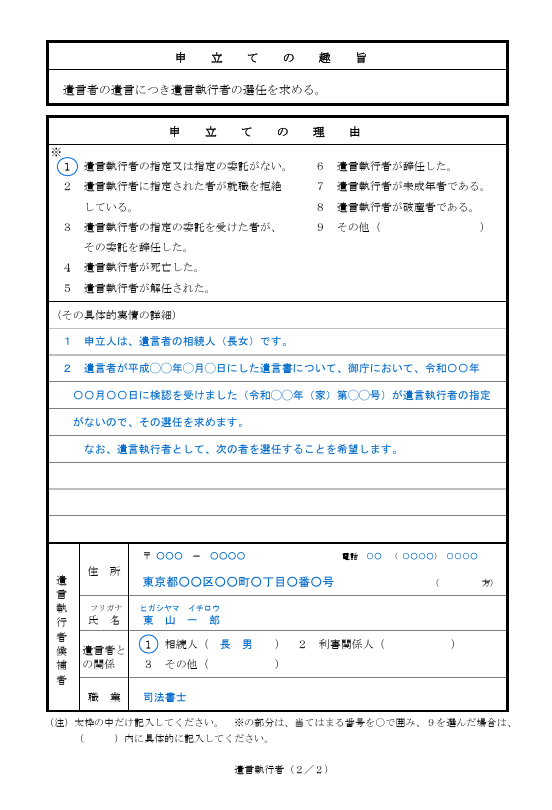

遺言執行者は「申立て」による選任もできる

遺言書で遺言執行者が指定されていないときでも、利害関係人は、家庭裁判所に対し「遺言執行者選任審判」を申立てることができます。

利害関係人とは、相続人や受遺者(遺贈を受けた人)、遺言者の債権者などです。

また、申立先は「遺言者の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。

裁判所は、相続人や弁護士・司法書士などの専門家の中から、適任と判断した人物を遺言執行者に選任します。

手続きにかかる期間はおおむね1〜2カ月程度です。

なお、遺言執行者が死亡した場合も、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が遺言執行者を選任します。

遺言執行者選任申立書

引用元 裁判所

遺言執行者ができること・できないこと

遺言執行者は、相続人や受遺者とは異なる中立的な立場で職務を行います。

ここからは、遺言執行者ができること・できないことを紹介します。

遺言執行者とは?必要なケース・選び方・手続きの流れをわかりやすく解説!

動画の要約遺言執行者の業務内容、選任方法、必要な手続きについて具体的に説明します。

(1)遺言書に書かれている一切の手続きができる

遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持っています。

不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、株式や有価証券の名義書換えなど、遺言の内容を実現するために必要であれば、遺言執行者は単独で手続きを進めることができます。

(2)単独で相続手続きを進められる

民法第1013条では、「相続人は、遺言の執行を妨げる行為をしてはならない」と定められています。

相続人が反対しても遺言執行者の職務を妨げることはできず、執行者は遺言書に沿って、相続手続きを自ら進めることができます。

また、遺言書に遺産分割について明記されている場合には、相続人は原則として遺産分割協議を行うことができず、遺言の内容が優先されます。

もし、相続人全員が遺言書と異なる方法で分けたいと考えた場合でも、遺言執行者の同意が必要です。

なお、受遺者(遺産を受け取る人)が存在する場合は、その人が遺贈を放棄しない限り、遺言書と異なる分割協議をすることはできません。

(3)遺贈の履行ができるのは、遺言執行者のみになる

遺贈とは、遺言によって被相続人(亡くなった人)の財産の一部もしくはすべてを引き継ぐことです。

遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるとされています。

なお、遺言書に「相続人以外の人に不動産を遺贈する」旨が書かれていた場合、遺言執行者は、受遺者と共同で所有権移転登記を申請します。

(4)遺言書に「書かれていない」ことは執行できない

一方で、遺言執行者が執行できるのは「遺言書に書かれている内容を実現するための行為」に限られます。

遺言書に記載のない事項については、一切の権限を持ちません。

例えば、遺言書に「Aに土地を遺贈する」と記載されている場合、遺言執行者はその土地の登記を行う権限を持ちます。

しかし、遺言に書かれていない別の土地を売却することや、遺産の配分方法を変更することはできません。

遺言執行者には誰がなれる?

遺言執行者になれる人は誰か、一方でなれない人はいるのか整理しておきましょう。

遺言執行者になれる人・なれない人

遺言執行者になれる人・なれない人は、以下のとおりです。

| 区分 | 内容 | 根拠・補足 |

|---|---|---|

| なれる人 | 相続人、受遺者、専門家(弁護士・司法書士・税理士等)、法人、友人や知人など | 選択肢は比較的広く、複数人を選任することも可能 |

| なれない人 | 未成年者、破産者 | 判断能力や信用面に制約があり、中立性を欠くおそれがあるため |

遺言執行者になれる人は幅広く、また、「相続人から1人+士業などの専門家」など、複数人を遺言執行者として指定・選任することも可能です。

遺言執行者が複数人いる場合、職務執行は遺言執行者の過半数で決定して進めます。

また、遺言執行者が亡くなった場合に備えて、第2順位の遺言執行者を指定しておくこともできます。

一方、未成年と破産者は遺言執行者にはなれません。

ただし、遺言書作成時点では未成年でも相続発生時に成人であれば、その人は遺言執行者になることができます。

なお、相続人や受遺者など、ほかの相続人との利害関係が強い立場の人が遺言執行者になると、手続き上の公平性が疑われることもあります。

その場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると相続手続きがスムーズに進みやすくなるでしょう。

士業や信託銀行に依頼した場合

遺言執行者は、法律や税務・不動産など、複数の分野に関する専門知識が求められることがあります。

そのときは、弁護士・司法書士といった専門家に遺言執行者になってもらうことをおすすめします。

また、相続財産の種類や額、相続人同士の関係によって、最適な依頼先は変わります。

相続人間のトラブルが予想されるなら弁護士、相続財産が不動産中心なら司法書士、税務面が煩雑な場合は税理士など、依頼したい内容に応じて遺言執行者の依頼先を選びましょう。

| 区分 | 特徴 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 弁護士 | ・複雑な相続トラブルの対応に強い。 ・調停や訴訟の代理も可能。 |

着手金20〜50万円程度+遺産総額の1〜3%前後 |

| 司法書士 | ・不動産の相続登記や名義変更など、登記関連の手続きが多い場合に向く。 | 基本報酬15〜30万円程度+実費 |

| 行政書士 | ・相続人間で争いがなく、書類作成や行政手続きが中心のケースに適する。 ・比較的報酬も安価なことが多い。 |

基本報酬10〜20万円程度+実費 |

| 税理士 | ・相続税の計算や申告を含めて依頼したい場合に向く。 ・財産評価や納税まで一括対応でき、税務上のトラブルリスクを軽減できる。 |

基本報酬20〜30万円程度+遺産総額の1〜2%前後 |

| 信託銀行 | ・資産規模が大きく、遺言書の保管から執行までまとめて依頼したい場合に適する。 ・報酬は高額。 |

遺産総額の0.5〜1%前後(最低報酬額100万円程度) |

遺言執行者への報酬はいくら?

遺言執行者は、職務に対する報酬や、遺言執行にかかった費用を請求することができます。

遺言書に報酬額が記載されている場合は、その金額が優先されます。

遺言書に金額の記載がない場合は、相続人や受遺者と遺言執行者との話し合いで決めるのが原則です。

話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に申立てを行い、報酬額を定めてもらうことができます。

金額の目安としては、知人や親族が遺言執行者になるケースでは、20万〜30万円前後とされています。

当事者同士の合意で報酬を決めることが一般的ですが、遺言書の段階で報酬額を明記しておくとトラブル予防につながるでしょう。

一方、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合の報酬額は、一般に遺産総額の0.5〜3%程度が相場です。

基本報酬と加算報酬に加えて、遺産総額や業務内容に応じて変動することが多いです。

士業へ依頼するときのポイントは、前述「士業や信託銀行に依頼した場合」をご参照ください。

なお、遺言執行者への報酬や実費は、相続財産から支払うことができます。

遺言執行者の選任が必要なケース

遺言事項の多くは、相続人全員の合意があれば、遺言執行者がいなくても手続きを進めることができます。

しかし、中には「遺言執行者がいないと手続きを進められない」事項があります。

(1)遺言執行者による執行が必要となるケース

遺言書に、以下の内容が書かれていた場合は、遺言執行者が必要です。

- 子の認知

- 推定相続人の廃除や廃除の取り消し

- 一般財団法人の設立

遺言による「認知」については、遺言執行者しか手続きをすることができません。

遺言認知があった場合、遺言執行者は相続発生から10日以内に「遺言者の本籍地・子の本籍地・遺言執行者の住所地のいずれかの市区町村役場」に認知の届出をします。

また、相続人の「廃除」とは、被相続人が「相続させたくない人」から相続権を奪う制度のことです。

遺言による廃除・廃除取り消しの場合も、遺言執行者が必要です。

(2)「遺言執行者がいる場合」は、遺言執行者による執行が必要なケース

遺言執行者が指定されている場合、以下の遺言事項については、遺言執行者が手続きをします。

- 遺贈の履行

- 特定財産承継遺言(「相続させる」遺言)

- 祭祀承継者(祭祀主宰者)の指定

- 生命保険金の受取人の変更 など

特定財産承継遺言とは「特定の相続人に、特定の財産を相続させる」旨を定めた遺言です。

遺言書に「長男A男に〇〇市にある土地を相続させる」と記載されていた場合、遺言執行者は単独で相続登記の手続きができます。

遺言執行者がいたほうがよいケース

遺言執行者は、必ずしも全ての遺言で必要というわけではありません。

しかし、遺言の内容が複雑だったり、遺産分割の調整が難しいケースでは、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。

- 相続人が多忙、人数が多い、認知症の人がいる

- 相続人同士の対立やトラブルが予想される

- 相続人以外に遺贈する

- 相続財産額や種類が多く、遺産分割が複雑である

- 未上場株式や事業承継に関する課題がある

遺言執行者を指定するメリットや注意点

遺言執行者を指定しておくことで、遺言書に書かれた内容を確実に実現できるだけでなく、相続トラブルの防止にもつながります。

また、相続財産に関する書類の取得から名義変更、財産の管理・清算まで一括して対応してくれるため、相続手続きの負担が大幅に軽くなります。

特に、相続税の申告が必要なケースや事業承継が関わるケースでは、相続に強い専門家を遺言執行者に指定しておくと安心でしょう。

一方で、遺言執行者には通常、報酬を支払う必要があります。

また、一度指定した執行者を変更したい場合は、遺言者は新しく遺言書を作成する必要があり、手間がかかります。

さらに、相続人からすると「何の手続きを、どこまで進めているのか分からない」と感じることもあるかもしれません。

遺言執行者には報告義務があるため、必要に応じて定期的な報告や進捗共有を依頼しておくと良いでしょう。

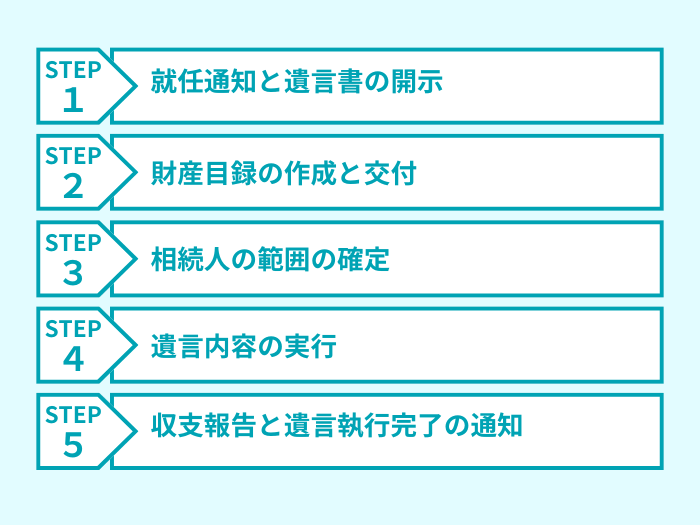

遺言執行者が行う実務の流れ

遺言執行者に指定された人は、以下の流れで相続手続きを進めます。

(1)就任通知と遺言書の開示

相続発生後、遺言執行者は相続人や受遺者に「自分が遺言の執行を担う立場になったこと」と「遺言の概要」を知らせます。

(2)財産目録の作成と交付

遺言執行の対象となる財産を調査し、財産目録を作成して相続人に交付します。

(3)相続人の範囲の確定

戸籍謄本を収集して誰が相続人かを確定させます。

(4)遺言内容の実行

財産目録作成後、遺言書の内容に基づいて、預貯金の解約や保険金の請求、遺贈の履行などの手続きをします。

また、遺言の内容に借入金や未払金の支払いが含まれる場合は、相続財産から債務を清算します。

(5)収支報告と遺言執行完了の通知

すべての手続きが完了したら、執行に関する報告書(収支明細・実施内容のまとめ)を作成し、相続人や受遺者に報告します。

遺言執行者に関するよくある質問

ここからは、遺言執行者に関する「よくある質問」にお答えします。

遺言執行者に選任されたが断ることはできる?

遺言執行者の就任を断ることは可能です。

また、就任したあとでも、健康上の理由や海外転勤など、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することもできます。

遺言執行者への就任を辞退する場合は、早めに相続人や関係者へ伝えましょう。

遺言執行者を解任させることはできる?

遺言執行者が相続手続きを適切に遂行しない場合や、職務の遂行自体が困難になった場合、家庭裁判所の手続きを通じて解任させることが可能です。

遺言執行者の解任を求める場合、利害関係人は、遺言執行者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「遺言執行者解任審判」を申立てます。

申立ての際には、解任を求める理由を具体的に示し、それを裏付ける証拠資料を提出することが求められます。

遺言執行者が認知症になった場合は?

遺言執行者には適切な意思能力や判断能力が求められます。

そのため、遺言執行者が認知症により「職務を遂行できない状態」になった場合、利害関係人は家庭裁判所に対し、遺言執行者の解任を請求することができます。

遺言執行者本人が自身の認知症を認識し、辞任を希望する場合も、家庭裁判所の許可を得て辞任することが可能です。

遺言の内容が遺留分を侵害している場合は?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)に法律上保障されている最低限の遺産の取り分のことです。

遺言書の内容が遺留分を侵害している場合でも、遺言執行者には遺言の内容を修正したり、遺贈を停止したりする権限はありません。

遺言執行者は、遺言書に書かれたとおりに、遺言事項を執行する義務を負います。

ただし、遺留分権利者から「遺留分侵害額請求」がされた場合、遺言執行者は相続手続きを円滑に進めるため、トラブル解決に向けて協力することになります。

結果的に、遺言執行者は遺留分侵害への対応も考慮しながら、遺言の執行を進めることになります。

遺言執行者は、遺言の内容を実現する義務を負いますが、遺留分侵害額請求が行われた場合は、手続きに関与し、遺留分侵害額の支払いのために必要な調整を行うことになります。

遺言執行者は「相続手続きを円満に進めるため」に必要

遺言執行者は、相続に関するさまざまな手続きを行います。

相続人の洗い出しや相続財産調産など、手続きに慣れていない人にとっては難しい作業も多いです。

特に、相続税が発生する場合は、申告期限内に納税できるよう手続きを進めなければいけません。

信頼のおける人であっても、相続に関する基本的な知識がない人が行うのは荷が重い内容です。

もし「誰を執行者にすればいいのかわからない」「専門家に任せるべきか迷っている」と思われた場合は、早めに相続に強い弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。

特に相続専門の士業グループに依頼をすれば、遺言の執行だけでなく、税務や登記なども一括してサポートを受けることができます。

相続手続きを円滑に進めるために、今から準備を始めましょう。