この記事でわかること

- 死亡診断書と死体検案書の違いや、どちらが交付されるかがパターン別で理解できる

- 死亡診断書や死体検案書の、発行料金・提出先がわかる

- 海外で亡くなった場合の対応や、相続税の控除対象になるかどうかがわかる

「死亡診断書って、どこでもらうの?」

「家族が自宅で亡くなった場合は、どうすればいいの?」

人が亡くなると、悲しみに暮れる暇もないほど、たくさんの手続きに追われることになります。

手続きの第一歩として必要になるのが、「死亡診断書」や「死体検案書」です。

この記事では、死亡診断書・死体検案書の違いや提出先、発行費用など、相続や手続きに役立つ情報をわかりやすく解説します。

目次

死亡診断書とは

死亡診断書とは、医師が「人の死亡を医学的・法律的に証明する書類」です。

死亡診断書は、亡くなった人が「医師の診療を受けていた傷病が原因で死亡した」と判断された場合に交付されます。

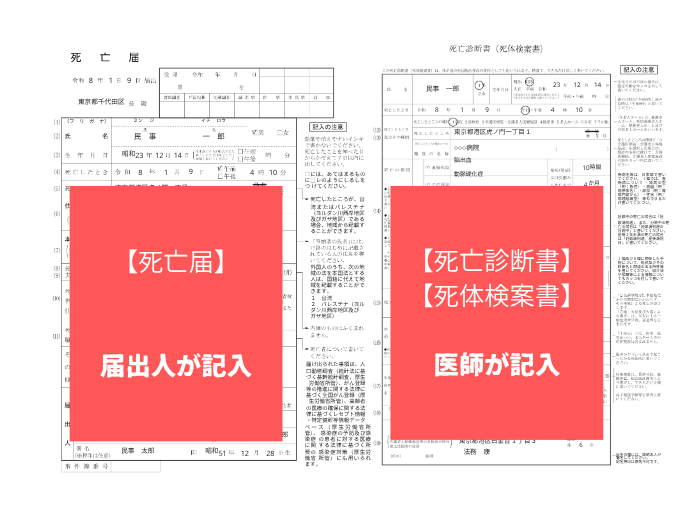

死亡診断書はA3サイズの用紙で、「死亡届」と一対になっています。

左側が死亡届、右側が死亡診断書または死体検案書です。

死亡診断書

引用元 法務省 の資料をもとに一部加工

死亡診断書は医師が記入し、遺族などに交付する書類です。

自治体のホームページから書式をダウンロードすることもできますが、通常は病院に備え付けられています。

なお、死亡診断書や、後述の死体検案書がなければ、火葬や埋葬の申請手続きに進めません。

死体検案書とは・死亡診断書との違い

死体検案書も、死亡診断書と同様、人の死亡を証明する書類です。

ただし、死体検案書は、生前に医師の診療を受けていなかった場合や、診療中の傷病以外の理由で亡くなった場合、死亡した状態で発見されて死因が不明な場合などに交付されます。

検案(医師が死体の死因を外表から確認すること)の結果、死亡に不審な点がない場合は、その医師によって死体検案書が作成・交付されます。

一方、事件性や不審死が疑われる場合などは、警察官や検察官の検視(死因や死亡状況を調べること)のうえ、必要に応じて検案・解剖を行います。死体検案書は、警察医や監査医によって作成・交付されます。

死亡診断書も死体検案書も、書式は同じです。

ただし、死亡診断書よりも死体検案書のほうが、作成までの手順が多く、交付までに時間を要します。

死亡診断書と死体検案書、どちらが交付される?

死亡診断書と死体検案書、どちらが交付対象か、パターン別に紹介します。

病院で治療中に亡くなった場合

入院中のまま亡くなった場合は、「傷病が関連して亡くなった」と医師が認めると、死亡診断書が交付されます。

自宅で亡くなった場合

亡くなった人が、生前から医師の診察を受けていたかによって、交付される書類も異なります。

(1)亡くなった人が、診療を受けていた場合

かかりつけ医に連絡のうえ死因を確認してもらい、以下のいずれかに当てはまる場合は、死亡診断書が交付されます。

- 亡くなった人が、「かかりつけ医の診察や治療を受けてから24時間以内」に「治療中の病気により亡くなった」場合

- 生前の診察や治療から24時間以上を経過していても、かかりつけ医によって「持病による死亡」であることが判断できた場合

一方、生前から医師の診療を受けていても、「持病による死亡だと判断できない場合」は、死亡診断書ではなく、死体検案書が交付されます。

(2)亡くなった人が、診療を受けていなかった場合

かかりつけ医がいない人が自宅で亡くなった場合は、死体検案書の交付対象です。

警察官の検視や、監察医や警察医の検案により、事件性がないと判断されれば、死体検案書が交付されます。

万一、不審死が疑われる場合は、さらに検案や解剖などの手続きに入ります。

介護施設で亡くなった場合

介護施設や老人ホームで亡くなった場合、施設の担当医や、提携医療機関の医師が死亡確認をしたうえで、死亡診断書が交付されます。

万一、不慮の事故による死亡や不審な点が見られる場合は、死体検案書が交付対象です。

事故死の場合

(1)事故後に病院で亡くなった場合

臨終に立ち会った医師が、死亡診断書を作成します。

(2)即死や、病院に着く前に亡くなった場合

警察が検視を実施したうえで、警察医や監察医によって死体検案書が交付されます。

(3)不審死や、死因が特定できない場合

警察の検視の結果、詳細な調査が必要な場合は、警察医や監察医が検案・解剖をして死体検案書が交付されます。

死亡診断書の発行料金はいくらか?

死亡診断書の発行は保険適用の対象外です。

自由診療のため、明確な料金は決まっていませんが、公的医療機関や大学病院の相場は3,000円~1万円程度です。

私立病院の場合は、2万円前後の費用がかかるところもあります。

死体検案書の発行料金はいくらか?

一方、死体検案書の発行料金は、一般的に3万円~10万円程度です。

亡くなった人の運搬・保管費用のほか、死亡診断書の作成時よりも詳しく死因を調べるため、費用は高くなります。

死亡診断書・死体検案書の発行後の流れ

死亡診断書・死体検案書を受け取ったら、左半分にある「死亡届」に、必要事項を記入します。

記入後は、亡くなった人の死亡地・本籍地、あるいは届出人の住所地の市区町村役場に提出します。

死亡届の提出期限は、「死亡の事実を知った日から7日以内」です。

一般的に、死亡届の提出は葬儀社のプランに含まれており、葬儀社が代行してくれることが多いです。

死亡届や、相続手続き全体の流れについては、以下の記事で詳しく説明しています。

死亡診断書や死体検案書は「コピー」を取っておくこと

死亡診断書や死体検案書のコピーは、「死亡した事実がわかる書類」として、さまざまな相続手続きで使います。

銀行や不動産・車の名義変更や、相続税の申告でも使用できます。

コピーは5~10部ほど取っておくとよいでしょう。

死亡診断書や死体検案書は、再発行できる? 紛失時の対処法

葬儀の慌ただしさにまぎれ、うっかりコピーを取り忘れてしまったり、コピーのストックを切らしてしまったりすることもあるでしょう。

また、保険会社によっては、死亡保険金の請求で「死亡診断書や死体検案書の原本提出」を求められることがあります。

死亡診断書・死体検案書は再発行できます。

死亡診断書は発行元の病院に、死体検案書は警察署や警察署指定の病院に問い合わせましょう。

死亡診断書や死体検案書の再発行を申請するときは、本人確認書類のほか、戸籍謄本などの「申請者と亡くなった人の関係が確認できる書類」が必要です。

また、3親等以外の人が代理人として申請する場合は「委任状」も提出します。

費用はおよそ3,000円~1万円程度です。

病院によっては、再発行までに時間がかかることがありますので、問い合わせの際に確認しておくとよいでしょう。

死亡診断書・死体検案書に関するよくある質問

ここからは、死亡診断書や死体検案書の「よくある質問」について紹介します。

診療にかかわっていない医師でも、死亡診断書は書ける?

生前、亡くなった人の診療を担当していなかった医師でも、以下の条件をすべて満たす場合は、死亡診断書を交付できます。

- 患者の、生前の心身の状況に関する情報を正確に把握できていること

- 患者の死亡後に、死後診察を行うこと

- 患者が「生前に診療を受けていた傷病に関連して死亡した」と判断できること

海外で死亡した場合の死亡診断書はどうなる?

海外で亡くなった場合は、現地で交付された死亡診断書や死体検案書、死亡証明書を用います。

死亡診断書等のほかに、「翻訳者を明記した死亡診断書等の翻訳文」も必要になります。

また、死亡届は、死亡の事実を知ってから「3カ月以内」に、在外公館もしくは日本国内の市区町村役場まで提出します

なお、「日本国内で外国籍の人」が亡くなった場合も、死亡診断書・死体検案書が発行されます。

検視は拒否できるの?

原則として、検視は拒否できません。

刑事訴訟法で「変死者または変死の疑いのある死体があるときは、検視をしなければならない」と定められているためです。

ただし、承諾解剖や病理解剖の場合は拒否できる場合があります。

死亡診断書や死体検案書の作成費用は、相続税の控除対象になる?

死亡診断書や死体検案書の作成費用は、「葬祭費用」として相続財産から控除できます。

医療費控除には含められませんので、注意しましょう。

「相続手続き」は死亡診断書・死体検案書の取得から始まる

人が亡くなると、さまざまな相続手続きが始まります。

そのため、何から進めればいいのかわからなくなることもあるでしょう。

もし手続きにお困りなら、相続に強い専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

VSG相続税理士法人では、グループ内に司法書士や行政書士、土地家屋調査士などが在籍しており、相続に関する手続きをワンストップでサポートしています。

また、相続税の申告が必要なケースでは、生前から準備を進めることで節税にもつながることがあります。

生前のうちから相続対策をしておくと、財産をスムーズに引き継ぐことができます。

初回の相談は無料で行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。