記事の要約

- 生命保険金の請求は、自宅で「保険証券」を探し、契約していた保険会社に連絡することから始まる

- 請求の手続きには、「死亡診断書」や「保険金受取人の戸籍謄本」などの書類が必要

- 手続きの時効は、「亡くなった日の翌日から3年」

「自分が受取人になっている生命保険金は、どのように請求すればいいの?」

この記事では、保険をかけていた方が亡くなったときの生命保険金(死亡保険金)の請求手続きを詳しくお伝えします。

なお、ご家族が亡くなった際の「相続手続き」について、VSG相続税理士法人では無料相談を受け付けております。

なにかご不明なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。

目次

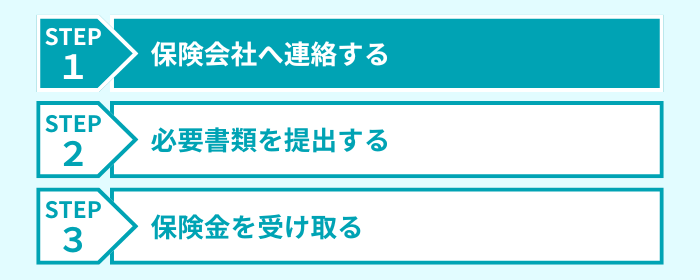

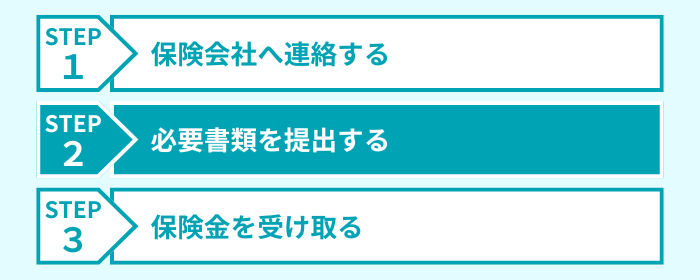

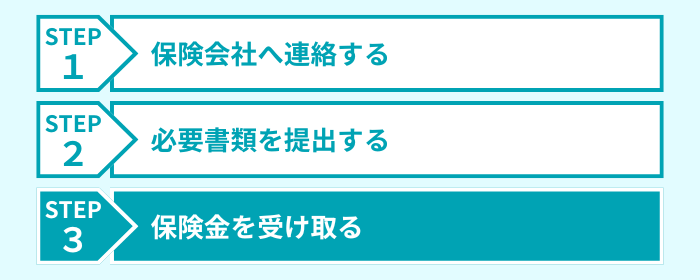

生命保険金の請求手続きの流れ

生命保険金を請求する際の一般的な流れは、次の3ステップです。

それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1:保険会社へ連絡する

まずは、ご自宅で「保険証券」を探しましょう。

保険証券の見本

引用元 ジブラルタ生命Webサイト

保険証券が見つかったら、そこに記載されている保険会社に、電話かWebサイトから連絡します。

見つからない場合でも、「預金通帳の引き落とし履歴」や「過去の郵便物」などから保険会社に見当がつけば、そこへ問い合わせると契約の有無を調べてもらえます。

保険会社に連絡をする際は、以下の内容を伝えるとスムーズです。

- 保険証券の番号

- 亡くなった方の氏名

- 亡くなった日

- 死亡の原因(例:病気、交通事故など)

- ご自身の氏名と連絡先

その後、保険会社から請求に必要な書類一式が届きます。

ステップ2:必要書類を提出する

保険会社から書類が届いたら、次は必要書類の準備です。

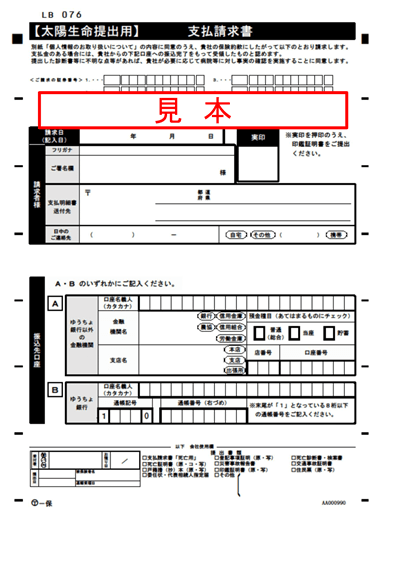

まずは、送られてきた「死亡保険金請求書」を記入しましょう。

死亡保険金請求書の見本

引用元 太陽生命Webサイト

書き方の見本が同封されていることも多いので、参考にしながら記入してみてください。

手続きでは、ほかにも下記のような書類の提出が求められます。

- 死亡診断書(または死体検案書)

- 故人の住民票(除票)

- 保険金受取人の戸籍謄本

- 保険金受取人の印鑑証明書

- 保険金受取人のマイナンバー確認書類

- 受取人の本人確認書類(運転免許証やパスポートのコピー)

すべての書類が準備できたら、保険会社から送られてきた返信用の封筒などを使って提出しましょう。

その際は「簡易書留」など、記録が残る方法で郵送するとより安心です。

ステップ3:保険金を受け取る

書類を提出した後は、保険会社の審査を待ちます。

手続きに不備がなければ、審査は「5~10営業日」ほどで完了し、指定した口座へ保険金が振り込まれます。

その後、保険会社から「お支払明細書」が届くので、大切に保管しておきましょう。この明細書は、相続税の申告をする際などに必要となります。

【注意】相続税の申告・納付を忘れずに!

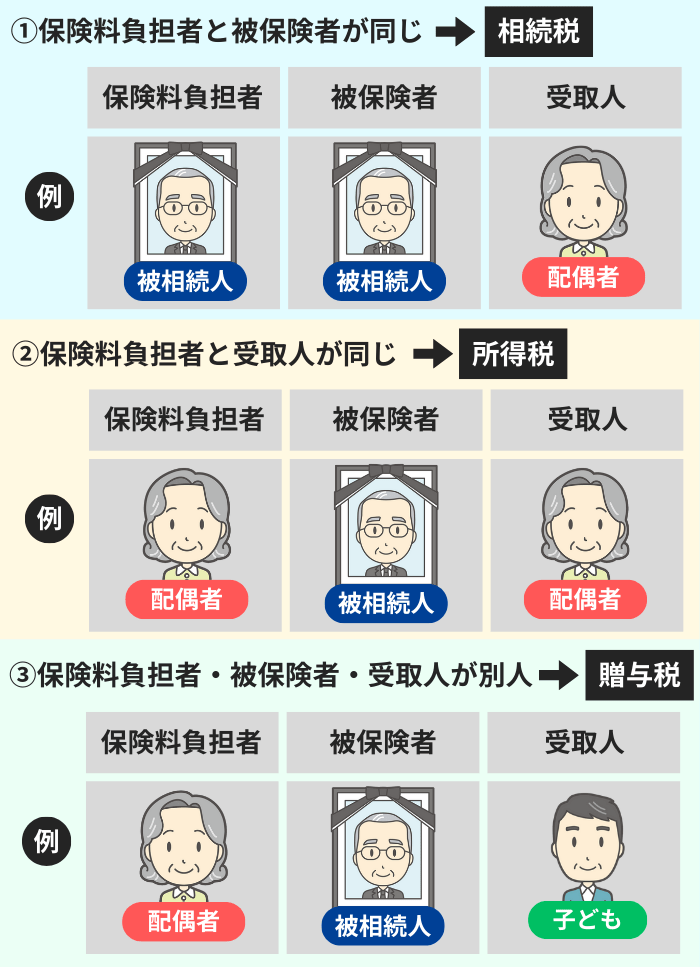

受け取った保険金には、「相続税・所得税・贈与税」のいずれかが課される可能性があります。

このうち、どの税金が課されるかは、下図のように判断します。

保険金に課される税金の詳細は、下記の記事をご参照ください。

生命保険金の請求に関するよくある質問

ここでは、生命保険金の請求に関して、よくある下記の質問にお答えします。

Q1:請求期限はいつまで?

保険金を請求する権利は、「被保険者が亡くなった日の翌日から3年」で時効となります。

保険法

第95条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

引用元 保険法|e-Gov法令検索

ただし、実際には3年を過ぎていても、必要書類を揃えられれば手続きに応じてくれる保険会社がほとんどです。

Q2:請求手続きは、本人がしないとダメ?

原則として、保険金を受け取るご本人(受取人)が手続きをしなければなりません。

ただし、高齢などの理由からご自身で手続きをするのが難しい場合のために、「指定代理請求人」を立てられることがあります。

この指定代理請求人は、被保険者が存命のうちに設定しておくのが一般的です。

Q3:加入していた保険がわからないときは?

生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用することで、協会に加盟しているすべての保険会社の契約をまとめて調べられます。

亡くなった方が加入していた保険がわからないときは、利用を検討してみてください。

Q4:保険金を請求できないケースは?

生命保険に加入していても、特定の状況下では保険金が支払われない場合があります。

これを「免責事由」と呼び、代表的なケースは以下のとおりです。

- 契約から一定期間内(通常1~3年)に被保険者が自殺した場合

- 契約者や保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたと判断された場合

- 加入時の告知内容に誤りや隠し事があった場合

- 戦争やテロなどの重大な社会変動が原因で、被保険者が死亡した場合

- 保険料の支払いが滞り、契約が失効していた場合 など

相続でわからないことは専門家へご相談ください

この記事では、生命保険金の請求方法をお伝えしました。

ご家族が亡くなられたときは、保険金の請求のほかにも、必要な手続きが数多くあります。

相続関係の手続きでわからないことがあれば、一人で悩まずに「弁護士・税理士・司法書士・行政書士」といった専門家に相談するようにしましょう。