この記事でわかること

- 相続人申告登記の制度

- 相続人申告のメリット・デメリット

- 相続人申告登記に必要な書類や、申出書の書き方

「相続人申告登記」は、遺産分割協議がまとまらず、3年以内に相続登記ができないときに活用できる制度です。

相続人申告登記で申出をすると、名義変更が未了でも義務を果たしたとみなされ、10万円以下の過料を回避できます。

相続人のうち1人が単独で申出ができ、登録免許税も不要です。

この記事では、相続人申告登記の概要や特徴・注意点、申出書の書き方を紹介します。

目次

「相続人申告登記制度」の概要と「相続登記」について

相続人申告登記とは、どのような制度なのでしょうか。

ここでは、制度の概要や制度がスタートした背景について解説します。

相続人申告登記の概要

相続人申告登記とは、相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局(登記所)に申し出ることで、「相続登記の申請義務」を履行したことになる制度です。

2024年4月1日から、所有者不明土地の解消のため、相続登記の申請が義務化されました。

相続等によって不動産を取得した人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

しかし、相続人間で遺産分割協議がまとまらないなど、3年以内に相続登記ができない場合、相続人申告登記をすることで、簡易的に相続登記の申請義務を履行したとみなすことができるようになりました。

相続人申告登記をしたほうがよいケース

遺産分割協議の遅れが想定される場合は、相続人申告登記をすることをおすすめします。

- 相続人の1人と連絡がつかず、遺産分割協議がまとまらない

- 遺産分割協議が難航し、不動産を引き継ぐ人が決まらない

- 相続人の人数が多すぎて、話し合いに時間がかかる

期限内に相続人申告登記も相続登記もしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金)の対象となります。

「相続登記」と相続人申告登記の違い

相続登記は、不動産の所有権を相続人に移転する手続きです。

一方、相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴い創設された制度です。

どちらも「不動産の所有者を明確にする」という目的は同じですが、相続登記は「所有権の移転」、相続人申告登記は「申請義務の履行」という違いがあります。

法定相続分で登記すると、後でトラブルになることもある

遺産分割協議がまとまらない場合、暫定的に法定相続分で相続登記をする方法もあります。

ただし、下記のデメリットがあるため、実務上はあまり選択されません。

- 不動産が相続人全員の共有状態となるため、売却や管理、活用には他の共有者の同意が必要となるなどの制限が生じる。

- 共有状態が長期化して相続人の1人が亡くなった場合、また相続が発生することで新たな共有者が増えていくことがある。

連絡の取れない共有者がいると、売却や活用がさらに困難になる。 - 遺産分割協議が成立した場合は、改めて合意内容に基づいた相続登記をし直さなければならない。

登録免許税などの費用も、再度かかる。

相続人のうち1人が単独で申請することができるため、比較的手続きが楽というメリットはありますが、後々のトラブルにつながる可能性があります。

法定相続分での相続登記を検討する際は、専門家に相談したうえで、最適な方法を選びましょう。

相続人申告登記と「数次相続」について

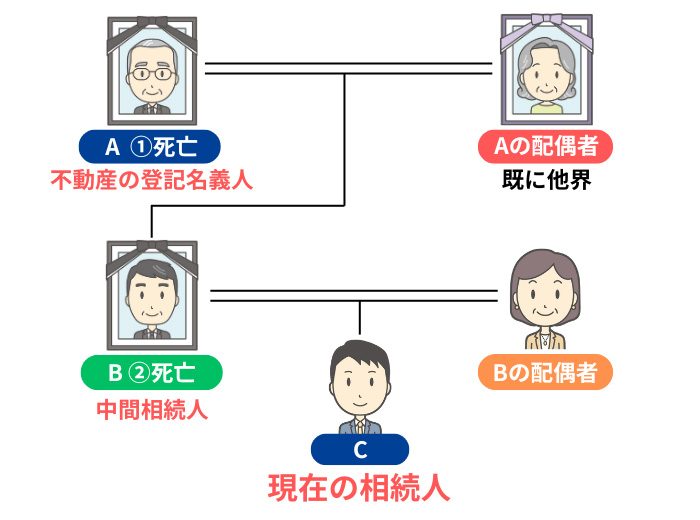

数次相続とは、相続が連続して発生する状態のことです。

例えば、被相続人である祖父(以下、A)が死亡し、その相続人の父(以下、B)も遺産分割協議や相続登記をしないうちに死亡した場合、Aの相続とBの相続が連続して発生したことになります。

この場合、Aの相続を「一次相続」、Bの相続を「二次相続」と言います。

また、Bのことを「中間相続人」と言います。

数次相続が発生している場合も、現在の相続人であれば、相続人申告登記をすることができます。

先ほどの例になぞらえると、AもBも亡くなり、現在はBの子ども(以下、C)が相続人となっている場合です。

CはAの相続人として、相続人申告登記を行うことが可能です。

ただし、A→B→Cと相続が連続して発生しているため、登記名義人であるA、その相続人だったBの両方について、相続人申告登記を行う必要があります。

相続人申告登記のメリット・特徴

相続人申告登記は、相続登記の義務化から派生した、不動産の所有者を明らかにするための施策の1つです。

ここからは、相続人申告登記のメリットについて紹介します。

申請するだけで過料を回避できる

相続人申告登記は、相続登記よりも簡略化された手続きで、ひとまず申請義務を果たすことができ、過料を免れられます。

相続人1人でも手続きができる

相続登記には、原則として相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書、遺産分割協議書などの多数の書類が必要です。

一方、相続人申告登記は、相続人のうち1人が単独で申出をすることができます。

ほかの相続人の同意や協力は不要であり、書類も少なく、スピーディに手続きができます。

遺産分割が未了でも申請できる

相続人申告登記は、相続人の存在を公示するものです。

不動産の取得者を決める必要がないため、遺産分割協議の成立前でも手続きができます。

登録免許税がかからず、費用は原則無料である

相続登記をする際は、固定資産税評価額に対し、0.4%の登録免許税がかかります。

なお、登録免許税は不動産の名義変更をする際にかかる税金です。

相続申告登記の段階では、登録免許税はかかりません。

必要書類の取得代はかかりますが、申出自体は無料で申請できます。

相続人申告登記のデメリット・注意点

一方、相続人申告登記には以下のデメリットがあります。

相続人申告登記をしても、不動産の売却や名義変更ができない

相続人申告登記は、所有権の移転を伴う登記ではありません。

相続登記をしない限り、登記簿上の名義は被相続人のままです。

被相続人の名義のままでは不動産の売却ができないため、相続登記をしておく必要があります。

また、遺産分割協議が成立するまでは、不動産は相続人全員の共有財産とみなされます。

相続人の1人が単独で売買契約や贈与、抵当権設定を行うことはできず、他の相続人全員の同意が必要です。

さらに、相続登記をしていなければ、第三者に相続により不動産を取得したことを対抗できません。

ほかの相続人や第三者が先に権利取得の登記を備えてしまった場合、相続登記をしていなかった相続人はその者に権利を対抗できなくなるため、不利益を被る可能性があります。

最終的には相続登記が必要であり、二度手間になる

相続人申告登記をしても、相続登記をしたことにはなりません。

遺産分割協議が成立し、不動産を引き継ぐことになった相続人は、遺産分割協議成立後3年以内に相続登記をする必要があります。

遺産分割調停・審判が成立した場合も同様で、成立後3年以内に相続登記を行います。

相続人申告登記をしても、最終的には相続登記が必要となるため、二度手間になります。

登記簿に相続人の住所・氏名が残る

相続人申告登記をすると、登記事項証明書に申出人の住所や氏名が掲載されます。

この個人情報は誰でも閲覧できるため、不動産関連業者からの営業訪問やDMが来る可能性があります。

義務を果たしたとみなされるのは申出人のみである

申告義務を果たしたとみなされるのは、相続人申告登記の申出を行った人のみです。

申出をしていない相続人の情報は登記されず、申告義務を履行したことにはなりません。

相続人が複数名いる場合は、各人が相続人申告登記をする必要があります。

相続人申告登記の必要書類や手続きの流れ

ここからは、相続人申告登記に必要な書類や、具体的な流れについて確認しましょう。

手続きの流れ

相続人申告登記は、以下の流れで進めます。

- 申出に必要な書類を取得する

- 「相続人申出書」を作成する

- 法務局へ書類を提出する

- 法務局から「職権登記完了通知」が交付される

必要な書類

相続人申告登記の主な必要書類は、以下のとおりです。

- 法務局に提出、あるいは提出する可能性がある書類

- 所定の「相続人申出書」

- 申出人の「登記記録上の所有者の相続人」であることがわかる戸除籍謄本など

- 被相続人の「死亡の事実」が分かる戸籍謄本(除籍謄本)

- 被相続人と「登記簿上の所有者との同一性」が分かる本籍地入り住民票または戸籍の附票

- 申出人の住所がわかる住民票や戸籍附票など

- 申出書の記入時にあったほうがよい書類

- 登記事項証明書

申出書は、法務省ホームページに書式があります。

オンライン上でも作成・送信することができますが、電子署名が必要となるため、マイナポータルアプリの設定やICカードリーダなどの準備が必要となります。

戸除籍謄本などは、法定相続情報一覧図の写しを提出、または法定相続情報番号を申出書に記載することで、証明書の添付に代えることができます。

「被相続人の死亡日が記載された戸籍(除籍)謄本」は、申出人と被相続人が同じ戸籍に属し、かつ死亡と相続関係の両方が1通の謄本に記載されていれば不要です。

なお、戸籍謄本は、本籍地または最寄りの市区町村役場で取得できます。

申出人の住民票などは、申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな(外国籍の人はローマ字氏名)と生年月日を記載した場合は、提出を省略できます。

戸籍謄本類や住民票などは、被相続人と申出人の関係によって、必要な範囲と記載事項が異なります。

申出をする前に「誰の、何の情報が記載されている書類が必要か」、法務局に確認しましょう。

なお、ほかの相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などが必要です。

戸籍謄本類を取得する際は、ほかの相続手続きで必要な分も取得しておくと効率的です。

相続手続き全体の流れは、以下の記事をご参照ください。

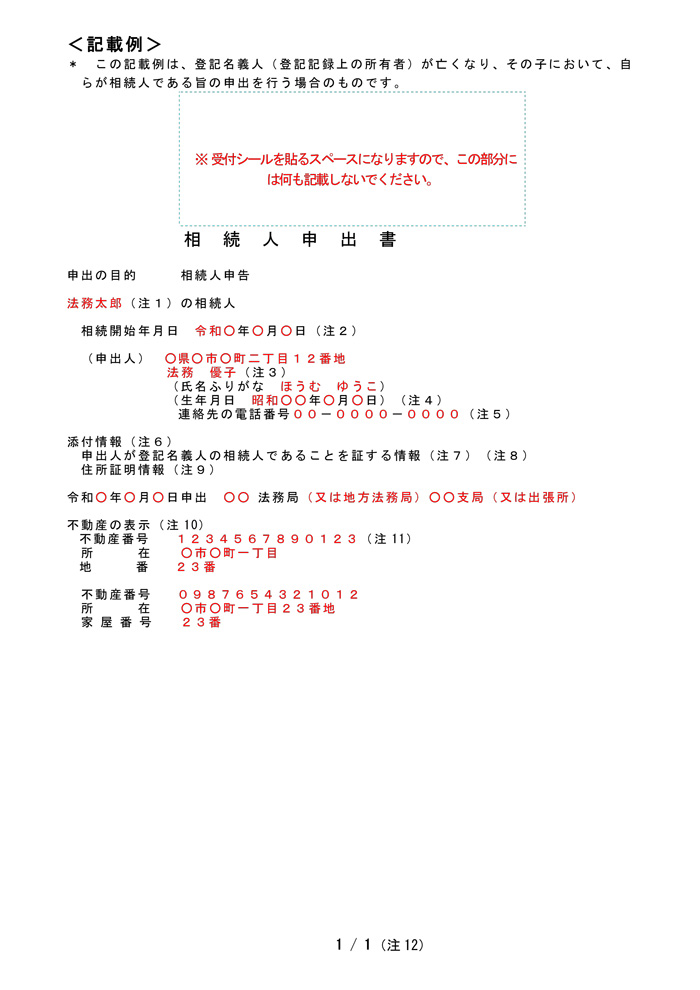

相続人申出書の記載例

相続人申出書は、法務省ホームページに様式があります。

申出人申告書の記載例

引用元 法務省

ほかにも法務省ホームページには、さまざまな記載例があります。

また、申出パターンにより、必要な戸籍謄本類も異なります。

相続人申出書を記入するときの注意点

相続人申出書を作成するときは、一字一句、正確に記載することを意識しましょう。

- 印刷・記載方法

- 申出書は、A4用紙・片面印刷とする。

- 申出書が複数枚の場合は、各ページの下部に何枚中の何枚目であるかを記載(例:「1/4」)のうえ、左側の余白を2箇所ホチキス留めする。

- 手書きの場合は、黒インク・黒ボールペンで記載する。

- 住所・氏名

- 被相続人(登記名義人)の氏名は登記簿どおりに記載する。

- 被相続人の死亡日は、戸籍謄本のとおりに記載する。

- 申出人の住所・氏名も、住民票の記載と完全一致させる。

- 不動産の表示

- 不動産番号を記載した場合は、土地の所在・地番、建物の所在・家屋番号の記載を、それぞれ省略できる。

- 登記事項証明書等の記載内容と完全一致するよう、正確に記載する。

- 不動産が複数ある場合は、すべて記載する。

提出先は法務局、不動産所在地の管轄に注意

必要書類は、「申出対象の不動産の所在地」を管轄する法務局に提出します。

窓口へ持参、または郵送での提出も可能です。

郵送の際は、封筒の表面に「相続人申出書在中」と記載し、書留郵便で送ります。

申請にかかる時間

戸籍謄本類の収集から登記完了の通知が届くまでの目安は、スムーズに進んで1~2カ月程度です。

被相続人が転籍を繰り返していたり、数次相続だったりする場合は、さらに時間がかかる可能性もあります。

相続人申告登記と併せて知っておきたい相続関連制度

ここからは、不動産の相続に関する諸制度をケース別に紹介します。

相続した土地が不要な場合

相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が利用できる可能性があります。

ただし、要件が厳しく、費用や時間がかかります。

空き家については、国や自治体でも「空き家バンク」や「全国空き家対策コンソーシアム」、「住まいのエンディングノートの提供」といった取り組みを行っています。

不要な土地の放置は、所有者不明土地の原因にもなります。

価格より早めの売却を優先する、貸出や贈与をするなど、さまざまな方法を検討しましょう。

被相続人が所有する不動産がわからない場合

2026年2月2日からスタートする「所有不動産記録証明制度」では、法務局に申請することで、全国にある被相続人名義の不動産情報を一括で取得できます。

相続人が知らなかった不動産の発見など、相続未登記の解消効果が期待されます。

住所や氏名を変更した場合

2026年4月1日から、「住所等の変更登記の申請の義務化」が施行されます。

不動産の登記名義人は、住所や氏名に変更があった場合、変更日から2年以内に登記申請をする必要があります。

義務化前に住所や氏名に変更があった場合は、2028年3月末までに登記が必要です。

また、正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。

よくある質問

ここからは、相続人申告登記に関する「よくある質問」を紹介します。

ほかの人に、相続人申告登記を頼むことはできる?

代理人が、相続人申告登記の申出をすることは可能です。

また、相続人の1人が、ほかの相続人の分も一緒に申出をすることもできます。

いずれの場合も所定の「委任状」が必要です。

※複数人の相続人が連名で申出書を作成・提出する場合、委任状は不要です。

過去に相続した不動産が未登記だった場合は、どうすればいい?

2024年4月1日以前に相続等で取得した不動産の場合も、相続登記が必要です。

相続人の調査や連絡調整に時間がかかる場合は、一旦相続人申告登記をしておきましょう。

申出書に添付した書類は返却してもらえる?

原則として、申出の際に原本の還付を請求すれば、登記所での調査が完了した後、返却をしてもらうことができます。

原本還付を希望する場合、まずは添付書面のコピーを取り、「原本に相違ありません」と記載します。続いて、申出人の記名押印をしたコピーを申出書に添付し、原本と一緒に提出します。

ただし、相続人申告登記の申出のためだけに作成したものや重要な書類など、原本の還付を受けることはできない書類もあります。

不動産の相続は専門家に相談しよう

相続人申告登記は、簡易な手続きで、相続登記の義務を果たせる制度です。

ただし、相続人申告登記は、「相続登記ができない場合の一時的な措置」です。

二度手間を避けるためにも、期限内の相続登記が望ましいでしょう。

不動産を始め、多くの相続の手続きでは、専門的な知識が必要です。

手続きをスムーズに進めるためにも、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

VSG相続税理士法人では、相続に詳しい税理士のほか、グループ内の司法書士や行政書士、土地家屋調査士と連携し、お客様のお困りごとにワンストップでサポートしています。

初回のご相談は無料で行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。