記事の要約

- 広域交付制度は、全国の市区町村で戸籍謄本などの戸籍証明書を取得できる制度

- 広域交付制度を利用できるのは、本人・配偶者・直系親族に限られる

- 戸籍の附票や戸籍抄本、電子化されていない古い戸籍は、広域交付の対象外

- 請求は窓口のみの受付であり、郵送請求や代理人による請求はできない

相続手続きで戸籍が必要な場合、被相続人の本籍地ごとに戸籍証明書を集めるのは手間がかかります。

しかし、2024年から始まった戸籍証明書等の広域交付制度では、全国どこの市区町村からでも戸籍謄本類をまとめて取得でき、 相続手続きをよりスムーズに進められるようになりました。

この記事では、広域交付制度の仕組みやメリット、利用時の注意点を詳しく紹介します。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。

相続手続きや相続税に関することでご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

目次

戸籍の広域交付とは?基礎からわかりやすく解説

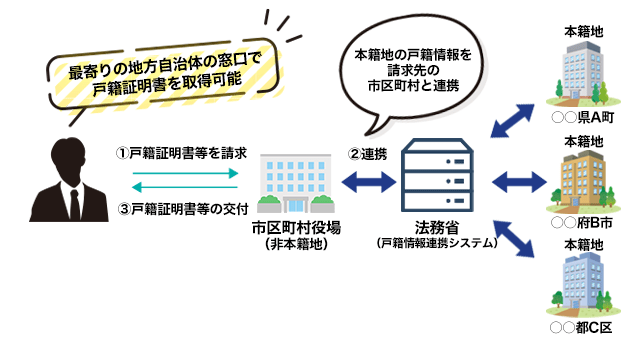

2024年3月からスタートした「戸籍証明書等の広域交付制度」は、これまで本籍地でしか取得できなかった戸籍謄本類を、全国の市区町村窓口で請求できる制度です。

複数の自治体にある戸籍謄本類も最寄りの役場でまとめて取得できるため、相続手続きの手間を大幅に減らせるようになりました。

なぜ戸籍を集めるのか

相続手続きを進める際には、相続人を正確に特定するため、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍証明書等(戸籍謄本など)をそろえる必要があります。

例えば、被相続人が再婚者であり、前妻との間に子どもがいる場合は、その子どもも法定相続人になります。

しかし、疎遠になっている場合は、戸籍をたどらなければ存在自体を確認できないこともあります。

相続人の全員を正しく把握しなければ、遺産分割協議書の作成や相続税の申告といった手続きに進むことができません。

そのため、まず戸籍を集めることが必要です。

なお、相続全般の手続きについては「相続手続きガイド」をご参照ください。

誰の戸籍が広域交付で取得できるのか

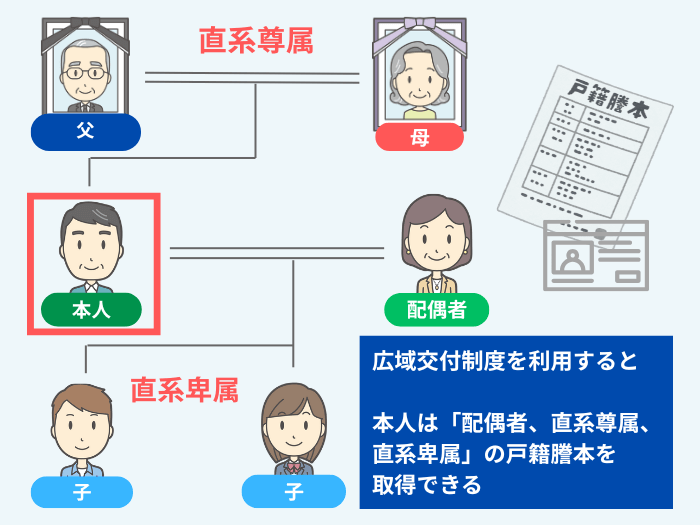

広域交付制度を利用すると、本人・配偶者・直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)の戸籍謄本類を取得できます。

兄弟姉妹やおじ・おば、いとこの戸籍は、広域交付制度の利用対象外です。

亡くなった兄弟姉妹の戸籍謄本が必要な場合は、従来どおり被相続人の本籍地の役所に直接請求する必要があります。

兄弟姉妹が存命の場合は、本人が広域交付制度を利用して戸籍謄本を請求します。

本人による申請が難しいときは、委任状を用意し、代理人が本籍地の市区町村に直接請求することもできます。

また、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方(DV等支援措置を受けている方など)も、安全確保の観点から広域交付制度の利用対象外となります。

どんな戸籍が広域交付で取得できるのか

広域交付制度を利用すると、次の証明書を取得できます。

いずれも、戸籍の内容をすべて記載した「謄本」にあたる書類です。

- 戸籍全部事項証明書(現在の戸籍)

- いわゆる「戸籍謄本」。現在の戸籍にいる存命者が、全員記載されています。

- 除籍全部事項証明書(除籍された戸籍)

- いわゆる「除籍謄本」。死亡や婚姻、転籍などにより全員が戸籍から抜け、閉じられた戸籍の記録を写したものです。

- 改製原戸籍謄本(旧様式の戸籍)

- 戸籍がコンピュータ化される前に作られた古い様式の戸籍で、現在の戸籍には記録されていない情報も含まれます。

かつての婚姻や養子縁組など、相続関係を確認するうえで欠かせない情報が残っていることも多いです。

戸籍の広域交付に関する注意点

広域交付制度は便利ですが、すべての戸籍証明書を請求できるわけではありません。

また、利用にあたってはいくつかの注意点があります。

(1)広域交付で取得できない戸籍がある

戸籍の一部のみを抜粋した戸籍抄本(個人事項証明書)や、戸籍の附票(住所の履歴がわかる書類)は、広域交付制度の利用対象外です。

また、紙台帳のまま電子化されていない古い戸籍謄本も、広域交付制度では取得できません。

未電子の戸籍や附票が必要な場合は、被相続人の本籍地の市区町村へ郵送で請求します。

(2)広域交付の手続きは「役所の窓口のみ」

広域交付制度は、全国の市区町村の窓口でのみ利用可能です。

郵送請求やオンライン申請、マイナポータル経由の取得には対応していません。

また、代理人による取得もできません。

なお、申請の際は本人確認が厳格に行われるため、マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの公的身分証明書を必ず持参しましょう。

(3)広域交付の受付時間に注意

自治体によっては、広域交付の受付時間が通常業務よりも早く終了します。

例えば、江東区の受付時間は15時、新宿区では16時までです。

そのため、窓口には平日の午前中または午後早めの時間帯に行くことをおすすめします。

また、証明書発行までにかかる時間は、自治体や本籍地の状況によって異なります。

特に、本籍地が遠方にあったり、古い戸籍謄本が含まれていたりする場合は、照会に時間がかかる可能性があります。

即日交付されず、交付までに数日から数週間かかるケースもある点には注意しましょう。

(4)廃棄される戸籍もある

除籍謄本の保存期間は150年と定められており、ずっと保存されるわけではありません。

また、以前は保存期間がさらに短く、2010年(平成22年)以前は80年、1961年(昭和36年)以前は50年でした。

そのため、2010年より前に保存期間を過ぎた除籍簿は、既に廃棄されているケースもあります。

現行制度でも、除籍簿に編さんされてから150年が経過すると、順次廃棄される可能性があります。

(5)家系図作成目的の戸籍収集には時間がかかる

家系図の作成を目的として広域交付制度を利用する場合、一度に請求できる範囲を制限している自治体もあります。

また、広範囲の戸籍謄本を検索する必要があるため、ほかの来庁者の手続きに支障が生じないよう、交付までに時間を要する場合があります。

自治体によっては、請求から交付までに数カ月程度かかることもあります。

相続で必要な戸籍を最短で集めるには?

相続手続きでは「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式」と「相続人全員の現在の戸籍」が必須です。

広域交付制度を使えば、全国どこの市区町村でも、本籍地が異なる複数の戸籍謄本類をまとめて取得できるため、相続手続きが大幅に短縮できます。

広域交付を活用した効率的な収集ステップ

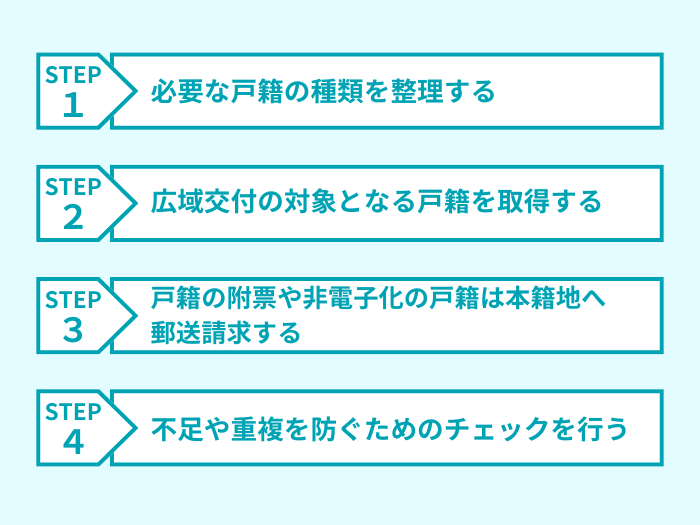

相続で必要となる戸籍謄本類は「取得できるものは広域交付で、対象外のものは郵送で」という流れで進めると、効率的にそろえられます。

(1)必要な戸籍の種類を整理する

相続手続きを行うためには、被相続人の「出生から死亡までの戸籍一式(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む)」と、相続人全員の「現在の戸籍謄本」が必要です。

ただし、被相続人がどの時点で転籍したかを事前に把握している人はほとんどいません。

そのため、まずは被相続人の「最後の本籍地」の市区町村から、「過去の本籍地(転籍先・転籍元)」をさかのぼるかたちで、順に戸籍を請求していく方法が基本です。

(2)広域交付の対象となる戸籍を取得する

電子化されている戸籍(現在の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本など)は、最寄りの市区町村窓口で広域交付制度を利用してまとめて請求します。

(3)戸籍の附票や非電子化の戸籍は本籍地へ郵送請求する

戸籍の附票(住所の履歴)や、電子化されていない古い戸籍謄本など、広域交付では取得できない書類は、本籍地の市区町村役場に郵送で請求します。

郵送請求の場合、発行までに数日〜数週間かかることもあるため、必要な書類を早めに洗い出しておくとスムーズです。

(4)不足や重複を防ぐためのチェックを行う

1つでも書類が欠けていると、相続人を正しく特定できず、 遺産分割協議や相続税申告が進められないおそれがあります。

取得した戸籍謄本類を順に確認し、被相続人の出生から死亡までの「つながり」に抜けがないかを確認します。

この作業は慣れていないと苦労するため、不明点がある場合は司法書士や行政書士などの専門家にチェックしてもらったほうがよいでしょう。

本人確認書類と持ち物チェックリスト

広域交付制度の利用に際し、主に必要になる持ち物は以下のとおりです。

- 顔写真付きの公的身分証明書

- 例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード

※健康保険証など顔写真のない証明書では受付できない自治体もあります。 - 本籍地と筆頭者名のメモ

- 本籍地が正確に分からないと、窓口で照会に時間がかかることがあるため、事前に確認しておきましょう。

- 手数料(自治体によって異なる)

- 戸籍全部事項証明書(謄本):450円程度

除籍・改製原戸籍:750円程度 - 必要な証明書の種類・通数のメモ

- 被相続人の「除籍謄本✕2通」「改製原謄本✕1通」など、具体的に整理しておくとスムーズです。

広域交付の対象外となる戸籍や附票を郵送で請求する場合は、所定の申請書、手数料分の定額小為替、返信用封筒などが必要です。

定額小為替の有効期限は6カ月のため、請求直前に購入するほうが安心です。

戸籍の取得方法の使い分け 広域交付・コンビニ交付・郵送請求

戸籍謄本類を取得する方法は、広域交付と本籍地への郵送請求だけではありません。

「現在の戸籍の全部(または個人)事項証明書」については、コンビニのマルチコピー機からマイナンバーカードを利用して取得することもできます。

ただしコンビニ交付が利用できるのは、本籍地の市区町村が対応している場合に限られます。

広域交付・本籍地への郵送請求・コンビニ交付の3つは、それぞれ取得できる戸籍の種類や請求できる人が異なります。

戸籍の収集方法は、目的や状況に応じて使い分けましょう。

| 比較項目 | 広域交付 | 本籍地への郵送請求 | コンビニ交付 |

|---|---|---|---|

| 取得場所 | 全国の市区町村役場の担当窓口 | 被相続人の本籍地がある役所(郵送) | コンビニ端末(対応自治体のみ) |

| 対象書類 | 電子化されている戸籍謄本類すべて | すべて取得可(戸籍の附票や非電子の戸籍も含む) | 現在の戸籍のみ |

| 請求人 | 本人・配偶者・直系親族 | 本人。委任状があれば代理人可 | 本人のみ |

| 手数料 | 450円〜750円程度 | 300円〜750円+郵送料・定額小為替手数料 | 450円程度 |

| 代理可否 | 不可 | 可 | 不可 |

シーン別・取得方法の使い分け

- 急いで複数の戸籍をまとめて取得したい

広域交付を利用する - 自分の現在の戸籍のみ必要

本籍地のある役場が、コンビニ交付に対応している場合は利用する - 附票・抄本・兄弟姉妹の戸籍謄本など、広域交付対象外の証明書が必要/代理人に収集してもらう

本籍地へ郵送請求する

広域交付で取得できる戸籍を一度に確保し、戸籍の附票や抄本は本籍地への郵送請求で取得すると、スムーズに戸籍謄本類をそろえられます。

また、自分の現在の戸籍のみが必要な場合は、コンビニ交付を利用するのが最も簡単です。

戸籍の収集時によくあるミスと対応策

広域交付制度を利用して戸籍謄本類を集めるときは、以下のようなミスに注意しましょう。

- ・ 本籍地や筆頭者を間違えて記入し、差し戻しになる

- 事前にマイナンバーカードや過去の戸籍で確認するほか、本籍地の記載がある住民票を取得しておくと確実です。

- ・相続人同士で戸籍の収集が重複する

- 代表者を決め、取得済みの戸籍をリスト化して共有しましょう。

広域交付制度を活用すれば、戸籍収集がスムーズに進む

戸籍謄本類の収集は、相続手続きに欠かせない作業です。

相続人を正確に確認できなければ、遺産分割や相続税申告を進めることができません。

戸籍が膨大で収集が大変な場合は、司法書士や行政書士などの専門家に相談し、漏れや重複のない状態で戸籍をそろえてもらうほうが安心でしょう。

VSG相続税理士法人では相続に強い税理士のほか、司法書士や行政書士とも連携し、戸籍収集のサポートから相続税申告、不動産登記まで、ワンストップで手続きを支援しています。

「何から始めればいいか分からない」「戸籍をどこに請求すればいいのか不安」という方は、まずはお気軽にご相談ください。