Contents [非表示]

会社更生法とは、倒産することなく経営難に陥った企業を再生させるために1952年に制定されました。

会社更生法は、株式会社のみを対象とした法律で、適用するには、裁判所に更生手続き開始の申立を行い、受理してもらう必要があります。

会社更生法が適用されると、裁判所の選任した更生管財人が会社更生計画を立てて、財産の処分などを行い再生を目指すことになります。

会社更生手続きを行う更生管財人には、経営権や財産を処分する権利など強力な権限を持ちます。

一方、株式は全て無価値になり、新たなスポンサーが株主となります。

現在の経営陣は全て経営権をはく奪されるので覚えておきましょう。

よって、会社更生手続きをするには、債権者や株主の同意が欠かせません。

会社更生法を利用する場合は、「債権者や株主の同意をもらうにはどうすればいいか」を考えましょう。

会社更生法は経営が厳しいどんな会社でも適用されるとは限りません。

会社更生法が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。

正確には、破産手続き開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときという表現になります。

会社更生法が適用されるのは、支払不能と債務超過がある時です。

支払不能とは、文字通り借金を返すお金がなく返せなくなったとき、債務超過は自社の資産よりも債務が多くなり過ぎてしまった状態を言うのです。

資産よりも債務が多くなってしまうと、支払不能になります。

このままだと会社は倒産してしまいますが、会社更生法を適用すれば倒産は免れます。

借金については整理して、計画を立て、返済できる範囲内の借金を返していくことになります。

過去に会社更生法を適用した会社といえば、日本航空が有名です。

会社更生はどちらかといえば大企業が使うことの多い制度です。

会社更生法が適用される場合はもう一つあります。

借金を返せないことはないが、今借金を返してしまうと、手元にお金がなくなってしまい、事業を継続できないという場合です。

支払不能や債務超過にまではなっていないけれども、借金を無理して返した後に大変なことになってしまうケースも、会社更生法を適用して会社の再生を目指します。

会社更生法が適用されたら、どのような影響があるのでしょうか。

会社更生法が適用されると、まずは会社の更生計画をたてます。

更生管財人が更生計画書を作成し、裁判所に提出、裁判所に認められれば更生計画が実行されます。

会社更生法が適用され、更生計画書のもと会社を立て直す場合には、従業員の整理解雇や借金の返済が行われます。

従業員を全員クビにする必要はありませんが、従業員の整理解雇が行われるケースが多いのです。

会社更生法が適用され、会社の再建を目指す場合、手元にはあまり資金が残っていないことが多くあります。

整理解雇をした場合、従業員に退職金が支払われないケースもあります。

しかし、従業員は「未払い賃金の立て替え払い制度」という厚生労働省の制度を使うことができますので、本当に何ももらえないというわけではありません。

会社更生法が適用されると、既存の株主は権利を失います。

株式の価値はなくなってしまいます。

会社更生法を適用すると次のメリットがあります。

一方で、次のようなデメリットもあるので、注意が必要です。

それぞれの詳しい内容については以下の記事に詳しく書かれていますのでご覧ください。

ここからは会社更生を選択すべき会社の特徴を紹介します。

そもそも会社更生は、株式会社しか利用できません。

また手続きの費用が高く、期間も数年間はかかります。

そのため会社更生を利用できるのは、ある程度規模が大きく、資金のある株式会社のみです。

中小企業だったり、手続き費用を払えるだけの資金がない場合は、会社更生ではなく民事再生を選びましょう。

会社更生のメリットは、担保になっている資産を守れることです。

銀行から融資を受ける場合に、会社の不動産を担保にしているケースも多いでしょう。

会社更生は担保権の行使を止められるため、「どうしても会社の建物を手放したくない」という場合は、会社更生の利用がおすすめです。

会社更生ではなく民事再生の場合は、担保権への制限がないため、会社更生のように担保になっている資産を守ることはできません。

会社更生は時間・お金がかかりますが、会社を潰すことなくリスタートできます。

「会社の状態はとても悪いが、破産ではなく再建型の手続きをしたい」というなら、会社更生がおすすめです。

ただし法人破産しても、法的なペナルティはなく新しく起業もできるため、「今後も会社をやりたい」と思っている人にとって破産も有効な手段でしょう。

民事再生法とは、経済的に行き詰った会社の経営を立て直すことを目的として適用される法律です。

会社の再建を目指す再建型の手続きを行う際に適用され、現在の経営者の交代を前提としていない点にも特徴があります。

実際に民事再生法により事業の再建を行う方法は以下3つの分けることができます。

民事再生の手続きは、すべて裁判所の決定にもとづいて行われます。

裁判所の手続きは、弁護士の専門知識がなければ進めることができません。

そのため、民事再生を検討している場合は、まず弁護士に相談するようにしましょう。

経営に行き詰まってしまった企業が再生を目指すときに、会社更生法の適用を受けるか、民事再生法の適用を受けるか、2つの方法があります。

2つの方法を比較してみましょう。

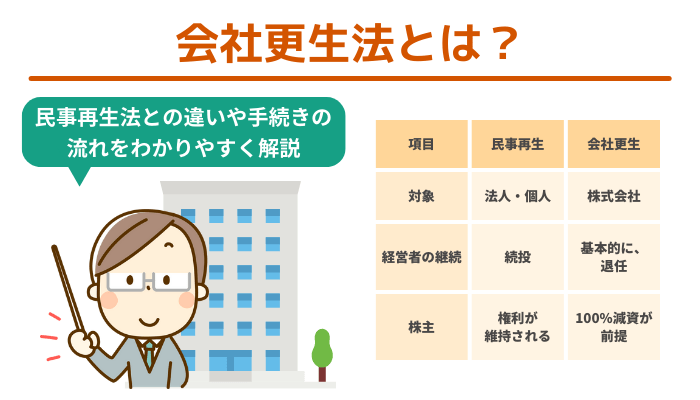

| 項目 | 民事再生 | 会社更生 |

|---|---|---|

| 対象 | 法人・個人ともに可能 | 株式会社のみ |

| 経営者の継続 | 経営者がそのまま経営できる | 基本的に全員退任 |

| 管財人の選任 | 基本的に必要なし(例外的に選任されるケースあり) | 管財人が選任され、経営権・処分権を持つ |

| 権利変更の対象 | 手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの(再生債権) | ・手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(更生債権) ・担保権付の請求権(更生担保権) ・株主の権利 |

| 担保権の扱い | 担保権は再生手続きが行われていても、実行できる。ただし、競売手続の中止命令および担保権消滅制度がある。再生計画認可後は担保権が実行可。 | 担保権は会社更正手続きが開始されると実行できない。更正計画認可後も実行できない。 |

| 株主の扱い | 原則、株主の権利は維持される。 | 100%減資が前提。既存の株主は権利を失う。 |

| 租税の扱い | 再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。 | 再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。 |

| 計画の成立 | ・再生債権者の決議による再生計画案の可決 ・裁判所の認可 | ・更生債権者、更生担保債権者、株主による構成計画案の可決 ・裁判所の認可 |

ここからは、会社更生法と民事再生法のそれぞれの違いについてご説明します。

会社更生法は、株式会社のみを対象とします。

しかし、民事再生法は法人と個人を対象にしています。

株式会社ではない会社や、そもそも会社ではない法人の場合は、民事再生手続をすることになります。

会社更生法を使えるのは、株式会社のみであるからです。

会社更生法を適用して会社を再生させる場合には、更生管財人が必要です。

一方、民事再生法では原則として管財人はいりません。

会社更生法は、担保権のある債権や租税に関しても、権利行使に制限をすることができます。

民事再生の場合については、担保権は実行可能ですし、租税についても通常通り支払わなければなりません。

「とにかく会社から出て行くお金を制限したい」という場合は、債権者の権利を強力に制限できる会社更生法の方が良いでしょう。

民事再生法の場合は、そこまでの強力さはありません。

民事再生法の場合は、管財人は選任されず、経営陣も交代しなくてすみます。

経営陣の交代のしようがない場合には民事再生法の適用を検討することになるでしょう。

レアケースですが、民事再生法適用の案件で、再生管財人が選任されることもあります。

会社更生法の適用を受けた場合、株主の権利は喪失し、株の価値は0になるとご紹介しました。

民事再生法の場合は、株主の権利が維持されます。

会社更生法を適用したい場合、更生計画案について、担保権者と株主と債権者が会社更生計画に同意しなければいけません。

民事再生法の場合は、債権者の同意があれば足ります。

手続き自体の煩雑さ、手続きにかかる期間については、会社更生法の方が上です。

民事再生法よりも複雑で、関わる人も多いので、どうしても時間がかかってしまいます。

裁判所の認可を得られるまでに1~3年かかることもあります。

一方、民事再生法の場合は認可まで約5ヶ月ほどですみます。

簡単に、短期間に債務を整理して会社を立て直したいときは民事再生法の方があっているということです。

一方、時間をかけてでもしっかりと会社を再生させたい場合は、会社更生法の適用を検討してもいいでしょう。

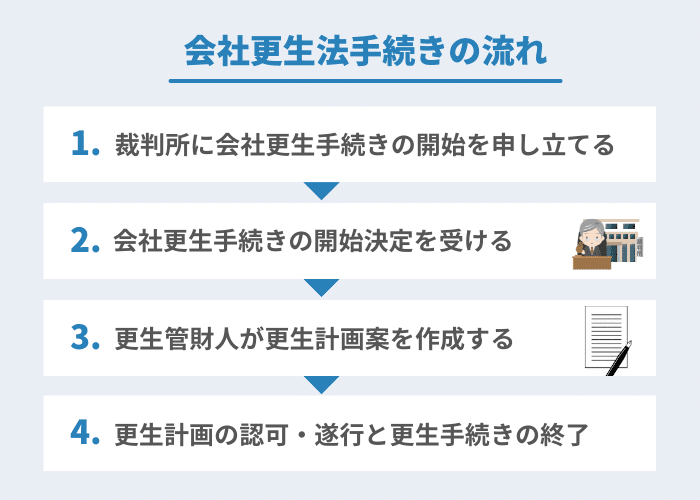

会社更生法の手続きの流れについてご紹介します。

会社更生法の鍵である、更生計画の認可まで1年ほどかかってしまうこともあります。

全ての手続きが終わるまでにはかなりの時間がかかってしまうのです。

まずは、裁判所に会社更生手続きの開始を申し立てます。

事前に裁判所との打ち合わせも行います。

裁判所が申し立てを認めると、裁判所から保全管理人が選任されます。

会社が債務を勝手に返済しないように、保全管理人が保全を行うのです。

会社更生手続き開始の申し立てをし、保全管理人が選任された後、裁判所は会社更生手続きの開始決定を出します。

関係人集会などを通じ、どこからいくらのお金を借りているのか、債権調査をしたのち、更生管財人が更生計画案を作成します。

更生計画案には、債権者などの利害関係者の権利がどうなるのか、債権にはどのような条件がつくのかなどといったことを盛り込みます。

更生管財人が作成した更生計画案を裁判所に提出し、関係人集会で決議されるのです。

関係人集会で可決された更生計画案は、裁判所から認可決定が出ます。

認可ののち、更生計画案が効力を持つのです。

発行した更生計画案の元、会社の再建を進めて行きます。

会社の債務の弁済が終わる、もしくは終わりそうだと裁判所が判断したとき、会社更生手続きが終了します。

一方で、裁判所によって更生手続きの終了が認められない場合にも、会社更生手続きとしては終わりますが、そのまま破産手続きへと進んでいくのです。

過去に会社更生法・民事再生法が適用された会社の事例をご紹介します。

制度の複雑な手続きにかかる時間の長さなどから、会社更生法の適用は稀です。

一番最近の事例で、有名なものといえば、日本航空(JAL)の再生問題でしょう。

JALは、経営再建のために会社更生法の適用を申請しました。

企業再生支援機構が支援を決定し、利害関係者との調整は事前に進めてありました。

利害関係者調整を事前に進めておく方法を、「事前調整型」もしくは「プレパッケージ」と呼びます。

資本注入、人員削減などをし、さらに政府も協力しJALは再生しました。

JALは、日本国内最大手の航空会社ですが、経営はそもそも厳しかったようです。

テロ、感染症の流行(SARSやインフルエンザ)、リーマンショックなどのショックがあると、度々借入をし、経営を存続させてきました。

これらのリスクが経営にダメージを与えたことは原因の一つですが、ライバルである全日空輸(ANA)についてはそこまでの経営不振に陥っていないことから、JALの経営面に問題があったことも指摘されています。

民事再生ではなく、会社更生法の適用を選択した要因としては、債権者間の不公平感をなくすためと考えられています。

再生手続き開始後のつなぎ融資も厳しかったようです。

諸事情を考えると、根本的に経営体制を変えて、改革をしていかなければならないと判断されたため、会社更生法の適用の申請に至ったとのことです。

会社更生法の、手続きに時間がかかるというデメリットについては、債権者との調整とスポンサーを先に決めておくこと(プレパッケージ方式)で解決しました。

また、再生手続きをすることで万が一にもJALの航空機が飛ばなくなると、日本国内外に多大な影響が出てしまうことから、極力影響が出ないように政府も配慮したようです。

スカイマークの場合は、民事再生法の適用を申請しました。

民事再生法の方が、再建までのスピードが早いことが特徴です。

スカイマークの場合は債権者が少なかったので、民事再生法を選択するメリットが十分にあったということでしょう。

マイカルの場合は、民事再生法で会社を再建しようとしたものの、難航したため会社更生法に途中から切り替えて手続きが進められました。

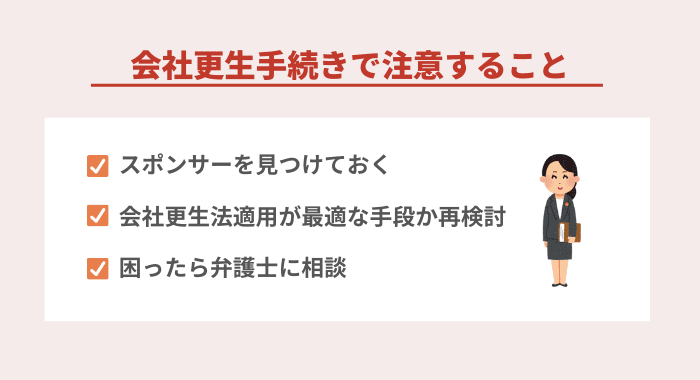

会社更生手続きを行うときに注意すべきことを3つご紹介します。

会社更生が成功するためには、資金協力してくれるスポンサーが必要です。

スポンサーは更生会社への出資・事業の譲り受けなどの援助を行ってくれます。

もちろん自力で会社再建することも可能ですが、スポンサーの支援があるだけで成功率はグッと上がります。

スポンサーを見つける時期は会社によって異なりますが、手続きの申し立て前が一番いいでしょう。

会社更生手続きを行うなら、申し立てする前にスポンサーを見つけておくことが重要です。

会社を再建する手段として、会社更生・民事再生・破産といった複数の手段があります。

もし会社更生手続きを始めたら、破産・民事再生などが中止されるので注意しましょう。

破産手続きを開始して、途中で会社更生に移行したら、破産手続きの時間・労力が無駄になります。

手続きに時間がかかるほど会社の価値も下がっていくため、なるべく早く手続きが終わるように、最初から最適な手段を選びましょう。

会社更生は専門的な知識が必要になります。

もし自分に専門的な知識がなければ、弁護士に相談しましょう。

再建に慣れている弁護士に依頼すれば「どの手段を選べばいいのか?」といった適切なアドバイスをもらえます。

時間・手間の節約に繋がり、自分は会社のことに専念できます。

今回は、会社更生法について、どのような制度なのか、民事再生との違いなどについて説明しました。

会社更生は、破産の手前の段階です。

どの会社でもできる手続きというわけではありませんので、もし経営に行き詰まって借金の整理をしたいなどの問題があれば、早めに弁護士に相談しましょう。