記事の要約

- 成年後見制度とは何か、図解でスッキリわかる

- 自分たちの場合は「法定後見」と「任意後見」のどちらを選ぶべきか

- 制度のメリットと後悔しないための注意点(デメリット)

- 手続きの流れとかかる費用

- 成年後見制度についての相談先

「最近、親の物忘れが増えてきた気がする…」

「もし親が認知症になったら、預貯金の管理はどうすればいいんだろう?」

「悪質な訪問販売のニュースを見るたび、うちの親は大丈夫だろうかと心配になる…」

ご自身の親や家族の将来を考えたとき、このような不安が頭をよぎることはありませんか。

大切な家族の判断能力が低下してしまったとき、財産を守り、安心して生活を送るためのサポートをする公的な仕組みが「成年後見制度」です。

しかし、制度の名前は聞いたことがあっても、「手続きが複雑そう」「一度利用すると家族の財産が自由にできなくなるのでは?」「費用はどれくらいかかるの?」といった疑問や不安も多いのではないでしょうか。

この記事では、成年後見制度の基本的な仕組みやメリットだけでなく、知っておくべきデメリット、具体的な手続きの流れ、そして誰もが気になる費用について解説します。

最後までお読みいただければ、成年後見制度を正しく理解し、「自分たちの場合は、この制度を利用すべきか」を判断するための、確かな知識が身につきます。そして、次にとるべき行動が明確になるはずです。

成年後見制度に詳しい専門家の監修のもと、正確で信頼できる情報をお届けしますので、どうぞ安心して読み進めてください。

目次

【図解】成年後見制度とは?判断能力が不十分な方を守る仕組み

成年後見制度を一言でいうと

成年後見制度とは、一言でいうと「認知症や知的障がい、精神障がいなどが原因で、判断能力が不十分になった方を法律的に保護し、支援するための公的な制度」です。

たとえば、以下のような状況でご本人やご家族をサポートします。

- 預貯金の管理や不動産の売却などを、本人の代わりに行う

- 本人が不利な契約を結んでしまわないように見守り、もし契約してしまった場合は取り消す

- 介護サービスや施設入所に関する契約を、本人の代わりに行う

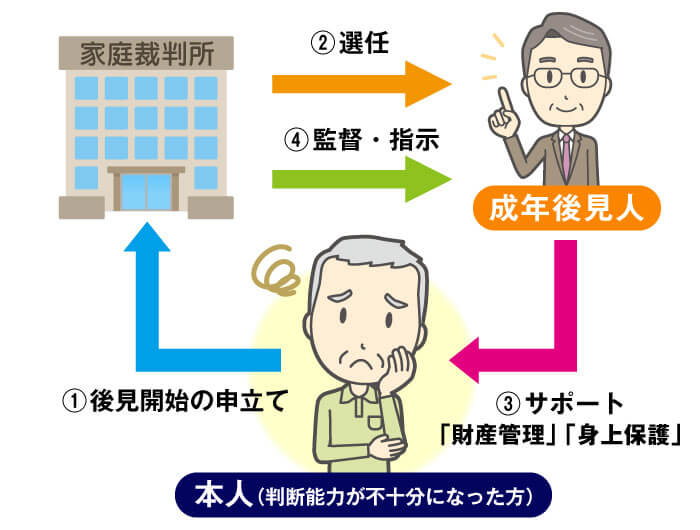

このように、財産面と生活面の両方から本人を保護し、その人らしい生活が続けられるように手助けするのが、成年後見制度の目的です。この制度で本人を支援する人のことを「成年後見人」と呼びます。

後見人の2つの大きな役割「財産管理」と「身上保護」

成年後見人が行うサポートは、大きく分けて「財産管理」と「身上保護(しんじょうほご)」の2つがあります。

家庭裁判所の監督のもと、後見人が本人に代わって様々な契約や手続きを行うことで、本人の権利と財産を守ります。下の図のように、後見人はあくまで本人のために働き、その働きを家庭裁判所がチェックするという関係性になっています。

財産管理:預貯金から不動産まで本人の資産を守る

「財産管理」とは、その名の通り、本人が持つ資産を適切に管理し、本人の利益のために活用することです。後見人は、本人のために以下のような行為を代理で行います。

- 預貯金の管理・払い戻し

- 年金の受領

- 公共料金、税金、家賃、医療費などの支払い

- 不動産の管理や処分

- 遺産分割協議への参加

- 確定申告

重要なのは、後見人がすべての財産を自由に動かせるわけではない、という点です。特に、本人の住居(自宅など)を売却するといった重要な財産の処分には、事前に家庭裁判所の許可を得なければなりません。 これにより、後見人による財産の不正利用を防ぎ、本人の資産を確実に守る仕組みになっています。

身上保護:介護や医療の契約をサポートする

「身上保護」とは、本人が安心して日常生活を送れるように、生活環境や療養環境を法的に整えることです。「身上監護」とも呼ばれます。

- 要介護認定の申請・更新手続き

- 介護サービス提供事業者との利用契約

- 介護施設や高齢者向け住宅への入退所契約

- 入院や転院に関する手続き

- 住居の賃貸借契約

ここで最も注意すべき点は、身上保護に「直接的な身体介護」は含まれないということです。後見人の役割は、あくまで必要なサービスを受けられるように「契約」や「手続き」をすることです。

食事の世話、入浴や排泄の介助、掃除、送迎といった実際の介護行為(事実行為)は、後見人の職務ではありません。これらの行為は、後見人が契約したヘルパーや介護施設のスタッフが行います。

なぜ今、成年後見制度が必要とされているのか

現在、日本は超高齢社会を迎え、多くの方が長寿を全うする時代になりました。それに伴い、認知症を患う方の数も年々増加しており、厚生労働省の発表(認知症施策推進基本計画)によれば、2040年には65歳以上の高齢者のうち、実に3.3人に1人が認知症になると推計されています。

判断能力が不十分になると、ご自身での財産管理が難しくなったり、悪質な詐欺の被害に遭いやすくなったりするリスクが高まります。また、ご家族が良かれと思って本人の預金を引き出そうとしても、金融機関から「ご本人様の意思が確認できないため、手続きできません」と断られ、事実上、資産が凍結されてしまうケースも少なくありません。

このような問題を社会全体で支え、解決するために、成年後見制度の重要性がますます高まっています。これは、特別な人のための制度ではなく、誰もが安心して老後を迎えるために知っておくべき、私たちの生活に密接に関わる仕組みなのです。

始めるタイミングで変わる2つの種類「法定後見」と「任意後見」

成年後見制度には、利用を開始するタイミングによって「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの種類に分けられます。

- 法定後見

- すでに判断能力が不十分になっている場合に、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度。

- 任意後見

- 将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ本人が後見人とその内容を契約で決めておく制度。

【判断能力が低下した後】に利用する「法定後見制度」

法定後見制度は、すでに認知症や障がいなどによって判断能力が低下している方を保護するための制度です。

この制度では、本人の判断能力の程度に応じて、サポートの範囲が「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。どの類型になるかは、医師の診断書などをもとに家庭裁判所が最終的に判断します。

| 後見 (こうけん) | 保佐 (ほさ) | 補助 (ほじょ) | |

|---|---|---|---|

| 対象となる方 | 成年被後見人 判断能力が常に欠けている状態の方 |

被保佐人 判断能力が著しく不十分な方 |

被補助人 判断能力が不十分な方 |

| 具体例 | 日常の買い物も一人では難しい | 日常の買い物はできるが、不動産売買などの重要な契約は難しい | 重要な契約もできるかもしれないが、不安がある |

| サポートする人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |

| 主な権限 | 【代理権・取消権】 本人が行った契約などを原則すべて取り消せる。財産に関するすべての法律行為を代理できる。 |

【同意権・取消権】 法律で定められた重要な行為(借金、相続、家の新築・改築など)に同意したり、同意なく行われた行為を取り消したりできる。

|

【同意権・取消権】 申立てにより、特定の法律行為(借金、保証など)について同意したり、同意なく行われた行為を取り消したりできる。

|

| 申立てができる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官 など | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官 など | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官 など |

【判断能力があるうち】に備える「任意後見制度」

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、元気なうちにご自身で「誰に(任意後見人)」「どのような支援をしてもらうか(代理権の範囲)」をあらかじめ契約によって決めておく制度です。

法定後見が家庭裁判所によって後見人が選ばれるのに対し、任意後見ではご自身が信頼する家族や専門家を後見人として指名できるのが最大の特長です。

ただし、この任意後見契約は口約束では成立しません。必ず公証役場で、法律の専門家である公証人のもと「公正証書」を作成する必要があります。これにより、契約内容が法的に保護され、将来、ご自身の意思に沿ったサポートが確実に受けられるようになります。

利用する前に必ず知るべきメリットと注意すべきデメリット

成年後見制度は、ご本人やご家族にとって非常に心強い制度ですが、その一方でいくつかの制約や注意点も存在します。利用を開始してから「こんなはずじゃなかった…」と後悔することがないように、この章では制度の良い面(メリット)と、慎重に検討すべき面(デメリット)の両方を詳しく見ていきましょう。

成年後見制度を利用する5つのメリット

まずは、成年後見制度を利用することで得られる5つの大きなメリットから解説します。

本人の財産を第三者による使い込みや浪費から守れる

最大のメリットは、本人の大切な財産を確実に守れることです。

判断能力が不十分になると、本人が言われるがままにお金を使ってしまったり、残念ながら親族などが本人の財産を使い込んでしまったりするケースがあります。後見人が選任されると、通帳や印鑑は後見人が責任をもって管理し、すべての入出金は家庭裁判所の監督下で行われます。これにより、不適切な支出を防ぎ、本人の資産を浪費や第三者による搾取からしっかりと守ることができます。

不利な契約や悪徳商法などの被害から本人を守れる

判断能力が不十分な方を狙った悪質なリフォーム勧誘や、高額な商品を売りつける詐欺被害は後を絶ちません。成年後見制度には、こうした被害から本人を力強く守る「取消権」という武器があります。

これは、本人が不利な契約をしたり、不要な高額商品を購入してしまったりした場合に、後から後見人がその契約を取り消すことができる権利です。たとえ契約書にサインをしていても、契約を無かったことにできるため、金銭的な被害の回復が期待できます。

なお、任意後見制度には取消権が認められていないため、本人保護の観点から取消権が必要になった場合、法定後見制度制度への移行を検討しましょう。

必要な介護・医療サービスの手続きを円滑に進められる

介護施設への入所や、訪問介護サービス(ヘルパー)の利用には、必ず本人による契約が必要です。しかし、認知症などで本人の判断能力が著しく低下していると、法的に「意思能力がない」とみなされ、その状態で行った契約は無効となる可能性があります。

施設側も、無効な契約を結ぶリスクを避けるため、判断能力が不十分な本人との契約をためらうケースも少なくありません。

成年後見制度を利用していれば、選任された後見人が本人に代わってこれらの契約を有効に行うことができます。これにより、本人の判断能力に関わらず、必要な介護や医療サービスを受けるための手続きを滞りなく進められます。

遺産分割協議など、本人に代わって法律行為ができる

例えば、本人の親(つまり祖父母)が亡くなって相続が発生したとします。このとき、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要ですが、相続人の一人である本人の判断能力が不十分だと、協議に参加できず、相続手続きが完全にストップしてしまいます。

後見人がいれば、本人の代理人として遺産分割協議に参加し、本人の法定相続分がきちんと確保されるように手続きを進めることができます。これにより、他の親族に迷惑をかけることなく、相続を円滑に完了させることが可能になります。

家庭裁判所の監督下で、透明性の高い財産管理が実現する

後見人は、年に一度、家庭裁判所へ「本人の財産がどのように管理され、何に使われたか」を詳細に報告する義務があります。財産目録や収支報告書を提出し、通帳のコピーなども添付するため、お金の流れが非常にクリアになります。

公的な第三者である家庭裁判所がチェックすることで、財産管理の透明性が確保され、「誰がいくら使ったかわからない」といった親族間の無用な争いや疑念を防ぐ効果も期待できます。

【最重要】後悔しないための7つのデメリット・注意点

メリットは心強いものですが、一方で成年後見制度にはいくつかの制約や負担も伴います。これらを事前に理解しておくことが、後悔しないための何よりの「お守り」になります。特に重要な7つのポイントを、一つひとつ正直に解説します。

家族であっても財産を自由に動かせなくなる

これは最も多くの方が誤解しがちな点です。後見制度はあくまで「本人の財産を、本人の利益のために守る」制度です。そのため、後見人が選任されると、たとえ家族であっても、本人の財産をこれまでのように使うことはできなくなります。

具体的には、以下のような支出は原則として認められません。

- 子や孫へのお祝い金、学費の援助(生前贈与にあたる行為)

- 株式投資や不動産投資など、元本割れのリスクがある資産運用

- 自宅のリフォーム(本人の生活に必要不可欠と認められない場合)

- 家族の生活費の援助

すべての支出は「本人のため」という厳格な基準で判断されるため、柔軟な財産活用を考えている場合は、大きな制約と感じる可能性があります。

専門家が後見人になると継続的な費用(報酬)が発生する

弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任された場合、その報酬を本人の財産から支払う必要があります。報酬額は後見人の働きや本人の財産額に応じて家庭裁判所が決定し、本人が亡くなるまで継続的に発生します。

財産額にもよりますが、月額2万〜6万円程度が一般的な目安となり、これが長期にわたる負担となることは念頭に置く必要があります。

希望通りに親族が後見人に選ばれるとは限らない

制度の申立ての際に「長男を後見人候補者に」と希望を出すことは可能です。しかし、最終的に誰を後見人に選任するかを決めるのは、家庭裁判所です。

親族間で意見の対立がある場合や、本人が多額の不動産や有価証券を持っているなど財産管理が複雑な場合には、公平性・専門性の観点から、候補者以外の弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースも少なくありません。

一度開始すると、本人が亡くなるまで原則やめられない

「財産を親族が自由に使えないから」「後見人との相性が悪いから」といった家族の都合で、一度始まった後見制度を途中でやめることは、原則としてできません。

後見が終了するのは、本人の判断能力が回復した場合(認知症などでは極めて稀です)か、本人が亡くなった場合のみです。これは、生涯にわたる非常に重い決定であることを理解しておく必要があります。

申立ての手続きが複雑で、開始までに時間がかかる

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行う必要がありますが、そのためには多くの書類を準備しなければなりません。

- 申立書

- 本人の戸籍謄本、住民票

- 後見人候補者の戸籍謄本、住民票

- 本人の財産に関する資料(預金通帳のコピー、不動産登記事項証明書など)

- 医師の診断書

これらの書類をすべて集めるだけでも大変な労力がかかります。また、申立てをしてから実際に後見が開始されるまでには、通常3〜4カ月程度の期間を要するため、緊急のお金が必要な場合など、すぐに解決したい問題には対応できない可能性があります。

後見人との相性が合わない可能性がある

特に家庭裁判所によって専門家が後見人に選任された場合、その法律やルールの専門家ではあっても、本人や家族と人間的な相性が合うとは限りません。

事務的な対応を冷たく感じてしまったり、財産管理の方針について意見が対立してしまったりすることもあるでしょう。しかし、不正行為や著しい任務怠慢といった明確な理由がない限り、「相性が悪い」というだけで後見人を解任・変更することは非常に困難です。

家庭裁判所への定期的な財産状況の報告義務が生じる

この義務は、専門家だけでなく、親族が後見人になった場合でも同様に課せられます。年に一度、家庭裁判所に対して、後見人として行った業務内容や、本人の財産の収支状況をまとめて報告しなければなりません。

預金通帳のコピーをすべて用意し、使ったお金の領収書を添付するなど、その事務作業は決して楽なものではなく、大きな負担と感じる方もいらっしゃいます。

申請から開始まで!手続きの流れを5ステップで徹底解説

「成年後見制度を利用したいけれど、何から手をつければ良いかわからない…」

いざ手続きを進めようと思っても、裁判所が関わるとなると、どうしても難しく感じてしまいますよね。

しかし、ご安心ください。手続きには決まった流れがあり、一つひとつのステップを順番に進めていけば、必ずゴールにたどり着けます。この章では、申立ての準備から後見が開始されるまでの具体的な流れを、5つのステップに分けて解説します。

- STEP1:専門家・専門機関への相談

- STEP2:申立ての準備(必要書類の収集)

- STEP3:家庭裁判所への申立て

- STEP4:家庭裁判所による調査・審問(しんもん)

- STEP5:審判(しんぱん)・後見開始

STEP1:専門家・専門機関への相談

まず最初に行うべきことは、専門機関への相談です。いきなりご自身で手続きを進めようとせず、専門家の助言を求めることが非常に重要です。

「困ったときの相談先はここ!無料相談窓口と専門家一覧」で詳しく解説しますが、市区町村の高齢者福祉担当窓口や地域包括支援センター、社会福祉協議会などで無料相談に応じています。また、弁護士や司法書士に相談すれば、申立て手続きそのものを依頼することも可能です。

この相談の段階で、「本当に成年後見制度の利用が最適な方法なのか」「申立てをするなら、どの類型(後見・保佐・補助)が当てはまりそうか」といった点について、客観的なアドバイスをもらえます。

STEP2:申立ての準備(必要書類の収集)

相談を経て申立ての意思が固まったら、次は必要書類の収集です。ここが手続き全体で最も時間と労力がかかる部分です。家庭裁判所に提出するために、主に以下のような書類が必要となります。

- 申立書一式:裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。

- 本人の戸籍謄本(発行から3カ月以内)

- 本人の住民票(発行から3カ月以内)

- 成年後見人等候補者の戸籍謄本(発行から3カ月以内)

- 成年後見人等候補者の住民票(発行から3カ月以内)

- 医師の診断書(成年後見制度用):制度の利用に不可欠な最重要書類です。これも裁判所のウェブサイトで所定の書式をダウンロードし、主治医に作成を依頼します。

- 本人の財産に関する資料:

- 預貯金通帳のコピー(過去の取引履歴も含む)

- 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書

- 生命保険証券のコピー など

- 本人の収支に関する資料:

- 年金額通知書、給与明細、確定申告書のコピー

- 施設利用料、医療費、税金 などの領収書のコピー

- ※

- 状況によって、上記以外の書類の提出を求められる場合もあります

特に診断書の取得や、複数の役所を回って書類を集める作業には、1〜2カ月程度かかることも珍しくありません。時間に余裕をもって準備を進めましょう。

STEP3:家庭裁判所への申立て

すべての必要書類が揃ったら、いよいよ家庭裁判所へ申立てを行います。申立てを行う裁判所は、どこでも良いわけではありません。本人の住民票がある住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。

申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族(子、孫、親、兄弟姉妹、甥・姪、いとこ等)など、法律で定められた人のみです。

STEP4:家庭裁判所による調査・審問(しんもん)

申立てが受理されると、家庭裁判所による調査が始まります。これは、申立ての内容が適切かどうか、後見人を置く必要が本当にあるかなどを、裁判所が中立的な立場で確認するための手続きです。

主に、家庭裁判所の「調査官」が、申立人(申立てをした人)や後見人候補者と面談(審問)を行います。面談では、申立てに至った経緯、本人の生活状況や財産の状況、候補者が後見人として適格か、といった点について質問されます。

また、必要に応じて調査官が本人の自宅や入院先を訪問して本人と直接面談したり、他の親族に対して「後見人を選任することに賛成か」「候補者について意見はあるか」といった意向照会が行われたりすることもあります。

STEP5:審判(しんぱん)・後見開始

調査官による調査や審問の結果をもとに、裁判官が最終的な判断を下します。この法的な決定のことを「審判」と呼びます。

審判では、後見を開始するかどうか、開始する場合は「後見」「保佐」「補助」のどの類型にするか、そして誰を成年後見人等に選任するかが正式に決定されます。決定内容は「審判書」という書面で関係者に通知されます。

この審判書が通知されてから2週間、不服申立てがなければ審判は「確定」します。審判が確定すると、その内容が法務局に登記され、これで公的に成年後見が開始となります。

これ以降、選任された成年後見人は、審判書や登記内容の証明書(登記事項証明書)を使って、金融機関での手続きや様々な契約行為を、本人の代理人として正式に行うことができるようになります。

申立てから審判が確定するまでの期間は、全体でおおよそ3〜4カ月が目安となります。

結局いくらかかる?申立て費用と後見人への報酬のすべて

成年後見制度を利用するにあたって、多くの方が最も気にされるのが「費用」の問題ではないでしょうか。「いったい、全部でいくらかかるのか?」という疑問に、具体的にお答えします。

費用は大きく分けて、「①申立て時に1回だけかかる費用」と、「②後見が続く限り発生する費用(後見人への報酬)」の2種類があります。

申立て時に1回だけかかる費用

これは、家庭裁判所に後見の開始を申し立てる際に必要となる実費です。ご自身で手続きを行う場合、費用の目安はおおよそ1万〜10万円程度となります。

| 金額の目安 | 備考 | |

|---|---|---|

| 申立手数料(収入印紙) | 800円 | 「後見」「保佐」「補助」いずれも同額です。 |

| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 | 後見内容を法務局に登記するための費用です。 |

| 連絡用の郵便切手 | 3,000〜5,000円程度 | 裁判所からの書類送付に使われます。金額は裁判所によって異なります。 |

| 診断書作成費用 | 5,000〜数万円程度 | 金額の変動が最も大きい項目です。病院や診断内容によって変わります。 |

| その他実費 | 数千円程度 | 本人の戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明書などの取得費用です。 |

| (必要な場合)鑑定費用 | 5万〜20万円程度 | 裁判所が本人の判断能力をより詳しく調べるために、医師による「鑑定」が必要と判断した場合に発生します。 |

- ※

- 上記の費用に加え、申立て手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途10万~30万円程度の報酬が必要となるのが一般的です。

後見が続く限り発生する「後見人への報酬」

成年後見人(保佐人、補助人)の仕事は、財産管理や各種手続きなど、非常に責任が重く多岐にわたります。そのため、その後見人の働きに対して、本人の財産の中から報酬を支払うことになります。

親族が後見人になった場合でも報酬を請求することは可能ですが、一般的には専門家(弁護士、司法書士など)が後見人に選任された場合に発生する費用と考えてよいでしょう。

重要なのは、報酬額は後見人が勝手に決めるのではなく、家庭裁判所が年に1回、後見人の仕事内容や管理する財産の額に応じて決定するという点です。

以下に、報酬額の目安をまとめました。

| 管理財産額 | 基本報酬の月額目安 |

|---|---|

| 1,000万円以下 | 2万円 |

| 1,000万円~5,000万円以下 | 3万~4万円 |

| 5,000万円を超える場合 | 5万~6万円 |

この基本報酬に加え、不動産の売却など特別に困難な事務を行った場合には、その業務内容に応じて「付加報酬」が上乗せされることもあります。この報酬は、後見が終了する(本人が亡くなる)まで、毎年継続して発生することを覚えておく必要があります。

費用を抑える公的な助成制度(成年後見制度利用支援事業)

「制度を利用したいけれど、経済的な余裕がない…」という方もいらっしゃると思います。そのような方のために、国と自治体による公的な助成制度があります。

これを「成年後見制度利用支援事業」と呼びます。

この制度は、資力が乏しいなどの理由で制度の利用が困難な方に対して、申立てにかかる費用や、後見人等への報酬の一部または全部を自治体が助成してくれるというものです。

助成の対象となる所得の基準や助成額は、お住まいの市区町村によって異なります。ご自身の状況が対象になるかどうか、まずはお住まいの市区町村の役所の担当窓口(高齢者福祉課など)に問い合わせてみましょう。

困ったときの相談先はここ!無料相談窓口と専門家一覧

成年後見制度に関する悩みや疑問は、一人で抱え込まずに専門の窓口に相談することが解決への第一歩です。相談先は大きく分けて、気軽に相談できる公的な無料窓口と、具体的な手続きの依頼を前提とした専門家の2種類があります。

まずは気軽に!無料で相談できる公的窓口

「制度についてもっと詳しく知りたい」「私たちのケースは制度の対象になるの?」といった、初歩的な疑問や不安を相談するのに最適なのが、お住まいの地域にある公的な窓口です。まずはここから始めてみましょう。

地域包括支援センター

高齢者に関する総合相談窓口で、全国の市町村に設置されています。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が、成年後見制度だけでなく、介護や福祉サービス全般の相談に応じてくれます。高齢の親御さんに関する相談であれば、まず最初に訪れたい場所です。

社会福祉協議会(社協)

地域の福祉活動を推進する民間の団体で、全国の市区町村に設置されています。権利擁護支援の中核として、成年後見制度に関する相談窓口を設けている場合が多く、「成年後見センター」といった名称で活動していることもあります。福祉の視点から、親身に相談に乗ってくれます。

法テラス(日本司法支援センター)

国が設立した、法的なトラブルを解決するための総合案内所です。経済的に余裕のない方には、無料で法律相談ができる制度(民事法律扶助)があります。この制度を利用すれば、弁護士や司法書士に無料で相談し、必要であれば専門家への依頼費用を立て替えてもらうことも可能です。

手続きの依頼を検討するなら「専門家」へ

制度の利用を決意し、具体的な申立て手続きの代理や書類作成を依頼したい場合は、法律の専門家に相談します。相談は有料の場合が多いですが、初回相談は無料としている事務所もあります。

- 成年後見制度の経験・実績が豊富か

専門家にも得意分野があります。ウェブサイトなどで、成年後見制度に関する相談実績や受任件数が豊富かどうかを確認しましょう。 - 費用について事前に詳しく説明してくれるか

「相談料はいくらか」「申立てを依頼した場合の総額はどれくらいか」など、費用について明確で分かりやすい説明をしてくれる専門家を選びましょう。 - 親身に話を聞き、分かりやすく説明してくれるか

専門用語ばかりで説明が難しい、高圧的な態度をとるといった専門家は避けましょう。あなたの不安な気持ちに寄り添い、納得できるまで丁寧に説明してくれる人柄かどうかも、重要な判断基準です。

司法書士

成年後見制度において最も中心的な役割を担っている専門家です。家庭裁判所に提出する申立書類の作成を主な業務とします。特に「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」は、研修を受けた司法書士が所属する専門団体で、信頼性が高いです。費用を抑えつつ、書類作成のプロに依頼したい場合に適しています。

弁護士

書類作成に加えて、家庭裁判所での手続きの代理人になることができます。親族間で意見が対立している、本人が多額の資産を持っている、将来的に訴訟に発展する可能性があるなど、複雑な事情や紛争を抱えているケースでは、弁護士に依頼するのが最も安心ですが、司法書士に比べて費用が高くなる点に注意が必要です。

社会福祉士

「公益社団法人日本社会福祉士会」の「ぱあとなあ」という組織に所属する社会福祉士も、後見人として活動しています。特に福祉的な配慮やご本人への寄り添いを重視したい場合に、相談先や後見人の候補者として適しています。

成年後見制度に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、成年後見制度に関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

家族や親族を後見人に指定できますか?

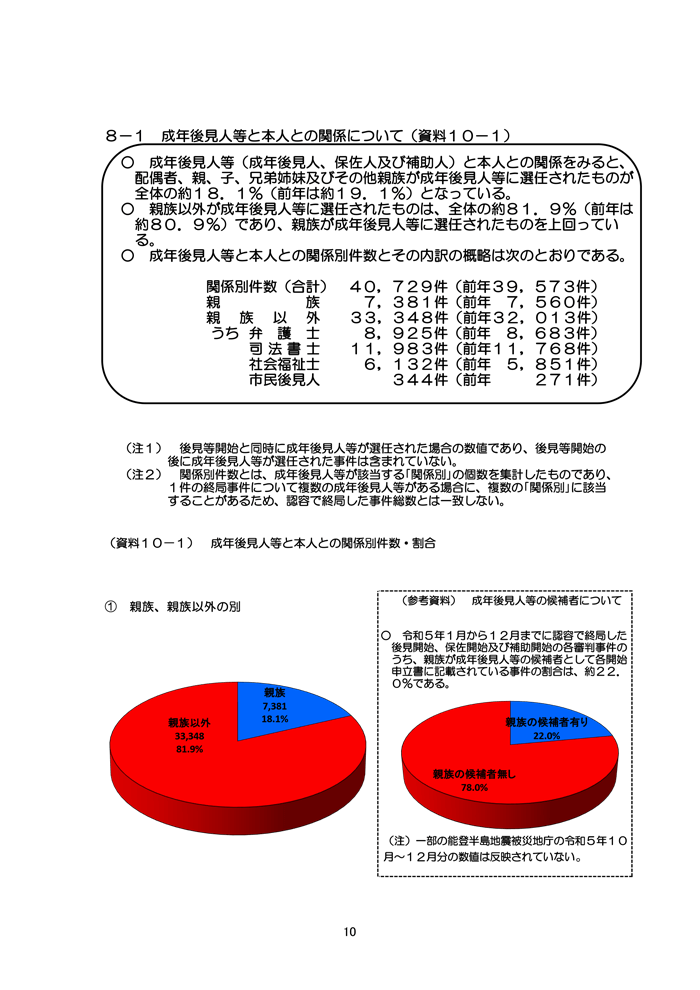

はい、申立ての際に家族や親族を「後見人候補者」として推薦することは可能です。実際に、後見人に選ばれている方のうち約2割はご家族です。

成年後見関係事件の概況

引用元 裁判所

ただし、最終的に誰を後見人に選任するかは、家庭裁判所が判断します。本人の財産額が大きい場合や、親族間に争いがある場合などは、候補者以外の第三者(弁護士や司法書士など)が選ばれることもあります。

後見人に選ばれたら、断ることはできますか?

はい、断ることは可能です。

家庭裁判所は、後見人候補者に対して「後見人になりますか」という意思確認(意向照会)を行います。その際に、健康上の理由や仕事の都合、遠方に住んでいるなどの事情があれば、辞退することができます。無理に引き受ける必要はありません。

後見人を途中で解任・変更することはできますか?

正当な理由なく、簡単に解任・変更することはできません。

「後見人と性格が合わない」「財産管理の方針が気に入らない」といった理由だけでは、解任は認められないのが実情です。後見人の不正行為(財産の使い込みなど)や、著しく任務を怠っているといった明確な理由があり、家庭裁判所に解任の申立てをして認められた場合に限り、新しい後見人が選任されます。

本人の預貯金は、家族が自由に引き出せますか?

いいえ、後見制度が開始されると、家族であっても本人の預貯金を自由に引き出すことはできなくなります。

預金通帳やキャッシュカードはすべて後見人が管理し、入出金も後見人が行います。すべての支出は「本人の利益のため」に限られるため、例えば、生活費として毎月決まった額を家族に渡すといったことも、家庭裁判所の許可がなければ原則として認められません。

「家族信託」という制度を聞きました。成年後見制度との違いは何ですか?

どちらも財産管理の仕組みですが、大きな違いがあります。

- 成年後見制度

- 家庭裁判所が関与する公的な制度です。財産管理だけでなく、介護契約などの身上保護も行えます。ただし、財産の使い道は本人の利益に限定され、柔軟な活用(生前贈与や投資など)は難しいです。

- 家族信託

- 裁判所が関与しない、家族間の私的な契約です。財産管理に特化しており、契約内容によっては柔軟な財産管理や承継が可能です。ただし、身上保護はできず、契約内容を監督する公的な仕組みはありません。

どちらが良いかは、ご家族の状況や目的によって全く異なります。両方の制度に詳しい専門家(弁護士や司法書士など)に相談し、ご自身に最適な方法を選択することが重要です。

成年後見制度が「ひどい」「やばい」と言われることがあるのはなぜですか?

そのように言われる背景には、主にデメリットとして解説した点が、利用者にとって想像以上に重い負担としてのしかかっている実情があります。

特に大きな理由として挙げられるのは、以下の3点です。

- 財産が厳格に管理されること:本人の財産は本人のためにしか使えず、たとえ家族のためであっても柔軟な支出が一切認められないため、「家族なのに何もできない」という不満につながりやすいです。

- 報酬が継続的に発生すること:本人が亡くなるまで続く後見人への報酬が、ご家族にとって大きな経済的負担となるケースがあります。

- 一度始めるとやめられないこと:「こんなはずではなかった」と思っても後戻りできない制度の重さが、利用者にとって大きなプレッシャーとなっています。

これらの点は、制度が本来持つ「本人の財産を厳格に守る」という目的の裏返しでもあります。制度の良い面と厳しい面の両方を正しく理解し、ご家族の状況にとって本当に必要な制度なのかを、利用する前に慎重に検討することが極めて重要です。

まとめ

この記事では、成年後見制度の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、手続き、費用、そして相談先に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、大切なポイントをもう一度振り返りましょう。

- 成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の財産と権利を守るための公的な制度です。

- 利用するタイミングによって「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

- 財産を守れるなどの強力なメリットがある一方で、費用の発生や財産利用の制限といった慎重に検討すべきデメリットも存在します。

- 利用を決める前に、必ず専門の窓口に相談し、ご自身の家族にとって本当に最適な選択なのかを見極めることが重要です。

成年後見制度について知ることは、ご自身の、そして大切なご家族の将来を守るための第一歩です。多くの専門用語や複雑な手続きに、不安や戸惑いを感じたかもしれません。

しかし、最も大切なのは、不安な気持ちを一人で抱え込まず、まずは専門家への相談という形で「最初の一歩」を踏み出すことです。今日この記事を読んで得た知識は、その一歩を踏み出すための、そしてご家族の未来を守るための、力強い武器になるはずです。

VSG相続税理士法人でも、成年後見制度についてのご相談を受けております。初回相談は無料のため、ぜひお気軽にご連絡ください。専門の司法書士がお客様の状況に併せたご提案をさせていただきます。