この記事でわかること

- 相続人全員で相続放棄する際の注意点

- 実際に全員で相続放棄するときの流れ

「亡くなった家族に多額の借金があった……」

このような場合、「相続人全員で相続放棄する」ことが有力な選択肢となります。

ただし、実際に相続放棄の手続きをするにあたっては、必ず次の3点を押さえておきましょう。

- 「全員まとめて相続放棄」はできず、正しい順序で手続きする必要がある

- 放棄後も「保存義務」という思わぬ責任が残るケースがある

- 財産は最終的に「相続財産清算人」が処分することになる

本記事では、これらのポイントについて詳しく見たうえで、基本的には「専門家に手続きを任せる」ことをおすすめする理由をお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、不安なことなどがございましたらお気軽にご連絡ください。

目次

相続人全員で相続放棄する際に知っておくべきこと

相続人全員で相続放棄することを検討しているのであれば、手続きを始める前に、次の3つのポイントを理解しておきましょう。

ここでは、それぞれについて詳しく見ていきます。

ポイント1:「全員まとめて」一括での手続きはできない

相続放棄は、「相続人一人ひとり」が個別に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

「相続人一同」といった形で、一枚の紙で一括で手続きをすることはできません。

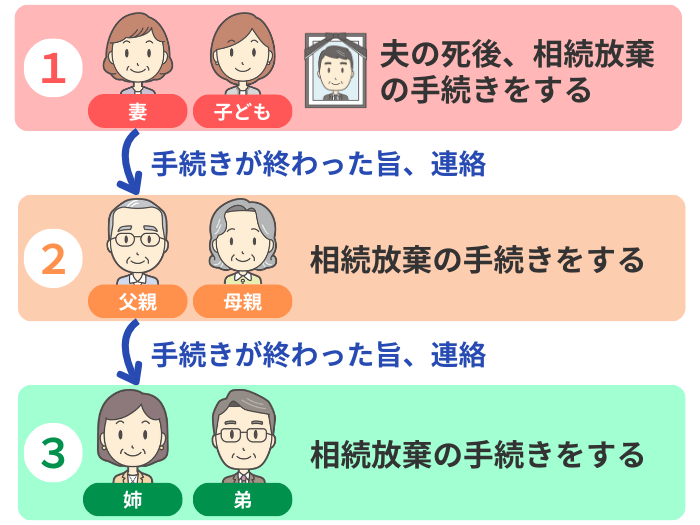

また、相続放棄は「相続権」を持つまで手続きができないため、下記のように相続順位の高い人から順番に手続きをしていきます。

ポイント2:放棄しても「保存義務」が残るケースがある

相続放棄をしたとしても、「その時点で、放棄した財産を現に占有している(自身の手元で管理している)」場合は、その財産を保存する義務が残ります。

この保存義務は、「自分の財産におけるのと同一の注意」を払って財産を保存するものとされています。

たとえば、「自宅のガレージに入れていた自動車」があった場合、破損してしまったり盗難されたりしないよう、管理し続けなければなりません。

この保存義務は、次のポイントに登場する「相続財産清算人」に財産を引き渡すまで続きます。

ポイント3:財産は最終的に「相続財産清算人」が処分する

相続人全員が相続放棄をすると、相続する人が誰もいない「相続人不存在」と呼ばれる状態になります。

この場合に、残された財産や借入金の清算を担当するのが、家庭裁判所によって選任される「相続財産清算人」です。

相続財産清算人によって、故人が所有していた財産は売却され、借金の返済に充てられた後、残った財産は「国のもの(国庫に帰属)」となります。

一方、ここで返しきれなかった借金があっても、債権者(貸した人)にこれ以上の手立てはありません。

【結論】相続人全員での放棄は専門家への依頼が安全

相続人全員で相続放棄をするときには、「司法書士」に手続きの代行を依頼することを強くおすすめします。

その理由は、以下の3つです。

ここでは、それぞれの理由について詳しくお伝えします。

理由1:相続関係者の特定と連絡調整の手間をなくせる

全員で相続放棄したいときは、まず戸籍謄本を確認して「故人の親族関係」を正確に把握することから始めます。

そのうえで、相続権が回ってくるすべての親族に連絡し、事情を説明して手続きをするようお願いしなければなりません。

この一連の作業には大きな手間がかかり、今まで疎遠だった親族と連絡を取り合うことは精神的な負担にもなります。

司法書士に依頼すれば、この「親族関係の調査」と「連絡調整」を任せられます。

理由2:手続きに失敗するリスクを回避できる

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」という手続きの期限があります。

書類の不備などで、この期限内に手続きをできなかった方がいると、その人が借金をすべて背負うことになりかねません。

司法書士に任せれば、このような手続き失敗のリスクをなくせます。

理由3:書類作成のサポートを受けられる

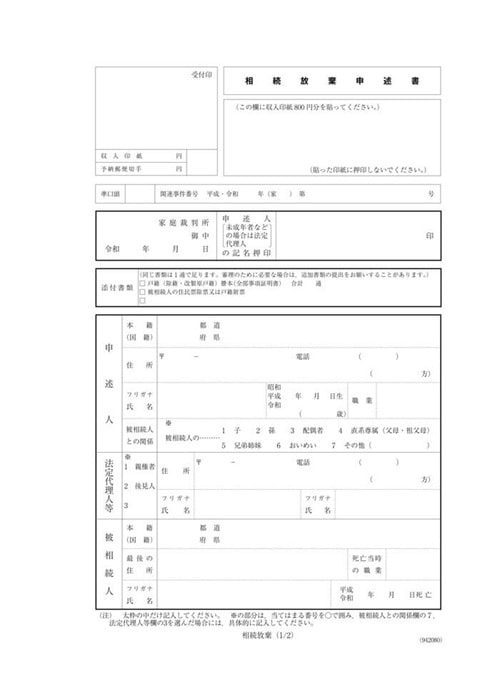

司法書士に依頼した場合、家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書の作成・提出」を代行してもらえます。

相続放棄申述書の見本

引用元 裁判所Webサイト

また、申述書を提出した後に、裁判所から届く「相続放棄照会書」への回答方法についてもサポートを受けられます。

このように、近くに専門家がいることで、安心して相続放棄の手続きを進められるのは大きなメリットです。

以上、相続人全員での相続放棄は、司法書士に依頼することをおすすめする理由をお伝えしました。

当事務所でも、相続放棄の手続きの代行ができますので、ご検討されている方はお気軽にご相談ください。

相続人全員がご自身で相続放棄する場合の流れ

ここからは、司法書士に任せるのではなく、相続人全員がご自身で相続放棄するときの流れを、次の3ステップでお伝えします。

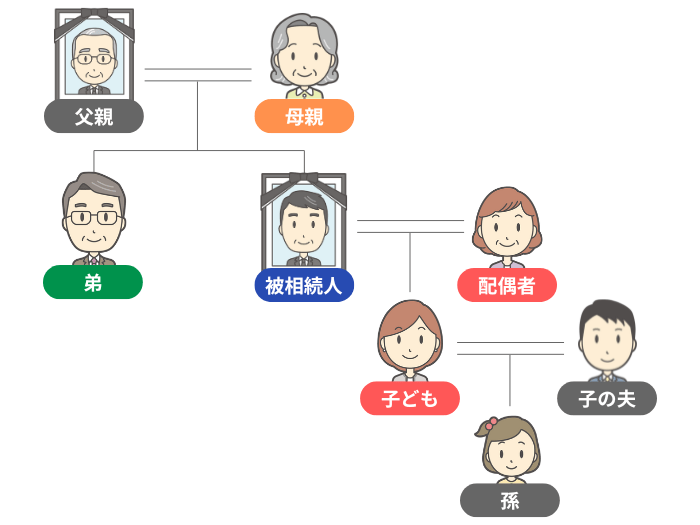

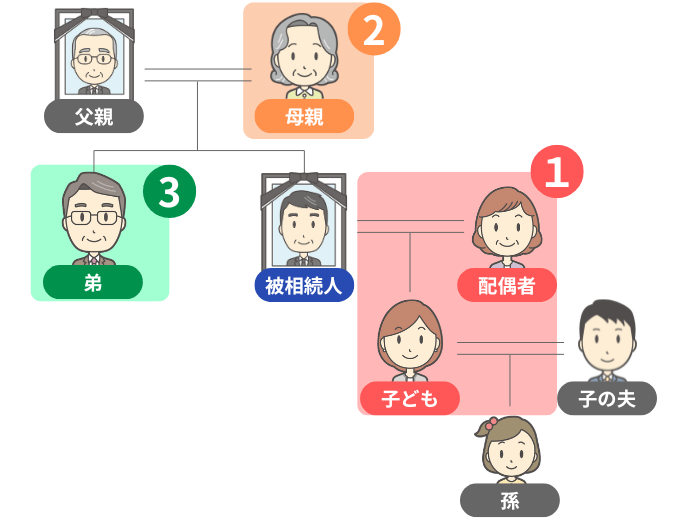

ここでは、下記のような親族関係を想定して、詳しい手続きの方法を見ていきましょう。

ステップ1:相続権が回ってくる親族を洗い出す

まずは、亡くなった方の「出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本」を取得して、「相続権が回ってくる親族」を洗い出しましょう。

相続放棄は、相続順位が上のグループから順番に行うため、手続きを始める前に「どの順位に誰がいるのか」を正確に把握しておく必要があります。

- 配偶者は常に相続人になる

- 第1順位:子ども(すでに亡くなっている場合は、孫)

- 第2順位:父母(すでに亡くなっている場合は、祖父母)

- 第3順位:兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は、おい・めい)

今回のケースでは、「配偶者・子ども・母親・弟」が、順番に相続放棄の手続きをすることになります。

なお、今回のケースで「子ども」が相続放棄したとき、次に相続権が回ってくるのは「孫」ではなく「母親」です。

これは、相続放棄したことで「初めから相続人ではなかった」とみなされるためで、「代襲相続」の考え方とは異なりますのでご注意ください。

ステップ2:最初に相続権を持つ人が相続放棄する

相続関係者が特定できたら、最初に相続権を持つ人(今回のケースでは、配偶者と子ども)が「相続開始があったことを知ったときから3カ月以内」に、相続放棄の手続きをします。

具体的な手続きの流れは、次のとおりです。

- ほかの相続人に連絡する

- 必要書類を収集する

- 相続放棄申述書を作成する

- 家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する

- 相続放棄照会書に回答する

- 相続放棄申述受理通知書を受け取る

詳細は、下記の記事をご参照ください。

ステップ3:次の順位の相続人に連絡して、相続放棄してもらう

ステップ2で、全員が「相続放棄申述受理通知書」を受け取れたら、第2順位(今回のケースでは、母親)に連絡をしましょう。

連絡を受けた人は、その日から3カ月以内に相続放棄の手続きをし、完了したら第3順位(今回のケースでは、弟)にその旨を伝えます。

その後、第3順位の方が相続放棄できたら、すべての手続きが完了です。

相続人全員での相続放棄に関するよくある質問

最後に、相続人全員で相続放棄するケースでよくある、次の質問にお答えします。

Q1:全員で相続放棄する場合、葬儀費用は誰が支払うべき?

葬儀費用は、喪主がご自身の財産から支払うことが一般的です。

故人の預貯金から支払ってしまうと「相続財産を使った」とみなされ、相続放棄できなくなる可能性もあるためご注意ください。

Q2:全員でまとめて専門家に依頼すれば、費用は安くなる?

相続放棄の手続きでは「戸籍謄本」など、相続人の間で共通して使える書類が多くあります。

そのこともあり、司法書士に依頼する際は「一人ずつ個別に依頼する」よりも、まとめて依頼した方が費用を抑えられるケースが多いです。

Q3:相続財産清算人から、いつまでも連絡がないときは?

相続放棄をしても、故人と同居していた家などは、相続財産清算人に引き渡すまで「保存義務」を負うことがあります。

この相続財産清算人は、誰かが家庭裁判所に選任を申し立てない限り、自動的に選任されることはありません。

「故人にめぼしい財産がなく、借入金だけが多いようなケース」などでは、債権者(お金を貸した側)も選任の申立てをしないことがあります。

そのようなケースで、保存義務から一刻も早く解放されたい場合は、「ご自身で家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる」という方法があります。

ただし、この申立てには「予納金」という費用がかかる点に注意が必要です。

相続放棄に関するお悩みは専門家へ相談しましょう

この記事では、相続人全員で相続放棄をする際のポイントや、具体的な手続きの流れをお伝えしました。

確実に手続きを終えるためには、相続放棄に関する正確な知識が不可欠です。

ご親族だけで手続きを進めることに少しでも不安を感じたら、ぜひお早めに相続の専門家にご相談ください。当事務所でも、初回の相談を無料で承っております。