記事の要約

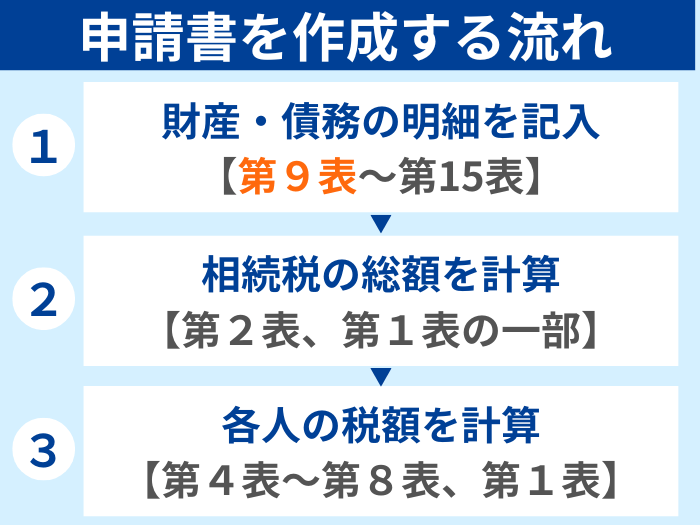

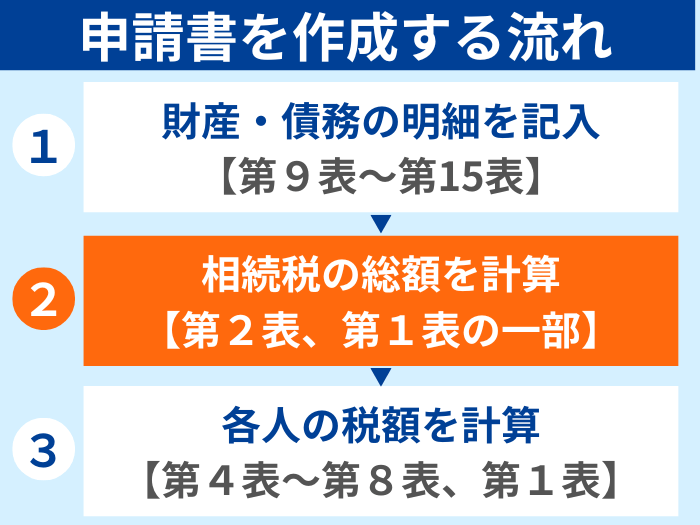

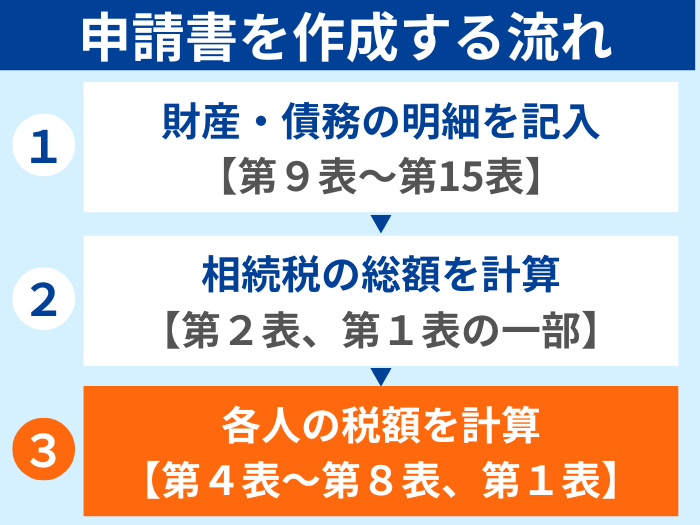

- 相続税の申告書は、3ステップで作成できる

- はじめに「第9表」から書き始めると作りやすい

- 申告書は、黒ボールペンで丁寧に書く

「相続税の申告が必要だけれど、たくさん書類があって、何から書けばいいのかわからない」

「そもそも、自分だけで正しく申告できるのだろうか?」

はじめて相続税の申告に直面する方にとって、その複雑さや専門用語の多さに戸惑い、不安を感じるのは当然のことです。

そこで本記事では、相続税の申告書の書き方を初心者の方にもわかりやすいように、具体的な記入例を交えながらお伝えします。

なお、実際に申告書の作成に取り掛かる前に、まずは下記の基本事項を確認しておきましょう。

| 基本事項 | 概要 |

|---|---|

| 申告期限を厳守する | ・相続が始まったことを知った日の翌日から10カ月以内に、申告と納税の両方を完了させなければならない ・期限を過ぎるとペナルティーが発生する可能性があるので注意 |

| 様式は最新版を使う | ・申告書は、税制改正などで様式が変わることがある ・必ず国税庁のWebサイトから最新版の様式を入手して使う |

| 正確に財産を把握する | ・申告書の数字は、亡くなられた方(被相続人)の財産や債務を漏れなく正確に把握していることがすべての基本 ・財産の把握に誤りがあると、申告内容そのものが不正確になる |

「そもそも相続税の申告が必要かどうか」「どのような書類を集めればよいか」といった基本的な点については、以下の記事・動画で詳しくお伝えしていますので、ぜひ併せてご確認ください。

また、ご自身で申告書を作成する自信がない方は、相続専門の税理士に依頼するのも一手です。

VSG税理士法人では、初回の相談は無料ですので、下記からお気軽にご連絡ください。

目次

【3ステップ】相続税の申告書の書き方

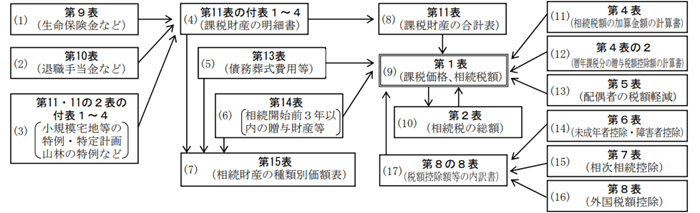

相続税の申告書は第1表~第15表まであります。

各表の関係図

引用元 相続税の申告書の記載例|国税庁

実際に記入する際は「第1表」からではなく、下記のように「第9表」から作成していくことをおすすめします。

ただし、実際に第1表~第15表まですべて作るケースはまれです。ご自身の申告に必要な表のみ作成すれば構いません。

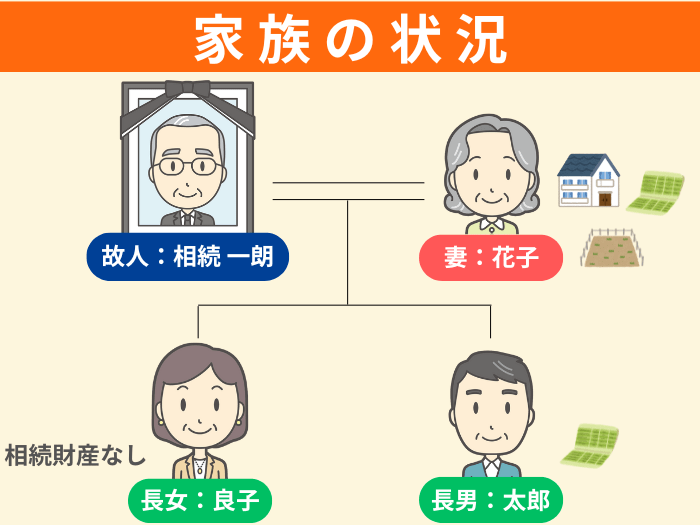

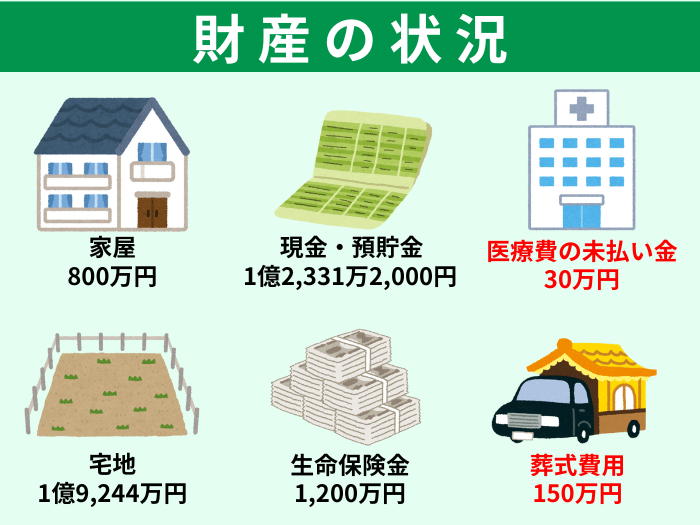

ここからは、下記のケースを想定して、一般的によくある申告書の作成手順を見ていきましょう。

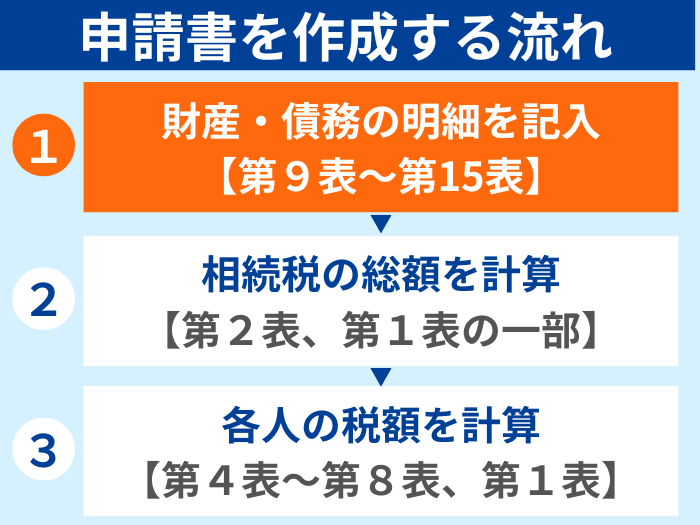

ステップ1. 財産・債務の明細を記入(第9表~第15表)

まずは、亡くなられた方の「プラスの財産(預貯金・不動産など)・マイナスの財産(借入金など)・控除できる費用(葬式費用など)」を正確に洗い出し、それぞれの明細書を作成します。

ここで作成する主な書類は、以下のとおりです。

- 第9表:生命保険金

- 第11表:相続税がかかる財産

- 第13表:債務・葬式費用

- 第15表:相続財産の種類別の価額表

それぞれの表の書き方を詳しく見ていきましょう。

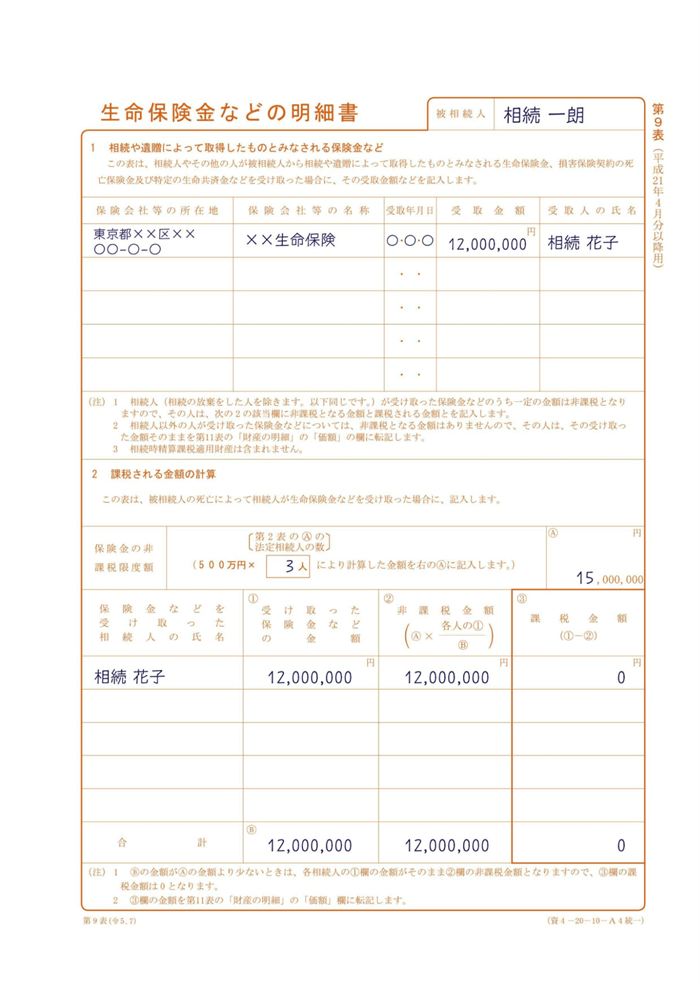

第9表:生命保険金

「第9表」は、被相続人の死亡によって給付された「死亡保険金」などを記入し、相続税の課税対象となる金額を計算するための書類です。

相続人(または受遺者)が死亡保険金を受け取った場合に作成します。

| 書き方のポイント | 概要 |

|---|---|

| 保険金の情報を記入する | ・保険会社名、受取金額、受取人などの情報を書き入れる |

| 非課税枠を計算する | ・生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額(非課税枠)が設けられている ・この非課税枠は、すべての相続人が受け取った保険金の合計額に対して適用される |

| 各受取人の非課税額と課税額を計算する | ・全体の非課税限度額を、各相続人が受け取った保険金の額の割合に応じて按分し、それぞれの非課税金額を計算する ・「受け取った保険金額」から「各人の非課税金額」を差し引いた金額が、その人の「課税対象の保険金額」になる |

ここで計算した「課税される保険金額」は、後ほど第15表に転記します。

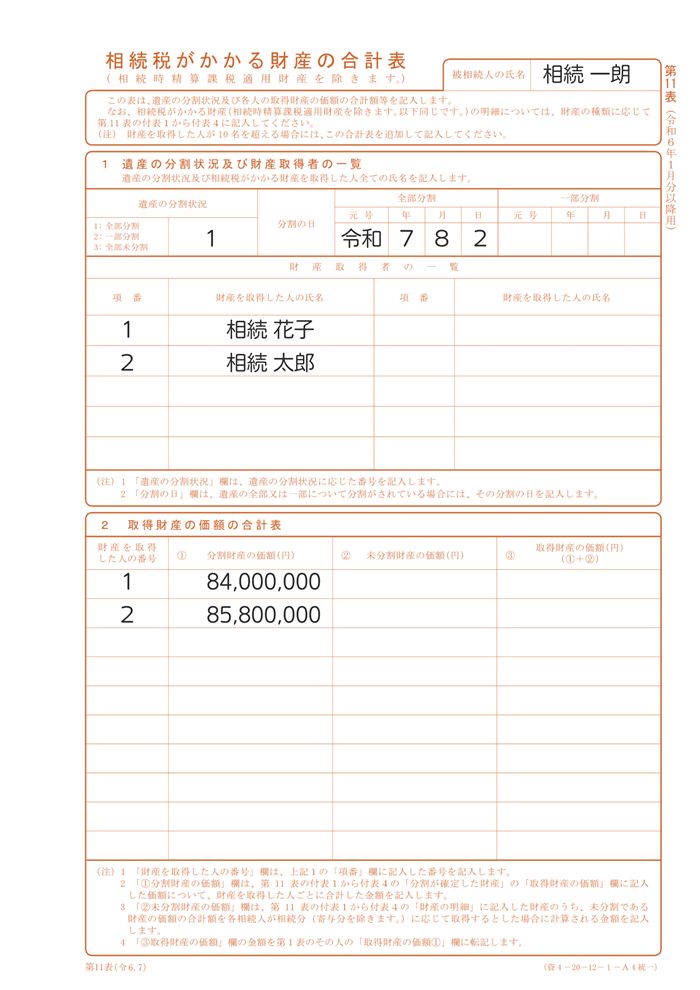

第11表:相続税がかかる財産

「第11表」は、相続や遺贈によって取得したすべての財産(預貯金・不動産・有価証券など)について、「誰がどれほどの財産を取得したか」を明らかにする書類です。

ここには、以下の各表などで計算した「相続人(または受遺者)ごとの財産の価額」を合計した金額を記載します。

- 第11表の付表1:土地・家屋

- 第11表の付表3:現金・預貯金

- 第11・11の2表の付表1:小規模宅地等の特例 など

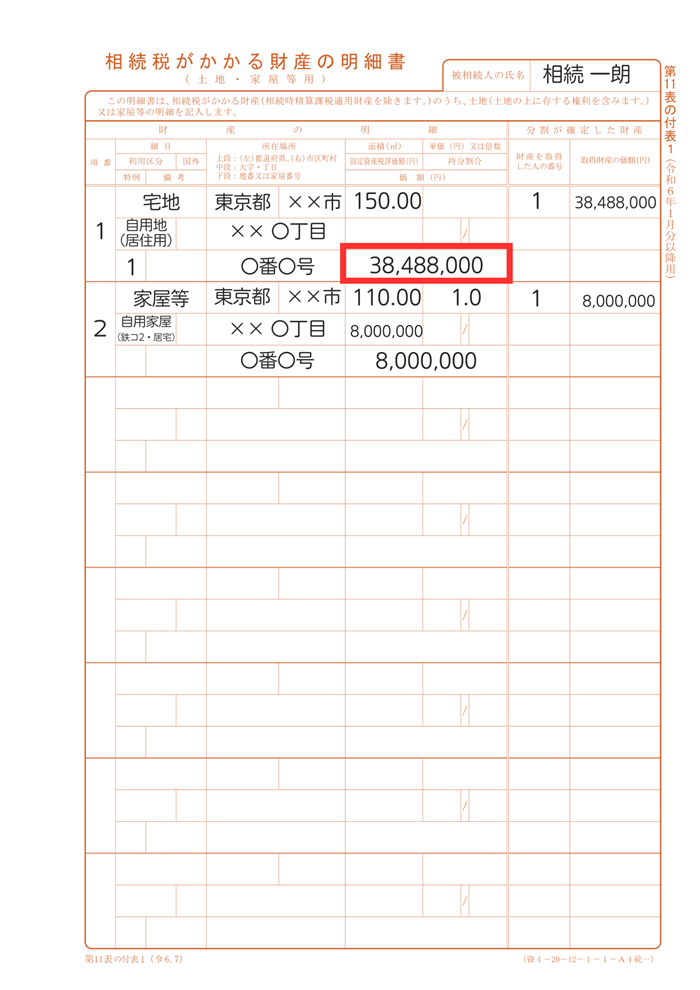

第11表の付表1:土地・家屋

「第11表の付表1」は、土地や家屋といった「不動産」の情報を記入する書類です。

遺産に不動産が含まれる場合に、作成します。

| 書き方のポイント | 概要 |

|---|---|

| 不動産の情報を記入する | ・土地や家屋の所在地、面積、価額などを書き入れる |

| 取得者と取得した価額を記入する | ・不動産を取得する人を「第11表」で付けた番号で書き入れる ・取得者の持分に対する価額を記載する |

なお、小規模宅地等の特例を適用する場合、赤枠で囲った「取得財産の価額」欄には、後述する「第11・11の2表の付表1」の「課税価格に算入する価額」を転記します。

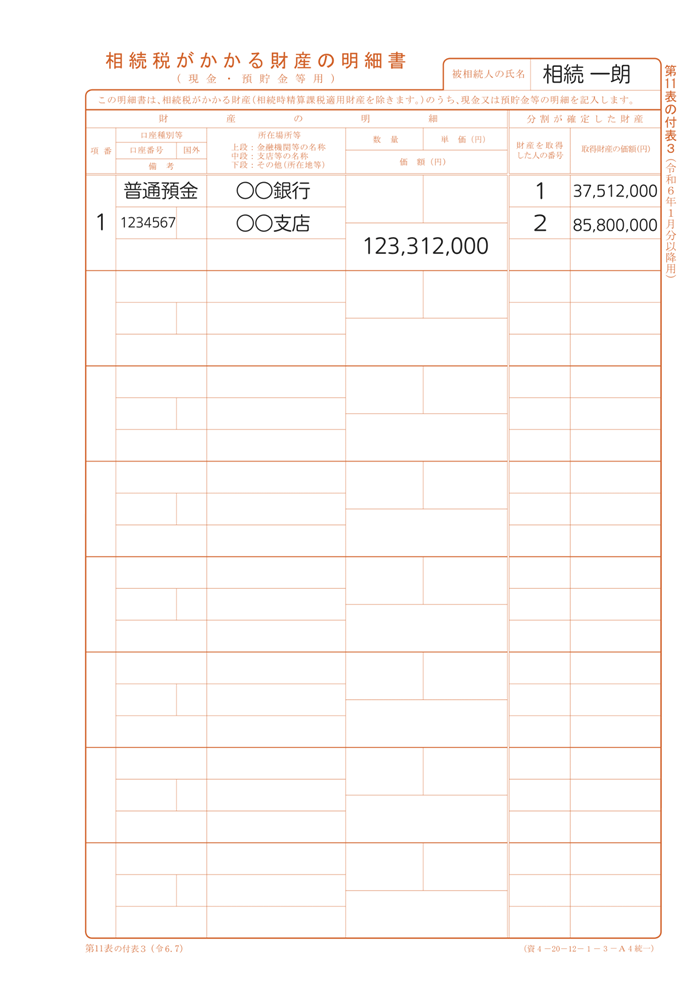

第11表の付表3:現金・預貯金

「第11表の付表3」は、被相続人が遺した現金や預貯金に関する書類です。

記入する際のポイントは、下記のとおりです。

| 書き方のポイント | 概要 |

|---|---|

| 預貯金の情報を記入する | ・口座の種別、口座番号、金融機関名と支店名、金額などを書き入れる |

| 取得者と取得した価額を記入する | ・預貯金を取得する人を「第11表」で付けた番号で書き入れる ・取得者ごとに、取得した価額を記載する |

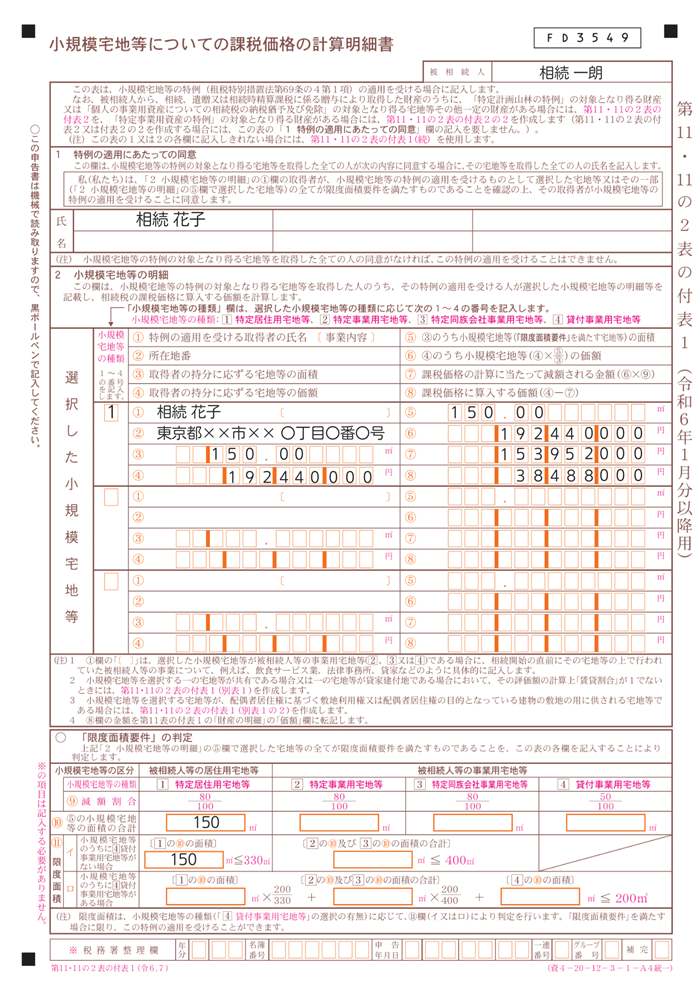

第11・11の2表の付表1:小規模宅地等の特例

「第11・11の2表の付表1」は、小規模宅地等の特例を適用する土地の価額を計算するための書類です。小規模宅地等の特例を活用する場合に作成します。

| 書き方のポイント | 概要 |

|---|---|

| 特例を受ける土地に関する情報を記入する | ・小規模宅地等の特例を適用する土地の情報と、その土地を取得する人の氏名を書き入れる |

| 特例適用後の土地の価額を計算する | ・小規模宅地等の特例を適用すると、土地の価額が最大80%減となる ・適用する前の価額や減額される金額を記入して、特例適用後の土地の価額を算出する |

なお、小規模宅地等の特例を適用して土地の価額を計算するには、専門的な知識が求められます。

このため、小規模宅地等の特例を活用したい方は、相続専門の税理士に依頼することを強くおすすめします。

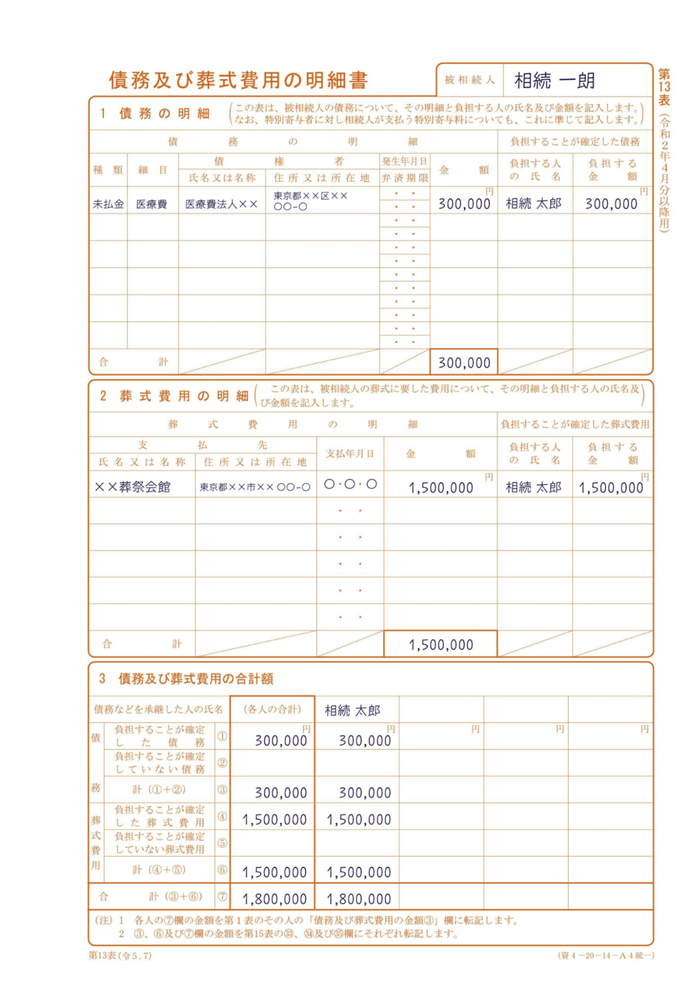

第13表:債務・葬式費用

「第13表」は、被相続人の借入金などの債務や、相続に際して支払った葬式費用を記入し、相続財産の総額から控除できる金額を計算するための書類です。

債務や葬式費用は、相続税の負担を軽減する要素になるため、漏れがないように記入しましょう。

| 書き方のポイント | 概要 |

|---|---|

| 債務の明細を記入する | ・債務の種類(借入金、未払金など)、債権者、債務の発生年月日、金額などを書き入れる ・誰がその債務を引き継いだかを記入する |

| 葬式費用の明細を記入する | ・支払先、支払年月日、金額とその費用を負担した人を書き入れる |

| 合計額を計算する | ・各人が負担した債務と葬式費用の合計額をそれぞれ転記する ・この合計額が相続税の計算上、その人の相続財産から控除される金額となる |

なお、第13表に「債務」として計上できる費用の判断方法は、下記の記事で詳しくお伝えしています。

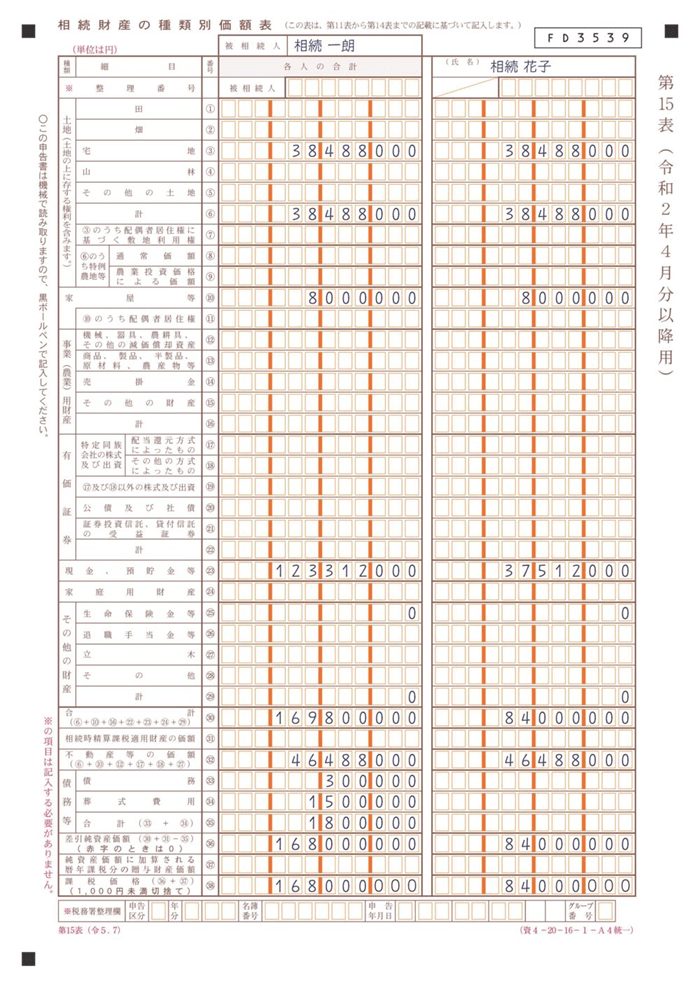

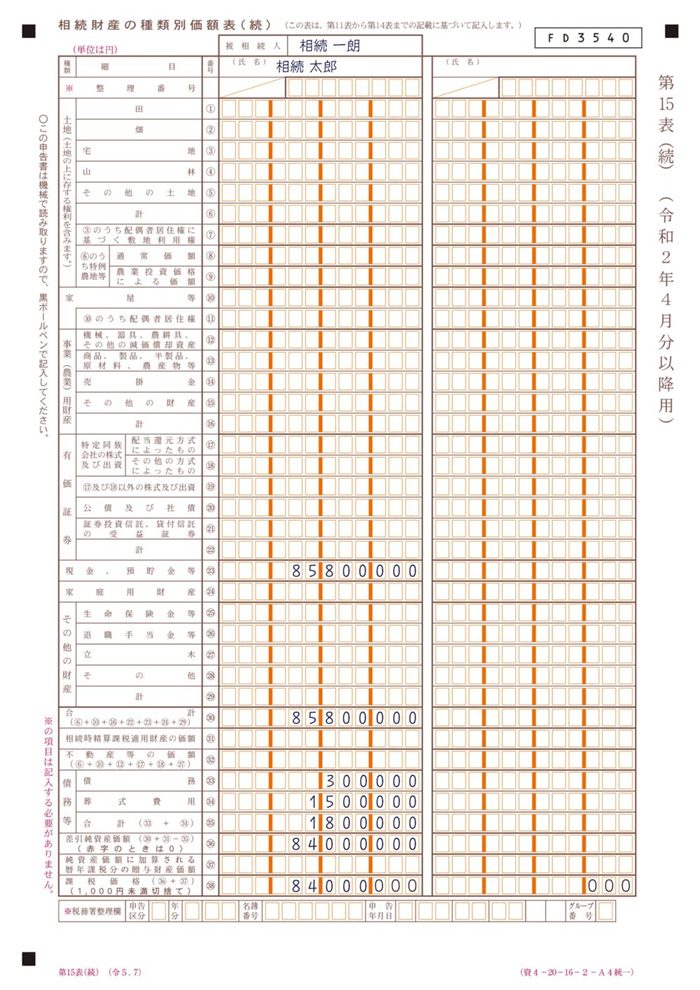

第15表:相続財産の種類別の価額表

「第15表」には、これまでに作成した各表の内容を集約し、各人の取得した財産や負担した債務などの合計額を一覧で記載します。

作成する際は、第9表・第11表・第13表などから、それぞれ該当する欄に転記してください。

最後に「取得した資産の合計額」から「負担した債務の合計額」を差し引いて、「課税価格」を計算します。

なお、算出された課税価格のうち、1,000円未満は切り捨てます。

そのほかの表が必要なケース

ここまでに紹介した第9表・第11表・第13表・第15表以外にも、相続財産の内容によっては以下のような表の作成が必要になる場合があります。

ご自身の状況に当てはまるか確認し、必要であればこれらも作成してください。

| 表番号 | 概要 | 必要なケース |

|---|---|---|

| 第10表 | 退職手当金などの明細 | 亡くなった方の死亡退職金や功労金などを受け取った場合 |

| 第11の2表 | 相続時精算課税適用財産の明細 | 生前に「相続時精算課税制度」を利用して、被相続人から贈与を受けていた人がいる場合 |

| 第12表 | 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細 | 農業を営んでいた方の農地等を相続し、一定の要件を満たして「納税猶予の特例」を受ける場合 |

| 第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額等の明細 | 相続開始前7年以内※に亡くなった方から暦年課税での贈与を受けていた場合など |

ただし、これらの書類の作成には専門知識が求められますので、提出が必要そうな場合は相続専門の税理士に相談することをおすすめします。

- ※

- 加算対象期間は、2024年の税制改正により段階的に3年から7年に延長

ステップ2. 相続税の総額を計算(第2表、第1表の一部)

ステップ1では、各相続人(または受遺者)が取得した財産の価額から「課税価格」を計算しました。

ここからのステップでは、算出された課税価格の合計額をもとに「法定相続分どおりに遺産分割したら、相続税は全部でいくらになるのか」を求めます。

ここで作成する書類は、以下の2つです。

- 第2表:相続税の総額の計算書

- 第1表(一部):相続税の申告書

それぞれの具体的な書き方を見ていきましょう。

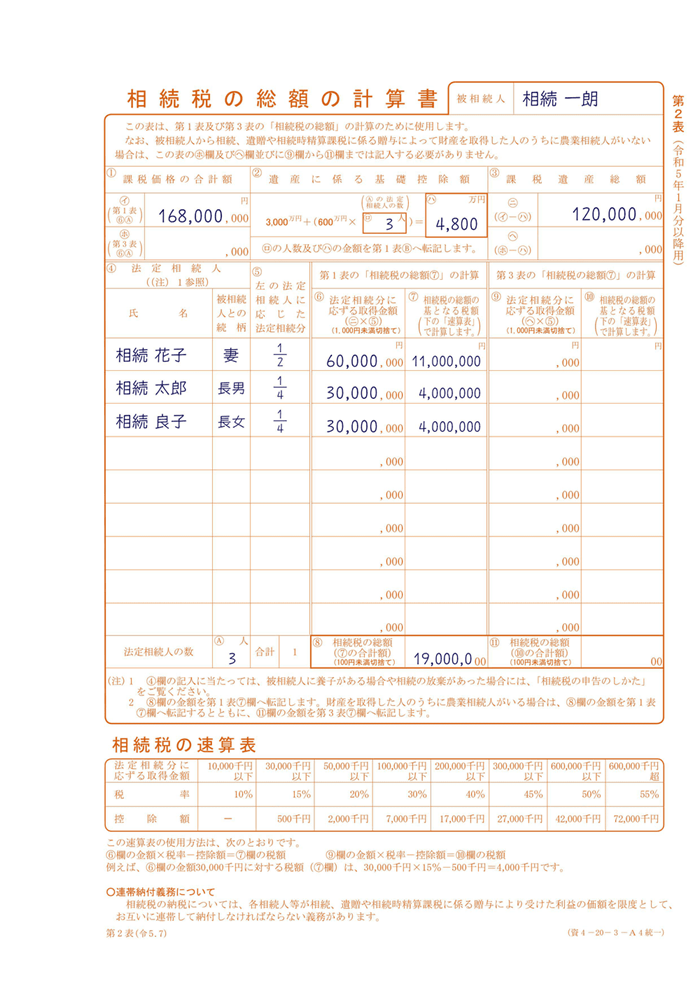

第2表:相続税の総額

「第2表」は、「第15表」で計算した財産の取得者全員の課税価格の合計額をもとに「相続税の総額(全員で納めるべき相続税の合計額)」を計算するための書類です。

下記のポイントを押さえながら、記入しましょう。

| 書き方のポイント | 概要 |

|---|---|

| 課税価格の合計額を記入する | ・第15表で計算した「課税価格の合計額」を転記する |

| 課税遺産総額を計算する | ・相続税の基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」で計算できる ・「課税価格の合計額」から「基礎控除額」を差し引き、「課税遺産総額」を求める |

| 各相続人の税額を計算する | ・「課税遺産総額」を、民法で定められた法定相続分に従って、各相続人に割り振る ・計算した各相続人の取得金額に、相続税の税率を掛けて、相続人ごとの仮の税額を計算する |

| 相続税の総額を計算する | ・相続人ごとの仮の税額を合計して、「相続税の総額」を求める |

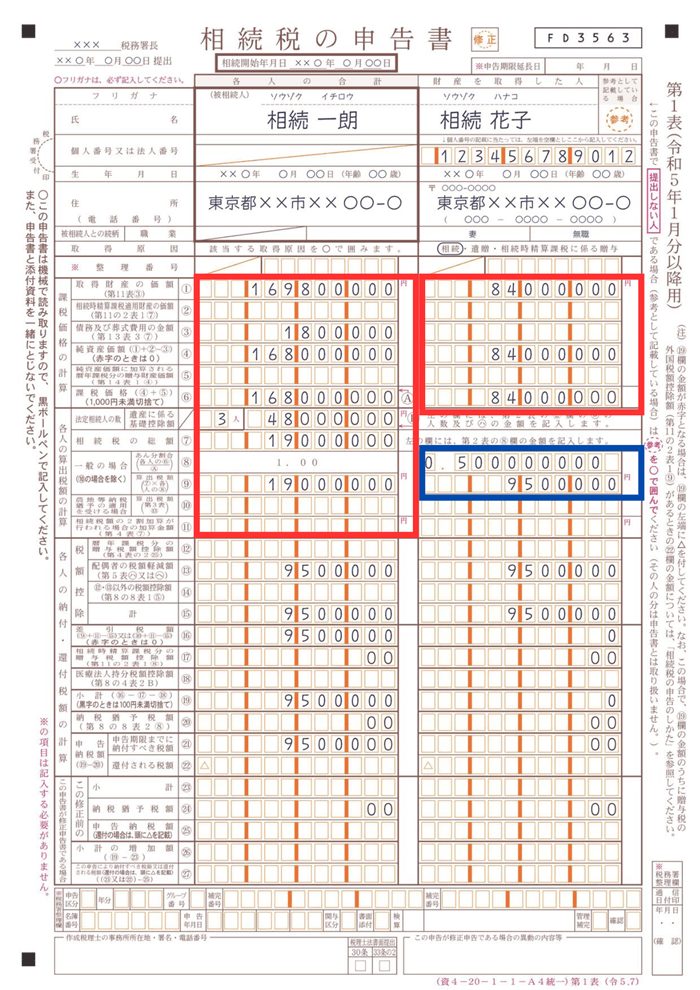

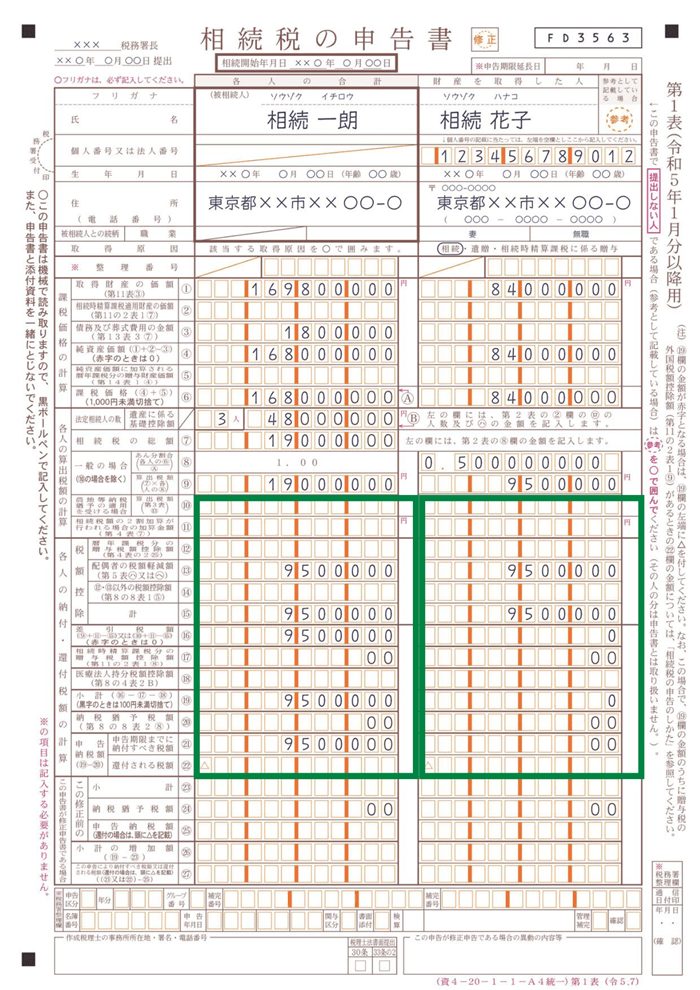

第1表の一部:課税価格・相続税の総額

「第1表」は、相続税申告の全体の最終的なまとめとなる書類です。

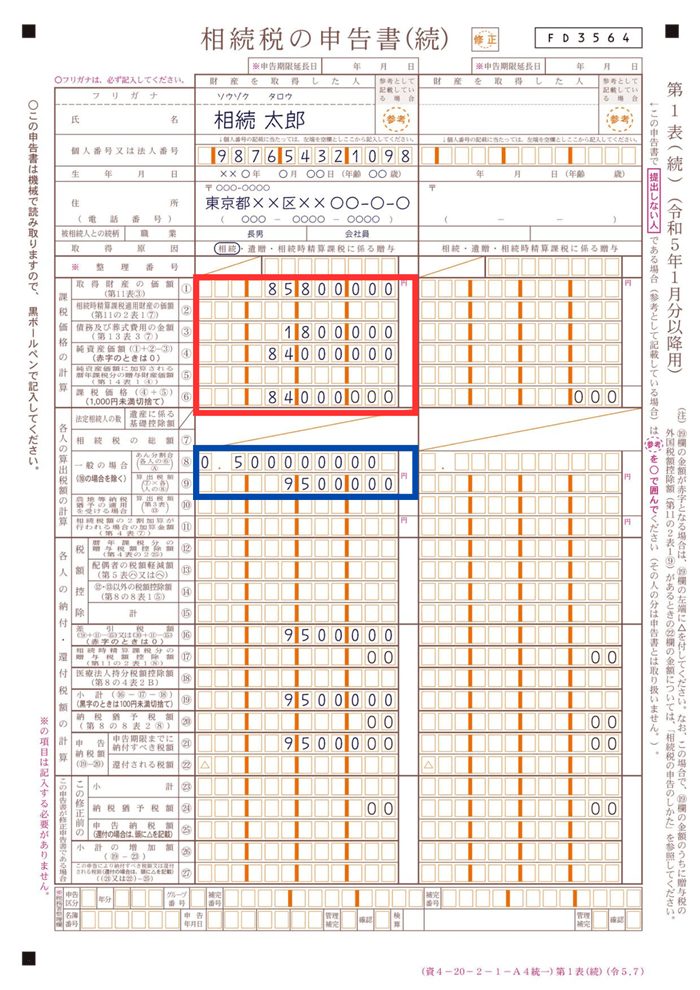

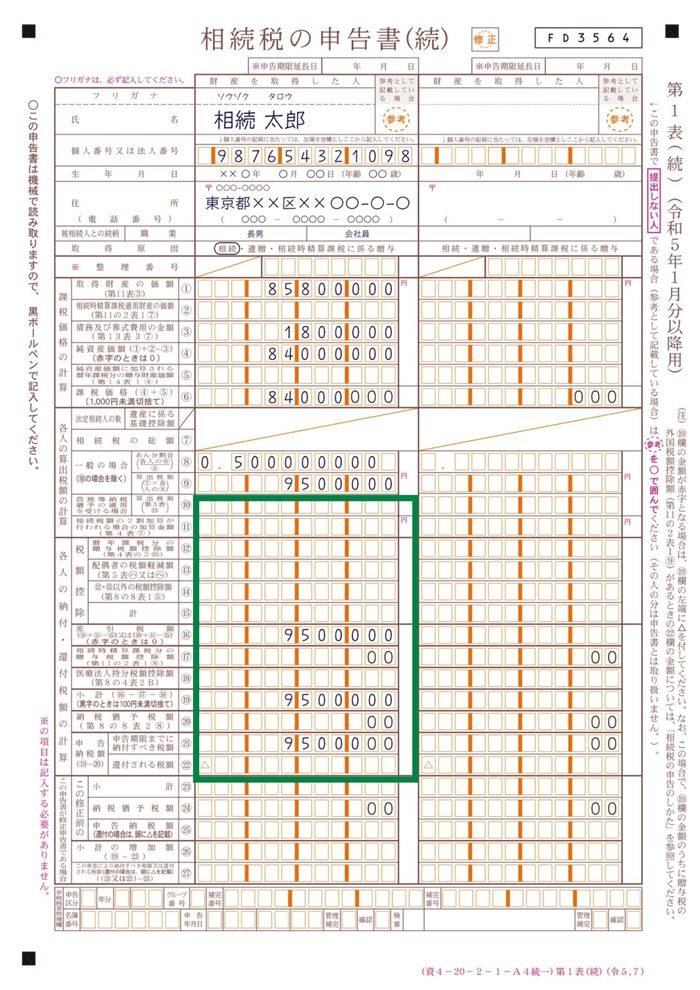

まずは「相続開始の年月日」と、被相続人と財産の取得者の「氏名・生年月日・住所」などの情報を書き入れてください。3人目以降の情報は、「第1表(続)」に記入します。

続いて、これまでに計算した「課税価格」や「相続税の総額」を、上記の赤枠で示した該当箇所に転記しましょう。

さらに、下記の計算をして、青枠の「あん分割合」と「算出税額」を求めます。

- あん分割合=各人の課税価額 ÷ 全員の課税価額の合計

- 算出税額=相続税の総額 × 各人のあん分割合

ここまで記入できたところで、いったん別の表の作成に取り掛かります。

ステップ3. 各人の税額を計算(第4表~第8表、第1表)

ステップ2では、遺産を取得した人の全員で納めるべき「相続税の総額」を計算しました。

最後のステップでは、個々の取得者の状況に応じて適用される「税額の控除・加算」があれば反映させて、最終的に各人が納めるべき相続税の金額を確定させます。

このステップで作成する主な書類は、次の2つです。

- 第5表:配偶者の税額軽減額の計算書

- 第1表:相続税の申告書

それぞれの詳しい作成方法を見ていきましょう。

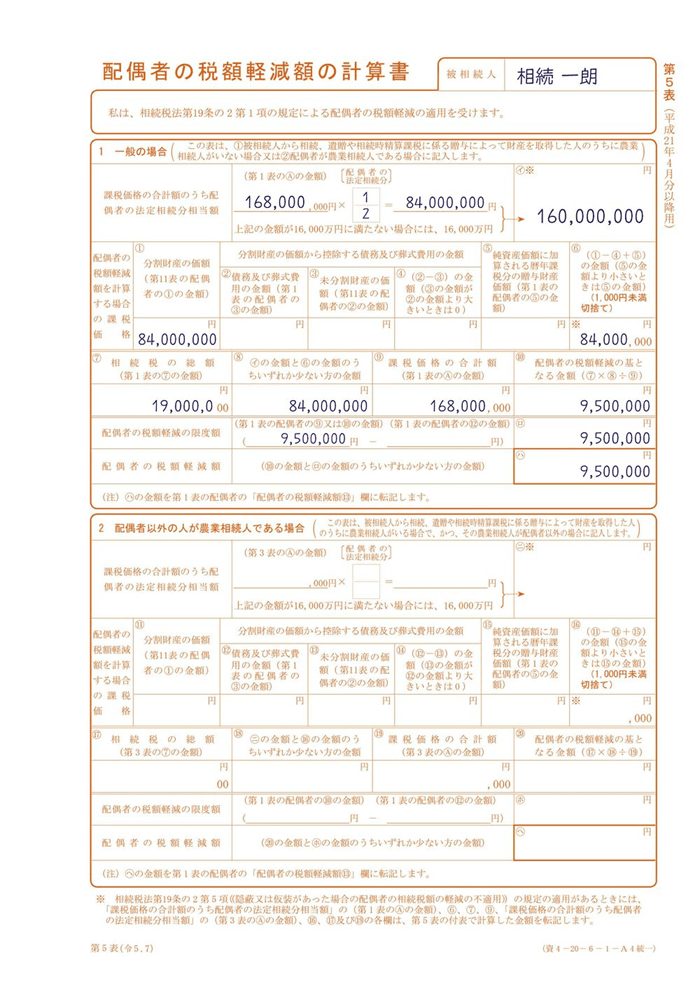

第5表:配偶者の税額軽減(配偶者控除)

「第5表」では、亡くなった方の配偶者が遺産を相続した場合に適用される、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」の控除額を計算します。

この特例により、配偶者は以下のいずれか多いほうの金額までであれば、相続税がかかりません。

- 1億6,000万円

- 配偶者の法定相続分の相当額

第5表の書き方のポイントは、次のとおりです。

| 書き方のポイント | 概要 |

|---|---|

| 計算の基礎となる金額を確認する | ・「課税遺産総額 × 配偶者の法定相続分」で、配偶者の「法定相続分相当額」を計算する ・「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」のうち、多いほうの金額を所定の欄に記入する |

| 実際に取得した財産の価額を記入する | ・配偶者が実際に取得した財産の価額を「第1表」から転記する |

| 軽減される税額を計算する | ・「軽減枠の上限」と「実際に取得した財産の価額」のうち、少ないほうの金額を記入する ・相続税の総額に「配偶者が取得した財産のうち軽減対象となる価額 ÷ 課税価格の合計額」をかけて、軽減される税額を求める |

第1表:最終的な納付税額

最後に、「第1表」にこれまで各表で計算してきた結果を集約し、各人が最終的に納付すべき相続税の金額を確定させます。

未記載だった緑枠の部分に、税額控除・加算の金額を入れて、算出税額から差し引いて「申請納税額」を求めてください。

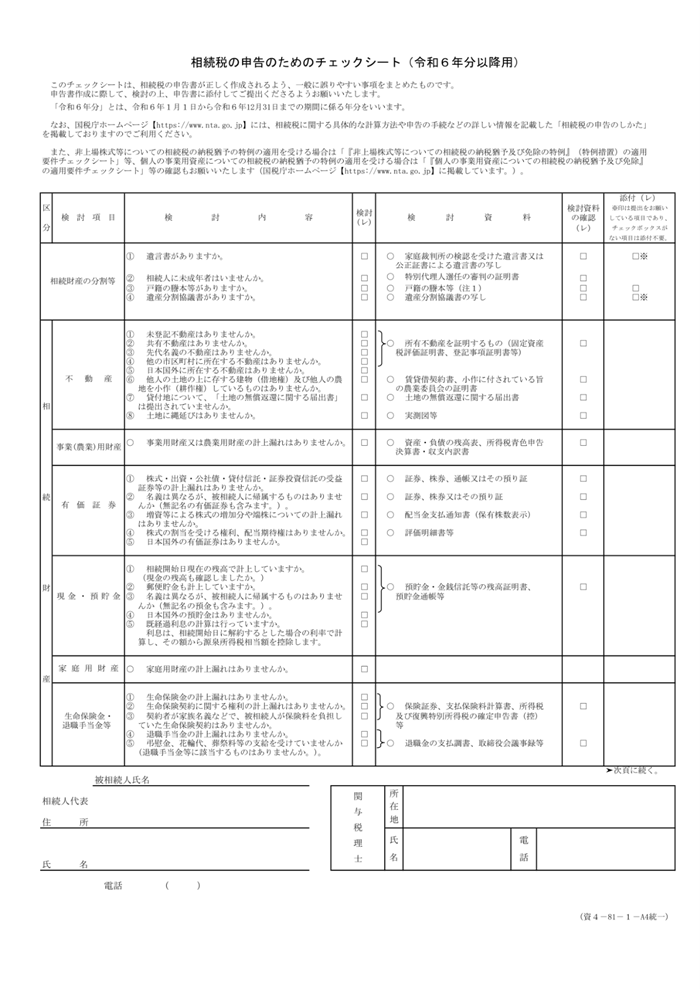

すべての表が書き終わったら、国税庁のWebサイトで公開されている「相続税の申告のためのチェックシート」を使って、記入誤りがないか確認します。

相続税の申告のためのチェックシート

そのほかの表が必要なケース

ステップ3では、第5表以外にも、各人の個別の状況に応じて税額を加算したり、控除したりするための表を作成することがあります。主な表は、以下のとおりです。

| 表番号 | 概要 | 必要なケース |

|---|---|---|

| 第4表 | 相続税額の加算金額の計算 | 相続や遺贈で財産を取得した人のなかに、2割加算の対象者がいる場合 |

| 第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算 | 財産を取得した人に未成年者や障がいを持つ方がいて、それぞれの控除の適用を受ける場合 |

| 第7表 | 相次相続控除額の計算 | 10年以内に相次いで相続が発生し、今回の被相続人が前回の相続で相続税を納付していた場合 |

| 第8表 | 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算 | 相続財産に外国にある財産が含まれており、その国の相続税(に相当する税)を納付した場合や、農地等の納税猶予の適用を受ける場合 |

これらの表を作成するには、専門知識が必要ですので、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。

相続税申告書を作成する際の注意点

相続税の申告書を作成する際には、次の2点にご注意ください。

- 黒ボールペンで丁寧に書く

- 申告書を折り曲げない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

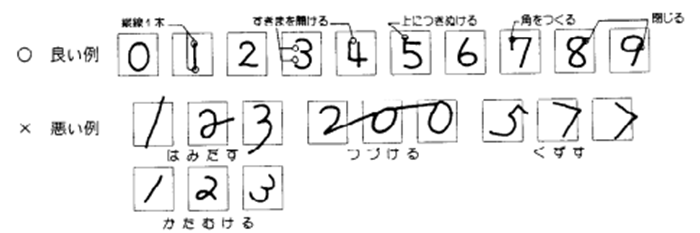

注意点1. 黒ボールペンで丁寧に書く

相続税の申告書を手書きで作成する場合は、必ず黒のボールペンを使用してください。鉛筆や消せるボールペンは使用できません。

また、数字は下記を参考に、枠からはみ出さないように丁寧に記入しましょう。

記載例

引用元 相続税の申告書の記載例|国税庁

注意点2. 申告書を折り曲げない

相続税の申告書のなかでも、第1表や第15表などは機械で読み取られます。

このため申告書は、絶対に折り曲げたり、汚したりしないでください。 読み取りができなくなると、処理に時間がかかったり、再提出を求められたりすることがあります。

申告書を提出する際は、クリアファイルに入れるなどして、きれいな状態で提出しましょう。

相続税申告書の作成は専門家に任せると安心!

この記事では、相続税申告書の書き方を3ステップに分けてお伝えしました。

正しく申告書を作成するには、「財産の評価」や「特例の適用」など、専門的な知識と経験がなければ、判断が難しいポイントが数多く存在します。

そして、少しの認識誤りや計算間違いが、予期せぬ税負担につながりかねません。

そこで、ご自身で相続税の申告書を作成できるか不安な方は、税理士に依頼することをおすすめします。

相続専門の税理士に相談すれば、複雑な財産評価や特例適用も含め、正しい申告書を作成してもらえます。