記事の要約

- 家督相続とはどのような制度だったのか(定義・歴史・廃止の背景)

- 現行の相続制度との違い(旧民法と現行民法の比較)

- 古い相続や未登記不動産に関わる実務上のポイント

- 「長男が全部相続できるのか?」など、よくある誤解とその正しい答え

- 家督的に一人へ相続を集約したいときの現代的な方法(遺言書・生前贈与)

「長男が家を継ぐのが当たり前」と聞いたことがある方も多いでしょう。

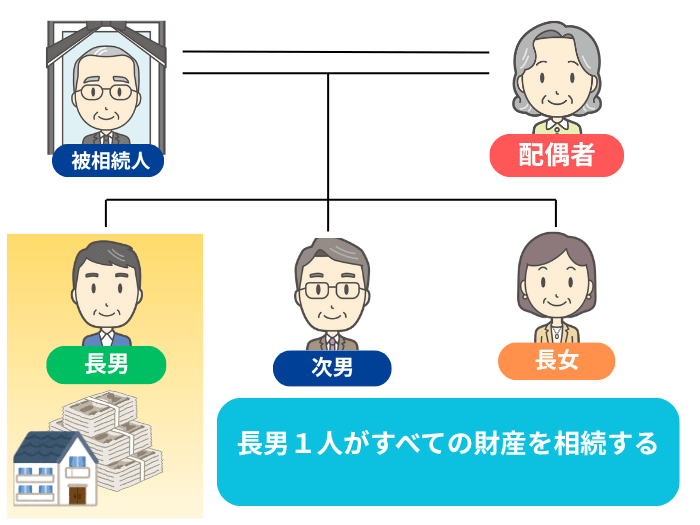

これはかつて存在した「家督相続」という制度に由来します。家督相続は、戸主の地位や財産を長男がすべて引き継ぐ仕組みで配偶者や他の兄弟に相続権はありませんでした。

しかし、家督相続は1947年(昭和22年)に廃止されており、現代では適用されません。

それにもかかわらず、相続の現場では「遺産は長男が全部相続するはずだ」といった誤解がいまだにトラブルの原因となることがあります。

この記事では、家督相続の歴史と廃止の経緯、現行制度との違い、現代で一人に財産を集約するための方法を解説します。

誤解をなくし、相続で不必要な争いを防ぐためにぜひ参考にしてください。

目次

家督相続とは

まずは、家督相続の概要を見ていきましょう。

家督相続の定義

家督相続とは、旧民法において戸主(家の代表者)の地位や家産を、原則として長男が包括的に承継する制度です。

家督相続は、現在のように配偶者や子ども全員が共同で財産を分け合う仕組みではなく、「家」そのものの存続を重視する制度でした。

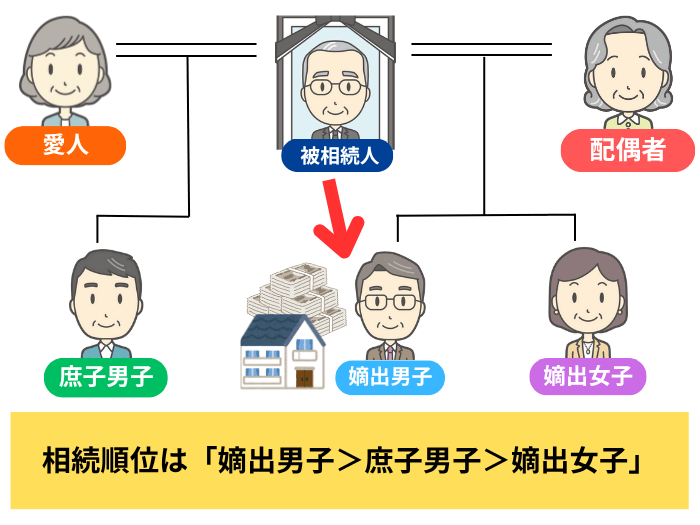

そのため、男子が優先され、嫡出女子よりも戸主が認知した庶出男子(私生児)のほうが相続順位が上となっていました。

家督相続が適用されていた時期

家督相続が法律上認められていたのは、明治31年(1898年)から昭和22年(1947年)5月2日までの間です。

家督相続は旧民法(明治民法)の「家族編」に定められた制度で、当時の日本社会における「家制度」の中核を成していました。

家督相続廃止の背景

家督相続は「家の維持・存続」を最優先する考え方に基づく制度であり、長男が他の兄弟姉妹よりも圧倒的に優遇されていました。

しかし、この制度は個人の平等を否定し、不公平を助長する側面が強いものでした。

さらに、戦後になると家制度そのものが「家族は個人の尊厳と両性の平等に基づく」とする憲法24条の理念に反するとして、家督相続制度は「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律第74号)により、日本国憲法の施行(1947年5月3日)と同時に廃止されました。

今でも家督相続制度の影響はある?

家督相続はすでに法律上の効力を持たないため、現在の相続には適用されません。

しかし、旧民法の時期(1898年〜1947年)に亡くなった方の財産がいまだに登記・名義変更されていない場合は、家督相続制度による相続手続きをすることがあります。

そのため、家督相続制度の概念を理解しておくことが実務上必要なことがあります。

なお、一般的な相続手続きについては、下記の記事をご参照ください。

旧民法における家督相続の仕組み

家督相続とは、具体的にどのような制度だったのか、条件や相続順位を紹介します。

家督相続の開始事由

旧民法下では、戸主(家の代表者)の身分や状況に変化があった場合に「家督相続」が開始されました。

現在の相続制度では、相続は「死亡」によって発生します。

一方、家督相続制度では、相続の開始は「死亡」に限ったことではありません。

戸主が亡くなる前であっても、さまざまな理由で「戸主の地位の移動」が認められていました。

主な家督相続の開始事由は、次のとおりです。

- 死亡

- 戸主が亡くなったとき

- 隠居

- 戸主が家督を譲って引退したとき

- 国籍喪失

- 戸主が日本国籍を失ったとき

- 入夫婚姻(にゅうふこんいん)

- 女性戸主が婚姻により夫を迎え入れたとき

- 入夫離婚

- 入夫婚姻が離婚により解消されたとき

現代の相続制度とは異なり、家督相続は戸主の身分変動に応じて発生する、包括的な地位の移転制度でした。

家督相続の順位

家督を継ぐ者(家督相続人)は、旧民法で厳格な順位が定められていました(法定家督相続人)。

直系卑属(子や孫)が複数いる場合の順位は、次のとおりです。

- 嫡出男子(婚姻関係がある男女から生まれた男子)

- 庶出男子(戸主が認知した男性の私生児)

- 嫡出女子(婚姻関係がある男女から生まれた女子)

- 庶出女子(戸主が認知した女性の私生児)

- 非嫡出男子(男性の私生児)

- 非嫡出女子(女性の私生児)

原則として、男子が女子よりも優先され、女子は男子がいない場合にのみ相続人となることができました。

この序列は「家を存続させる」理念を最重要視したためです。

また、同じ条件の者がいる場合は、年長者が先順位となります。

直系卑属がいない場合は、戸主が生前に指定した人が家督相続人となります(指定家督相続人)。

また、法定家督相続人・指定家督相続人のいずれもいない場合は、「選定者」によって家督相続人が選ばれました。

選定者にも「①戸主の父 ②戸主の母 ③親族会」と順位があります。

なお、親族会とは、旧民法下における制度であり、3人以上の親族が集まり、家や家に属する個人の重要事項について合議する機関です。

親族会のメンバーは、親族やその家に縁故のある者の中から、裁判所によって選定されていました。

家督相続制度の特徴

家督相続の最大の特徴は、家督相続人1人が「家産」全体を包括的に承継する点です。

現在の相続制度では、相続人の人数や立場によって相続分が異なります。また、遺産分割協議によって相続財産の取り分を変えることもできます。

しかし旧民法下においては、家督相続人が戸主の地位とともに、家に属する一切の財産を自動的に引き継ぎます。

相続人は常に1人に限定されるため、財産の共有や分割をめぐる争いは生じません。

一方で、家督相続人は戸主としての権利だけでなく、債務や義務もすべて承継することになります。

前戸主が多額の負債を抱えていても放棄はできず、返済義務を免れることはできませんでした。

登記されていない場合

実務においては、旧民法の家督相続制度が適用される不動産の登記を取り扱うケースも存在します。

登記簿上の権利関係が現行法と一致しないことが多いため、相続人の確定や権利移転の手続きに特別な注意が必要となります。

相続発生日による適用制度の違い

何代にもわたり登記がされてこなかった不動産を扱う際に最も重要な点は「被相続人がいつ亡くなったか」を確認することです。

相続による財産の移転は「亡くなった日」に発生します。

つまり死亡日(相続発生日)によって、旧民法と現行の民法、どちらの制度が相続手続きにおいて適用されるのかが決まります。

- 1947年(昭和22年)5月2日以前に亡くなった人→ 旧民法(家督相続)を適用

- 1947年5月3日以降に亡くなった人→ 現行民法を適用

家督相続は70年以上前の制度ですが、「先祖代々の土地」など長年相続登記されていない不動産にはいまだ適用される可能性があります。

現状と登記を一致させる手続き

長年相続登記がされていない不動産は、そのままでは売却や名義変更ができず、相続を重ねるごとに相続人の数が増えていきます。

また、放置してしまうと、所有者が特定できない「所有者不明土地」となり、相続登記や売却が困難になるおそれもあります。

特に終戦前後から相続登記が行われていない土地や建物は、相続関係が複雑化していることが多いです。

まずは、以下のような流れで適用される制度を確認し、手続きをします。

- 被相続人の死亡日を確認(旧民法か現行民法かの判定)

- 戸籍をさかのぼって収集(明治・大正時代までさかのぼる場合もある)

- 相続人を確定(旧制度の順位・現行制度の範囲を正確に確認)

- 登記手続きへ(家督相続時代の相続を経て、現行民法の相続人へと連続させる必要あり)

旧民法時代に相続が発生している場合は、家督相続制度が適用され、家督相続人にあたる人がその財産を引き継ぎます。

例えば、長男である父親の相続手続きをしている中で、「戦時中に亡くなった祖父名義の土地が、実は未登記の状態だった」ことが判明したケースで考えてみましょう。

-

祖父が戸主であるとすれば、長男である父親が家督相続人である可能性が高いため、まずは父親の戸籍を確認します。

- ①父親の相続人があなたのみの場合

- あなたが単独で相続することになります。

このとき、登記の移転手続きには、「祖父から父親に家督が移ったことがわかる戸籍謄本」と、「父親とあなたの相続関係が確認できる戸籍謄本」の2種類が必要です。 - ②あなた以外にも相続人がいる場合

- 相続人全員で話し合いを行い、あなたが相続する場合は全員の合意を得たうえで遺産分割協議書を作成します。

また、2024年4月にスタートした「相続登記の義務化」により、これまで放置されていた古い物件の相続登記をしなければならないケースもあることが考えられます。

古い不動産の登記手続きには専門知識が必要ですので、早めに司法書士などへ依頼することをおすすめします。

実務でよくあるトラブル

家督相続はすでに廃止されていますが、長年の慣習が影響して、現在でも次のようなトラブルが発生することがあります。

(1)「長男だから土地は自分のものだ」と主張されるケース

現行民法では、財産は原則として相続人全員が相続します。

しかし、旧民法下の家督相続の考えを引きずり、「家を継ぐ長男がすべての財産を相続する」と誤解されている方もいます。

(2)相続登記をせずに代々相続が繰り返されるケース

相続登記がなされずに長年にわたって相続がされ続けると、世代を経るごとに相続人が増え、最終的に数十人規模に膨れ上がることがあります。

このような場合、相続関係の確定や相続人全員との連絡・同意の取得に多大な時間を要し、登記や遺産分割の手続きが非常に複雑になってしまいます。

財産を“家督相続のように一人に集約したい”ときの現代の選択肢

家督相続はすでに廃止された現代において、被相続人の財産は相続人全員が共同で相続するのが原則です。

しかし実際の相続の場では、

「不動産を一人の名義にまとめたい」

「事業承継のために財産は後継者に集約させたい」

といった希望も多く寄せられます。

こうしたニーズに応えるためには、いくつかの方法を組み合わせる必要があります。

遺産を絶対渡したくない相続人がいます! #遺産相続 #相続対策

動画の要約遺産を絶対に渡したくない相続人がいる時にどのような対策、方法があるのか。分かりやすく例を出しながら解説をします。

遺言書を作成する

相続財産を特定の人に集中させたい場合、最も利用されている方法が遺言書の作成です。

特に公正証書遺言は、公証人が作成に携わり内容や形式を確認するため、無効になる可能性はきわめて低く、信頼性の高い遺言方式です。

また、公正証書遺言の場合は家庭裁判所の遺言書の検認手続きが不要となるため、相続発生後の手続きをスムーズに進めることができます。

生前贈与しておく

相続開始を待たずに、生前に財産を渡してしまう方法もあります。

生前贈与をすると贈与税や相続税が課されるケースもありますが、相続時精算課税制度や歴年贈与の非課税枠を活用すれば税負担を軽減できます。

贈与をしてしまえば、その財産は贈与者本人のものではなくなり、相続財産には含まれなくなります。

生前贈与は、特定の人に確実に財産を集約したい場合に有効な手段といえます。

遺留分に注意

ただし、生前贈与や遺言によって1人の相続人がすべての財産を譲り受けたとしても、他の相続人から「遺留分」を主張されれば、財産の全てをその1人だけに渡すことはできません。

生前贈与や遺贈などで他の相続人よりも多く譲り受けた特別な財産を特別受益といいますが、特別受益は遺留分の計算のときに持ち戻されます。

遺留分とは、法律で保障された「遺言によっても侵害できない相続人の最低減の取り分」です。

そのため、生前に贈与をしたり、「財産のすべてを特定の相続人に譲る」とする遺言書を作成しても、他の相続人が遺留分を請求すれば、財産を受け取った人は、遺留分に相当する金銭(遺留分侵害額)を支払わなければなりません。

よくある誤解とトラブル例

家督相続はすでに廃止された制度ですが、相続の現場ではいまだに誤解が原因でトラブルが起きることがあります。

ここでは、特に相談の多い「よくある質問」と正しい答えを紹介します。

長男が家の財産をすべて相続することはできる?

他の相続人全員の合意があればできます。

現行民法では配偶者や子どもなど、すべての相続人が法定相続分に応じて財産を分け合います。

「長男だからすべての財産を取得できる」という考え方は旧民法の家督相続の名残であり、法律上は認められていません。

ただし、他の相続人全員が「財産はいらない」「財産は長男が相続してよい」と合意すれば、遺産分割協議によって長男が全財産を相続することは可能です。

「長男を家督にする」という昔のメモは、今でも効力がある?

有効ではありません。

家督相続制度は1947年に廃止されているため、「家督相続の指定」そのものに法的な効力はありません。

ただし、そのメモが遺言に相当する内容であり、遺言書としての形式要件を満たしている場合は、メモには効力があるとされる可能性があります。

その場合でも、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

他の相続人に遺留分を放棄させることはできる?

可能ですが、強制することはできません。

相続人が家庭裁判所の許可を得れば、被相続人の生前に遺留分を放棄することは可能です。

相続発生後に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可も不要です。

しかし、その手続きは本人の自由意思に基づいて行う必要があり、相続人の1人が他の相続人に対し、強制的に遺留分を放棄させることはできません。

なお、「相続放棄」の場合は、生前に放棄をさせること自体ができません。

あくまでも、相続放棄は相続発生後に行う必要があります。

まとめ:家督相続の知識は、今も実務で役立つことがある

家督相続は、明治民法の家制度に基づいて戸主の地位や財産を長男などが一括承継する仕組みでした。

しかし、1947年(昭和22年)の日本国憲法施行と民法改正によって廃止され、現代の相続では一切適用されません。

現在は共同相続が原則となり、配偶者や子どもを含む法定相続人が平等に相続権を持つ仕組みに変わっています。

それにもかかわらず、「長男が全部相続するのではないか」という誤解が残り、トラブルにつながるケースも見られます。

古い未登記の不動産や戦前の相続案件を整理する際には、家督相続の知識が参考になる場合もありますが、解決策は現行の相続制度を前提に考えることが不可欠です。

そして、「財産を一人に集約したい」という希望がある場合には、遺言や生前贈与といった制度をうまく活用しましょう。

ただし、遺留分については十分な配慮が必要です。

「随分昔から相続登記をしていない不動産がある」「家督相続のように長男に財産を集中させたいが遺留分についてどのように対応したらよいかわからない」といったお悩みがありましたら、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、初回相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。