この記事でわかること

- 家族信託契約書の記載内容

- 家族信託契約書の作成費用

- 家族信託契約書を専門家に作成してもらうメリット

認知症などによる判断能力の低下に備え、将来の財産管理を家族に任せる「家族信託」の契約には契約書の作成が必要になります。

しかし、家族信託の契約書の作成は難しく、記載内容に不備があると意図した信託が行えない可能性があります。

この記事では、家族信託の契約書の具体的な書き方をわかりやすく解説します。

目次

家族信託契約書とは?

家族信託契約書は、信託の目的や当事者、対象となる財産など、信託する上での取り決めをまとめた書面です。

家族信託の契約の締結には、法律で定められた方式や書式等がないため、極端なことをいえば、契約の当事者である委託者と受託者の双方が合意していれば、口頭のやり取りで契約することもできます。

しかし、家族信託では高額な財産の信託が行われることも多いため、契約内容を巡ってトラブルになった際に、言った言ってないの水掛け論になることを避けるためにも契約書を取り交わしておくことは重要です。

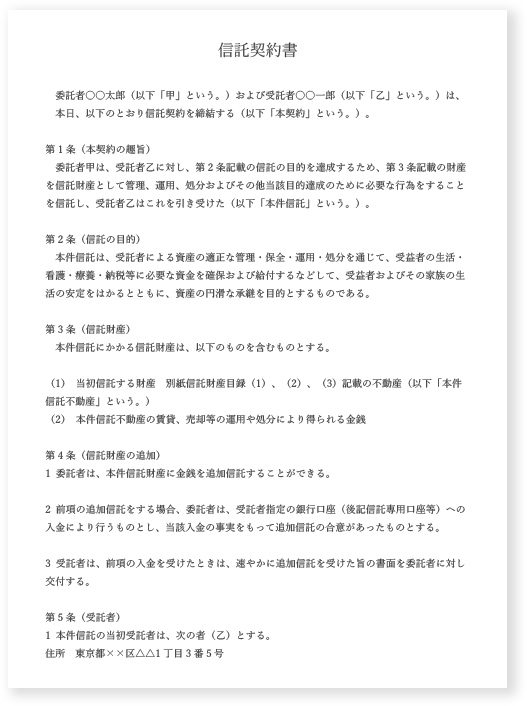

家族信託の契約書の記載例

家族信託契約書を作成する場合、個別の状況や要望を踏まえた内容になっていないとトラブルに繋がる可能性もあります。

ひな形はあくまで参考に留め家族の状況に応じた契約書を作成しましょう。

家族信託の契約書に記載する事項

必ず記載する項目

家族信託の契約書には、以下の項目を記載します。

- 契約の趣旨

- 信託の目的

- 信託財産

- 信託の当事者

契約の趣旨

家族信託契約書を作成する場合、契約書の冒頭に信託契約の趣旨を記載して、契約内容が家族信託であることを明確にします。

信託の趣旨の書き方は、以下の記載例を参考にしてください。

記載例

委託者は、第○条~第○条記載の財産を受託者に託し、受託者はこれを引き受けた(以下「本件信託」という。)

信託の目的

信託の目的には、「この信託によって何をしたいのか」を記載します。

家族信託を契約する目的として一番多いのは認知症などの影響で判断能力の低下した場合に備えることですが、それ以外にも「将来の不動産共有相続による紛争を予防」「妻が亡くなった後、財産が前妻との間の子どもに渡るようにする」など様々な目的を設定することができます。

何をしたいかが明確であれば、受託者の財産管理の指針にもなるため、信託で達成したいことがある場合、具体的に記載しましょう。

信託財産

家族信託契約書で信託財産を明記することで、受託者は信託財産の管理・運用・処分が可能になります。

不動産を信託財産にする場合、固定資産税や修繕費などの経費は受託者が負担しなければいけないことに注意が必要です。

なお、信託財産とできるのはプラスの財産のみで、ローンなどのマイナスの財産は信託財産とすることはできません。

信託の当事者

信託の当事者とは、委託者・受託者・受益者の3者を指しており、信託契約上は以下のような立場になります。

- 委託者:財産の所有者

- 受託者:委託者から財産管理を任された人

- 受益者:信託財産から発生する利益を受け取る人

受託者になるのに特別な資格は必要なく、未成年者以外であれば誰でもなることができます(法人を受託者に設定することもできます)。

受託者は本人の財産を預かり、適切に管理・運用していかなくてはならないため、誰を受託者にするかは家族信託におけるキーポイントといえます。

委託者と受益者が異なると税金の問題が発生するため、委託者と受益者は一致させることがほとんどです。

なお、通常の信託では、受益者が受託者の業務の監督を行いますが、受益者が受託者の業務のチェックが難しい場合、信託監督人を設定して受託者の監督を任せることも可能です。

必要に応じて記載する項目

家族信託の契約書に必要に応じて記載すべき項目には次のようなものがあげられます。

- 受託者の権限の範囲

- 信託の期間・終了事由

- 信託終了後の財産の帰属先

受託者の権限の範囲

家族信託契約書に受託者の権限と範囲を記載することで責任の所在を明確にすることができます。

たとえば、不動産を信託する場合、賃貸借契約の締結や物件の管理修繕、賃貸、売買、建替え、測量・分筆、担保設定などが必要になるケースが出てきますが、どこまでを受託者の判断で行えるかを契約で定めることができます。

信託の期間・終了事由

家族信託は信託法により終了するとされている場合の他に、終了事由を契約で定めておくこともできます。さらに、信託の途中であっても委託者・受益者の合意により終了することも可能です。

信託期間や終了事由を契約で定めておく場合、以下のようなものが考えられます。

- 受益者の死亡まで

- 第二受益者の死亡まで

- 受託者の死亡まで

- 受益者が一定年齢に達したとき

- 委託者と受託者が合意したとき

なお、信託法により終了するとされている場合とは、「信託の目的を達成したとき」「信託の目的を達成することができなくなったとき」、「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき」、「受託者が欠けた場合で新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき」などが該当します。

信託終了後の財産の帰属先

家族信託では、帰属先の定めがなければ、残余財産は受益者に帰属します。委託者が死亡している場合、委託者の法定相続人に帰属します。

死亡により信託が終了し、残余財産を法定相続人で話し合って分けて欲しい場合は、帰属先を決める必要はありませんが、残余財産の帰属先を信託契約書に明記することで遺言と同じ効果を持たせることができます。

残余財産の帰属権利者が信託終了時の受益者である場合、課税関係は生じませんが、残余財産の帰属権利者が信託終了時の受益者と異なる場合、受益者が亡くなったことにより残余財産が受益者以外の人に帰属した場合は相続税、受益者が生存中に残余財産が受益者以外の人に帰属した場合は贈与税が課される場合があります。

家族信託の契約書は公正証書として作成することがおすすめ

家族信託契約書の作成は、公正証書として作成することがおすすめです。

公正証書にすることで、以下のメリットがあります。

- 法的効力が担保される

- 紛失しても再発行できる

- 金融機関で信託口口座を開設しやすくなる

ここからは、家族信託契約書を公正証書として作成するメリットを具体的に紹介します。

公文書として高い証明力がある

公正証書は、法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです。

家族信託の契約書も公正証書として作成すると、公証人が契約内容を確認しますので、法律的にも問題のない契約内容となります。また、仮に受託者以外の親族に契約の無効を主張されても、公文書には高い証明力があるため、有効な契約があったと認められやすいです。

他にも、信託が開始したときに受託者としての地位を第三者に証明しやすいため、財産の管理をスムーズに進められるメリットもあります。

紛失しても再発行できる

公正証書は公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんリスクに備えられます。一方、自分で作成した家族信託契約書はそのものが原本となるため、紛失してしまうと信託契約の変更などに対処できなくなります。

また、厳重に保管できる場所でなければ、家族による改ざんや意図的な廃棄などのリスクもあります。

金融機関で信託口口座を開設しやすくなる

家族信託では、信託が開始すると受託者は自身の財産と委託者の信託財産を分けて管理しなければいけません。

多くの場合、「信託口口座」という専用の口座を開設して管理することになりますが、信託口口座の開設には公正証書による家族信託契約書の提出が求められます。

あらかじめ公正証書として契約書を作成しておくことでスムーズに信託を開始できます。

家族信託契約書の作成にかかる費用

家族信託契約書を作成する場合、一般的には以下の費用がかかります。

自分で作成する場合

| 家族信託契約書を公正証書にする費用 | 信託する財産額によって異なります 詳しくは日本公証人連合会HP「Q3. 法律行為に関する証書作成の基本手数料」をご参照ください |

|---|---|

| 不動産を信託登記するときの登録免許税 | 固定資産税評価額の0.3~0.4% |

専門家に作成を依頼する場合

| コンサルティング料 | 信託財産の評価額×1.1%程度(最低額は33万円程度) |

|---|---|

| 家族信託契約書の作成費用 | 11~16.5万円程度 |

| 信託登記の代行費用 | 11~16.5万円程度 |

家族信託の契約書の作成を専門家に依頼すべきケース

家族信託の契約書はその家族固有の問題を解決するために作成するものであり、ひな型に名前を入れ込めば作れるものではないため、基本的には専門家に相談して作成することが望ましいといえます。

特に、信託財産に金銭がある場合、金融機関で管理のための口座を作成することになりますが、金融機関は自作の契約書では口座を開設させてくれないことが多いため、専門家に契約書を作成してもらうことになります。

また、家族信託では委託者と受益者が異なると贈与税が、残余財産の帰属者が受益者と異なると相続税や贈与税が課される場合があります。

思わぬ税負担を強いられることのないように、専門家のアドバイスを受けながら信託契約内容を作ることをおすすめします。

家族信託契約についてよくある質問

家族信託契約をするメリットは?

家族の心配事や問題を解決できることです。不動産の共有問題や認知症、障害を持った子どもの将来など、家族が心配していることに対して道筋をつけ、安心して生活できるようになります。

家族信託契約書を公正証書にする場合の提出書類は?

家族信託契約書を公正証書にする場合、以下の書類を提出します。

- 家族信託契約書の原案

- 当事者の関係がわかる戸籍謄本や抄本

- 委託者と受託者の実印および印鑑証明書

- 信託財産に関する資料

- 本人確認書類

戸籍謄本・抄本や印鑑証明書は発行から3カ月以内のものを準備してください。

家族信託契約についての相談先は?

弁護士、司法書士、税理士などの専門家になりますが、このときに実績があるかどうかを確認してください。家族信託はまだ出来て間もない制度のため、実務に精通していない専門家も少なくないからです。

家族信託契約書の書き方などで迷ったら専門家に相談しよう

この記事では、家族信託契約書の記載内容や作成の際の注意点について解説しました。

家族信託は、比較的新しい制度のため「どのような場合に利用したらいいのか」「契約にはどのような内容を盛り込むべきか」など、迷われている人も少なくありません。

法的に複雑な内容もあるため、専門家のチェックを受けながら利用することをおすすめします。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士、行政書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。

初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。