記事の要約

- 暦年贈与の概要

- 「暦年課税」と「相続時精算課税」の課税方式の違い・選び方

- 正しい暦年贈与の方法

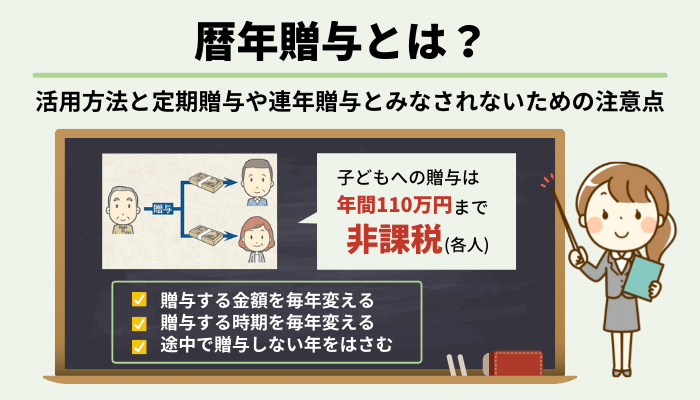

暦年贈与(れきねんぞうよ)とは「1月1日から12月31日までの1年間で贈与した金額が110万円以下の場合、贈与税が非課税となるしくみを利用した贈与」のことで、相続税の節税対策としてはポピュラーな方法の1つです。

ただし、暦年贈与の仕方を間違えると、節税の効果が薄まったり、想定外に贈与税がかかったりしてしまいます。

この記事では、暦年贈与の概要や相続時精算課税制度との違い、暦年贈与の基本的な流れなどを紹介します。暦年贈与で相続税を節税したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

暦年贈与(れきねんぞうよ)とは?

暦年贈与とは、「1月1日から12月31日までの1年間で贈与した金額が110万円以下の場合、贈与税が非課税となるしくみを利用した贈与」を指します。

この暦年贈与について理解する前提として知っておいていただきたいのは、「生前贈与」が相続税の節税対策として非常に有効だということです。

被相続人が生前に将来の相続人に財産を渡しておくと、亡くなったときに相続の対象になる「遺産の総額」が減ります。相続税は基本的に、遺産の総額が少ないほど税の負担も軽くなるため、結果的に「生前贈与」は節税対策になります。

- 状況

- 5,000万円の預貯金がある母親から、娘1人(40歳)が全額を相続する予定

- ケース1:生前贈与なし

- 母親が生きている間、娘への生前贈与は一切しない

母親が亡くなったときの遺産の総額は「5,000万円」のまま

→このケースでは基礎控除額が3,600万円なので、課税対象は「5,000万円ー3,600万円=1,400万円」となり、相続税は「160万円」 - ケース2:1,400万円を生前贈与

- 年間200万円の贈与を7年行い、母親が亡くなる8年前までに娘へ合計1,400万円渡した

母親が亡くなったときの遺産の総額は「5,000万円ー1,400万円=3,600万円」

→ケース1と同様に基礎控除額は3,600万円なので、課税対象は「3,600万円ー3,600万円=0円」となり、相続税は「0円」

→ただし、生前贈与に対しては、毎年「(200万円ー110万円)×10%=9万円」の贈与税がかかるため、「9万円×7年=63万円」の負担が生じる - 税額の比較

- 1. 生前贈与なし:合計160万円

2. 生前贈与あり:合計 63万円

→生前贈与により97万円の節税効果が生まれた

生前贈与をする際に注意したいのが「贈与の金額によっては、受贈者(もらう人)に贈与税がかかる」ということです。

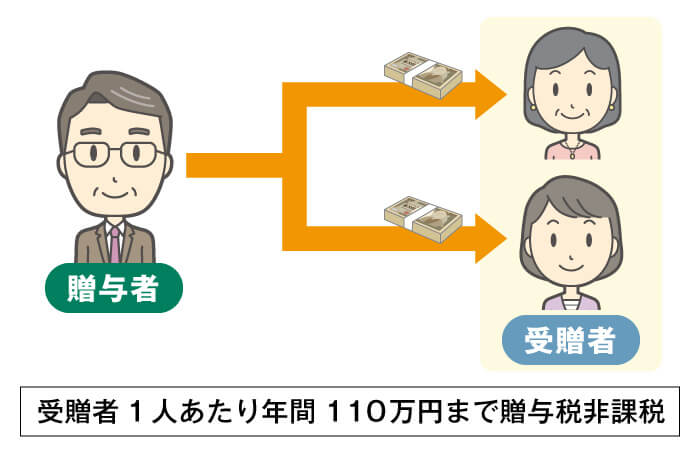

具体的には「1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円を超える」場合、贈与税の申告・納付が必要になります。反対に言えば、年間110万円以下の贈与であれば、受贈者に贈与税はかかりません。

この「110万円の非課税枠」を利用して、将来の相続人に「1人あたり年間110万円以下の暦年贈与」をすることが、相続税の節税には有効です。

非課税枠「110万円」の考え方

生前贈与をする際に、もっとも意識すべきポイントが「非課税枠 110万円」の考え方です。前述のとおり、1年間の贈与額が110万円を超えると、贈与税の申告・納付をしなければなりません。

ここでは、この非課税枠の考え方について詳しく見ていきます。

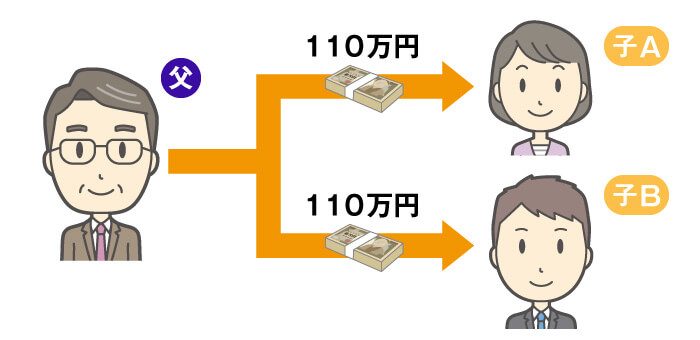

ケース1. 1人が複数人に贈与する

上記のように、父親から2人の子ども(A・B)に贈与する場合、AとBそれぞれ110万円まで非課税で財産を渡せます。

このため、財産を渡す相手が多いほど将来的に被相続人の遺産が少なくなり、相続税の節税効果も高まります。

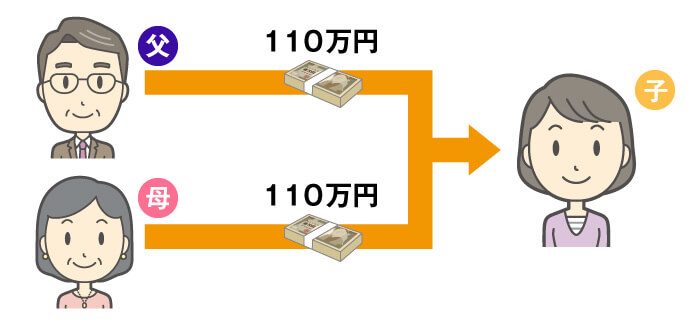

ケース2. 複数人から1人が贈与を受ける

続いて、上記のように父と母から、1人の子どもに110万円ずつ生前贈与をする場合、子どもは年間「220万円」の贈与を受けたことになります。

このケースでは非課税枠の110万円を超えているため、「220万円ー110万円=110万円」について、贈与税の申告・納付が必要です。

以上で見てきたように、贈与税の非課税枠は「あげる人」ではなく「もらう人」に注目しなければなりません。

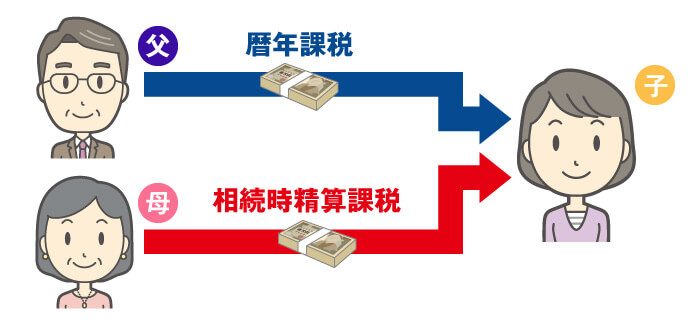

ちなみに、上記の「父と母から1人の子どもに110万円ずつ生前贈与する」ケースでは、「父は暦年課税」「母は相続時精算課税」と課税の方式を分けると、220万円まで非課税になります。詳しくは、「応用編2. 暦年課税と相続時精算課税を併用する」の箇所をご覧ください。

「暦年課税」と「相続時精算課税」の課税方式の違い

| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |

|---|---|---|

| 非課税枠 | 年間110万円まで | 年間110万円まで |

| 110万円を超えた分は、累計2,500万円まで(この分は後に相続税として精算) | ||

| 税率 | 10~55% | 一律20% |

| 贈与者の要件 | なし | 贈与する年の1月1日時点で、60歳以上の父母や祖父母 |

| 受贈者の要件 | なし | 贈与する年の1月1日時点で、18歳以上の子どもや孫 |

| 利用開始時の届け出 | 不要 | 必要(110万円以下の贈与でも、相続時精算課税選択届出書を提出) |

| 持ち戻し期間 | 2023年までは相続開始前3年以内 | なし |

| 2024年以降は段階的に延長され、相続開始前7年以内 |

贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。両者の概要は、次のとおりです。

| 暦年課税 | 非課税限度額の110万円を超える贈与があった年ごとに、贈与税の申告・納付をする方式 |

|---|---|

| 相続時精算課税 | 累計2,500万円の贈与まで「贈与税」はかからない。年110万円を超える贈与を受けた年は贈与税の申告が必要。贈与者が亡くなったときに、「相続税」として一括で精算する方式 |

以下では、暦年課税と相続時精算課税の違いを詳しく見ていきます。

違い1. 非課税枠

「暦年課税」を選択した場合、年間110万円までの贈与には税金はかからず、税務署への申告も不要です。贈与額が年間110万円を超えたときのみ、贈与税の申告・納付をしてください。

「相続時精算課税」を選択した場合も、年間110万円までは贈与税がかからず、申告の必要もありません。ただし、制度の利用を開始する際には、金額に関わらず税務署への届け出が必要です。

なお、「相続時精算課税」では、贈与額が年間110万円を超えたとしても、累計2,500万円まで「贈与税」は非課税となります。

しかし、贈与者が亡くなったタイミングで遺産総額に繰り入れられ、最終的には「相続税」が課されます。このため、累計2,500万円を超過した分については相続税を支払わなければなりません。

参考2024年の税制改正

従来、相続時精算課税に年間110万円の基礎控除はありませんでした。

このことから、相続税の節税効果は薄いとされていましたが、2024年の税制改正で基礎控除が新たに設けられたことで、節税対策としてより注目されるようになった経緯があります。

違い2. 税率

「暦年課税」では、年間110万円を超える贈与に税金が課されます。その際の税率は「基礎控除後の課税価格」と「贈与者と受贈者の関係」によって、10~55%の間で設定されます。贈与税の税率の詳細は、下記の記事をご参照ください。

「相続時精算課税」を選択した場合は、基礎控除分(毎年110万円)を除いた贈与額が、累計2,500万円を超えた部分に「一律20%」の贈与税がかかります。

違い3. 贈与者・受贈者の要件

「暦年課税」であれば、贈与者・受贈者ともに要件はありません。誰から誰に贈与するケースであっても、暦年課税で贈与できます。

一方で「相続時精算課税」を選びたいのであれば、贈与者と受贈者について、下記の要件を満たしていなければなりません。

| 贈与者 | 贈与する年の1月1日時点で、60歳以上の父母や祖父母 |

|---|---|

| 受贈者 | 贈与する年の1月1日時点で、18歳以上の子や孫 |

このため、次のようなケースでは、相続時精算課税は選択できませんのでご注意ください。

- 40歳の父から、15歳の子どもへの贈与

- 65歳の叔母から、30歳の姪への贈与

違い4. 利用開始時の届け出

「暦年課税」であれば、税務署への届け出は不要です。何も手続きをしなければ、自動的に暦年課税で贈与税が課されます。

一方で「相続時精算課税」を選択する場合は、「相続時精算課税選択届出書」を、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署に提出しなければなりません。この届出書は、贈与者ごとに選択して提出します。

たとえば、「父からの贈与は相続時精算課税」で、「母からの贈与は暦年課税」というように、贈与者によって課税方式を使い分けることも可能です。

なお、「暦年課税→相続時精算課税」の変更はいつでもできますが、一度「相続時精算課税」の届け出をすると、「暦年課税」に戻すことはできません。

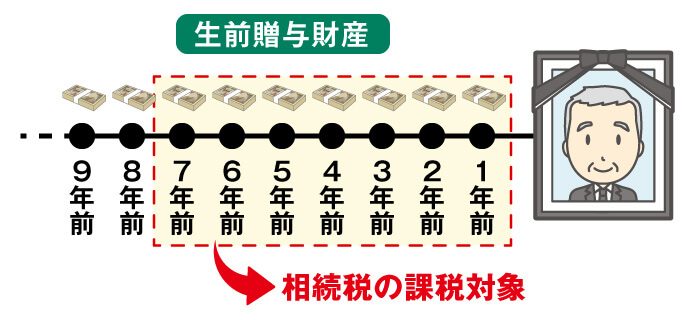

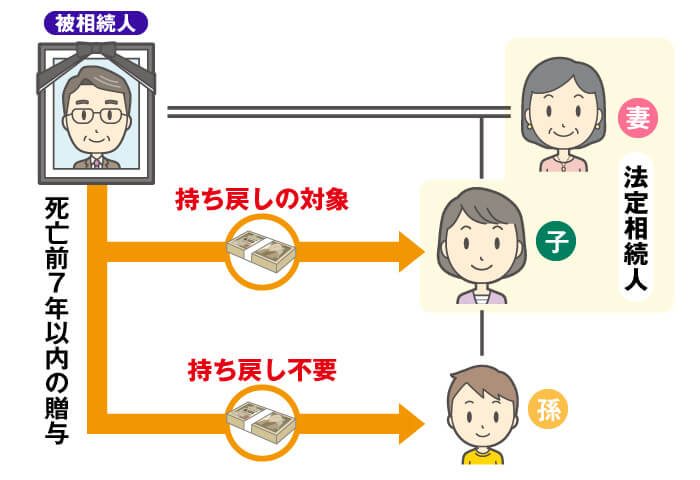

違い5. 持ち戻し期間

「持ち戻し期間」とは、「生前贈与を受けた財産を、相続税計算するときに相続財産に加算しなければならない期間」のことを指します。

この制度には、被相続人が亡くなる直前に慌てて生前贈与をして、故意に相続税を逃れることを防ぐ目的があります。

「暦年課税」を選択した場合、持ち戻し期間は「7年」であるため、相続開始前7年以内に贈与した財産は、相続財産に加算する必要があります。

なお、2024年の税制改正により、持ち戻し期間が延長された「4年前~7年前」の贈与財産については、総額100万円までは相続財産に加算されないことになっています。

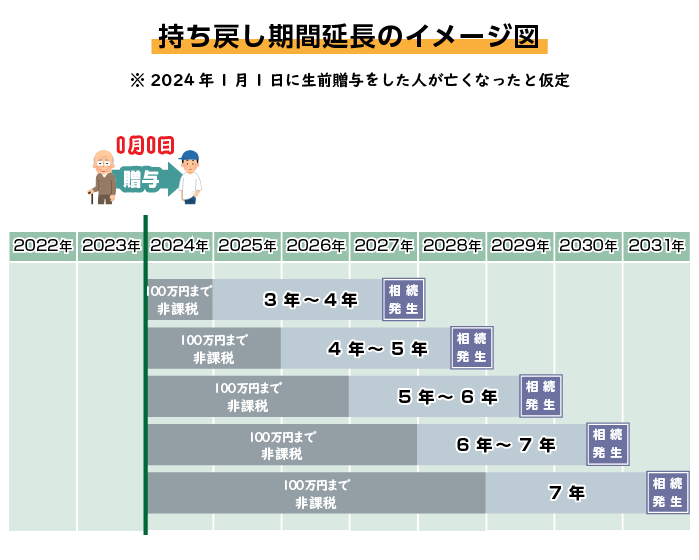

参考2024年の税制改正

「暦年課税」を選択した場合の持ち戻し期間は、従来「3年」でした。

しかし、2024年の税制改正によって、2024年以降は段階的に持ち戻し期間が延長され、2031年には7年に完全移行します。

この改正の目的は、「亡くなる前に相続税対策をした人」と「不慮の死などで十分な対策ができなかった人」の間で税負担に不公平がないようにすることだと考えられます。

なお、近年は「相続税と贈与税の一体化」という考えのもと、将来的に暦年課税は廃止され、相続時精算課税に統一されると推測する人もいます。

このため、現行の暦年課税を活用した節税を考えている人は、最新の動向に注目するようにしてください。

続いて、「相続時精算課税」を選んだ場合、持ち戻し期間はありません。この点においては、暦年課税よりも節税効果は高くなります。

暦年課税と相続時精算課税の選び方

ここからは、「暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択すべきかわからない」という人へ向けて、課税方式の選び方をお伝えします。

選ぶ際に最初に考えるべきことは、「生きているうちに、将来の相続人にどれほど資産を渡したいか」ということです。

そもそも相続税の基礎控除額は、下記の計算式で求められます。

基礎控除額=

3,000万円+(600万円×相続人の数)

生前贈与によって、亡くなった時点での遺産総額を基礎控除額以下まで減らせていれば、相続税の申告・納付は必要ありません。また、相続税を0円にできなかったとしても、基本的には遺産総額が少ないほど、税の負担は軽くなります。

以上を踏まえて、まずは今の遺産総額を確認し、亡くなるまでにどれほど減らしておきたいかを考えてみてください。

なお、この記事でお伝えしている「生前贈与」以外にも、相続税の節税対策には「不動産を購入する」など、ほかの選択肢もあります。下記の記事で詳しく紹介していますので併せてご覧ください。

さて、生前に渡しておきたい財産の額がある程度決まったら、続いて「非課税枠内で贈与できる総額」を検討します。

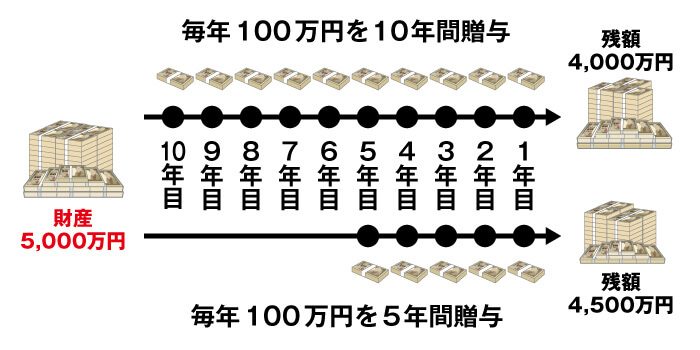

贈与税の非課税枠は、暦年課税・相続時精算課税ともに「受贈者1人あたり年間110万円」までです。そこで、亡くなる前に非課税の範囲で渡せる財産の額は、下記の計算式で求められます。

非課税枠内で渡せる財産の額=

110万円×渡したい人数×贈与する年数

ここまでで、「存命中に生前贈与しておきたい額」と「非課税枠内で渡せる財産の額」の検討をしていただきました。

そのうえで、以下では次の2パターンでそれぞれ「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらを選択すべきかをお伝えします。

- 希望する額まで渡すには、毎年の非課税枠内の生前贈与でも間に合う

- 希望する額まで渡すには、毎年の非課税枠内の生前贈与では間に合わない

さっそく詳しく見ていきましょう。

ケース1. 非課税枠内の生前贈与で間に合う

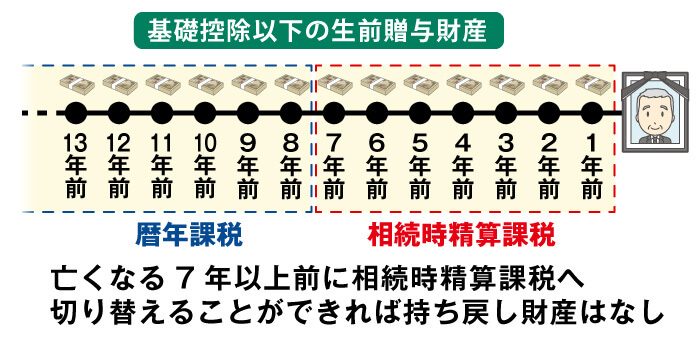

「存命中に生前贈与しておきたい額」と「非課税枠内で渡せる財産の額」を勘案した結果、「毎年の非課税枠の範囲内の生前贈与で間に合う」と判断された場合には、「相続時精算課税」を選ぶことをおすすめします。

もしも「暦年課税」を選んでしまうと、亡くなる7年前から生前贈与した財産は、遺産総額に持ち戻されてしまいます。この点、「相続時精算課税」は基礎控除額以下の贈与であれば持ち戻す必要がないため、暦年課税よりも相続財産を減らしやすいです。

具体的な事例として、以下の状況を考えてみます。

- 被相続人

- 父親

- 被相続人の財産

- 預貯金 5,000万円

- 相続人

- 子ども2人(A・B)

このケースでは、相続人が2人なので、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」です。

「預貯金 5,000万円」について、父親が亡くなるまで何も節税対策をしなければ「5,000万円ー4,200万円=800万円」に対して課税され、税額は子ども2人合わせて「80万円」となります。

一方で節税対策として、父が亡くなる4年前から「相続時精算課税」で、子ども2人に100万円ずつ生前贈与をした場合、「100万円×2人×4年=800万円」を渡せます。

こうなると、父親が亡くなったときの遺産が「4,200万円」まで減っているため、基礎控除額以下となり、相続税はかかりません。

ちなみに「暦年課税」を選んでしまうと、4年前までの生前贈与は「持ち戻し」の対象となるため、相続時精算課税ほどの節税効果はなくなります。

以上のことから、非課税枠の範囲内の生前贈与で間に合うケースでは、「相続時精算課税」を選択することを推奨します。

ケース2. 非課税枠内の生前贈与では間に合わない

「存命中に生前贈与しておきたい額」を検討した結果、非課税枠内で生前贈与していては、亡くなるまでに遺産を減らしきれないと考える場合は、下記の観点から総合的に判断しなければなりません。

- 生前贈与できる期間

- 生前贈与しておきたい金額

一般的には、生前贈与できる期間が10年を超えるような長期の場合は「暦年課税」のほうが有利なケースが多いです。

「暦年課税」は亡くなる7年前までの贈与が、遺産に持ち戻されてしまうデメリットもありますが、8年以上前の贈与については、金額によっては「相続時精算課税」よりも税率を抑えられます。

このため、生前贈与が長期間におよぶ場合は、暦年課税が有利になりやすいです。

一方、「相続時精算課税」は基礎控除額以下の贈与であれば持ち戻す必要がないため、10年未満の短期間の生前贈与のケースでは、「暦年課税」より税の負担が軽くなりやすいといえます。

ただし、生前贈与しておきたい金額によっては、単純に「10年以上なら暦年課税」「10年未満なら相続時精算課税」と断定できません。

このため、相続税対策として、非課税枠を超えた生前贈与を検討されている方は、いちど税理士に相談することをおすすめします。弊社でも生前贈与の相談を承っていますので、下記からお気軽にご連絡ください。

以上、暦年課税と相続時精算課税の選び方をお伝えしました。ここからは応用編として、以下の2つのパターンを紹介します。

- 途中で暦年課税から相続時精算課税に切り替える

- 暦年課税と相続時精算課税を併用する

応用編1. 途中で暦年課税から相続時精算課税に切り替える

贈与税の課税方法は、「今回は相続時精算課税」「次は暦年課税」といったように、贈与があるたびに好きなほうを選択できるものではありません。

贈与を受けた際に、なにも手続きをしなければ自動的に「暦年課税」を選んだことになります。「相続時精算課税」を選択したい場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署へ届け出を出す必要があります。

しかも、一度「相続時精算課税」の届け出をすると、同じ人からの贈与を「暦年課税」に戻すことはできません。

ただし、「はじめの何年かは暦年課税」で「あるときからは相続時精算課税」と、途中で切り替えることは可能です。

これを利用して、下記のように良いタイミングで課税方法を切り替えることで、大きな節税効果を得られることがあります。

応用編2. 暦年課税と相続時精算課税を併用する

暦年課税と相続時精算課税の選択は、「贈与者(あげる人)」ごとに決められます。

たとえば、父親と母親の2人が娘に贈与をする場合、下記のように「父は暦年贈与」「母は相続時精算課税」と、別の課税方法を選ぶことも可能です。

このケースでは「暦年贈与の非課税枠110万円」と「相続時精算課税の非課税枠110万円」を合わせて、年間220万円まで非課税で贈与できます。

暦年課税と相続時精算課税を併用する方法については、以下の動画でも解説しているのでぜひご覧ください。

暦年贈与の基本的な流れ3ステップ

暦年贈与を行うときの基本的な流れは、次の3ステップです。

- 贈与契約書を作成する

- 贈与をする

- 贈与税の申告・納付をする

それぞれの工程を詳しく見ていきましょう。

ステップ1. 贈与契約書を作成する

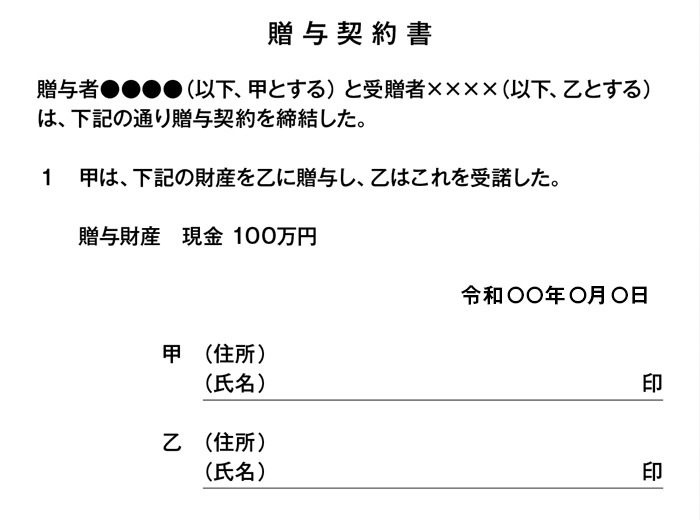

贈与をすることが決まったら、「贈与者(あげる人)」と「受贈者(もらう人)」の間で「贈与契約書」を作成してください。

本来、「贈与」という法律行為は、双方の意思表示のみで成立するものです。

しかし、これでは第三者に「贈与」があったことを証明できません。もしも相続税の申告をした際に、税務署から「生前贈与」ではなく「名義預金」だと判断されてしまうと、追加の税負担が生じることもあります。

以上のことから、贈与をする際は「契約書」を作成し、第三者にも証明できるようにしておくことをおすすめします。

贈与契約書に決まった形式はありませんが、次のように作成することが一般的です。

この契約書では、以下の項目を記載しています。

- 贈与を行う日付

- 贈与者の氏名と住所

- 受贈者の氏名と住所

- 受贈者が、贈与を受諾した旨の記載

- 贈与の対象となる財産を特定するための情報

- 贈与するにあたっての要件

- 贈与する対象物の引き渡し方法

上記のうち、2と3については自筆で署名したうえで押印することが一般的です。

この贈与契約書は「2部」作成し、贈与者と受贈者の両方が保管してください。

なお、「不動産」を贈与する場合には、「収入印紙200円分」を契約書に貼る必要があります。

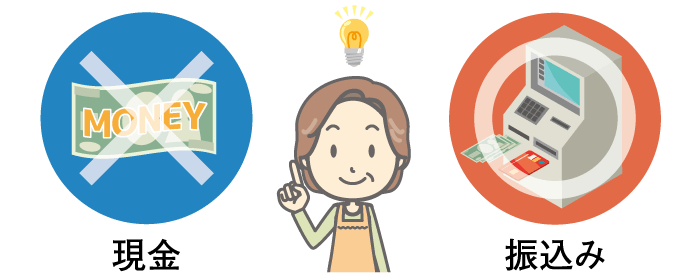

ステップ2. 贈与をする

契約書が完成したら、実際に財産を引き渡します。このとき、現金を贈与するのであれば「手渡し」ではなく、「銀行振込」を選ぶことをおすすめします。

これは、銀行振込であれば通帳などに記録が残り、「贈与があった事実」を第三者に証明しやすくなるためです。

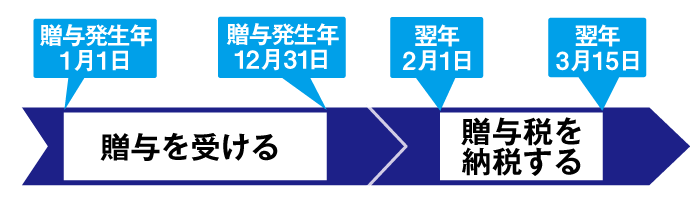

ステップ3. 贈与税の申告・納付をする

1年間に非課税枠(110万円)を超える贈与を受けたときは、贈与税の申告・納付をしなければなりません。

1月1日~12月31日の間に受けたすべての贈与について、翌年の2月1日~3月15日の間に税務署へ申告してください。

税務署に提出する「贈与税の申告書」には、下記の内容を記載します。

- 受贈者の住所・氏名・生年月日

- 贈与者の住所・氏名・生年月日・続柄

- 財産の種類・細目・利用区分・銘柄

- 財産の所在場所

- 財産の取得年月日

- 財産の価額

- 財産の数量・単価・固定資産税評価額

- 過去の申告における特別控除額 など

贈与税申告書が完成したら、受贈者の住所地を管轄している税務署に提出してください。

なお、贈与税の申告の方法や必要書類については、下記の記事でも詳しく紹介していますので、併せてご覧ください。

以上、暦年贈与の基本的な流れを紹介しました。実際に贈与をする際に何かご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までご相談ください。

暦年贈与で相続税を節税する際の4つのポイント

暦年贈与によって、相続税を節税しようと考えている人は、以下の4つのポイントを意識するとより効果が高くなります。

- 早い時期から贈与を始める

- 法定相続人以外に贈与する

- 名義預金にならないように注意する

- 税務署に定期贈与とみなされないようにする

ここでは、各ポイントについて詳しく見ていきます。

ポイント1. 早い時期から贈与を始める

暦年贈与による節税効果を高めるため、もっとも重要なのが「早い時期から贈与を始める」ことです。

生前贈与は、暦年課税・相続時精算課税ともに「年間110万円」の非課税枠が設けられています。このため、早く始めれば始めるほど、毎年の非課税枠を使いながら多くの財産を将来の相続人に渡せます。

これによって、将来の「遺産総額」が減り、相続税の負担を軽くすることが可能です。

なお、課税方式を「暦年課税」にするときは、亡くなる7年前までの贈与が持ち戻され、相続財産に加算されてしまいます。これは、7年前から始めた暦年贈与は、節税効果がなくなることを意味します。

以上のことから、相続税の節税対策を考え始めたら、なるべく早めに暦年贈与をスタートしましょう。

ポイント2. 法定相続人以外に贈与する

「暦年課税」による生前贈与は、法定相続人以外を対象にすると節税効果が高まります。

ここまでお伝えしてきたとおり、暦年課税のデメリットは「相続開始前7年以内の持ち戻し期間」があることです。ただし、この「持ち戻し」が適用されるのは「相続人に対する生前贈与」(と遺贈がある場合には、その取得者)のみです。

上の例では、「父→子」の生前贈与については、亡くなる7年前からのものは相続税財産に持ち戻されます。

一方、「父→孫」の生前贈与は、このケースで孫は法定相続人ではないことから、一切持ち戻されることはありません。

これを利用して、法定相続人以外の人に贈与をすると、相続税の節税効果が高まります。

なお、法定相続人は遺族の状況によって異なります。詳細は下記の記事で解説していますので併せてご覧ください。

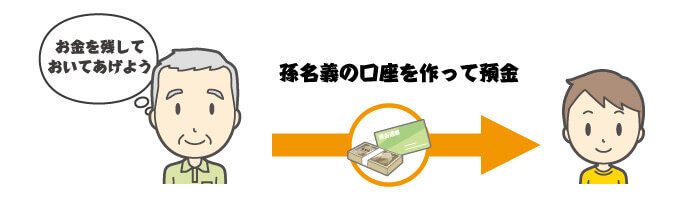

ポイント3. 名義預金にならないように注意する

暦年贈与をする際に注意したいのが、「名義預金」にならないようにすることです。

名義預金とは、「口座の名義人」と「実質的な所有者」が異なる預貯金のことで、下記のようなケースでよく作られます。

相続税の節税対策として孫に生前贈与をしようと考えたとき、孫の知らないところで祖父が「孫名義」の口座を作って預貯金をすると、名義預金になってしまいます。

名義預金では「贈与」が成立していないため、「孫名義」の口座に預貯金をしても、その財産は「祖父のもの」のままです。このことから、口座に入っている預貯金は相続税の対象となる「遺産」と判断され、生前贈与による節税効果はなくなります。

名義預金にならないようにするためには、前述の「暦年贈与の基本的な流れ3ステップ」を参考に、契約書を作成したうえで贈与してください。

ポイント4. 税務署に定期贈与とみなされないようにする

前述のとおり、生前贈与は課税方式に関わらず「年間110万円」までなら贈与税はかかりません。

ただし、実際に贈与するときには「毎年、同じ日に同じ金額を贈与する」ことは避けるべきです。

たとえば、「10年間、毎年4月1日に100万円を贈与」していた場合、税務署からは「毎年100万円の贈与」ではなく、「あらかじめ贈与することが決まっている1,000万円を10年に分けて、定期的に振り込んだだけ」と判断される可能性があります。

このような、毎年一定の額を渡すことが決まっている贈与を「定期贈与」といい、「実質的には一括で贈与したものと変わらない」という考えから、100万円を10年に分けて贈与したとしても、1,000万円一括で贈与したものとみなされます。

そのため、非課税枠110万円を超える「890万円」について、贈与税を支払わなければなりません。

税務調査などの際に、定期贈与と判断されないためには、下記のような工夫が有効です。

- 贈与契約書は、毎年の贈与のたびに作成する

- 贈与金額を毎年変える

- 贈与の時期を毎年変える

- 贈与しない年もつくる

暦年贈与の基礎控除と併用できる4つの非課税制度

下記の4つの制度は、暦年贈与の基礎控除と併用することが可能です。

- 配偶者控除(おしどり贈与)

- 住宅資金贈与の特例

- 教育資金の一括贈与

- 結婚子育て資金の一括贈与

これらの非課税制度を活用することで、より相続税の負担を軽減できます。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

制度1. 配偶者控除(おしどり贈与)

「贈与税の配偶者控除」は、配偶者に「居住用の不動産」か「その取得費」を贈与するときに使える制度で、対象の財産の額から「2,000万円」まで控除できます。

この控除と「暦年課税」の基礎控除(110万円)を併用すると、2,110万円まで非課税で財産を渡せます。

贈与税の配偶者控除の適用要件は、下記のとおりです。

- 法律上の配偶者(事実婚は対象外)

- 婚姻期間が20年以上

- 贈与を受けた翌年の3月15日まで住み続ける

長年連れ添った夫婦に適用されることから、この制度は「おしどり贈与」とも呼ばれます。

なお、贈与税の配偶者控除は「相続時精算課税」との併用はできません。これは、相続時精算課税を選択するための要件が「祖父母・両親から子ども・孫への贈与」であり、「夫婦間の贈与」は対象外なためです。

制度2. 住宅取得等資金の贈与の特例

「住宅取得等資金の贈与の特例」は、子どもや孫に対して、住宅を「取得」または「増改築」するための資金を贈与するときに使える制度です。対象となる住宅に応じて、下記の金額を非課税で贈与できます。

| 住宅の性能 | 非課税枠 |

|---|---|

| 耐震・省エネ・バリアフリー | 1,000万円まで |

| 上記以外 | 500万円まで |

住宅取得等資金の贈与の特例を受けられる要件は、次のとおりです。

- 受贈者が18歳以上

- 贈与を受けた時点で日本国内に住所がある

- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下

- 取得する家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下

- 床面積の1/2以上が居住用

- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する

なお、住宅取得等資金の贈与の特例は、暦年課税・相続時精算課税のどちらとも併用が可能です。

ただし、現時点では「2026年12月31日までの贈与」のみが対象になるので、ご注意ください。

制度3. 教育資金の一括贈与

「教育資金の一括贈与」は、子どもや孫に教育のためのお金を贈与するときに使える制度です。

本来、子どもや孫の教育のために使うお金は、課税の対象にはなりません。しかし、大金を一括で渡すときには、教育以外の目的に使われる可能性があることから、「課税対象の贈与」とみなされやすいです。

その点、「教育資金の一括贈与」を活用することで、下記の要件を満たせば、1,500万円まで非課税で資金を贈与できます。

- 子どもや孫の年齢が30歳未満

- 受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下

贈与した資金の使い道は、学校に支払う「授業料」以外にも、塾や習い事に関する費用にも充てられます。ただし、お金が教育目的に使われていることを確認するため、贈与された資金は専用の教育資金口座で管理され、引き出すには領収書が必要です。

また、子どもや孫の年齢が30歳に達したとき、教育資金口座に資金が残っていた場合、その残金は贈与税の対象となります。

教育資金の一括贈与は、暦年課税・相続時精算課税ともに併用可能ですが、口座の残金を受け取る年は、すべて合わせて110万円を超えると贈与税の申告をしなければなりません。

なお、この特例は現時点では「2026年3月31日」までの時限措置です。

制度4. 結婚・子育て資金の一括贈与

「結婚・子育て資金の一括贈与」は、祖父母や両親が子どもや孫に対して「結婚・子育てのための資金」を一括で贈与するときに使える制度です。この制度を活用することで、1,000万円まで非課税で贈与できます。

結婚・子育て資金の一括贈与は、若者世代が安心して結婚・子育てするための制度であり、「適用要件」と「贈与された資金の使い道」は下記のとおりです。

| 適用要件 | 受贈者の年齢が18歳以上50歳未満 |

|---|---|

| 受贈者の前年の所得金額が1,000万円以下 | |

| 贈与された資金の使い道 | 挙式費用、衣装代など婚礼費用 |

| 新居費用、転居費用 | |

| 妊娠、出産に要する費用 | |

| 保育園や幼稚園の保育料 など |

贈与された資金は、専用の結婚・子育て資金口座で管理しなければならず、引き出しをするには使用用途を証明するための領収書が必要です。加えて、受贈者が50歳になったときに結婚・子育て資金口座に資金が残っていたら、その残金は贈与税の対象になる点にも注意しなければなりません。

結婚・子育て資金の一括贈与は、暦年課税・相続時精算課税ともに併用できますが、残金を受け取る年は、すべて合わせて110万円を超えると贈与税の申告が必要です。

暦年贈与についてよくある質問4選

ここでは、暦年贈与に関してよくある質問として以下の4つにお答えします。

- 暦年贈与はいくらまで申告が不要?

- 暦年贈与を受けたら、確定申告が必要?

- 暦年贈与は現金以外も可能?

- 現金を手渡しすれば、税務署にはバレない?

Q1. 暦年贈与はいくらまで申告が不要?

暦年贈与では、受贈者(もらう人)1人あたり、年間110万円までは申告が不要です。

ただし、課税の方式を「暦年課税」から「相続時精算課税制度」に変更したい場合には、贈与の金額に関わらず税務署に届け出をしなければなりません。

Q2. 暦年贈与を受けたら、確定申告が必要?

一般的に「確定申告」と言ったときには、「所得税」の税額を確定させるためのものを指すことが多いです。

「自分の手元にお金が入る」という点では、「所得」も「贈与」も同じように見えますが、税制上はそれぞれ別の税目として扱われます。

暦年贈与については、「贈与税」の申告をすることになるため、「所得税」の確定申告は不要です。

Q3. 暦年贈与は現金以外も可能?

暦年贈与は現金以外に、「不動産・株式・自動車」などを渡すことも可能です。

現金以外の贈与でも、年間の贈与額が110万円以上になったときには、贈与税の申告が必要ですので忘れずに行ってください。

なお、不動産を生前贈与すると、相続の際に「小規模宅地等の特例」という節税効果が非常に高い特例の適用を受けられず、結果的に税の負担が大きくなる可能性があるので注意が必要です。

小規模宅地等の特例については、下記の記事で詳しくお伝えしています。

Q4. 現金を手渡しすれば、税務署にはバレない?

お伝えしているとおり、年間110万円を超える贈与をした際は、贈与税の申告・納付が必要です。そこで、納税を避けるために「現金を手渡しすれば、110万円を超えても税務署にはバレないのでは?」と考える人がいるかもしれません。

結論から申し上げると、その考えは間違いです。

相続税の申告などを受けて、税務署の職員が疑念を感じた部分については、被相続人の財産が徹底的に調べられます。銀行口座の入出金も隈なくチェックされ、大きなお金の動きがあれば、必ずその用途を尋ねられます。

このような周到な調査が実施されることから、手渡しでの贈与であっても、税務署に捕捉される可能性は非常に高いです。

さらに、税務署によって「悪質性が高い」と判断されると、税の負担が重くなることもあります。

以上のことから、税務署を騙すような行為は絶対にしないでください。

なお、「手渡しによる贈与」自体がNGなわけではなく、贈与税の申告をするなど、正当な手続きを踏めば問題はありません。

【参考】暦年贈与信託の活用も一手

暦年贈与に関連する金融機関のサービスに、「暦年贈与信託」というものがあります。

暦年贈与信託とは、下記のような手続きを踏むことで、暦年贈与の代行をしてくれるサービスです。

- 贈与したい親族を指定する

- 資金を預け入れる

- 毎年、金融機関から贈与者に「今年の贈与相手と金額」の確認がある

- 金融機関から受贈者に「贈与を受けるか否か」の確認がある

- 贈与者・受贈者の双方の確認が取れてから、贈与が実行される

このサービスを利用することで、贈与の手続きを金融機関に一任できるうえ、預け入れた資金は運用されるため、利益が発生することもあります。ご興味のある方は、サービスを提供している金融機関を探してみてください。

暦年贈与を上手に活用して節税しよう!

この記事では、暦年贈与の概要や相続時精算課税との違いなどを解説しました。

暦年贈与をすることは、相続税の節税につながることが多いですが、方法を間違えてしまうと思ったような効果が出ません。

「毎年、どれほどの金額を贈与すべきか」「課税方式は、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶべきか」などの判断は、その方が置かれている状況によって異なります。

このため、節税の効果を最大化したいのであれば、相続を専門とする税理士にいちど相談してみることをおすすめします。