記事の要約

- 成年後見人の具体的な役割と仕事内容

- どのような人が成年後見人になれるか・なれないか

- 成年後見人が選ばれるまでの手続きの流れ

- 成年後見人の報酬相場と伴う責任の重さ

もし親御さんの判断能力が低下すると、銀行口座が凍結されたり、必要な介護サービスの契約がスムーズに進められなくなったりする可能性があることをご存知でしょうか。

これは決して他人事ではなく、どのご家庭にも起こり得る現実です。

こうした事態に直面したときに、ご本人の財産と権利を法的に守るため、選ばれるのが「成年後見人」です。

しかし、成年後見人には、本人を保護するための強力な権限があるだけでなく、法律に基づいた重い責任も伴うため、曖昧な知識のまま手続きを進めてしまうと、後々「こんなはずではなかった」と後悔することになる可能性があります。

この記事では、成年後見人の役割や具体的な仕事内容、なれる人の条件、選任されるまでの流れ、そして報酬の相場まで、専門家が分かりやすく徹底解説します。

目次

成年後見人とは?一言でいうと「本人の法律上の代理人」

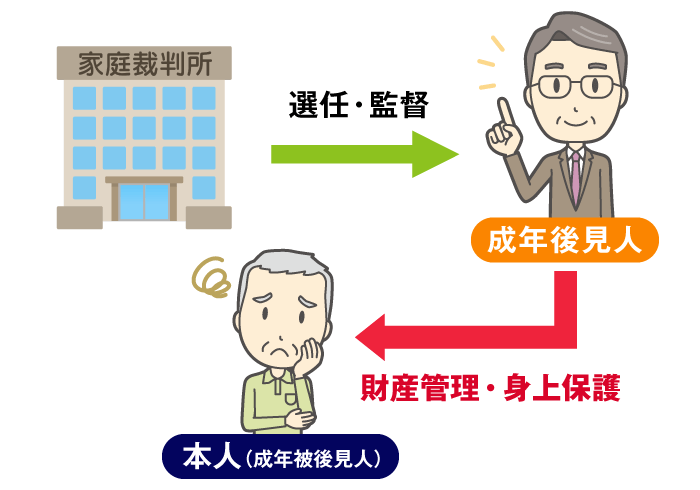

成年後見人とは、一言でいうと「家庭裁判所から選ばれ、ご本人の法律上の代理人として活動する人」のことです。

認知症や精神障がいなどにより、ご自身で物事を判断する能力が不十分になった方を法的に保護し、支援するために選任されます。本人(成年被後見人)に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることで、本人の権利と安全な生活を守る非常に重要な役割を担います。

後見開始の審判

第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

成年被後見人及び成年後見人

第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

引用元 民法 | e-Gov 法令検索

後見人の2つの属性:「親族後見人」と「専門職後見人」

成年後見人になる人に特別な資格は必要なく、主に次の2つに分かれます。

- 親族後見人

- 本人の配偶者、子、兄弟姉妹といったご家族や親族がなるケースです。本人の生活状況や性格をよく理解しているという強みがあります。

- 専門職後見人

- 弁護士、司法書士、社会福祉士といった法律や福祉の専門家がなるケースです。本人の財産が多い、親族間で意見が対立している、といった場合に選ばれることが多く、中立的な立場で公正に職務を行います。

混同しやすい「後見監督人」との違い

成年後見人と似た言葉に「後見監督人」があります。これは、成年後見人がその職務をきちんと行っているかをチェック(監督)する役割の人です。

後見人が本人の親族である場合や管理する財産が多額で複雑な場合など、家庭裁判所が必要だと判断した際に選任されます。成年後見人が本人を直接サポートするのに対し、後見監督人は「後見人を監督する」という点で役割が異なります。

後見人の具体的な仕事内容リスト|財産管理と身上保護

成年後見人の仕事は、大きく分けて「①財産管理」と「②身上保護」の2つです。具体的にどのような仕事をするのか、詳しく見ていきましょう。

①財産管理:本人の資産を守り、適切に管理する仕事

財産管理は、本人の資産が不当に失われることがないように、適切に管理・維持し、本人の生活のために使う仕事です。

- 預貯金の管理・金融機関での手続き

本人の預貯金通帳などを預かり、入出金の管理(生活費や医療費の引き出し、公共料金の引き落とし手続きなど)を代行します。 - 収入と支出の管理

年金や不動産からの賃料収入などを受け取り、管理や税金、保険料、光熱費、家賃などを期日通りに支払いをします。 - 不動産や有価証券の管理・処分

不動産の維持管理(修繕の手配など)や、固定資産税の支払いを行います。なお、自宅の売却など、本人の居住用不動産を処分する際は、事前に家庭裁判所の許可が必要です。 - 遺産分割協議への参加

本人が相続人となった場合、本人に代わって遺産分割協議に参加し、正当な権利を主張します。 - 確定申告などの税務手続き

本人に代わって所得税の確定申告などを行います。 - 家庭裁判所への定期報告

年に一度、管理している財産の一覧(財産目録)と、その間の収支を家庭裁判所に報告する義務があります。

②身上保護:本人が安心して生活できるよう環境を整える仕事

身上保護とは、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、生活や健康の維持に関する法的な手続きを行う仕事です。

- 介護・福祉サービスの利用契約

デイサービスの利用契約や、ホームヘルパーの派遣契約などを本人に代わって結びます。 - 病院の入退院に関する手続き

入院や退院に必要な手続き、入院費の支払いなどを行います。 - 住居の確保と管理

賃貸住宅の契約更新や、高齢者向け住宅への入居契約などを結びます。

成年後見人が「できないこと」に注意!

後見人は幅広い権限を持ちますが、万能ではありません。特に間違えやすい「できないこと」を理解しておくことが重要です。

- 食事の世話や実際の介護

食事の準備や入浴の介助、掃除といった事実行為は後見人の仕事ではありません。これらが必要な場合は、介護サービス事業者と契約を結ぶことでサポートします。 - 医療行為への同意

手術や延命治療など、本人の身体への影響が大きい医療行為について同意することはできません。医療行為への同意は、ご家族など近親者が行うのが一般的です。 - 身分行為

結婚、離婚、養子縁組など、本人の意思が最も尊重されるべき身分に関する行為を代わりに行うことはできません。 - 身元保証人になること

原則として、施設への入居や入院の際に求められる「身元保証人」や「入院保証人」になることはできません(施設によっては後見人を身元引受人として事実上、身元保証人と類する権限を認めているケースもあります)。

誰が成年後見人になれる?なれない人の条件(欠格事由)とは

成年後見人と聞くと、「配偶者や子どもがなるもの」というイメージが強いかもしれません。しかし、実際には様々な立場の人が後見人になることができます。

ただし、誰でもなれるわけではなく、法律で定められた条件があります。ここでは、どのような人が後見人になれるのか、そして最終的に誰が選ぶのかを詳しく解説します。

原則として、誰でも後見人候補になれる

成年後見人になるために、特別な資格は法律上必要ありません。そのため、申立ての際に「この人を後見人にしてください」と希望を伝える「候補者」には、次のような様々な立場の人がなることができます。

- 親族

- 本人の配偶者、子、兄弟姉妹、おい・めい など

- 法律・福祉の専門家

- 弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士 など

- 法人

- 弁護士法人、社会福祉法人、NPO法人 など

- 市民後見人

- 自治体などが実施する研修を受けた、地域の社会貢献意欲のある市民

最終的に後見人を選ぶのは家庭裁判所

親族が候補者として申立てをしても、必ずその人が選ばれるとは限りません。最終的に誰を成年後見人にするかを決めるのは、家庭裁判所です。

家庭裁判所は、ご本人の財産状況や心身の状態、親族関係などを総合的に考慮し、「ご本人の利益を最も守れるのは誰か」という視点で、最も適任だと判断した人を選任します。

そのため、次のようなケースでは、親族ではなく弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることがあります。

- 本人の財産が多い、または不動産や株式など管理が複雑な場合

- 親族の間で財産管理の方針について意見が対立している、またはその可能性がある場合

- 親族が本人にお金を借りているなど、本人と利害が対立する関係にある場合

- 候補者として挙げられた親族自身が高齢であったり、遠方に住んでいたりする場合

法律で定められた「後見人になれない人」(欠格事由)

法律によって成年後見人になることができない「欠格事由」が定められています。

- 未成年者(十分な判断能力や法律行為の能力がないため)

- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人(過去に後見人などとして不適切な行為があったため)

- 破産者(自身の財産を管理できていない状態のため)

- 本人に対して訴訟をした者、並びにその配偶者及び直系血族(本人と利益が対立する関係にあるため)

- 行方の知れない者(後見人としての職務を遂行できないため)

これらの条件に一つでも当てはまる人は、成年後見人になることはできません。

成年後見人の選定の手続きと流れ

成年後見人は、誰かが届け出をすれば自動的になれるわけではなく、家庭裁判所での法的な手続きを経て選ばれます。

ここでは、申立てを行ってから実際に後見人が選任されるまでの一般的な流れを、4つのステップで解説します。なお、手続きには専門的な知識も必要になるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めるのが一般的です。

Step1:家庭裁判所への「後見開始の審判」の申立て

まず、手続きのスタートとして、家庭裁判所に「後見開始の審判(しんぱん)」を申し立てる必要があります。

- 申立て先

- ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所

- 申立てができる人(申立権者)

- 本人、配偶者、四親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹、おい・めい、いとこ等)、検察官、市区町村長 など

申立ての際に、申立書に「成年後見人の候補者」として希望する人を記載することができます。

Step2:必要書類の準備

申立てには、ご本人の状況や財産を裁判所に正しく伝えるための様々な書類が必要です。代表的なものは以下の通りです。

- 申立書

- 申立事情説明書

- 親族関係図

- 財産目録 及びその資料(預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書など)

- 本人の収支状況報告書

- 本人の戸籍謄本、住民票

- 医師の診断書(成年後見制度用の書式のもの)

- 成年後見人候補者の住民票

必要書類は多岐にわたるため、申立てをする家庭裁判所のウェブサイトで確認するか、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

Step3:家庭裁判所による調査・審問

申立てが受理されると、家庭裁判所による調査が始まります。

家庭裁判所の調査官が、申立人や成年後見人の候補者と面接(審問)を行い、申立てに至った事情や本人の状況、候補者の適格性などを確認します。場合によっては、調査官が直接本人と面談することもあります。

また、他の親族に対して、今回の申立てや後見人候補者についてどう思うか、書面で意見を求める「親族への意向照会」が行われることもあります。

Step4:審判と選任

家庭裁判所は、提出された書類や調査の結果などを総合的に判断し、「後見を開始する」という決定(審判)を下します。そして、この審判の中で正式に成年後見人を選任します。

審判の結果は、申立人や選任された成年後見人などに書面で通知されます。通知から2週間、不服申立てがなければ審判は「確定」し、法的な効力が発生します。

審判が確定すると、裁判所から法務局へ後見内容の登記が依頼され、成年後見人は「登記事項証明書」を取得できるようになります。この証明書を提示することで、金融機関での手続きなど、後見人としての職務を正式に開始できます。

なお、申立てから審判が確定するまでの期間は、事案にもよりますが一般的に2~4カ月程度が目安となります。

成年後見人の報酬はいくら?誰がどこから支払うのか

成年後見人を選任するにあたって、多くの方が気になるのが「費用はどれくらいかかるのか」「そのお金は誰が払うのか」という点ではないでしょうか。

後見人の報酬は、後見人自身が自由に決められるわけではなく、家庭裁判所が公正な基準で決定します。ここでは、その報酬の仕組みと相場について詳しく見ていきましょう。

報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われる

まず最も重要な点は、成年後見人の報酬額を決定するのは家庭裁判所である、ということです。

後見人は年に一度、家庭裁判所に1年間の業務内容を報告する際に、「報酬付与の申立て」を行うことができます。家庭裁判所は、その報告内容を審査し、後見業務の内容に見合った妥当な報酬額を決定します。

そして、その報酬は申立人や他の家族ではなく、ご本人の財産の中から支払われます。

報酬の相場は管理財産額によって決まる

家庭裁判所が報酬額を決める際の基本的な部分を「基本報酬」といい、これは後見人が管理する財産額に応じて目安が定められています。

成年後見人等の報酬額のめやす

管理財産額 基本報酬(月額)の目安 1,000万円以下 2万円 1,000万円を超え5,000万円以下 3万~4万円 5,000万円を超える場合 5万~6万円

例えば、管理財産額が3,000万円の場合、基本報酬は月額3万~4万円となり、年に一度の報酬付与の申立てで、家庭裁判所が36万~48万円の範囲で相当額を決定することになります。

ただし、この金額はあくまで目安であり、本人の収支状況や後見業務の難易度などによって変動します。

特別な行為をした場合の「付加報酬」とは

日常的な後見業務に加えて、特別な業務を行った場合には、基本報酬に上乗せして「付加報酬」が認められることがあります。

付加報酬が認められる代表的なケースには、次のようなものがあります。

- 不動産を売却するなど、複雑な手続きを行った場合

- 本人に代わって訴訟手続きを行った場合

- 多額の保険金を受け取る手続きをした場合

- 遺産分割調停や審判をまとめた場合

付加報酬の額は、家庭裁判所が個別の事案の難易度に応じて判断しますが、一般的には基本報酬の50%以下の範囲内となることが多いです。

親族後見人は報酬を辞退することも可能

親族が成年後見人になった場合も、専門職の後見人と同様に、家庭裁判所に申し立てて報酬を受け取る権利があります。

しかし、実際には「家族として当然のサポート」と考え、報酬を受け取らない(報酬付与の申立てをしない)ケースが少なくありません。

もちろん、管理する財産が多かったり、後見業務の負担が大きかったりする場合には、親族であっても業務に見合った報酬を受け取ることは正当な権利です。報酬を受け取るかどうかは、家庭裁判所に申立てをするかどうかで後見人自身が判断することになります。

知っておくべき成年後見人の重い義務と責任

成年後見人は、ご本人の財産を管理し契約を代行するための強い権限を持っています。しかし、その強力な権限は、ご本人の利益を守るためにのみ使われるべきものです。

そのため、後見人にはその権限と表裏一体となる、重い義務と責任が法律で課せられています。安易に引き受けて後悔することのないよう、必ず理解しておきましょう。

善管注意義務(善良な管理者の注意義務)

後見人には「善管注意義務」という法的な義務が課せられます。

これは、「他人の財産を預かる専門家として、客観的に見て通常期待されるレベルの注意を払って財産を管理しなくてはならない」という義務です。

単に「自分の財産と同じように注意する」のではなく、あくまで「他人の財産を預かる責任者」としてのより高いレベルの注意深さが求められます。個人的な感情で財産を動かしたり、リスクの高い投資を行ったりすることは許されず、常に本人の利益を最優先に行動しなければなりません。

家庭裁判所への報告義務

成年後見人は、その職務内容を定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。これは、後見人が権限を濫用していないか、財産を適切に管理しているかを家庭裁判所が監督(チェック)するためです。

具体的には、年に一度、家庭裁判所が指定する時期に、以下の書類などを提出します。

- 後見等事務報告書:1年間の後見業務の内容をまとめたもの

- 財産目録:報告時点での、本人の全財産の一覧

- 収支状況報告書1年間の収入と支出をまとめたもの

これらの報告を怠ったり、内容に不審な点があったりすると、家庭裁判所から説明を求められ、場合によっては後述する解任などの措置が取られることもあります。

不正行為があった場合の罰則

万が一、成年後見人がその立場を利用して不正行為、特に本人の財産を自分のために使うなどの横領(使い込み)を行った場合、非常に厳しいペナルティが科せられます。

- 解任

家庭裁判所の判断で、後見人の任務を解かれます。 - 損害賠償請求

使い込んだ分など、本人に与えた損害を賠償するよう、民事上の責任を追及されます。 - 刑事罰

単なる家族間の問題では済まされず、「業務上横領罪」という犯罪として刑事告訴される可能性があります。これは非常に重い罪であり、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。

成年後見人の役割は、信頼に基づいて成り立つものです。その信頼を裏切る行為には、社会的に見ても極めて厳しい責任が伴うことを、決して忘れてはなりません。

成年後見人に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、成年後見人という役割に関して、特に多く寄せられる質問にお答えします。

成年後見人を途中で辞めることはできますか?

ご自身の都合で自由に辞めることはできません。後見人の任務はご本人の生涯にわたって続くのが原則です。

ただし、後見人自身が高齢になった、重い病気になった、遠方に引っ越すことになったなど、任務の継続が困難となる「正当な事由」がある場合は、家庭裁判所に辞任の許可を申し立てることができます。許可が認められた場合は、裁判所が次の後見人を選任し、業務の引き継ぎを行うことになります。

複数人で成年後見人になることはできますか?

はい、可能です。

家庭裁判所が必要と判断した場合、複数の成年後見人が選任されることがあります。例えば、「財産管理は司法書士、身上保護は親族」といったように役割を分担するケースや、複数のご兄弟で協力して後見業務を行うケースなどがあります。

後見人に不満がある場合、解任できますか?

後見人に財産の使い込みなどの不正な行為や、著しく不適切な任務遂行が見られる場合、後見監督人や本人、親族、検察官が家庭裁判所に「後見人解任の申立て」を行うことができます。

ただし、単に「やり方が気に入らない」「本人との相性が悪い」といった理由だけでは解任は認められません。解任が認められるには、後見人として不適格であることの客観的な証拠が必要となります。

どんな場合に「後見監督人」が選ばれるのですか?

本人の財産が非常に多い、親族間に意見の対立があるなど、後見人の業務を監督・チェックする必要性が高いと家庭裁判所が判断した場合に選任されます。

後見監督人には通常、弁護士や司法書士などの専門家が就任します。後見監督人がいることで、後見人は定期的に業務内容を監督人に報告する必要が生じ、より一層適正な財産管理が期待できます。

保佐人や補助人との違いは?

成年後見人、保佐人、補助人は、いずれも判断能力が不十分な方を支援する役割ですが、ご本人の判断能力のレベルに応じて、与えられる権限の範囲が異なります。

成年後見人が最も広い権限を持ち、判断能力の低下が軽度になるにつれて、保佐人、補助人と権限が限定的になります。

| 対象となる方 | 主な権限 | |

|---|---|---|

| 成年後見人 | 判断能力が常に欠けている方 | 広範な代理権と取消権を持ち、財産に関する法律行為を包括的に代理する。 |

| 保佐人 | 判断能力が著しく不十分な方 | 借金、不動産売買など重要な法律行為に対する同意権と取消権を持つ。代理権は申立てにより特定の行為に限り付与される。 |

| 補助人 | 判断能力が不十分な方 | 重要な法律行為の一部について、申立てにより同意権・取消権・代理権が付与される。権限の範囲が最も限定的。 |

まとめ:成年後見人は本人の人生を支える重要な役割

最後に、この記事でお伝えした「成年後見人」に関する重要なポイントを振り返りましょう。

- 成年後見人は、判断能力が不十分な方の財産と生活を守る「法律上の代理人」。

- 主な仕事は「財産管理」と「身上保護」であり、介護そのものや医療行為への同意はできない。

- 誰を後見人にするかは、申立て時の希望を参考にしつつ、最終的には家庭裁判所が「本人の利益」を最優先に判断する。

- 強い権限と同時に、家庭裁判所への報告義務や善管注意義務といった重い責任が伴い、不正行為には厳しい罰則がある。

- 報酬は本人の財産から支払われ、その額は家庭裁判所が管理財産額に応じて決定する。

成年後見制度は、ご本人らしい穏やかな生活を守るための心強い仕組みです。そして、その中心的な担い手である成年後見人は、ご本人の人生を支える、非常に重要で責任ある役割だといえます。

「うちの場合はどうだろう?」と少しでも気になったら、まずは第一歩を踏み出すことが大切です。

一人で抱え込まず、専門家の知見を借りることが、ご本人とご家族にとって最善の道筋を見つけるための確実な一歩です。

VSG相続税理士法人でも相続に関する相談を初回無料で行っております。ご自身や親族に成年後見人の選任が必要かどうかなど、ご不安なことがあればぜひお気軽にご相談ください。