記事の要約

- 換価分割とは

- 換価分割に譲渡所得税がかかるケース

- 遺産分割協議書の記載方法

「相続財産が不動産ばかり」

「どうやって遺産を分割すればよいのだろう」

不動産などの分けにくい相続財産がある場合、財産を現金化してから分配する「換価分割」という方法が役立ちます。

相続財産を売却して現金化することで、各相続人で公平に財産を分け合うことができ、納税資金の確保にもつながります。

この記事では換価分割のメリットや注意点、他の遺産分割方法との違いや実際の手続きを分かりやすく紹介します。

目次

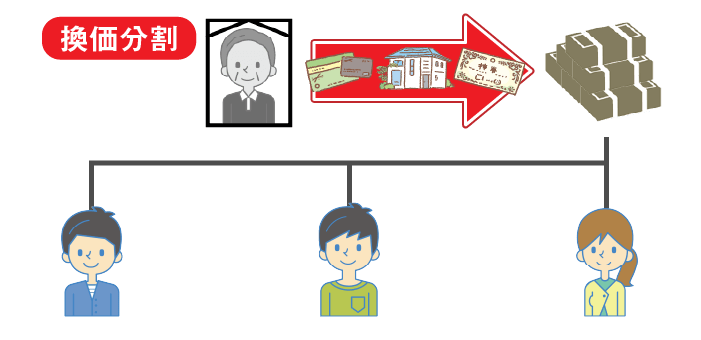

換価分割とは

換価分割とは、不動産や株式・金など、現預金ではない相続財産を売却し、得られた現金を相続人の間で分配する遺産分割の方法です。

相続財産の中には、不動産や有価証券のように、金銭的価値は高いものの簡単には分けられない財産があります。

例えば相続財産に自宅が含まれている場合、その自宅は現金のように相続人全員で分け合うことできません。しかし、自宅を売却しその売却代金を相続人同士で按分すれば、公平に相続財産を分配することができます。

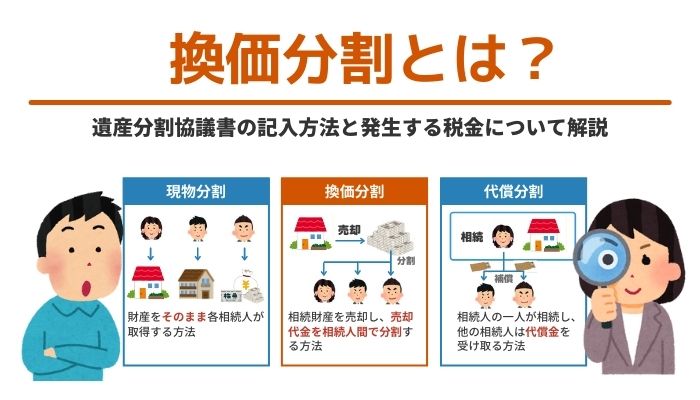

換価分割以外の遺産の分割方法

遺産分割の方法は、換価分割だけではありません。換価分割の他にも、以下の方法があります。

- 現物分割

- 代償分割

- 共有分割

相続人が置かれた状況に応じて、適切な遺産分割の方法を選択しましょう。

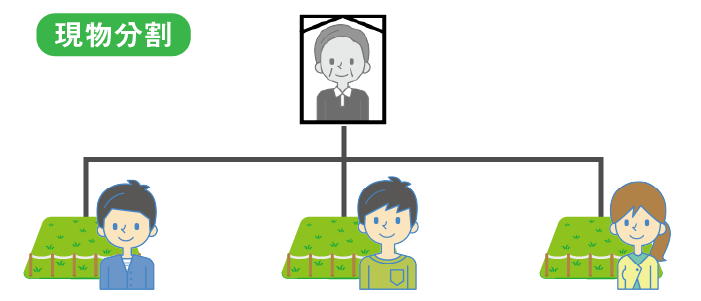

現物分割

現物分割とは、不動産や株式、現預金などの相続財産をそのまま各相続人に分配する遺産分割の方法です。

例えば「長男は土地」「次男は預金」「長女は株式」など、相続財産の数量や割合、金額を定めて相続します。

また、現物分割は財産の性質を変えない分割方法です。そのため、土地を分筆(1つの土地を複数に分割しそれぞれ登記する手続き)して各相続人に割り当てたり、株式を売却せずに数株に分け合ったりするケースも、現物分割の一例として挙げられます。

遺産分割の中でも、最も手続きがシンプルで分かりやすく、相続財産をそのまま引き継ぎたい場合に適している方法です。

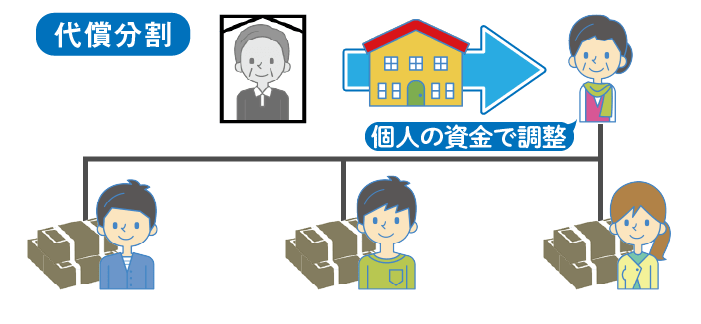

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に対し代償財産(代償金)を渡す遺産分割の方法です。

例えば法定相続人2人のうち、1名が自宅を相続するとします。自宅を取得した相続人はもう1名の相続人に対して、自宅価格の2分の1に相当する現金を支払います。

分割の難しい相続財産を売却せずに、そのまま引き継ぎたいときに使える方法です。

ただし、代償財産・代償金は、自身の財産から支払わなければなりません。たとえ被相続人が現預金を残していた場合でも、その相続財産から支払うことはできません。

そのため、代償分割で相続財産を引き継ぐ人は、自身で現金や代わりの財産を用意する必要があります。

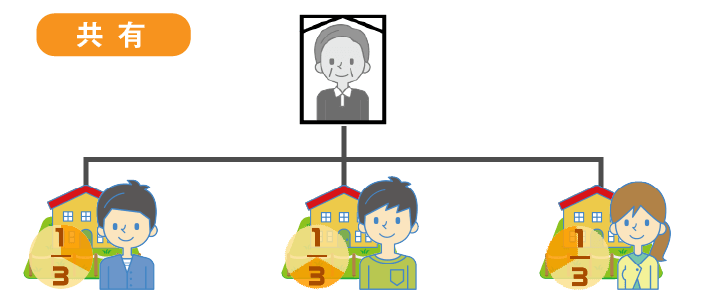

共有分割

共有分割とは、複数の相続人で1つの相続財産を共有する遺産分割の方法です。

換価分割と異なり売却・現金化しないため、相続財産としての性質は変わりません。

ただし共有分割は、相続人の間で遺産分割の方法が決まらないときに暫定的に用いられることが多い方法です。

相続財産を手放したいときには、共有者全員の合意が必要です。足並みがそろわない場合は、売却が進まなくなります。

また、共有者の1人が亡くなり世代交代が起きると、ゆくゆくは関係の遠い人間同士で財産を共有している状態になりかねず、将来的に権利関係が複雑になるおそれがあります。

換価分割のメリット

現物では分割しにくい相続財産を現金化して分配する換価分割には、以下のメリットがあります。

- 相続税評価額による争いが生じない

- 現金化して相続するため分配の調整がしやすい

- 相続税の納税資金を確保できる

- 将来的な維持管理の手間がなくなる

相続税評価額による争いが生じない

代償分割の場合は、相続財産の価額をベースに代償金の金額が決まるため、代償金の算定について相続人間で意見が対立し、揉めてしまうケースもあります。

一方で換価分割は、相続財産を売却して得た現金を各相続人に分ける方法です。実際の金額に基づいて分配されるため、相続財産の評価額によるトラブルが起こりにくいという特徴があります。

現金化して相続するため分配の調整がしやすい

1つの土地(一筆の土地)を現物分割した場合、片方の土地は幅の広い道路に面しており使い勝手がよいのに対し、もう片方の土地は車の通行が難しい道にしか面していないことがあります。こうしたケースでは、相続した土地の価値に差が生じてしまい、平等な分配は困難です。

しかし、換価分割であれば一筆の土地を売却して得た現金を公平に分配できるため、相続財産の価値の差を調整しやすくなります。

また換価分割は、他の現物分割で生じた価値の偏りを、金銭で調整する手段としても活用できます。

相続税の納税資金を確保できる

原則として、相続税は現金で納付します。

相続財産の多くが現預金であれば、その財産を使って相続税を納めることができます。

しかし、相続財産の多くが不動産だった場合は、多額の相続税が発生する一方で納税に使える現金が少なく、相続税が払えない可能性もあります。

相続財産に現預金が少ない場合は、換価分割で相続財産を売却し現金化することで、納税資金を確保することができます。

将来的な維持管理の手間がなくなる

例えば農地を相続した場合、近隣の農作物に被害が及ばないよう、草刈りや害虫駆除が求められる可能性があります。

また、誰も住まなくなった家屋を相続した場合は、使用しない家にもかかわらず固定資産税の負担がかかったり、植栽や建物の維持管理に手間がかかったりすることもあります。

使われない、あるいは今度も使う予定のない相続財産を売却することで、維持管理をする必要がなくなります。

換価分割の注意点

換価分割には、相続人間で公平に財産を分けやすいというメリットがあります。ただし、相続財産の売却を前提とするため、以下の注意点もあります。

- 買い手を探すのに手間や時間がかかる

- 想定していた価格で売却できない可能性がある

- 売却益に譲渡所得税が課される可能性がある

買い手を探すのに手間や時間がかかる

換価分割は、相続財産を売却して現金化することが前提となる分割方法です。

しかし、全ての相続財産がすぐに売却できるとは限りません。

建物を建てられない無道路地(袋地)や用途が限られている農地などは、買い手が見つかりにくく売却に時間がかかることがあります。

さらに不動産を売る場合は、不動産会社へ査定を依頼したり、必要な書類を準備したりする手間がかかります。売却されるまでの間も固定資産税は発生するため、時間とコストがかかる点には注意が必要です。

なお、相続税の納付期限までに不動産が売却できなかった場合、納税資金が手に入らず相続税の支払いが困難になる可能性があります。この場合、延納制度の利用や、他の相続財産を売却するなど、納税資金の調達方法を検討する必要があります。

想定していた価格で売却できない可能性がある

相続税評価額と実際の売買価格に差が生じることはよくあることですが、想定よりもその差が大きくなる場合もあります。

例えば相続財産が土地の場合、相続税評価額は土地の形状や立地条件などをもとに計算されます。

ただし、この相続税評価額はあくまでも相続税額を算出するための基準です。そのため、必ずしも実際の売却価格と一致するわけではありません。

特に、需要が少ないエリアの土地や用途制限のある土地は買い手が見つかりにくいため、実際の売却価格が相続税評価額よりも大幅に下回るケースもあります。

また、遺産分割協議や売却までに時間がかかった場合、その間に不動産市況が悪化したり、地価が下落したりしたことにより、当初想定していた価格での売却が難しくなる可能性もあります。

売却代金を相続税の納税資金として見込んでいたにもかかわらず、想定よりも安い価格でしか売れなかった場合は、相続税の納税資金が不足するおそれがあります。

売却益に譲渡所得税が課される可能性がある

相続財産を売却して利益(譲渡益)が出た場合は、譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税額は、財産の「売却金額」から「取得費(購入時の価格)」と「譲渡費用(仲介手数料)」を差し引いた金額をもとに計算します。

ただし、相続財産の中には、先祖代々引き継がれてきた土地のように、取得費が不明な財産もあるでしょう。

取得費が分からない財産を売却した場合は「概算取得費」を用いて譲渡所得税額を計算しますが、概算取得費は売却金額の5%とされています。実際の取得よりも低く見積もられることが一般的であり、結果として課税額も増えることがほとんどです。

また、相続財産の売却により譲渡所得が生じた場合、基本的には所得税と住民税、復興特別所得税が課税されるため、手元に残る売却代金が少なくなる可能性があります。

税金の支払いのために、相続した現金の一部を使わざるを得なくなることも考えられるでしょう。そのため事前に税負担を見積もっておくことが大切です。

換価分割の流れ

換価分割に適した財産としては、不動産が挙げられるでしょう。しかし不動産は、被相続人の名義のままでは売却することができません。

不動産の売買に際しては、不動産の名義を被相続人から不動産を取得した人へ変更する相続登記をする必要があります。

換価分割の場合は、「換価分割により現金を受け取る権利のある相続人」に名義を書き換える必要がありますが、誰の名義にすればよいのでしょうか。方法は以下の2つです。

- 代表者を選出し単独登記する場合

- 共同登記にする場合

ここからは、換価分割の具体的な流れを確認しましょう。

代表者を選出し単独登記する場合

単独登記の場合は、相続人の中から1人を代表者として選び、便宜上はその代表者の名義で登記の手続きを進めます。換価分割においては、単独登記で売却の手続きを進める方法が一般的です。

売買契約書などの署名押印は代表相続人のみが行えばよく、他の相続人の立ち会いは不要です。そのため、相続財産の売却手続きをスムーズに進めることができます。

参考相続登記の申請義務化について

2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」が施行されました。

相続により不動産を取得した人は、不動産の取得を知った日または遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また、2024年3月31日以前に相続をしたが、相続登記をしていない場合も、2027年3月31日までに相続登記の申請をしなければなりません。

相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。

なお、相続人が多数に及ぶ・遺産分割協議がまとまらないなど、すぐに相続登記ができない場合は「相続人申告登記」をしておきましょう。

相続人申告登記とは、被相続人名義の不動産について、自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を一時的に果たせる制度です。

相続登記よりも簡単な手続きで、登記義務を履行したことになります。

共同登記にする場合

共同登記(共有登記)の場合は、売却対象の不動産を相続人全員の名義で登記します。そのため代表者を選出する手間がかかりません。

また、売買契約書の取り交わしについては共同相続人全員の署名捺印が必要であり、時間と手間がかかります。売買契約の際も、原則として共同相続人全員の立ち会いが必要となるため、互いの都合を合わせるのが大変という面もあります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、遺産分割協議での話し合いを経て、遺産の分割方法や割合の合意内容をまとめた書類です。

被相続人が残した不動産の名義変更や預金の解約、相続税の申告等においては、遺産分割協議書が必要になります。

法令で定められた形式は特段ありませんが、不動産登記や金融機関での手続きでは、法定相続人全員実印での押印が求められます。実務上のことを鑑みると、遺産分割協議書は法定相続人全員の署名と実印を押印して作成するとよいでしょう。

さらに、印鑑証明書も添付しておくと手続きがスムーズに進みます。

なお、相続財産を単独登記するか共有登記するかによって、遺産分割協議書の書き方も異なります。

換価分割においては、それぞれの登記方法のメリット・デメリットを踏まえた上で遺産分割協議書を作成し、適切に手続きを進めましょう。

単独登記の場合

単独登記する相続財産がある場合、遺産分割協議書には下記のように記載します。

記載内容

- 甲不動産は、換価分割を目的として、Aが取得する。

- Aは、上記1で取得した不動産を売却し、売却代金から仲介手数料、登記費用等売却にかかる全ての費用を控除した残金をA、B、Cが各3分の1の割合で取得する。

記載時のポイント

不動産の売却から現金の分配までの一連の流れが「相続における遺産分割」だと明らかに分かるように記載しましょう。

また、贈与税の課税対象と判断されないように「換価分割を目的とした単独登記」だということが分かるように記載しておきましょう。

共同登記の場合

共同登記する相続財産がある場合、遺産分割協議書には下記のように記載します。

記載内容

記載時のポイント

共同登記における遺産分割協議書には共同相続人全員の氏名と、各共同相続人の持分割合を正確に記載する必要があります。

特に持分割合を正確に記載しないと、後で変更があった場合に修正が大変になることや、共同相続人間でトラブルが起きる可能性もあります。

共同登記の場合も、売却後の現金配分までの流れが「相続における遺産分割」だと分かるような記載内容にしましょう。

まとめ

換価分割は、分配の難しい相続財産を公平に分けることのできる遺産分割の方法です。

しかし、相続財産を手放さなければならない点や、なかなか売却が進まない場合もある点には注意が必要です。

また相続財産を単独登記にするか、共有登記にするかで、手続きが異なります。

単独登記にする場合は、売却などの一連の手続きを行う代表者を選ぶ必要があります。

共同登記にする場合は、売買契約や決済などで共同相続人全員の都合を合わせる手間が生じます。

遺産の分割方法や登記方法で迷った場合は、ご家族の状況にぴったりの方法を一緒に考えてもらえる、相続専門の税理士に相談してみてはいかがでしょうか。