記事の要約

- エンディングノートと遺言書の違い

- 具体的なエンディングノートの書き進め方

「エンディングノート」と聞くと、「終活」や「死」といった言葉が頭に浮かび、少し身構えてしまうかもしれません。

しかし、エンディングノートは、決してネガティブなものではありません。

むしろ、書くことで「残りの人生を自分らしく生きること」につながり、大切な人たちに「感謝の気持ち」と「必要な情報」を伝えるための心強いツールとなります。

この記事では、エンディングノートの基礎知識を見たうえで、「遺言書との違い」や「具体的な書き方」などをわかりやすくお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みに無料でお答えしておりますので、なにか不安なことがございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。

目次

エンディングノートとは?

エンディングノートとは、ご自身の人生の終末期に向けて、「家族や大切な人に伝えたいこと」や「記録しておきたいこと」などを自由に書き留めておくためのノートです。

このようなノートを残しておくことで、万が一の事態が起きた際に、残された家族があなたの意思を知るための道しるべとなります。

また、実際に書いてみることで、自分自身の人生を振り返り、これからの生き方を考えるきっかけにもなります。

エンディングノートは、遺言書のように決まった形式はなく、市販されている専用のノートを使っても、お気に入りの手帳に書いても構いません。

まずは、気軽にペンを取ってみましょう。

遺言書との違いは「法的効力」

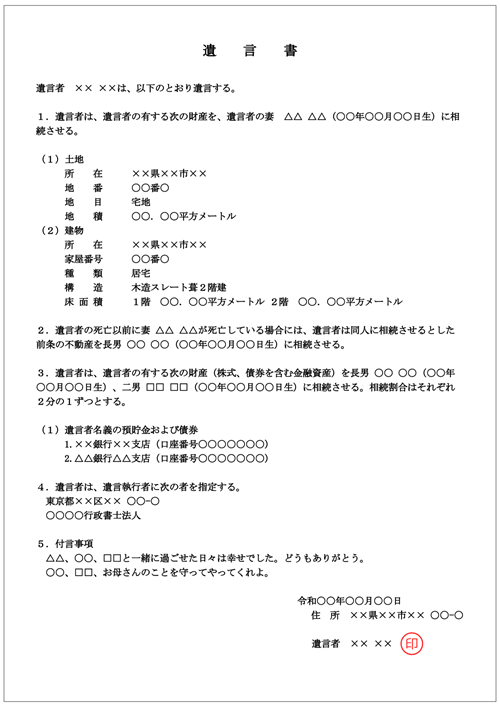

「エンディングノート」と「遺言書」は、どちらも人生の終末に備えるためのものですが、次のような違いがあります。

| エンディングノート | 遺言書 | |

|---|---|---|

| 目的 | 自分が亡くなった後に必要となる情報を家族に伝えること | 自分の遺産の分割方法などを指定すること |

| 形式 | 自由に記載できる | 法律で決められた書き方・形式がある |

| 法的効力 | なし | あり |

エンディングノートと遺言書の一番の違いは、「法的効力の有無」です。

遺言書が正しく書かれていれば、相続人は基本的にその内容に従う必要があります※1。

一方、エンディングノートには法的な効力がないため、ご家族が記載内容に従う法的な義務はありません。

このことから、法的な手続きが必要な財産のことは「遺言書」、そこで書ききれない想いや補足情報は「エンディングノート」でそれぞれ伝える、というように使い分けることが有効です。

- ※1

- 法定相続人の全員が合意した場合は、遺言書と異なる方法での遺産分割が可能

エンディングノートの書き方

ここからは、具体的なエンディングノートの書き方を見ていきましょう。

ノートの選び方

エンディングノートは、書店・文房具屋・100円ショップなどで、さまざまなタイプのものが販売されています。

また、市区町村役場で配布されていることもあり、法務省のWebサイトからはテンプレートを無料でダウンロードできます。

種類が多すぎて、どれを選べばよいのか迷ってしまうかもしれませんが、「自分が書きたい項目が揃っているか」「デザインが気に入って、書くのが楽しみになるか」といった視点で選んでみてはいかがでしょうか。

また、まずは無料のものを手に入れて、試しに書いてみることもおすすめです。

当事務所でも、エンディングノートを無料でお配りしておりますので、ご希望される方は下記からお気軽にご連絡ください。

書くべき項目

エンディングノートに書いておきたい主な情報は、下記のとおりです。

| 項目 | 具体的な記載内容の例 |

|---|---|

| 自分の基本情報 |

・氏名 ・生年月日 ・住所 ・本籍 ・勤務先 |

| 財産 |

・金融機関の口座 ・加入している年金、保険 ・不動産 ・有価証券 ・宝石、貴金属、コレクション ・借入金、ローン |

| 遺言書 |

・存在の有無 ・保管場所 |

| 携帯・PC |

・電話番号 ・メールアドレス ・SNSのアカウント ・サブスクリプションサービスのアカウント |

| 医療・介護 |

・病名や余命の告知の必要性 ・延命治療や終末医療の希望 ・臓器提供や献体の可否 |

| 葬儀・お墓 |

・葬儀の規模の希望 ・喪主になってほしい人 |

| 親族・友人 | ・葬儀に呼んでほしい人の連絡先 |

| ペット |

・後の世話をお願いしたい人 ・かかりつけ動物病院 |

| メッセージ | ・家族や友人へ伝えたいこと |

ただし、これらをすべて一度に書こうとすると、とても時間がかかります。

そこでまずは、特に重要な「財産に関する情報」だけでも、まとめてみてはいかがでしょうか。

その後、ご家族に伝えたいことから順番に、少しずつ書いていきましょう。

ワンポイント

「ネット銀行の口座」や「サブスクリプションサービス」などは、本人しか存在を把握していないケースがほとんどです。これらを書き残しておかないと、相続財産から漏れたり、ご家族が解約できずに不要な支払いが続いたりする可能性があります。

ご家族の負担を減らすためにも、利用しているサービスやアカウントの情報を一覧にしておきましょう。

書く際のポイント

エンディングノートを書く際に押さえておくべきポイントは、次の3つです。

| ポイント | 概要 |

|---|---|

| すべて完璧に埋めようとしない |

・最初から完璧を目指すと書きにくくなってしまいます ・書きやすいところから、単語でもいいので思いついたことを書き留めてみましょう |

| 定期的に見直す日を決める |

・そのときは「これでいい」と思っても、後日考えが変わることがあります ・誕生日や正月など、定期的に内容を見直すといいでしょう |

| 家族にノートの存在を伝えておく |

・せっかく書いても、誰にも存在を気づかれなかったのでは意味がありません ・ノートの保管場所は、必ず家族に伝えておきましょう |

ただし、ここで紹介したエンディングノートの書き方は、あくまで書き進めるためのヒントです。

大切なのは「完璧に書くこと」ではなく「まず始めてみること」なので、まずはノートとペンを用意し、思いついた言葉をメモするところから、気軽に始めてみましょう。

エンディングノートに関してよくある質問

最後に、エンディングノートに関する、次の質問にお答えします。

Q1:完成したら、どこに保管すればいい?

エンディングノートは、ご家族に見つけてもらいやすい場所に置いておきましょう。

よくある保管場所は、「ご自身の机・書棚・仏壇・金庫の中」などです。

Q2:家族にはいつ、どのように伝えればいい?

エンディングノートを手に入れた段階で、それを見せながら「これから書いてみようと思っている」と、世間話のように伝えてみてはいかがでしょうか。

大事なのは、「エンディングノートがある」という事実を、確実にご家族に知っておいてもらうことです。

Q3:パソコンが苦手でも作れる?

多くの方は、パソコンを使うのではなく、市販のエンディングノートに手書きしています。

書店・文房具屋・100円ショップなどに足を運び、好きなデザインのものを探してみてください。

Q4:何歳から書き始めるべき?

よくあるのは、「還暦を迎えたとき」や「病気や手術などの経験をしたとき」などのタイミングです。

しかし、エンディングノートを書き始めるのに、決まった年齢はありません。

最近では、20代・30代の若い世代の方が、ご自身の人生の目標設定や、万が一の備えとして書くケースも増えています。

この記事をご覧いただいたのも1つの機会ですので、試しに書いてみてはいかがでしょうか。

Q5:一度書いたら、修正できない?

エンディングノートは、何度でも修正して構いません。

むしろ、自分の気持ちに一番近い希望を残すために、定期的に書き直すことをおすすめします。

Q6:パスワードや暗証番号も書くべき?

各種パスワードや暗証番号をノートにそのまま記載するのは、紛失時のリスクが高いため注意が必要です。

そこで、これらの情報だけは金庫などで厳重に保管し、その保管場所のみをエンディングノートに記載するなど、家族と相談しながら慎重に管理しましょう。

エンディングノートで終活を始めてみましょう

エンディングノートは、人生の終わりを考えるためだけのツールではありません。

書き進める過程で、これまで歩んできた人生を振り返り、「これからの人生をどう生きたいのか」を考えるきっかけになります。

そして、自分の意思を明確にしておくことは、残された家族の負担を減らすことにもつながります。

「自分にはまだ早い」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、エンディングノートはいつから書き始めても構いません。

ぜひこの機会に、自分らしい「終活」の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。