記事の要約

- 相続税はe-Taxによる電子申告ができる

- 相続税のe-Tax申告に必要な準備

- e-Taxによる相続税の申告手順

相続税の申告は、複雑で時間のかかる作業ですが、e-Taxを利用すれば自宅からでも手軽に手続きを進められます。

この記事では、e-Taxで相続税を電子申告する際のメリット・デメリットを詳しく解説します。

e-Taxで相続税を電子申告する際の流れなども取り上げますので、相続税申告の負担を軽減したい方は、ぜひご一読ください。

目次

相続税はe-Taxによる電子申告ができる

e-Tax(イータックス)とは、国税に関する各種手続きをインターネットを通じて行えるシステムです。

所得税の確定申告ではすでに多くの方が利用されていますが、相続税もe-Taxで申告することができます。

従来の書面申告とは異なり、税務署に直接出向かずに自宅やオフィスから24時間いつでも申告が可能になるため、利便性が大幅に向上します。

相続税をe-Taxで申告するメリット

相続税の電子申告には、書面申告にはない様々なメリットがあります。

- 時間を選ばずに即日申告できる

- 自宅から申告が完結する

- 控えのデータが保存できる

ここからは、相続税の電子申告のメリットについて、それぞれ解説していきます。

時間を選ばずに即日申告できる

税務署の窓口が開いている時間や曜日に縛られることなく、インターネット環境があればメンテナンス時間を除き24時間365日いつでも申告が可能です。

これにより、忙しい方でも自分の都合の良い時間に手続きを進められます。

自宅から申告が完結する

税務署に直接出向く必要がないため、交通費や移動時間を節約できます。

特に「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署から遠方に住んでいる」など、地理的な制約があるケースでは大きなメリットとなります。

控えのデータが保存できる

相続税の申告書は添付書類を含めるとかなり多くの量となります。

紙で各書類を保管すると保存場所の確保が大変ですが、電子申告であれば書類をデータで送信・保存できるため場所を取りません。

また、書類をデータで送信できることから、書面申告と比べると相続人同士での書類の共有もスムーズに行えます。

相続税をe-Taxで申告するデメリット

一方で、電子申告にはいくつかのデメリットも存在します。

- 事前に準備することが多い

- システムトラブルのリスク

- 特異なケースでは申告できない

ここからは、相続税の電子申告のデメリットについて、それぞれ解説していきます。

事前に準備することが多い

e-Taxを利用するには、申告書を記入した本人であることを証明するための「電子証明書」として「マイナンバーカード」と、それを読み取る「ICカードリーダーライタ」の準備が必要です。

また、e-Taxをはじめて利用する場合は「利用者識別番号」の取得が必要なうえ、e-Taxソフトのインストールや初期設定も行わなければならず、これらの準備に手間と時間がかかる場合があります。

システムトラブルのリスクがある

e-Taxを利用することで24時間365日いつでも申告が可能ですが、国税庁のシステムメンテナンスや、インターネット回線の不具合などにより、一時的に電子申告ができない状況が急に発生する可能性があります。

特に申告期限直前でシステムトラブルが発生してしまうと、申告期限に間に合わなくなる可能性も出てしまうため、余裕を持った申告が推奨されます。

また、e-Taxの操作に慣れていない方の場合、操作時に何らかのエラーメッセージが表示された際にすぐ対応できないことがあります。

普段聞き馴染みのない用語が表示されることもあるため、エラーを解消するまでに時間がかかるかもしれません。

特異なケースでは申告できない

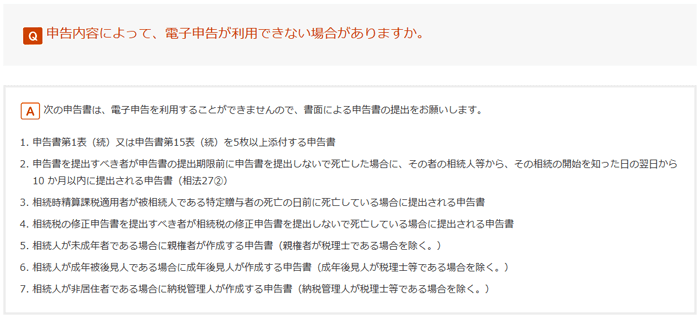

すべての申告書が電子申告で受け付けてもらえるわけではありません。申告内容によっては、申告書を書面にて提出しなければならないケースもあります。

申告内容によって、電子申告が利用できない場合がありますか。

このうち、相続税の申告書の提出義務がある相続人が申告期限前に亡くなった場合、その亡くなった人の相続人が申告義務を承継することとなります。

この場合に使用する「相続税の申告書第1表の付表1」はe-Taxに対応しておらず、申告義務を承継した人の利用者識別番号の入力もできないことから、書面で申告しなければなりません。

相続税のe-Tax申告に必要な準備

利便性が高いe-Tax申告ですが、利用するには事前準備が必要です。

e-Taxでの相続税申告では、所得税の確定申告の場合とは異なり、パソコンへソフトのインストールをしなければなりません。

Machintoshでは利用できず、OSがWindowsのパソコンを用意する必要があります。

「マイナンバーカード」や「電子証明書」の取得

はじめてe-Taxを利用するにあたって「電子証明書」を準備する必要があります。一般的なものは、マイナンバーカードのICチップに保存される「公的個人認証サービス」の電子証明書です。

マイナンバーカード(個人番号カード)については、お住まいの市区町村の窓口で発行してもらえます。詳しくは市区町村の窓口等にお問い合わせください。

e-Taxを利用するには、税務署へ「e-Taxの開始(変更等)届出書」の提出と、電子証明書の登録をします。

開始届出書を提出すると、「利用者識別番号」と暗証番号が税務署から発行され、e-Taxが利用できるようになります。

e-Taxソフトのインストールと初期設定

e-Taxソフトのインストールは、国税庁ホームページからe-Taxソフトをダウンロードして行います。

ソフトのダウンロードページにアクセスし、利用規約や利用環境を確認したうえで、まずは「ルート証明書等」のインストールを行います(開始届出書の提出時にもインストールが可能なため、対応済の場合は不要です)。

その後、e-Taxソフトのダウンロードを実行し、完了したらe-Taxソフトを起動して、相続税申告等を行うのに必要なプログラムをインストールします。

e-Taxソフト(WEB版)は相続税申告に対応していない点に注意

e-Taxソフト(WEB版)とは、e-Taxソフトの基本的な機能を、インターネット経由でWebブラウザ上で使用できるように提供しているシステムです。所得税の確定申告はWEB版でできますが、相続税の申告はWEB版だとできません。

マイナンバーカード+ICカードリーダーを使った利用者情報の登録

e-Taxソフトはパソコンで起動し、まずは作成した申告書や添付書類などの情報を格納する「利用者ファイル」を作成します。

その後、「利用者情報」の登録を行います。納税者の氏名やログイン用暗証番号などの入力に加え、マイナンバーカードを使って「電子証明書」の登録を行ってください。

電子証明書を読み込むために「ICカードリーダー」が必要です。ICカードリーダーとは記録メディアからデータを読み取る装置で、家電量販店などで販売しています。

e-Taxによる相続税の申告手順

ソフトのダウンロードができたら、いよいよ申告書を作成し、納税まで完了させましょう。

- ステップ①:申告書を作成

- ステップ②:相続税の計算

- ステップ③:電子署名を行って申告書を送信

なお、税理士に依頼せずに自分で送信を行う場合は、自身以外の財産取得者の申告をまとめて行うことはできません。財産取得者ごとに申告書を送信します。

ステップ①:申告書を作成

相続税の申告書の記載例

引用元 国税庁

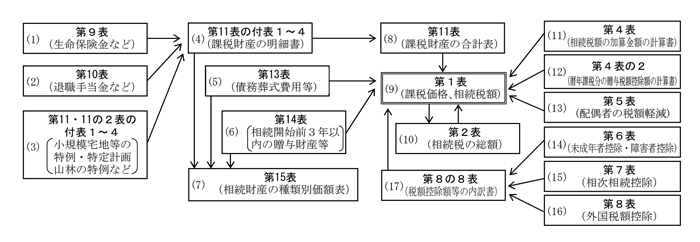

相続税の申告書は第1表から書き始めるのではなく、第9表から作成をはじめます。

亡くなられた人(被相続人)の財産の把握と評価をしたうえで、それぞれの財産の明細書にあたる「第9表」「第13表」「第15表」等に内容を記入します。

なお、相続税申告書は相続の状況に応じて記載が必要な書類だけを作成すればよいため、数十種類全ての書類を作成する必要はありません。

| 第9表 | 生命保険金などの明細書 |

|---|---|

| 第11表 | 相続税がかかる財産の合計表 |

| 第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 |

| 第15表 | 相続財産の種類別価額表 |

その後「第11表」にすべての相続財産を記入し、「誰がどの財産を相続したのか」を明確にします。

各申告書の詳しい書き方は、以下の記事でより詳しく解説しております。

ステップ②:相続税の計算

相続財産と債務の評価額などを把握して第9表から第15表まで作成したら、第1表と第2表で、相続税の総額と相続人ごとの相続税額を計算します。

| 第1表 | 相続税の申告書 |

|---|---|

| 第1表(続) | 相続税の申告書(続) |

| 第2表 | 相続税の総額の計算書 |

財産額を算出したあとに財産取得者ごとの控除などを計算し、第2表で相続税の総額を、第1表で個々人の相続税額を記載します。

なお、相続税額に関する加算や控除の適用がある場合、第4表から第8表の作成が必要です。

各申告書の詳しい書き方は、以下の記事でより詳しく解説しております。

ステップ③:電子署名を行って申告書を送信

申告書の作成と添付書類の用意をしたあとは、電子証明書を使って電子署名を行い、申告データを送信します。

電子署名と申告データの送信は以下の流れで行います。

- 1.相続税申告書の作成後の準備

- 相続税申告書を作成したら、提出する帳票を「作成完了」にして、電子署名をします。「署名可能一覧」⇒「電子署名」のところで作成完了したデータを選択して「署名」をクリックします。

- 2.電子証明書を読み込む

- 電子証明書を読み込むための機器の選択は、マイナンバーカードを利用する場合は「ICカードを利用」を選択し、「次へ」をクリックします。ICカードリーダーをパソコンに接続して、電子証明書をICカードリーダーに挿入してください。

- 3.申告書データの送信に向けた準備

- 電子証明書の種類を選択のところでは、マイナンバーカードで電子署名を行う場合は「公的個人認証サービス(マイナンバーカード)」を選択します。マイナンバーカードの暗証番号を入力すると電子署名をしたことになります。送信可能一覧に表示された、提出する申告書を選択して送信ボタンを押します。

- 4.受付システムへのログインと申告書データの送信

- 送信するには受付システムにログインする必要があるため、受付システムへのログイン画面が表示されます。マイナンバーカードによるログインを行う場合、マイナンバーカードを IC カードリーダライタにセットします。OKを押すとログインします。

このあと、フォルダの選択画面にて受信通知の格納先となるフォルダを選択してOKを押すと申告書が送信されます。即時通知が発行されますので、データで保存するか、印刷しておきます。

相続税の納付も電子納税が可能

相続税の納付は、「ダイレクト納付」「インターネットバンキング」「クレジットカード」「スマホアプリ」といったキャッシュレス納付が可能です。

いずれの納付方法も税務署や金融機関の窓口に出向く必要がなく、窓口の受付時間を気にせずに納付を済ませられるため、時間の融通が利きやすいメリットがあります。

ただし、「ダイレクト納付やインターネットバンキングは事前の届出が必要」、「クレジットカード納付は手数料がかかる」「スマホアプリで納付が可能なのは30万円まで」といった注意点があります。

それぞれの納付方法について検討する際は、事前に確認しましょう。

申告について不明点があれば税理士に相談しよう

相続税の電子申告は、利便性と効率性を求める方や、パソコン操作に慣れている方にとっては非常に有効な手段です。

一方で、パソコン操作に不慣れな方や、相続財産が複雑で申告内容に不安がある方は、無理に電子申告にこだわる必要はありませんし、自力ではなく税理士に依頼したり、税務署の相談窓口を利用するなど、適切なサポートを受けながら申告を進めることも選択肢の一つです。

もし、電子申告に挑戦してみたいけれど不安がある、あるいは相続税申告自体に困っているという場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。スムーズな相続手続きをサポートいたします。