この記事でわかること

- 自分でできる相続手続きと代行を頼むべき相続手続き

- 代行を依頼した場合の費用の違い

- 相続手続きの代行を依頼する際の注意点

身内が亡くなった場合の相続手続きは多岐にわたるうえに、誰でも同じ手続きというわけではありません。

被相続人が持っている財産や相続する人の状況に応じて必要な手続きが異なるため、とても複雑かつ時間がかかってしまいがちです。

そのため、不動産の名義変更や相続税申告など難易度の高い手続きについては専門家にお金を払って代行してもらい、その分四十九日法要のような家族しか手配できない所用に時間を割けるようにする方も少なくありません。

この記事では、そういった相続手続きの代行を依頼する時に、どの専門家に依頼すればいいのか?金融機関に依頼したほうがいいのか?といった選択や、各所に依頼したときにかかる費用相場感の違いなどを詳しく見ていきます。

目次

相続手続きの代行とは

相続手続きの代行サービスとは、相続人が行わなければならない名義変更や相続税申告などの手続きを、専門家が代行してくれるサービスのことです。

相続が発生すると、遺産分割やその後の名義変更手続き、相続税の申告など、一連の相続手続きの完了までに、さまざまな調査や話し合いが必要となります。

相続税の申告・納税義務がある場合は期限があるうえに、不動産を相続した場合には相続登記も期限内に行わなければならず、一連の相続手続きをスピーディーに進めなければなりません。

「期限内に手順が複雑な相続手続きを終わらせなければならない」という時間的・精神的な負担を軽減できるのが、相続手続き代行サービスの大きなメリットです。

相続手続きに慣れていない方、対応する時間がとれない方などを中心に、相続手続きの代行サービスは利用されています。

相続手続きの代行サービスを提供するのは、大きく士業と銀行に分かれる

相続手続きの代行サービスを提供する業者は、大きく士業と銀行に分かれます。

このうち、士業に依頼する場合は弁護士・司法書士・税理士・行政書士など専門家ごとに対応できる業務が異なるため、ご自身の相続状況に合わせた依頼先を選ぶ必要があります。

一方、銀行や信託銀行の多くは、「遺産整理業務」として相続手続きの代行サービスを打ち出しています。

「遺産整理業務」では、金融機関が相続手続き代行の窓口のような役割を果たし、相続手続きで必要な書類収集のサポートや、提携先の士業との橋渡しなどを中心に行います。

相続発生時に必要となる主な手続き

相続手続き代行サービスの内容を把握するために、相続が発生した際にどのような手続きが必要になるのかを確認していきましょう。

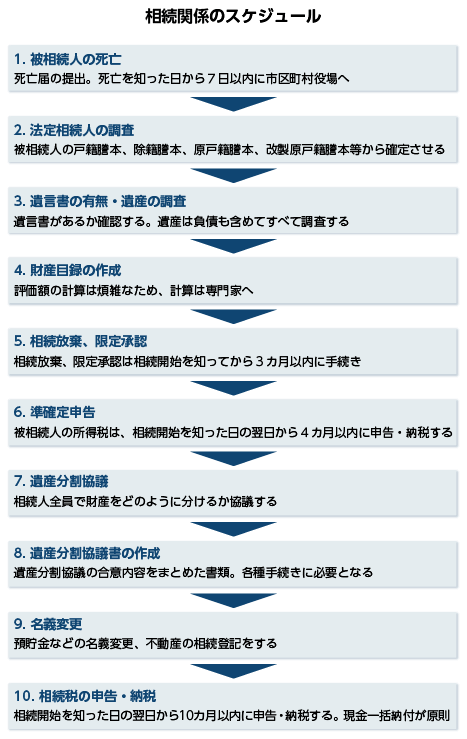

「相続が発生してから遺産を分割し、相続税を納税するまで」に必要となる主な手続きとスケジュールは、以下の図のとおりです。

手続きの中には期限が設定されていることもあるため、相続発生後は慣れない作業を迅速に進めなければなりません。

相続手続きの代行を相続専門の士業に依頼する場合

まずは、相続手続きの代行を相続専門の士業に依頼する場合について、以下の内容を中心に解説します。

- 相続手続きの代行を相続専門の士業に依頼するメリット

- 各士業に依頼できる相続手続き代行の業務範囲

- 士業に相続手続きを依頼する場合の料金相場

上から順番に取り上げますので、ぜひ参考にしてください。

相続手続きの代行を相続専門の士業に依頼するメリット

相続手続きの代行を相続専門の士業に依頼することで、経験やノウハウが豊富な専門家に煩雑な手続きを任せることができます。

相続専門の士業に任せた場合のメリットとしては、主に以下の4点が挙げられます。

- 遺産や相続人の調査、書類作成の手間が省ける

- ミスなく期限内に申告できる

- 相続税が安くなることがある

- 将来の相続も見込んだアドバイスをもらえる

遺産や相続人の調査、書類作成の手間が省ける

相続手続きの代行を専門家に依頼する大きなメリットは、時間と手間の節約になる点です。

お仕事をされている方など、平日の日中に役所などへ出向くのが時間的にきびしい人も少なくないのではないでしょうか。

相続手続きの代行を専門家に依頼することで、必要書類の収集などの手間を削減でき、時間と気持ちの余裕が生まれます。

また、相続人の調査や財産調査のサポートもしてもらえることから、手続き時の負担の軽減にも繋がります。

- 戸籍謄本の収集および判読

- 相続人の確定は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得と確認をすることで行います。最低でも3通程度取得する必要があり、引っ越しのたびに本籍地を変更している場合などは、それ以上の枚数が必要となるケースもよくあります。

加えて、戸籍謄本は手書きで書かれているものもあり、その場合は読み慣れていない人にとって非常に読み取りにくいものです。専門家に依頼するとそれらの収集から判読などもしてもらえるため、手続き時の負担の軽減に繋がります。

- 財産調査のサポート

- 相続税の申告書の作成では、被相続人が保有する財産や債務などすべての財産を漏れなく把握する必要があります。

この財産調査の際、士業の専門家に依頼すると被相続人の居住地や趣味、仕事、残された書類、手紙、メールなどから財産を探すサポートをしてもらえます。

申告書に添付する「金融機関の残高証明書」や「不動産の登記簿謄本」などの取得も依頼できるため、手続きを進める際の時間の短縮にも繋がります。

ミスなく期限内に申告できる

相続専門の税理士に相続税申告の代行を依頼すると、ミスなく期限内に申告できるといったメリットもあります。

相続税の申告では被相続人の財産を漏れなく調査し、不動産をはじめとする様々な財産の評価額を適切に算出しなければなりません。

複雑な要件のある特例なども適用して最終的な税額を申告しなければならず、計算する過程でミスがあると、正しい税額よりも低い税額で申告して追徴課税が発生するリスクがあります。

加えて、これらの作業は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」に行わなければなりません。期限に遅れると無申告加算税や延滞税などを課される可能性もあります。

こうしたリスクを踏まえると、相続税申告では迅速かつミスのない手続きの進行が求められるため、相続の経験と知識を持つ税理士に代行を依頼するのがおすすめです。

相続税額が少なくなることがある

相続専門の税理士に相続税申告の代行を依頼するメリットとして、相続税額が少なくなるケースがある点も挙げられます。

「誰がどのように財産を相続し、どのような特例を適用するか」で、相続税は税額が変わります。

相続専門の税理士に相談することで、遺産分割の方法を工夫したり、相続税法に従って財産の評価を減額したりするなど、「どうすれば相続税の負担を軽減できるか」という観点からのアドバイスを受けられます。

たとえば、評価額が高くなりがちな土地評価に対し、「状況に応じて評価額を減額できる要素を見つけて、相続税の負担軽減に繋げる」などのノウハウで、相続税の節税を後押ししてくれます。

将来の相続も見込んだアドバイスをもらえる

相続税理士に相続税の申告を依頼すると、将来を見据えたアドバイスがもらえる点もメリットです。

たとえば、配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)で配偶者の相続税額を大きく軽減できるため、「一次相続で配偶者に多めに財産を相続させれば良い」と一見考えがちです。

しかしながら、将来配偶者が亡くなった際の二次相続では、「法定相続人が1人減ること」や「配偶者の税額軽減をもう使えないこと」もあり、税額が高額になりがちです。

一次相続で配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)をあえて活用せず、相続税がある程度かかることを承知で子どもに財産を相続させたほうが、トータルの相続税負担が抑えられるケースは珍しくありません。

相続税に関する豊富な知識を持っている税理士であれば、将来も見据えてもっとも税負担が少なくなる遺産分割や財産承継の計画を立てることが可能です。

各士業に依頼できる相続手続き代行の業務範囲

士業が代行できる相続手続きは、弁護士、司法書士、税理士、行政書士で異なります。

なお、各士業の業務範囲ではない相続手続きについては、業務提携しているほかの士業を紹介してもらうことも可能です。

たとえば、相続手続きのすべてをワンストップで代行依頼できるサービスを用意している司法書士事務所も少なくありませんが、その場合は司法書士が窓口となり、司法書士では対応できない業務はほかの士業に外注する形になります。

| 相続手続き | 弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 |

|---|---|---|---|---|

| 遺言書の検認の申し立て | ○ | △ ※3 | × | × |

| 相続人の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 遺産の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 相続放棄の申し立て | ○ | △ ※3 | × | × |

| 相続人間の紛争解決 | ○ | × | × | × |

| 遺産分割協議書の作成 | ○ | △ ※4 | △ ※4 | △ ※4 |

| 不動産の名義変更(相続登記) | △ ※1 | ○ | × | × |

| 預貯金の解約払い戻し | ○ | ○ | △ | ○ |

| 有価証券の名義変更 | ○ | ○ | △ | ○ |

| 自動車の名義変更 | ○ | × | × | ○ |

| 相続税の申告 | △※2 | × | ○ | × |

- ※1 司法書士に任せるのが一般的

- ※2 税理士に任せるのが一般的

- ※3 代理申請はできない

- ※4 事案によって異なる。遺産分割協議の代理交渉および交渉結果を含む遺産分割協議書の作成は、弁護士のみ

基本的には各士業の業務範囲は上記のようになります。各士業が主に担当している業務の詳細については、以下で確認していきましょう。

- 弁護士

- 弁護士は、ほとんどすべての手続きを代行することが可能です。特に遺産分割協議で代理交渉が必要になる場合は、弁護士しか対応できません。遺産分割のトラブルの解決を依頼したい場合は、弁護士に相談する必要があります。

- 司法書士

- 司法書士は、主に不動産の登記手続きの代行や、裁判所へ提出する書類の作成の代行をします。登記は弁護士でも対応できますが、司法書士に依頼するのが一般的です。

なお、遺産分割協議書の作成は可能な一方、遺産分割協議で代理人になることはできないため、もめているケースでは弁護士に相談するようにしましょう。 - 税理士

- 税理士は、主に相続税の申告に関連する手続きを代行します。税務申告の代行は、基本的に税理士にしか依頼できません。相続税の発生が見込まれる場合は、税理士に相談するのがおすすめです。

- 行政書士

- 行政書士は、文書の作成を代行する専門家です。相続手続きでは、トラブルがない場合の遺産分割協議書の作成や自動車の名義変更手続きなどを代行します。

相続人の調査、遺産の調査にも対応可能ですが、遺産分割のトラブル対応や登記、税務申告には対応できません。

士業に相続手続きを依頼する場合の料金相場

代行できる業務範囲の違いなどから、代行を依頼した場合にかかる費用の相場も異なります。

弁護士、司法書士、税理士、行政書士、それぞれに業務を依頼した場合の費用の相場は、以下のとおりです。

| 士業 | 対応可能な業務 | 料金相場 |

|---|---|---|

| 弁護士 |

・ほとんどの相続手続きに対応可能(相続税申告は税理士、相続登記は司法書士に依頼するのが一般的) ・「遺産分割協議の調停」や「相続放棄」など個別手続きも依頼可能 |

【遺産整理代行】遺産総額の0.5~3%程度(20万~60万円程度の最低報酬額あり、場合により100万円超)

【遺産分割協議の調停】20万~60万円程度の着手金+経済的利益×4~16% 【相続放棄】5万~20万円程度 |

| 司法書士 |

・主に不動産の登記手続きの代行 ・相続人調査や遺産分割協議書の作成も対応 ・相続手続き一式のワンストップ代行も可能 |

【不動産登記】1件あたり5万~15万円程度

【相続人調査・協議書作成】数万円程度 【手続き一式代行】数十万円程度 |

| 税理士 |

・相続税の申告業務全般 ・相続人・財産調査、遺産分割協議書の作成 ・土地・非上場株式など複雑な財産評価 |

遺産総額の0.5~1%程度 ※財産が多い場合や複雑な評価が必要な場合は加算あり |

| 行政書士 |

・文書作成代行 ・遺産分割協議書作成 ・自動車の名義変更手続き |

【遺産分割協議書】1件あたり3万~5万円程度

【自動車名義変更】1件あたり2万~5万円程度 |

なお、上記の報酬とは別に、相続手続きでは士業に依頼するか否かにかかわらず実費が発生します。たとえば、「戸籍謄本や住民票の取得費用」、「不動産登記にかかる登録免許税」、「郵送費や交通費」などが含まれます。

銀行に相続手続きの代行(遺産整理業務)を依頼する場合

まずは、銀行に相続手続きの代行(遺産整理業務)を相続専門の士業に依頼する場合について、以下の内容を中心に解説します。

- 銀行の対応業務と依頼するメリット

- 銀行に依頼する場合の料金相場

上から順番に取り上げますので、ぜひ参考にしてください。

銀行の対応業務と依頼するメリット

銀行などの金融機関に相続手続きの代行を依頼する場合、銀行を窓口として相続業務を一括して任せられる点がメリットと言えます。依頼人は手続きごとに依頼先を変えることなく、窓口を一本化した状態で相続手続きに関する相談や依頼を行うことが可能です。

ただし、銀行は、基本的にすべての業務に対応する代行サービスを提供していますが、銀行の担当者が各業務を行うわけではありません。

各業務の代行業務自体は対応できる士業に委託する形を取るため、銀行はあくまでも窓口として機能するに留まります。

銀行に代行を依頼する際は、各士業への委託費用も別途かかるため、コストが高額になりがちな点がデメリットと言えます。

銀行に依頼する場合の料金相場

銀行に相続手続きの代行を依頼した場合、「銀行への報酬」と「各士業への外注費用」が必要になります。

- 銀行への報酬

- 銀行への報酬は、遺産の相続税評価額や固定資産税評価額などに応じて費用が異なり、大手都市銀行などでは評価額に対して0.3%~2%程度の費用を設定しているのが一般的です。

- 各士業への外注費用

- 銀行への報酬に加え、提携している士業への外注費用が別途かかります。

- 書類取得などでかかる実費

- 戸籍謄本等の書類取得費用、不動産登記に係る登録免許税、預貯金などの残高証明書等の発行手数料など、相続の状況に応じて発生する費用も別途負担する必要があります。

このうち、銀行への報酬金額の割合は「1億円以下の部分は1.7%」、「1億円超~2億円以下の部分は1%」のような形で定められ、遺産の評価額にかかわらず必要となる最低報酬額も設定されているケースもあります。

上記の報酬金額の設定で、遺産の評価額が合計1億5,000万円だった場合は、総額で以下の費用がかかります。

事例

遺産の評価額が合計

1億5,000万円だった場合

【銀行への報酬】

・1億円以下の部分の費用:1億円×1.7%=170万円

・1億円超~2億円以下の部分の費用:5,000万円×1%=50万円

【各士業への報酬】

・司法書士費用(一般的な報酬額):10万円

・税理士費用(一般的な報酬額):150万円

合計:170万円+50万円+10万円+150万円=380万円

銀行への報酬に士業への外注費用も加算されることから、各士業に個別に業務を外注する場合と比べて、銀行に相続手続きの代行を依頼すると費用が高額になる傾向があります。

相続手続きの代行を依頼する際の注意点

相続手続きの代行を依頼する場合、上記の業務範囲や費用を参考に、自身のケースではどのような手続きが必要で、誰に依頼すべきなのかを検討しましょう。

ただし、実際に依頼先を選ぶ際には、注意点もあります。以下の3点を念頭に置いて、依頼先選定を進めてください。

- 相続に関する実績があるかどうかチェックしておく

- 明朗な料金設定になっているか見積もりを確認する

- 相続税申告がある場合は1日でも早く相談する

相続に関する実績があるかどうかチェックしておく

士業もしくは銀行に依頼する場合を問わず、すべての専門家が相続に慣れているわけではないため、検討している依頼先が相続の実績を持っているかをチェックすると良いでしょう。

たとえば、税理士に依頼する場合、起業の手続きや法人・個人事業主の税務を得意としており、相続にあまり携わっていないケースも考えられます。

事前に調べずに依頼すると、相続に慣れていない人に依頼してしまう可能性があるため、相続を専門・得意としている事務所なのかを依頼前に実績を通して確認しておきましょう。

明朗な料金設定になっているか見積もりを確認する

相続手続きを依頼すると、数十万円を超える高額な費用を支払うことになるため、料金設定や見積もりの確認も怠らないよう注意が必要です。

場合によっては、料金の正確な計算方法や最終的な費用の総額の目安などが依頼時に提示されず、手続きが終わってから想定よりも高額な費用を請求されるケースも存在します。

相続手続きを依頼する際は、複数の専門家から見積もりを取り寄せ、費用の総額だけではなく内訳も比較してください。

「見積もりにどのような費用が含まれているのか」「手続き完了時までに総額でいくらかかるのか」などを可能な限り正確に把握することが重要です。

相続税申告がある場合は1日でも早く相談する

相続税の申告には、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という期限があります。

相続税の申告義務があるにもかかわらず、依頼しようか悩んで時間が経ってしまうと、気づかぬうちに期限が迫ってしまうかもしれません。期限間近になってしまうと、代行を依頼しても期限に間に合わない恐れがあるので、注意してください。

専門家によっては、初回の相談を無料で受け付けている場合もあるので、悩んだら、すぐ相談することをおすすめします。

相続手続きの代行依頼では、業務範囲や費用などから最適な依頼先を選ぼう

相続手続きは煩雑で、仕事をしていれば平日に休みを取らなければならない可能性もあるため、忙しい人は代行を依頼するのがおすすめです。

代行を依頼する際は、各士業や銀行に依頼できる業務範囲、依頼した場合の費用、メリットなどから、自身にとって最適な依頼先を判断しますが、迷った場合は、一番期限が短い相続税申告の要否を判断できる税理士に相談するとよいでしょう。

相続税の申告の代行を依頼する場合は、税理士への依頼が主な選択肢となります。

VSG相続税理士法人では、経験豊富な税理士が、相続税の申告を親身にお手伝いしています。無料相談も受け付けているため、ぜひお気軽にお問い合わせください。