国税庁は税務調査の対象選定にAIを導入し、令和5事務年度の申告漏れ所得⾦額の総額および追徴税額の総額は過去最高を記録しました。また、令和8年9月には国税総合管理(KSK)システムが次世代システム「KSK2」に完全移行されます。

この記事では、AIを利用した税務調査や次世代システム(KSK2)への完全移行、e-Taxの利便性の向上について、概要や納税者に与える影響を詳しく解説します。

AIを利用した税務調査

令和6年11月、国税庁は「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」で、税務調査の対象選定にAIを活⽤するなど、効率的に調査を⾏った結果、申告漏れ所得⾦額の総額および追徴税額の総額は過去最高を記録したと発表しました。

慢性的な人材不足に加え、「実地調査」と「簡易な接触」の件数が前年度と比較して94.9%に減少しているにもかかわらず、追徴税額は102.2%と増加しています。

これは、NHKの報道によると、国税庁は去年から本格的に「AI」に申告漏れがあった事例を学習させ、申告書の不備が多かったりきりのよい金額で申告したりしている人や現金収入が多い業種など、申告漏れのおそれのある納税者を重点的に調べる税務調査に取り組んだ結果とされています。(引用:所得税の追徴課税1398億円余 過去最多に “AI取り入れた結果” | NHK)

調査対象の選定は調査官の腕の見せ所ともいえる部分であり、調査対象の選定にAIを導入することは調査官の実力が落ちてしまうのではないかという懸念もあります。しかし、膨大な件数の申告から過去の申告漏れがあった事例を基に、AIによって調査対象を絞り込めれば、調査官は実際の調査に専念する時間が増えるため、税務調査の質は上がると考えられます。

KSKシステムが次世代型に

AIに続いて、令和8年9月、人材不足に悩む国税庁の協力なサポーターとして、国税当局が保有する納税者の申告事績等を一元管理している「国税総合管理(KSK)システム」が次世代型に移行します。

Ⅱ 納税者サービスの充実と行政効率化のための取組

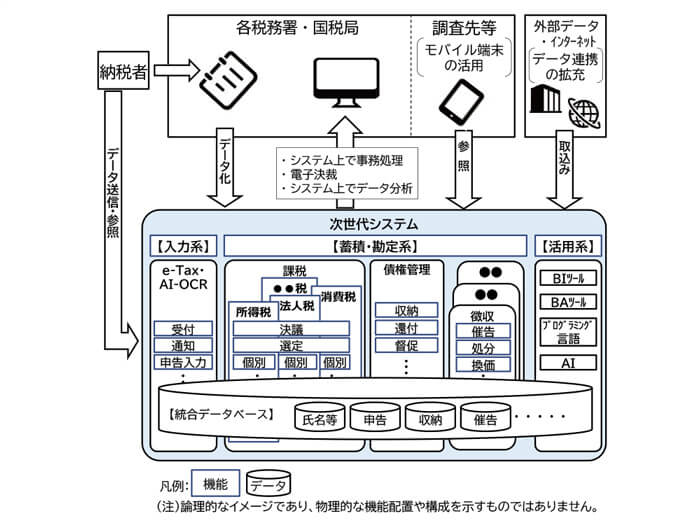

■次世代システムのイメージ

引用元 国税庁

次世代システムの愛称はKSK2。KSK2の特徴の一つに「データ中心の事務処理を実現するシステム」であることが挙げられます。

現行のKSKシステムでは、提出された申告書はすべてKSKに入力され、形式的な誤りはシステムで抽出されるものの、勘定科目ごとの数期にわたる分析や決算書・勘定科目内訳書との整合性のチェックはKSKから紙にプリントアウトし、職員が手作業で行っています。

一方、次世代のKSK2ではシステム上で事務処理やデータ分析がされるため、職員の事務処理が大幅に効率化されることになります。

また、現行のKSKシステムでは、税目別に納税者の情報が縦割りに管理されており、担当官は専門部署の申告書以外は見ることができません。

しかし次世代システムでは、税目別のデータベースが統合され、横断的に管理されることになります。

つまり、法人の申告書と社長の所得税の確定申告書を照らし合わせることも容易になるため、たとえば、社長が会社から少額の賃料を受領しているにもかかわらず確定申告していないなど、今まで見逃されてきた部分もチェックが入る可能性があります。

現状、調査官は調査先等からパソコンでKSKの情報にアクセスできませんが、KSK2では調査先等の外部からもアクセスしてデータを確認できるようになります。また、インターネットから外部の統計データ等をKSK2に取り込み、税務調査等への活用もできるようになります。

次世代システムへの移行は納税者にも影響が

次世代のKSK2システムへの移行は、納税者にも影響があります。

申告書等ではAI-OCRが導入されるため、次世代システムへの移行後は、AI-OCRに対応した様式での提出が求められます。KSK2リリース前に、AI-OCRに対応した改定後の申告書等の様式が公開される予定です。約2,300種類ある所得税、法人税、消費税、相続税や贈与税など全税目のほぼ全ての申告書等が、AI-OCRに対応した新しいものになります。

OCRは、Optical Character Reader(またはRecognition)の略で、テキストを認識し、文字データに変換する光学文字認識機能のことです。紙文書をスキャナーで読み込み、書かれている文字を認識してデジタル化します。AI-OCRはOCRにAIを組み合わせたもので、機械学習による手書き、印字文字認識精度が向上し、フォーマットが異なる帳票にも対応可能です。

これまで紙で提出された書類は、その一部のみKSKに入力して情報が蓄積されていましたが、KSK2では、紙で提出された書類についても全てスキャナーで読み取り、データ化・イメージ化してKSK2に蓄積されます。

e-Taxで受け取ることができる通知等の拡充

現行のKSKシステムでは「所得税の予定納税額の通知書」や「消費税の適格請求書発行事業者の登録通知書」、「更正の請求に係る減額更正等の通知」などは、納税者が個別に同意した場合のみe-Taxで受け取れます。

今後、次世代のKSK2に移行されると、e-Taxで受領可能な処分通知等の範囲が拡充され、受領方法を原則としてe-Taxとすることができるようになります。

e-Taxの利便性向上にともない、より適正申告を

令和7年1月から、過去にe-Taxで提出した「贈与税申告書」をe-Taxのマイページで確認できるようになりました。これによって、相続税の申告書を作成する際に、過去の贈与申告の内容を容易に参照できます。

また、スマホ用電子証明書の利用が可能となり、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができるようになりました。さらに、利用者証明用電子証明書に設定したパスワードの代わりに、生体認証なども利用できます。

このように、e-Taxの利便性は向上し、マイナポータルとe-Taxの連携も進められているため、納税者にとっても税務行政のデジタル化によるメリットがあります。ただし、今まで以上に課税当局のチェックが入ることが予想されるため、これらのサービスを利用するうえで、適正な申告を心掛けたいものです。