この記事でわかること

- 司法書士に依頼できる相続手続きと費用相場

- 司法書士に依頼すべきケース

- 司法書士の選び方

- 司法書士に依頼できないこと

相続に関する手続きを代行してくれる専門家の1人に「司法書士」がいます。

この記事では、司法書士に頼める手続きと費用相場を紹介しますので、依頼をご検討中の方はぜひ参考にしてみてください。

なお、司法書士に依頼できる業務の1つ「相続登記」については、下記の動画でも解説しています。

司法書士に依頼できる相続手続き・費用相場

相続に関する手続きで、司法書士に依頼できる主な業務とその費用相場は下記のとおりです。

| 業務 |

費用相場 |

| 相続登記の代行 |

98,000円(税込107,800円)~ |

| 遺産分割協議書の作成 |

45,000円(税込49,500円)~ |

| 相続人調査 |

18,000円(税込19,800円)~ |

| 遺言書の作成支援 |

150,000円(税込165,000円)~ |

| 相続放棄の書類作成 |

75,000円(税込82,500円)~ |

(参考:ベンチャーサポート司法書士法人 料金表)

業務1. 相続登記の代行

相続によって、土地や家屋などの「不動産」を取得したときには、法務局で登記の手続きが必要です。この手続きを「

相続登記」といいます。

相続登記の手続きは、複雑で手間もかかります。そこで、自分で手続きするのが難しい場合には、司法書士に代行を依頼することが可能です。

ベンチャーサポートグループでは、相続登記の代行料金は「

98,000円(税込107,800円)~」に設定しています。

業務2. 遺産分割協議書の作成

親族が亡くなったときに遺言書が残っていなければ、相続人で遺産の分割方法を話し合い、その結果を書面にしなければなりません。この際に作成されるのが「

遺産分割協議書」です。

遺産に不動産が含まれている場合に限り、司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼することが可能です。ベンチャーサポートグループでは、「

45,000円(税込49,500円)~」の料金で承っています。

なお、不動産を含まない遺産分割協議書の作成代行は「司法書士」ではなく、「弁護士」や「行政書士」、「税理士(※相続税が発生するときのみ可能)」に依頼しなければなりません。

業務3. 相続人の調査

遺産分割をする前には、「相続人が誰なのか」を正確に把握しておかなければなりません。

「家族なのだから、わざわざ相続人が誰なのか調べる必要がない」と思われるかもしれませんが、「親が亡くなった後で、養子や隠し子が見つかった」というケースはまれにあります。

このため、戸籍謄本を収集するなどして、

相続人調査をしておくことが重要です。

しかし、被相続人の出生から死亡までの連続するすべての戸籍謄本を集めることは、情報が分散されているケースもあり、意外と手間がかかります。そこで、仕事や家事が忙しい方は、司法書士に相続人調査を依頼するのも一手です。

ベンチャーサポートグループにおける料金は「

18,000円(税込19,800円)~」です。

業務4. 遺言書の作成支援

司法書士には「

遺言書の作成支援」を依頼することも可能です。ベンチャーサポートグループの場合、一般的なご相談は「

無料」で、具体的な個別支援が必要な場合には「

150,000円(税込165,000円)~」の料金でお受けしています。

遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後の相続争いを予防できたり、法定相続人以外に財産を渡すことができたりします。

業務5. 相続放棄の書類作成

被相続人に負債が多かった場合、「

相続放棄」をすることで遺族が借金を背負う必要がなくなります。この

相続放棄の申立書の作成も、司法書士に依頼することが可能です。

ベンチャーサポートグループでお受けするときの料金は、「

75,000円(税込82,500円)~」になっています。

なお、任せられるのは「書類の作成・家庭裁判所への提出」までで、その後の家庭裁判所からの問い合わせなどには自分で対応しなければなりません。

【参考】 生前対策も依頼できる

被相続人が亡くなる前に行う「成年後見人制度」や「家族信託」の手続きも、司法書士に依頼できます。

| 成年後見人制度 |

判断能力が十分でない人に代わって、別の人が契約を締結したり、財産を管理できたりする制度 |

| 家族信託 |

信頼できる家族に自分の財産の管理を委託できる制度 |

これらの制度を活用することで、被相続人になる人が認知症になってしまった場合も、生前に別の人が「不動産の整理」や「預貯金の管理」をして、相続対策を進められるようになります。

具体的な手続きの流れや必要な費用については、下記の記事をご参照ください。

【シミュレーション】司法書士への相続登記の依頼費用

相続関連で司法書士に依頼できる業務のうち、もっともポピュラーなのが「

相続登記」です。

ここでは「

評価額1,000万円」の土地を相続したとき、司法書士に相続登記の依頼をすると、具体的にどれほどの費用が発生するのかを見ていきます。手続きにかかる費用と内訳は、次のとおりです。

| 費目 |

費用相場 |

| 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%) |

40,000円 |

| 必要書類の取得費用 |

約5,000円 |

| 遺産分割協議書の作成費用 |

約50,000円 |

| 司法書士への報酬 |

約100,000円 |

| 合計 |

約195,000円 |

上記のうち、「

登録免許税」と「

必要書類の取得費用」は、自分で相続登記の手続きをする場合にもかかる「実費」です。司法書士に依頼するときは、いちど立て替えてもらい、後で報酬などと一緒に精算するのが一般的です。

費用をなるべく抑えたい人は、「必要書類の取得」や「遺産分割協議書の作成」を自分で行うことで節約できます。

なお、相続登記にかかる費用については、下記のページでも詳しく紹介していますので併せてご覧ください。

司法書士に相続手続きを依頼すべき4つのケース

ここでは、司法書士に相続手続きを依頼すべき、以下の4つのケースを見ていきます。

依頼すべきケース

- 手続きにかける時間がない

- 相続人の確定が難しい

- 不動産の名義が変更されていない

- 早めに不動産を売却したい

ケース1. 手続きにかける時間がない

相続関係の手続きをするには、各種申請書の作成はもちろん、

戸籍謄本などの書類を大量に集めなければなりません。

たとえば、相続登記の手続きには、以下の書類が必要です。

必要書類

- 登記申請書

- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

- 被相続人の住民票の除票

- 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本

- 法定相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書

- 不動産の新たな所有者となる相続人の住民票

- 遺産分割協議書または遺言書

- 固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書

また、相続関連の手続きをする役所の窓口は、基本的に

平日の日中にしか開いていません。もしも書類に不備などがあれば、

何度も役所に通うことになります。

以上のような手間を取りたくない方は、司法書士に代行を依頼することをおすすめします。

ケース2. 相続人の確定が難しい

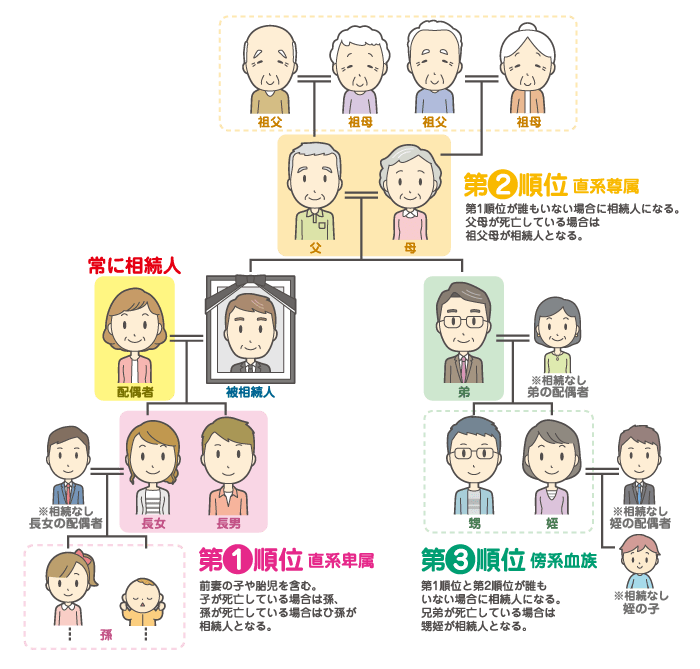

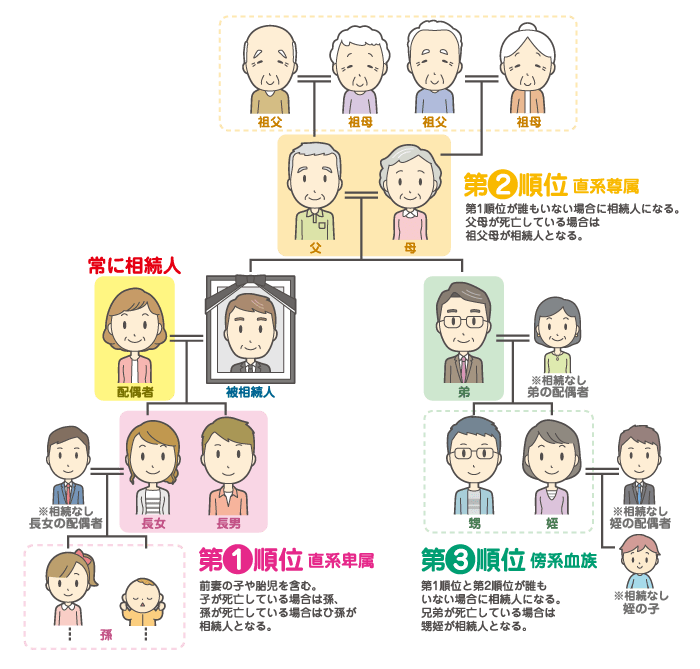

相続人になる親族は、民法で下図のように優先順位が決められています。

相続人が誰になるのか調べるとき、

代襲相続が発生したり、養子・隠し子がいたりすると確定までに時間がかかります。

相続が複雑になりそうな場合には、制度を熟知している司法書士に依頼すれば、迅速・的確に相続人を確定してもらえます。

ケース3. 不動産の名義が変更されていない

相続する不動産によっては、過去に所有者が変わっていたのに、登記の名義変更がされていないこともあります。登記を確認した結果、

不動産の名義が現状と異なっていた場合には、司法書士に相談するのがおすすめです。

豊富な知識・経験をもとに、不動産の権利関係を整理してもらえます。

ケース4. 早めに不動産を売却したい

被相続人の遺産の状況によっては、「不動産を売却して、相続税の支払いに充てたい」というケースがあります。しかし、相続した物件を売却するには、下記の手順を踏まなければなりません。

不動産を売るまで

- 不動産を相続する人を決める

- 不動産の相続登記をする

- 不動産会社に仲介を依頼する

- 買主と売買契約を結び、不動産を引き渡す

不動産会社に依頼してから買い手が見つかるまでは、どれほど時間がかかるか予測しづらいです。このため、相続登記まで早めに終わらせられると、スケジュールに余裕が生まれます。

なお、相続税の申告において「小規模宅地等の特例」の適用を受ける場合は、原則として相続税の申告期限まで宅地等を所有する必要があります。

したがって、申告期限よりも前に売却すると、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできませんので、注意してください。(※特定居住用宅地等の場合、被相続人の配偶者には保有継続要件はありません)

相続手続きを依頼する司法書士の選び方

ここでは、相続手続きを依頼する司法書士の選び方として、以下の3つのポイントを紹介します。

選び方のポイント

- 相続手続きに精通しているか

- ほかの専門家と連携しているか

- 話をしやすいか

ポイント1. 相続手続きに精通しているか

司法書士の仕事には、相続関係のほかに「商業・法人登記」や「成年後見」に関する業務もあります。得意分野は司法書士によって異なるため、「相続関係の手続き」に精通している人を選ぶと、手続きがより円滑に進みやすいです。

依頼を検討している司法書士の得意分野は、Webサイトを閲覧すると見えてきます。「提供しているサービス」や「これまで受けた事例」のページに、相続関係のものが多ければ、専門性が高いと考えられます。

ポイント2. ほかの専門家と連携しているか

相続関係の手続きのなかには、下記のような

司法書士が担当できない業務もあります。

| 司法書士の担当外業務 |

依頼できる専門家 |

| 相続税に関する手続き |

税理士 |

| 相続争いの解決 |

弁護士 |

司法書士の業務範囲外の手続きについては、ほかの専門家に依頼することになります。その際、司法書士が提携している専門家がいれば、紹介をしてもらえて手続きが円滑に進みます。

ポイント3. 話をしやすいか

司法書士には、自分の家族や財産に関するプライベートなことを話すことになります。このため、「

話しにくい」と感じる司法書士は避けたほうが無難です。

初回の相談を無料にしている司法書士も多いので、実際に何人か会ってみて、相性を確かめることをおすすめします。

以上、司法書士の選び方を紹介しました。ベンチャーサポートグループにも、相続を専門とする司法書士が在籍していますので、専門家を探している方は下記からお気軽にご相談ください。

相続関係の手続きで司法書士に依頼できないこと

ここでは、相続関係の手続きで司法書士に依頼できないこととして、以下の2つを解説します。

依頼できないこと

- 相続争いを解決してはくれない

- 税金に関する相談はできない

相続争いを解決してはくれない

司法書士は、すべての相続人に対して中立的な立場を取るのが原則です。相続争いが起きた際に誰か一人に肩入れをして、ほかの人を説得することは非弁行為となり、対応できません。

相続トラブルを解決したいときに依頼すべき専門家は「

弁護士」です。弁護士に依頼することで、自分に代わってほかの相続人と交渉をしてくれます。

税金に関する相談はできない

税金に関する手続きを依頼できる専門家は、司法書士ではなく「

税理士」です。

相続税には、下記の基礎控除が設けられており、これを超えると申告・納付をしなければなりません。

相続税の基礎控除額=3,000万円+

(600万円×法定相続人の数)

「相続税の申告手続きが面倒」「少しでも節税したい」とお考えの方は、一度税理士に相談することをおすすめします。

司法書士に相続手続きを依頼する際によくある質問3選

最後に、司法書士の相続手続きに関して、よくある質問にお答えします。

よくある質問

- 相続登記を放置するとどうなる?

- 相続登記はオンライン申請もできる?

- 依頼にかかった費用は、誰がいつ支払うの?

Q1. 相続登記を放置するとどうなる?

2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なしに申請を怠っていると、10万円以下の過料を科されることがあります。

また、登記をしないことで、次のようなデメリットも生じます。

登記をしないデメリット

- 不動産の売却ができない

- 次の相続の際に手続きが複雑になる

- 不動産の一部が知らぬ間に差押えされることがある

Q2. 相続登記はオンライン申請もできる?

専用のソフトをダウンロードすることで、相続登記をオンラインで申請できます。ただし、一部の書類は「郵送」か「法務局の窓口へ持参」しなければなりません。

このため、利用する方はそこまで多くないのが現状です。

Q3. 依頼にかかった費用は、誰がいつ支払うの?

司法書士に支払う費用は「

不動産を取得した人」が負担することが多く、「

手続きがすべて完了したとき」に支払うのが一般的です。

ただし、「必要書類の取得費用」などの実費を事前に支払わなければならないこともあります。

支払いの時期や方法については、依頼前の面談で司法書士に直接、確認しておきましょう。

司法書士を上手に活用しよう

この記事では、司法書士に依頼できる相続手続きと費用の相場を中心に解説しました。

相続関係の手続きは、制度が複雑で手間がかかるものも多いです。このため、仕事や家事で忙しい方は、司法書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

相続人が誰になるのか調べるとき、代襲相続が発生したり、養子・隠し子がいたりすると確定までに時間がかかります。

相続が複雑になりそうな場合には、制度を熟知している司法書士に依頼すれば、迅速・的確に相続人を確定してもらえます。

相続人が誰になるのか調べるとき、代襲相続が発生したり、養子・隠し子がいたりすると確定までに時間がかかります。

相続が複雑になりそうな場合には、制度を熟知している司法書士に依頼すれば、迅速・的確に相続人を確定してもらえます。