最終更新日:2025/9/29

法人の節税対策パーフェクトガイド|対策の前準備と時期別の対策方法を紹介

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

個人事業でも会社でも、商売をしている方にとって、避けて通れないのが「税金」の問題です。

税金の世界は「知っている人が得をして、知らない人が損をする」ように出来ています。

このマニュアルでは、そんな税金の世界を知り尽くした私たち税理士の節税ノウハウのすべてを詰め込みました。

節税は個人事業主から会社設立をして法人になるタイミングを見極める場合にも非常に重要なポイントになりますので、しっかりと理解をするようにしましょう。

個人事業主か法人化で迷っている方は→会社設立の前に確認したい48の徹底検討

目次

2.節税対策をはじめる前に~自分の会社の利益、ご存じですか?~

4.時期別でやるべき節税対策

4-1. 【決算3ヵ月前~】決算対策シミュレーション

4-2. 【決算直前】節税チェック

6.【申告月(決算後2ヵ月以内)】年間税金スケジュールの確認

7.法人の節税対策4ステップ

7-1. 王道的節税

7-2. 投資的節税・保守的節税

7-3. 消費的節税ともう一つの選択

8.本当に使える節税方法

【1】 税金は払いたくない、脱税はいずれバレる【2】 節税には種類がある【3】 役員報酬【4】 旅費規程を作って、出張日当を活用し、税金のかからない経費を作る【5】 未払金・未払費用を今期に計上する【6】 回収できない売掛金など不良債権を経費にする【7】 期末の大きな売上を合法的に翌期に売上計上する裏技【8】 評価損【9】 除却・廃棄【10】 社宅【12】 特別減税制度【13】 短期前払費用【14】 中古資産の減価償却【16】 消耗品を購入しておく【17】 社員旅行を経費にして節税【19】 従業員社宅【20】 決算が近くなれば広告宣伝費で節税【22】 社内規定整備に投資して節税【23】 別会社を設立して節税【24】 小規模企業共済に加入する【25】 中小企業倒産防止共済制度に加入する【26】 中小企業退職金共済に加入する【28】 節税対策終わりに

はじめに~それって節税対策できてるの?~

こんにちは、税理士の中村です。

個人事業でも会社でも、商売をしている方にとって避けて通れないのが「税金」の問題です。

税金の世界は「知っている人が得をして、知らない人が損をする」ように出来ています。

「税務署に行けば教えてくれる」

「確定申告のときには無料相談会とかやってるし」

と思っている方は確実に損をしていると断言できます。

なぜなら、税務署に税金を多く持っていかれることはあっても、安くなる方法を教えてくれることはないからです。

また無料相談会はいかに多くの人数を捌くかを目的としており、実際に相談をしたところで思ったような回答は得られないでしょう。

税務調査を100 社以上経験し、無料相談会に相談税理士として何度も参加している私が言うのですから、間違いありません(笑)

さらに驚くかもしれない事実をお伝えしましょう。

「税理士に任せているから節税してくれているだろう」

そう思ってこれまで税金関係は税理士に任せっきりにしていた人も多いのではないでしょうか。

残念ながら、これも大きな誤解です。

確かに税理士は税金の専門家です。

しかし税務申告に関して言えば、利益が確定した後は、どの税理士事務所が処理をしても、納税額は同じになるでしょう。

そのため節税を考えるのであれば、「利益が確定するまで」の過程が大切になります。

「節税に積極的か、積極的でないか」というだけで納税額は全く違ってくるのです。

税理士の仕事は対税務署を考慮した、間違いのない申告や届出の代行に留まります。

したがって会社側が何も言わず、まかせっきりにしている場合、税理士事務所側から積極的に節税のアドバイスをしてくることは、ほとんどありません。

その点、ベンチャーサポートは積極的に節税のアドバイスを送るようにしています。

「税理士事務所に任せているから節税もしてくれているだろう」と思っていた社長さんは、この現実を知った方がいいでしょう。

そして社長自身が節税ノウハウの基礎を身につけることが会社のお金を守るためには重要になってきます。

このマニュアルには「知って、実行する」を実践すれば全く節税をしていない会社の場合、数百万円の節税効果が得られる内容を記載しました。

ぜひ、最大限に活用してください。

そしてせっかく得た利益を、払う必要のない税金に流すのではなく、次のビジネスに投資することで、どんどんビジネスを拡大していきましょう。

節税対策をはじめる前に~自分の会社の利益、ご存じですか?~

私がたくさんの社長さんとお会いしていく中で気付いたのは節税テクニックを実践する準備ができていない方が多いということ。

これはとても大事なことですので、具体的な節税ノウハウをご紹介していく前に、まずは「節税前の準備」についてお話していきたいと思います。

さて、私たちのような税理士の元には、税金の悩みを抱えた社長さんがたくさん相談に来られます。

そして、誰もが口を揃えてこう言うのです。

「無駄な税金は払いたくない!節税したい!」

その気持ちはよくわかります。

無駄な税金なんて、誰も払いたくはありません。

そこで、私は質問してみます。

「社長の会社の利益は、今どれくらいですか? 決算までの売上予想を加味した決算予測では、どのくらいの利益が残りそうですか?」と。

しかし残念ながら、ほとんどの社長さんは答えられません。

さらに・・・

「社長、ご自分の役員報酬っていくらにしていますか? 定時株主総会の前にきちんとシミュレーションして、ベストの金額を決めていますか?」

と聞くと、ほぼ100%の方が、そんなことはしていないと言います。

自分の会社の正確な利益も知らない、決算でどのくらいの利益が残るかも予測していない、役員報酬も感覚で決めている・・・これでは、手の打ちようがありません。

市販の節税に関する書籍にも、さまざまな節税の手法は書かれています。

しかし、そんなテクニック的なことを知る前に、節税に欠かせない“大前提”を知っておく必要があるのです。

それを知らずにさまざまな節税手法を駆使したとしても、本当の意味での賢い節税はできません。

「敵を知り、己を知らば、百戦危うからず」

孫子が残した有名な言葉ですが、これは節税にも当てはまります。

戦術だけ知っていても意味がないのです。

戦術を得る前に、何をしないといけないのか。

まずは、それをお伝えしていきましょう。

節税の大前提~節税対策に欠かせないこと~

賢い節税を実行するために、必ず押さえておかなければいけない大前提が2つあります。

- 1. 自社の利益を毎月きちんと把握すること

- 2. 年間節税スケジュールに沿って、確実に実行すること

「なんだそんなこと?」と思われたかもしれませんが、これが節税には非常に重要になってきます。

まず「自社の利益を毎月きちんと把握すること」についてですが、これをしていないのに、節税だけしようとしてもうまくいきません。

毎月の売上、経費、利益を、きちんと把握することが節税への第一歩です。

これを「月次決算」といいます。

経理が苦手という社長さんは、会計事務所を活用して、毎月しっかり把握しましょう。

現時点で、いくら利益が残っているのか?どんな経費を払っているのか?といった自社の特徴を知ることが大切です。

実は利益が残っていないのに、お金のかかる節税をしようとする人もたくさんいます。

そうならないためにも、「自社の利益を毎月きちんと把握すること」は節税における基本中の基本ということで意識するようにしてください。

次に、「年間節税スケジュールに沿って、確実に実行すること」ですが、以下の時系列の表を見てみてください。

【3月決算の会社の例】

| 月 | イベント | 社内の動き | 年間通しで行うこと |

|---|---|---|---|

| 4月 |

・旅費規程等の社内規定を整備 ・4年落ちの中古車購入。全額経費に ・売上計上基準を検討・確認 など |

・出張費日当支給 ・交際費と会議費を意識した飲食 ・印紙税を工夫して節税 |

|

| 5月 | 法人税等の支払い | ||

| 6月 | ・役員報酬の改訂(シミュレーション) | ||

| 7月 |

・人材投資減税制度を利用した人材投資 ・別会社設立 ・健康診断の実施 など |

||

| 8月 | |||

| 9月 | |||

| 10月 | |||

| 11月 | 予定納税 | ・予定納税について仮決算を組むか否かの検討 | |

| 12月 | 年末調整 |

・小規模企業共済の年払い検討 ・役員借入金の贈与 |

|

| 1月 |

・決算シミュレーション開始(以降毎月) ※場合によっては決算期変更 |

||

| 2月 | |||

| 3月 | 決算 |

・来期の消費税課税方法の判定 ・倒産防止共済・家賃の年払い ・広告掲載枠の拡充 など |

この表は、3月決算の会社の例ですが、「節税には時期がある」ということをご理解いただけると思います。

利益が出たと言っても、決算が終わってからでは節税はできません。

常に前もって決算をシミュレーションしておくことで、慌てずに適切な節税をすることができます。

それでは、どの時期に、どんな節税を考えていけばいいのか?

ここからは、時期別の節税対策を見ていきましょう。

時期別でやるべき節税対策

先述のとおり、効果的な節税対策を行うのであれば、節税の適切な時期を知る必要があります。

今回は、以下のように決算3ヶ月前から決算後2ヶ月以内に行うべき代表的な節税対策を紹介します。

- ・【決算3ヶ月前~】決算対策シミュレーション

- ・【決算直前】節税チェック

- ・【株主総会前(決算後)】役員報酬シミュレーション

- ・【申告月(決算後2ヶ月以内)】年間税金スケジュールの確認

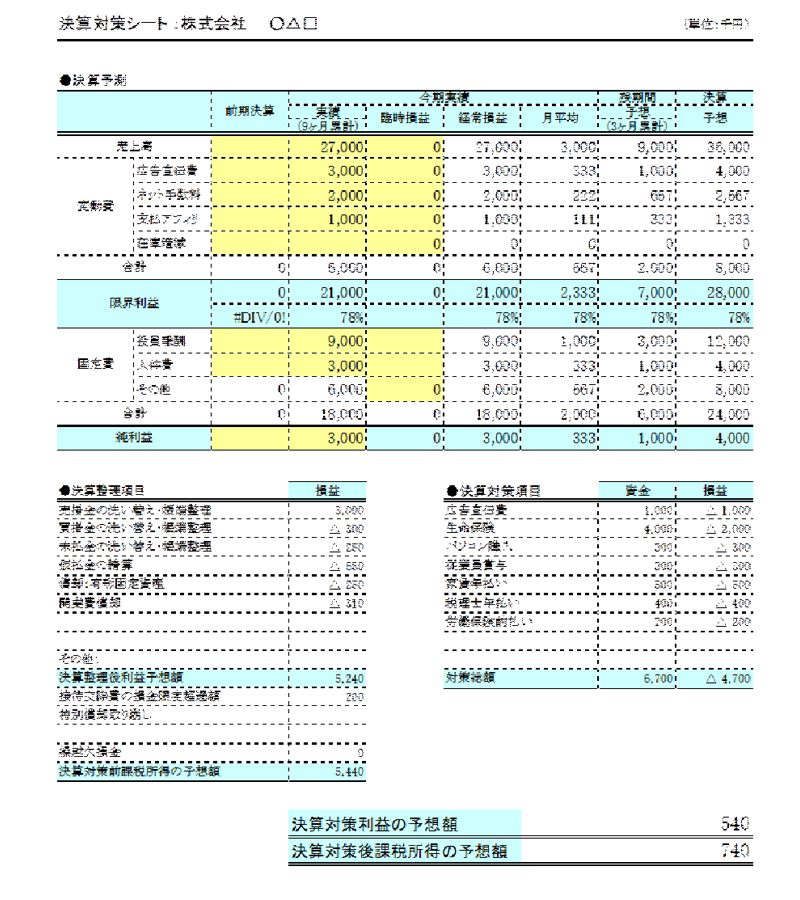

【決算3ヵ月前~】決算対策シミュレーション

決算の3ヶ月前に必ずやるべきことは、「決算対策シミュレーション」です。

(こちらは、ベンチャーサポートで使っている決算対策シートです↓)

順を追ってシミュレーションしていきます。

1.決算の予想利益シミュレーションを行う

「月次決算」を元に、すでに確定している9ヶ月分の利益を合計して、残り3ヶ月分の売上・仕入・経費を予想します。

このとき、決算までに納品が完了して売上が立つものがどのくらいあるかまで確認しておきましょう。

例えば前払いで仕事を受注している場合、決算までに納品が完了していなければ、「前受金」として今期の売上に計上しなくてもいいことがあります。

逆に納品しているけどまだ入金がない、といった場合は、今期の売上に計上しておかないと税務調査で痛い目をみるかも知れません。

こうした細かい部分を、このシミュレーションで詰めていきます。

2.必要経費の差し引き

今期の利益をシミュレーションしたら、次は計上する経費(減価償却費など)を差し引いていきます。

そこで残った予想利益を考慮しながら、決算までの残り3ヶ月でどのような節税対策ができるかを検討しましょう。

このシミュレーションは決算まで毎月行うのがベストです。

これをきちんと行っていれば、決算終了日には「自分の会社の今期の売上、利益がほぼわかっていて、払うべき税金も把握している」という状態が作れます。

使用するシミュレーションシートは、難しいものでなくても結構ですので、ぜひ作成してみましょう。

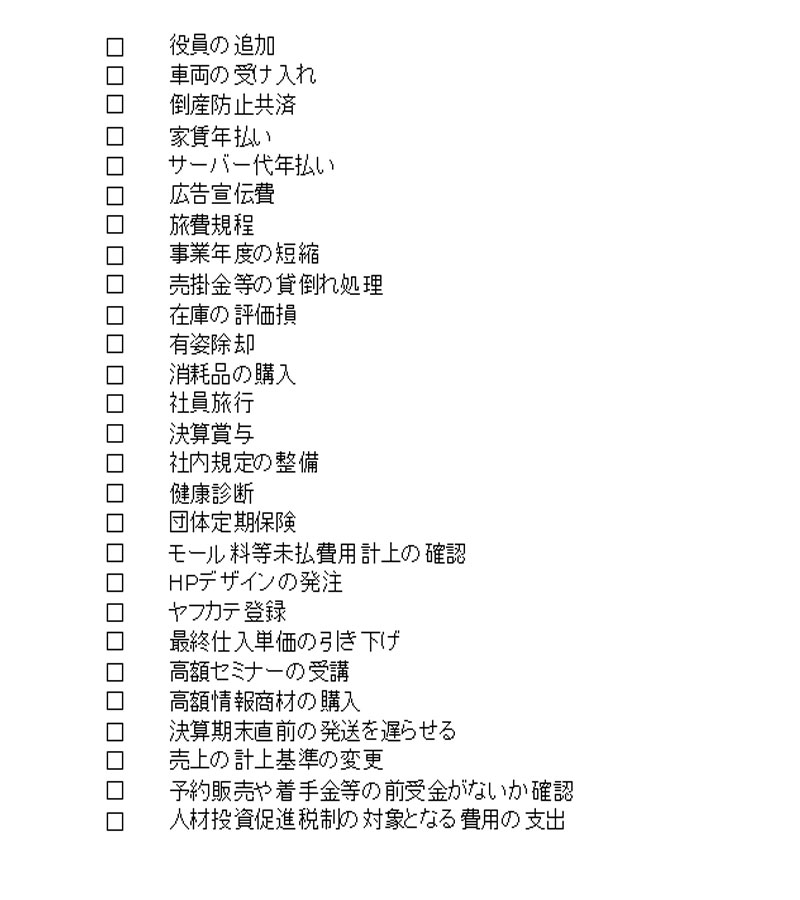

【決算直前】節税チェック

決算直前にすべきなのは、以下のような「節税チェック」です。

決算直前だけではなく、3ヶ月前のシミュレーションのときからでもいいのですが、必ずするようにしましょう。

- ・今から使える節税がないか?

- ・自分の業種に合う節税はないか?

- ・実行し忘れている節税はないか?

税金に関する項目は数多くあります。

そのためチェックすることも多く、混乱を極めるでしょう。

以下に、「節税チェックシート」を記載しました。

これを使って、漏れのないように節税を実行してください。

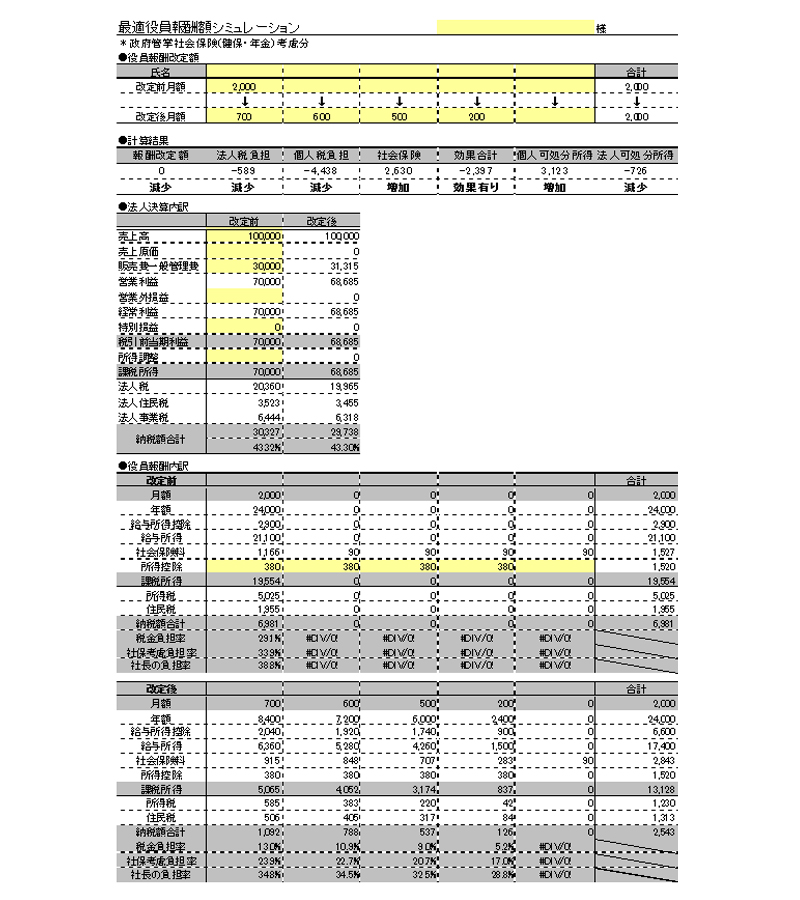

【株主総会前(決算後)】役員報酬シミュレーション

決算が無事終了してから、定時株主総会を開く前にもやるべきことがあります。

それが「役員報酬シミュレーション」です。

ベンチャーサポートでは、次のようなシミュレーションシートを使っています。

節税の中でも、役員報酬の金額を決めるのは最も重要なポイントです。

役員報酬を何も考えずに決めていては、いくら節税をたくさん行っていたとしても、効果のほどは知れています。

では、どのように役員報酬を決めていけば?それについては当マニュアルの【実践編】でご説明しています。

もっとも効果のある節税ですので、参考にしてみてください。

【申告月(決算後2ヵ月以内)】年間税金スケジュールの確認

法人の申告は、決算日から2ヶ月以内と決められています。

つまり、3月決算の法人であれば、5月末日までに申告しなければいけないということです。

この申告のときに、同時に確認しておいて欲しいことがあります。

それが「年間税金スケジュール」です。

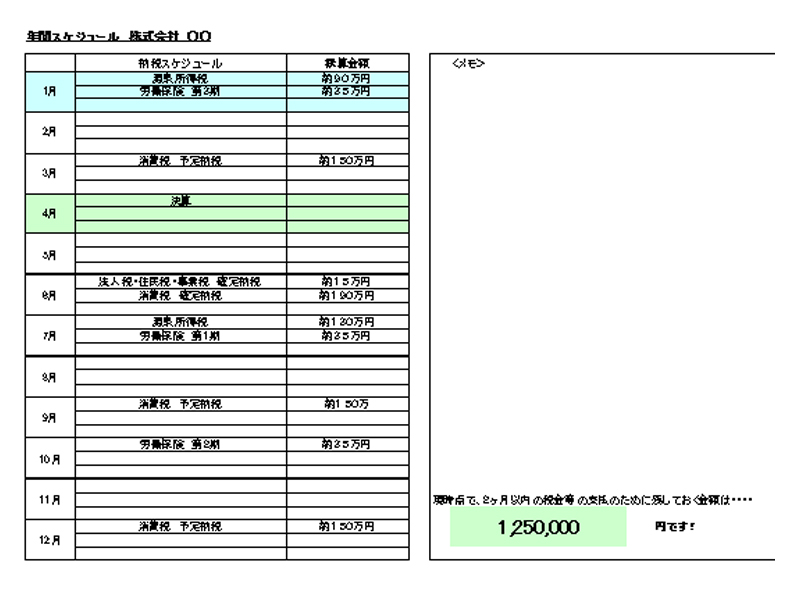

(ベンチャーサポートでお客様にお渡ししている年間税金スケジュールです↓)

直接的に節税に影響するわけではないのですが、「自分の会社がいつ、どれくらいの税金を払わないといけないのか?」を把握しておくことは節税を行う上でとても重要になってきます。

節税でお金が出て行った後に、思ってもみない税金の納付書が届いた・・・なんてこともありますからね。

決算が終了した時点で、そこから1年間の納税予定は、だいたい分かります。

法人税や消費税、源泉所得税の納付時期など、今後の1年間でどのくらいの資金が税金として必要なのかを理解しておきましょう。

ここまできてやっと、節税の大前提をクリアしたことになります。

いずれも会社を経営する上で当然と言えるようなことだったのではないでしょうか。

これは社長さん自身でもできること。

むしろ知っておくべきことだと言えます。

まずは以上の内容を理解した上で、具体的な節税テクニックを身に着けていきましょう。

(参考)

【マンガでわかる!】税金は払いたくない!脱税した田中さんに税務署がやってくる!

ストーリー:田中さんは軽い気持ちで2つの方法で利益を少なくすることにしました。

(参考)

【マンガでわかる!】過大な節税は禁物! 消費型節税のワナにはまった鈴木さん。

ストーリー:鈴木さんの会社はもうすぐ決算。業績は好調でこのままいくと多額の税金を徴…

法人の節税対策4ステップ

「節税」には、いくつか種類があります。

私はそれを、次の4つに分類しています。

- 1. 王道的節税・・・お金が出ていかない最優先の節税方法

- 2. 投資型節税・・・お金は出ていくが将来につながる節税方法

- 3. 保守的節税・・・お金は出ていくが自分の会社を守るための節税方法

- 4. 消費型節税・・・お金が出ていき将来にはつながらない節税方法

この4つの節税を、適切なステップで実行していくことで、節税を成功に導くことができます。

しかし多くの方は、消費型の節税から始めようとしてしまうため、節税に失敗してしまうのです。

ビジネスは継続していかなければなりません。

そのため、最優先すべきは、お金が会社に残る節税対策です。

王道的節税

最初に、お金を使うことなくできる節税方法の「王道的節税」をしっかりやります。

たとえば以下のようなことが王道的節税に当てはまります。

- ・役員報酬を最適なラインに設定する

- ・旅費規程の作成

- ・在庫評価の見直し

- ・特別償却・税額控除

これらを行うだけで、会社によっては軽く数百万円の節税効果が出るでしょう。

投資的節税・保守的節税

最初の「王道的節税」を実行した後でも利益が残っている場合に行うのが、「投資的節税」と「保守的節税」です。

この2つは、どちらを先ということはありません。

会社の状況に合わせてどちらか1つ、もしくは同時に行うと良いでしょう。

投資的節税とは、人材確保や広告宣伝など、将来利益を生み出してくれるであろうことに費用をかけること。

保守的節税にあたるのは、倒産防止共済など、会社にいざということがあったときのためにかける費用です。

これら、会社に関する費用は経費計上ができるため、会社の将来を守りながら節税対策にもなります。

まず、自分の会社にとって、どの節税を優先させたいかを決めて、優先順位の高いものから実行していきましょう。

消費的節税ともう一つの選択

「投資的節税」と「保守的節税」もやりきった後、それでも利益が残っている場合は、「消費的節税」と「そのまま税金を払う」の2つ選択肢があります。

消費的節税とは、会社の備品と称して、特に必要のないものを購入することを指します。

しかし消費的節税は、度が過ぎると節税対策Vol.1で紹介した鈴木さんの二の舞になりかねません。

ぜひ鈴木さんの例を参考に、「消費的節税」をするのか、「そのまま税金を支払う」のか、どちらが会社のためになるのかを考えてみましょう。

本当に使える節税方法28選

- 【1】税金の世界は「知らない人が損をして、知っている人が得をする」 税金は払いたくない、脱税はいずれバレル

税金の世界は「知らない人は損をして、 知ってる人が得をする」 税金は払いたくない、脱税はいずれバレル 「税金なんか出来る限り払いたくない!」 これは多くの経営者...

- 【2】税金の世界は「知らない人が損をして、知っている人が得をする」節税には種類がある

税金の世界は「知らない人は損をして、 知ってる人が得をする」節税には種類がある 「節税」というものにもいくつか種類があります。 私はそれを4つに分けています。...

- 【3】お金が出ていかない最優先の王道的節税「役員報酬」

お金が出ていかない最優先の王道的節税 「役員報酬」 まずは中小企業の節税の王道中の王道「自分の役員報酬の決め方」の話です。 これをやらずして、何をやるというほど...

- 【4】お金が出ていかない最優先の王道的節税「旅費規程を作って出張日当を活用し、税金のかからない経費を作る」 お金が出ていかない最優先の王道的節税 「旅費規程を作って税金のかからない経費を作る」 出張の多い会社は「出張日当」を支給することでかなりの節税が可能です。 この...

- 【5】お金が出ていかない最優先の王道的節税「未払金・未払費用を今期に計上する」

お金が出ていかない最優先の王道的節税 「未払金・未払費用を今期に計上する」 この節税は、今期中に発生した費用ではあるものの、支払いをするのが翌期になる費用を、決...

- 【6】お金が出ていかない最優先の王道的節税「回収できない売掛金など不良債権を経費にする」

お金が出ていかない最優先の王道的節税 「回収できない売掛金など不良債権を経費にする」 売掛金や貸付金、事業をしていれば回収できなくなるということも あるものです...

- 【7】お金が出ていかない最優先の王道的節税「期末の大きな売上を合法的に翌期に計上する裏ワザ」

お金が出ていかない最優先の王道的節税 「期末の大きな売上を合法的に翌期に計上する裏ワザ」 これはちょっと裏技的です。 例えば3 月決算の会社で、3 月に予想以上...

-

- 【8】お金が出ていかない最優先の王道的節税「評価損」

お金が出ていかない最優先の王道的節税 「評価損」 在庫を多く抱えて商売をされている方は知っておいた方がいい節税方法です。 会社が持っている在庫は基本的には、決算...

- 【9】お金が出ていかない最優先の王道的節税「除却・廃棄」

お金が出ていかない最優先の王道的節税 「除却・廃棄」 製造業を営んでおられる社長さんのところで、使わなくなった製造設備が工場の 片隅に眠っていませんか? 「ブー...

- 【10】お金が出ていかない最優先の王道的節税「社宅」

お金が出ていかない最優先の王道的節税 「社宅」 自分の住んでいるマンションの家賃を会社の経費にすることができるというのを ご存知でしょうか? 全額が経費になるわ...

- 【12】お金が出ていかない最優先の王道的節税「特別減税制度」

お金が出ていかない最優先の王道的節税 「特別減税制度」 一時期景気が良くなったと言われましたが、中小企業を取り巻く状況は相変わらず 厳しいものがあります。 かと...

- 【13】お金は出ていくが将来につながる投資型節税「短期前払費用」

お金は出ていくが将来につながる投資型節税 「短期前払費用」 ここからは将来の投資につながるような節税を紹介していきます。 まず検討すべき節税は「経費の1年分前払...

- 【14】お金は出ていくが将来につながる投資型節税「中古資産の減価償却」

お金は出ていくが将来につながる投資型節税 「中古資産の減価償却」 車などの固定資産と言われるものは一度に経費で落ちません。 国が決めた耐用年数と呼ばれる期間で経...

- 【16】お金は出ていくが将来につながる投資型節税「消耗品を購入しておく」

金は出ていくが将来につながる投資型節税 「消耗品を購入しておく」 利益が残って税金を取られるくらいなら、必要になる事務用品やティッシュなどの消耗品を早めに購入し...

- 【17】お金は出ていくが将来につながる投資型節税「社員旅行を経費にして節税対策」

金は出ていくが将来につながる投資型節税 「社員旅行を経費にして節税」 旅行に行けて節税もできるとなれば最高ですね。 実はそんな望みをかなえる嬉しい節税方法がある...

- 【19】お金は出ていくが将来につながる投資型節税「従業員社宅」

お金は出ていくが将来につながる投資型節税 「従業員社宅」 外資系の会社で従業員が高額な社宅に入っているという話を聞いて、うちには関係ない話だと思っていませんか?...

- 【20】お金は出ていくが将来につながる投資型節税「従業員社宅」

お金は出ていくが将来につながる投資型節税 「決算が近くなれば広告宣伝費で節税」 期末が近づき利益が残ることが明らかになってきたとき、どんな経費にお金を使えば来期...

- 【22】お金は出ていくが将来につながる投資型節税「社内規定整備に投資して節税」

お金は出ていくが将来につながる投資型節税 「社内規定整備に投資して節税」 「規定を作る」というとなんだか会社が型にはめられるみたいで窮屈だなぁ、 と思っていませ...

- 【23】お金は出ていくが将来につながる投資型節税「別会社を設立して節税」

お金は出ていくが将来につながる投資型節税 「別会社を設立して節税」 投資型節税の中でもっとも大がかりな節税がこれから紹介する 「別会社を設立して節税」する方法で...

- 【24】お金は出ていくが自分の会社を守るための保守的節税「小規模企業共済に加入する」

お金は出ていくが自分の会社を守るための保守的節税 「 小規模企業共済に加入する」 ここからは会社を守るための節税の話です。 Vol.6で役員報酬の額を最適にする...

- 【25】お金は出ていくが自分の会社を守るための保守的節税「中小企業倒産防止共済制度に加入する」

お金は出ていくが自分の会社を守るための保守的節税 「 中小企業倒産防止共済制度に加入する」 なかなか景気が良くならないですねー。 景気が良いのは一部の上場企業だ...

- 【26】お金は出ていくが自分の会社を守るための保守的節税「中小企業退職金共済制度に加入する」

お金は出ていくが自分の会社を守るための保守的節税 「中小企業退職金共済に加入する」 会社の経営資源はよく「ヒト、モノ、カネ」と言われます。 その中でも「ヒト」つ...

- 【28】会社にお金を残すために、本当に使える節税方法

『会社にお金を残すために、本当に使える30 の節税方法』 では、最後にある会社が上記の節税のいくつかを使った場合と、使っていない場合の税金額がどのくらい違うのか...

無料「起業で失敗しないための成功社長の思考法」

法人節税 関連記事