税務署も電子化へ

e-Taxの利用率が向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の税務署に提出されるすべての文書の控えへの収受日付印の押なつが廃止されました。

書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することになります。申告書等の控えへ収受日付印の押なつがないため、必要に応じて、自分自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理が必要です。

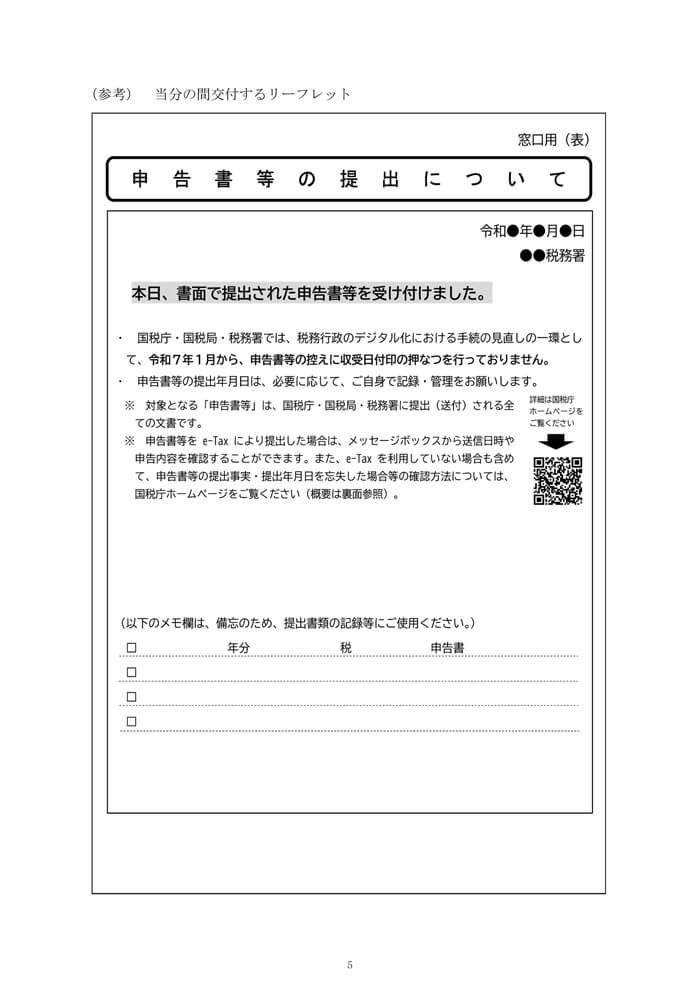

当面の間は希望者にリーフレットを交付

令和7年1月以降、税務署の窓口にて申告書等を提出する場合、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが希望者に交付されます。

郵送等により申告書等を提出する際には、切手を貼付した「返信用封筒」を同封した場合、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットが返送されます。こちらには納税者名や税目、年分などは記載されておらず、受け取り側で記載する必要があります。

仮に、申告書等を提出したにもかかわらず、税務署等から、「申告書等が提出されていないのではないか」といった問合せがあった場合などには、納付状況や他の証拠書類を確認しつつ、税理士及び納税者の方からの聴き取りなどを行った上で、そのリーフレットと申告書等の控えなどを確認することで、原則として、その日に税務署に来署し、申告書等を提出されたものとして取り扱われます。

また、リーフレットの後日交付依頼や紛失した場合の再発行依頼があった場合は、日付・税務署名の記載されていないリーフレットが交付されます。

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A

引用元 国税庁

紙提出をしたい場合

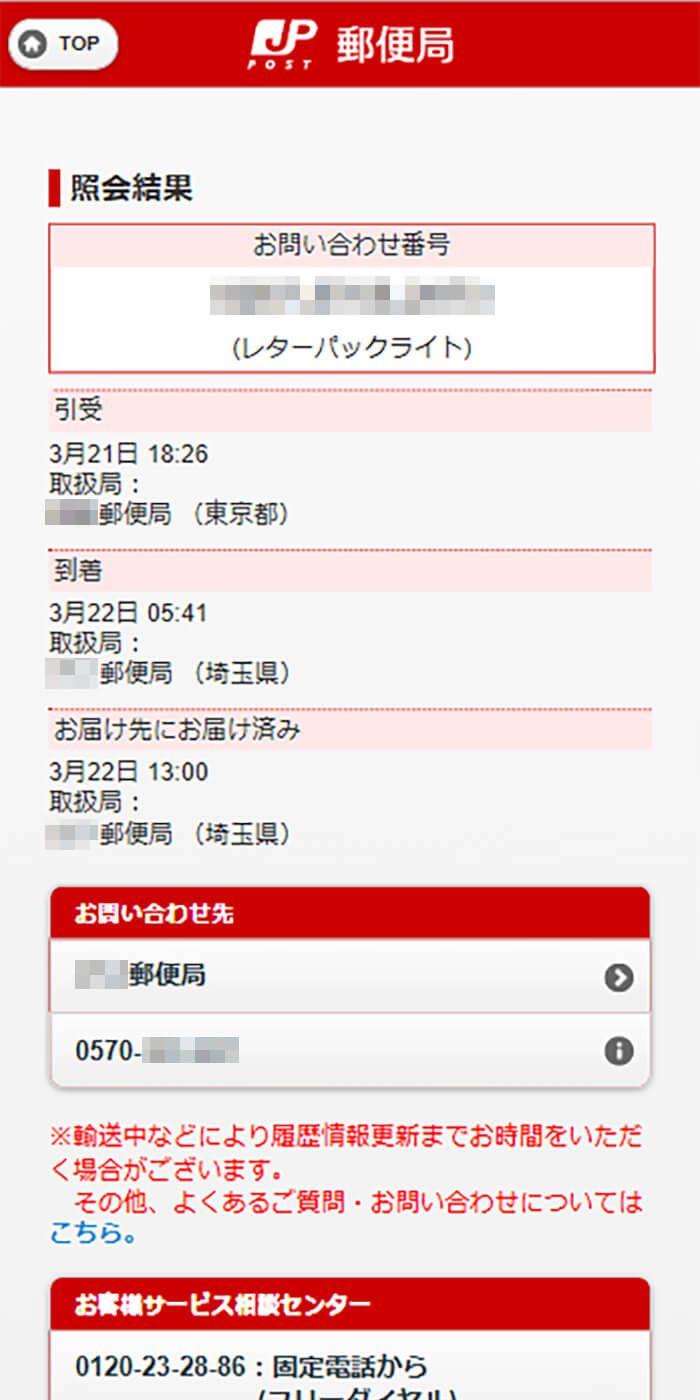

当面の間はリーフレットで提出日の証明ができますが、リーフレットの配布が終了したときには納税者側で日時を証明しなくてはなりません。申告書へ提出日の記録を徹底することとともに、提出する正本と控えに、契約書の契印のように押印し、それとともに送付封筒の写真を撮り、簡易書留や特定記録で提出する、レターパックで提出し、追跡記録の履歴情報を印刷しておくといった方法が考えられます。

収受日付印以外での提出などを確認する方法

申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は、以下のとおりです。

- e-Taxによる申告・申請手続

- 申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ、書面提出でも利用可)

- 保有個人情報の開示請求(オンライン申請可、写しの交付は1か月程度、有料300円(オンラインは200円))

- 税務署での申告書等の閲覧サービス(税務署窓口での申請のみ)

- 納税証明書の交付請求(オンライン申請可、1税目1年度1枚につき400円(オンラインは370円)、提出年月日の確認は不可)

金融機関や行政機関に申告書を提出する場合

金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などから、申告書の提出を求められることがありますが、国税当局としては今般の見直し内容について事前に説明を行い、「令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことをお願いしており、収受日付印の押なつをされた控えの提出を求める各種機関を把握した場合には、国税当局から個別に説明を行うとのことです。

e-Taxのマイページが充実されます

e-Taxでは、「本人(法人)情報」や申告の参考となる「各税目に関する情報」について、納税者本人が確認することができる「マイページ」が提供されています。 今後、マイページの「各税目に関する情報」に「贈与税関係」を新たに追加し、過去にe-Taxで提出された贈与税申告書が参照可能になる予定です(令和7年1月対応予定)。

また、e-Tax上で納税者と「委任関係の登録」を行った税理士については、納税者のマイページで確認できる「各税目に関する情報」をはじめとする情報が参照可能になる予定です(令和7年5月対応予定)。 既に「委任関係の登録」を行っている税理士の方は、改めて「委任関係の登録」を行うことなく参照することができます。

おわりに

他にも、「充当申出書」が令和6年1月から、PDF形式で提出する「イメージデータで送信可能な手続」の対象手続きに追加されました。 また、令和6年11月から税理士等が「税務代理権限証書」の「その他の事項」欄に申請書等の取下げの意向を入力のうえ、代理送信すると、税務署等において「申請書等の取下書」として取り扱われることになりました。

紙申告から電子申告へ切り替えることを躊躇していた納税者や会計事務所もここで一気に電子化へ流れるのではないでしょうか。全ての手続きが電子でスムーズに行うことができるように一層のe-Taxの充実が図られることが期待されます。