この記事でわかること

- 相続登記の義務化によって変わること

- 過去に相続した不動産の扱いについて

- 相続登記についての相談先

- 相続人申告登記の概要

所有者不明の土地の増加に伴い、2024年4月より相続または遺贈によって取得した不動産の登記(相続登記)を義務付ける法律が施行されました。

この記事では、相続登記の義務化によって変わることや相続登記についての相談先をわかりやすく解説します。

なお、この法律は遡及適用(過去の事象も対象になる)のため、施行まえに相続した不動産も対象になります。過去に相続した不動産が未登記のままという方も手続きの参考にしてください。

目次

相続登記は2024年4月より義務化された

2024年(令和6年)4月1日より相続登記が法律で義務付けられました。義務化による変更点を解説するまえに相続登記の概要と法律が施行した背景を解説します。

相続登記とは

相続登記とは、被相続人が有していた不動産の権利(所有権等)の登記簿上の名義を新たな権利者である相続人または受遺者へ変更する手続きです。相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請して行います。

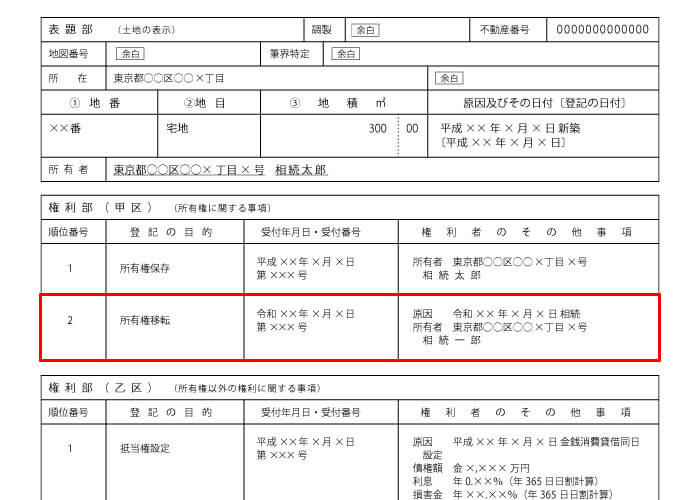

不動産の登記簿は、不動産に関する情報が記載されている表題部とその不動産の権利に関する情報が記載されている権利部に分かれています。権利部はさらに所有権に関する事項を記載する甲区と所有権以外の権利に関する事項を記載する乙区に分かれます。

相続登記を行うと被相続人が有していた不動産の権利に応じて、権利部の該当箇所に新たな権利者の情報が追記されます。

義務化された背景

国内の所有者不明の土地は増えており、一般財団法人国土計画協会の調査によると2016年(平成28年)の時点で約410万haであると公表されています。これは九州の面積(約368万ha)を大幅に上回る数値となっています。

調査では、対策を講じなければ所有者不明の土地は今後も増加が見込まれ、2040年には約720万haに相当するという推計も発表しています。

所有者不明の土地はそのままの状態では活用できないだけでなく、管理のコストがかかったり、固定資産税などの税収が不足するなど国益を大きく毀損します。

そこで、国は所有者不明の土地が増える要因である相続後の所有者移転登記がなされない現状を是正するために相続登記の義務化を決定しました。

相続登記の義務化によって変わること

相続登記の義務化に伴い、変更になったのは申請期限の創設と義務を怠った際のペナルティの追加です。それぞれ詳しくみていきましょう。

申請期限(取得を知ってから3年以内)

相続登記の義務化により、不動産を相続によって取得した人には、「取得を知った日から3年以内」に登記申請を行う義務が課されました。

法律が施行する以前は、登記簿の権利部の登記は任意とされていたため、申請期限が設けられていませんでしたが、2024年4月以降に相続または遺贈により不動産を取得する場合、その取得を知った日から3年以内に相続登記を完了しなければいけません。

義務を怠った場合のペナルティ(10万円以下の過料)

申請期限までに正当な理由なく、登記の義務を怠った場合、10万以下の過料を科される可能性があります。

遺産分割で揉めているなど特殊な理由で期限内の申請が難しい場合は、この後解説する相続人申告登記を利用しましょう。

過去(施行前)に相続した不動産も登記義務の対象

相続登記の義務化は2024年4月より前に相続した不動産も対象となります。

相続登記の義務は遡及適用される

相続登記の義務化は遡及効(そきゅうこう)という施行前の行為についても効力を及ぼす法律です。そのため、施行前に相続した不動産も相続登記義務化の対象となります。

新しい法律が施行される場合、施行日以前の行為は対象としないことが一般的ですが、相続登記の義務化は所有者不明の土地を軽減するという立法趣旨から遡及適用されることとなりました。

過去に相続した不動産の登記申請期限は2027年3月31日

2024年4月1日以前に相続や遺贈により取得した不動産の相続登記が完了していない場合、2027年3月31日までに相続登記を完了しなければいけません。

相続登記が完了していない不動産は、相続人全員で共有しているという扱いになります。さらに不動産を共有している相続人が亡くなると不動産の持分はその相続人に引き継がれ権利関係が複雑になってしまいます。

共有状態の不動産は単独で登記申請を行うことができないため、権利関係が複雑になっている場合、専門家に相談することをおすすめします。

相続登記についての相談先

相続登記を業務として行えるのは司法書士と弁護士です。状況に合わせてそれぞれの専門家に相談しましょう。

登記手続きを依頼する場合は司法書士

相続登記の手続きを依頼したい場合や登記についての不明点を確認したい場合は登記の専門家である司法書士に相談しましょう。

登記の申請は個人で行うことも可能ですが、複雑な手続きであるため司法書士に依頼して進めることをおすすめします。

なお、司法書士は遺産分割協議の調整や訴訟などの代理人にはなれないため、遺産分割がまとまらない場合や共有者間で揉めている場合、弁護士に依頼して権利関係をはっきりさせる必要があります。

共有者で揉めている場合は弁護士

遺産分割が完了していない場合など、相続人や不動産の共有者の間で揉めており、当事者での解決が難しい場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士は相談者に代わり、遺産分割協議の調整を行ったり、訴訟などの代理人になったり、トラブルを解決するための尽力をしてくれます。

なお、弁護士はその職権で遺産相続における大半の手続きを行うことができますが、他の専門家より費用がかかるため、紛争解決以外の手続きはそれぞれの専門家に依頼した方がいいでしょう。

期限内の登記申請が難しい場合は「相続人申告登記」を利用しよう

期限内の相続登記が難しい場合の救済措置として、相続登記の義務化と一緒に相続人申告登記という制度が創設されました。

相続人申告登記とは

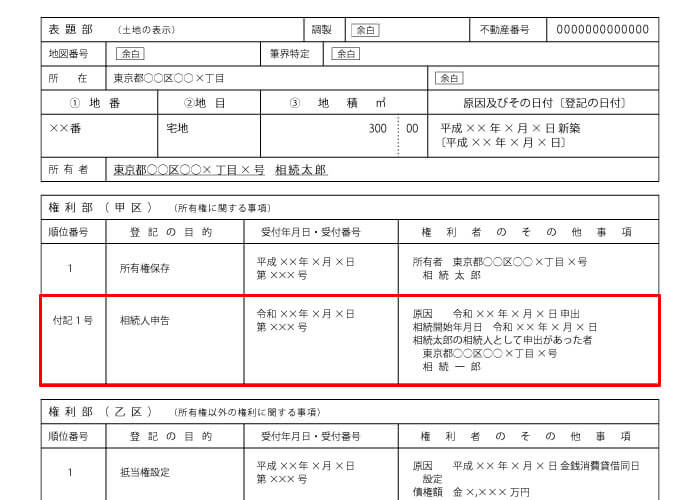

相続人申告登記とは、相続登記が難しい場合に、申請期限内にその不動産を所有していた被相続人の相続人であることを管轄の法務局に申告することで登記義務を履行できる制度です。

相続人申告登記は、相続人のうち一人から申請することができるため、遺産分割で揉めている場合や連絡の取れない相続人がいる場合に有効です。

手続きの流れ

相続人申告登記の申請の流れは次の通りです。

- 必要書類の収集

- 相続人申出書の作成

- 申出書及び添付書類を提出

- 相続人申告登記完了

必要書類の収集

相続人申告登記には、申出人が登記簿上の所有者の相続人であることを証明する書類として戸籍謄本等が必要になります。被相続人と申出人の関係によって遡らなければいけない戸籍の量は異なります。

相続人申出書の作成

法務省のホームページから様式をダウンロードし申出書を作成します。申出書には下記の事項を記載します。

- 申出人が相続人である旨、相続開始年月日等

- 申出の年月日及び申出先の法務局

- 不動産に関する情報

申出書及び添付書類を提出

作成した申出書と添付書類を、対象の不動産の所在地を管轄する法務局の窓口に持参または郵送により提出します。

相続人申告登記完了

申出の内容に不備がなければ相続人申告登記は完了です。登記が完了すると登記簿に相続人申告登記が行われたことが付記されます。

注意点

相続人申告登記をしていても遺産分割が完了して、新たな所有者が確定した場合、相続登記をしなければいけません。

また、相続人申告登記を行うと、その旨が登記簿に付記されますが、所有権を取得した訳ではないため、不動産を売却したり、担保を設定したりすることはできない点に注意が必要です。

あくまで登記義務を果たすための申請のため、売却や二次利用を検討している場合は、早めに相続登記ができるように共有者との協議を継続しましょう。

まとめ

今回は2024年4月より施行された相続登記の義務化について解説しました。

この法律は遡及適用であるため、これから起こる相続だけでなく、施行前の相続も登記義務の対象となります。

施行前に相続して、相続登記をしていない不動産があれば、2027年3月31日までに相続登記または相続人申告登記を完了しなければ、10万円以下の過料に科される可能性があります。

相続登記をしていない不動産を所有している方は早めに申請の準備を進めましょう。また、相続登記は難しい手続きのため、専門家に依頼することも検討しましょう。