記事の要約

- 建物滅失登記は「義務」であり、解体後1カ月以内に申請を行う必要がある

- 建物滅失登記をしないと10万円以下の過料のリスクに加え、存在しない建物に固定資産税が課され続けるおそれがある

- 建物滅失登記は「自分で申請する」方法と「土地家屋調査士に依頼する」方法がある

- 建物の所有者が亡くなっている場合は、相続関連の書類が必要になるケースもある

建物滅失登記とは、法務局の登記簿に登記されている建物の登記情報を削除する手続きです。

しかし、建物を解体したものの、「滅失登記って何から始めればいいの?」「費用はいくらかかる?」「手続きは難しい?」といった不安や疑問をお持ちではありませんか?

特に、相続したご実家を解体した場合など、普段なじみのない手続きに戸惑ってしまう方は少なくありません。

実は、建物の解体後に行う滅失登記は、法律で定められた「義務」であり、「解体後1カ月以内」という明確な期限が設けられています。もし申請を忘れてしまうと、思わぬ不利益を受ける可能性もあるのです。

この記事では、建物滅失登記の基本から、ご自身で手続きを行うための具体的な手順、専門家に依頼する場合の費用や流れまで、どこよりも分かりやすく解説します。

最後までお読みいただければ、滅失登記の全体像がはっきりと見え、あなたが次に取るべき最適な行動が明確になります。

目次

建物滅失登記とは?まず知っておくべき3つの基本

まずは、建物滅失登記が「どのような手続きで、なぜ必要なのか」という3つの基本から見ていきましょう。

(1) 建物滅失登記は法務局の登記簿から建物を消す手続き

不動産(土地や建物)には、人間でいう「戸籍謄本」のような公的な記録があります。この記録のことを「登記簿(とうきぼ)」と呼びます。

登記簿には、その建物が「どこにあり(所在)」「どのような種類・構造で(種類・構造)」「どれくらいの広さで(床面積)」「誰が所有者なのか(所有者)」といった情報が記録されています。

ただし、建物を解体して建物が物理的になくなっても、法務局に申請をしない限り、登記簿上では建物が存在している状態です。

この、登記簿上のデータと現実の状況を一致させるために「建物がなくなりました」と法務局に届け出る手続きが「建物滅失登記」です。

建物滅失登記は、建物が火災や地震、老朽化による倒壊、または解体工事などによって物理的に存在しなくなった際に、その建物の登記記録を閉鎖するために行います。

(2) 申請期限は解体後1カ月以内

建物滅失登記の申請は、任意の手続きではなく、不動産登記法で定められた「義務」です。

建物の所有者または所有権の登記名義人は、建物を解体した日(滅失した日)から1カ月以内に、法務局へ建物滅失登記を申請しなければなりません。

所有者が亡くなっている場合は、相続人のうち1人が申請手続きをします。

また、建物の新築や滅失など「表示に関する登記」の専門家である、土地家屋調査士に依頼することも可能です。土地家屋調査士であれば、現地調査から登記申請までを一括で代行してくれます。

「いつから数えて1カ月?」と迷うかもしれませんが、一般的には「解体工事が完了した日」を基準に考えれば問題ありません。

通常は、解体業者から受け取る「建物滅失(取り壊し)証明書」に記載された日付が、基準日にあたります。もし証明書に日付の記載がない場合でも、登記申請の依頼を受けた土地家屋調査士が日付を調べて記入してくれます。

(3)登記しないと10万円以下の過料やその他のデメリットがある

正当な理由なく建物滅失登記を1カ月以内に申請しなかった場合は、不動産登記法に基づき「10万円以下の過料」に処される可能性があります。

過料(かりょう)とは、行政上のルール違反に対する行政罰(制裁金)であり、刑事罰の「罰金」とは異なります。

実際にすぐに科されるケースは稀ですが、法律上は罰則の対象となるため注意しましょう。しかし、過料以上に注意すべきなのは、以下の現実的なデメリットです。

- ① 存在しない建物に固定資産税が課され続ける

- 市区町村は、法務局の登記情報を基に固定資産税を計算します。

そのため、滅失登記をしないと、解体して実際には存在しない建物に対して、翌年以降も固定資産税が課税されるおそれがあります。 - ② 土地の売却がスムーズに進みにくい

- 原則は売却が難しく、現状と登記情報が異なると、買主が銀行から融資(住宅ローンなど)を受けることができなかったりするため、取引が進みにくくなる可能性があります。

- ③ 新しい建物を建てる際にトラブルになる

- 同じ土地に新しい家を建てる際、古い建物の登記が残っていると、建築確認申請や許認可の手続きで不備を指摘されることがあります。

これらのデメリットを避けるためにも、建物滅失登記は期限内に必ず済ませておく必要があるのです。

建物滅失登記は自分でするか?専門家に依頼するか?費用や手間を徹底比較

滅失登記の申請は専門家に依頼するのが一般的ですが、費用を抑えるために自分で手続きを行うことも可能です。

なお、建物滅失登記の申請を代理で行う専門家は「土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)」です。

登記の専門家には司法書士もいますが、司法書士の専門分野は「建物の権利に関する登記」です。建物の所在や構造など、物理的な状況に関する登記(表示に関する登記)は、土地家屋調査士の専門分野となります。

【比較表】一目でわかる!自分で手続きする vs 専門家(土地家屋調査士)に依頼する

| 自分で手続きする場合 | 土地家屋調査士に依頼する場合 | |

|---|---|---|

| 費用 | ◎ 0~数千円(書類取得の実費のみ) |

△ 4万~5万円程度(専門家への報酬) |

| 時間・手間 | △(かなりかかる) 書類の収集・作成、法務局への相談・申請など、数時間~数日を要する。 |

◎(ほぼかからない) 委任状への署名・捺印だけで、あとは全てお任せできる。 |

| 難易度 | △(やや難しい) 法務局の相談窓口を利用すれば可能だが、慣れない作業に戸惑うことも。 |

◎(とても簡単) 専門家が全て代行するため、知識は一切不要。 |

| 正確性・安心感 | △(普通) 書類に不備があれば法務局から修正指示(補正)があり、手間が増える可能性。 |

◎(非常に高い) 専門家が職務として行うため、ミスなく確実かつスピーディーに完了する。 |

同じ敷地内に複数の建物を所有している場合は、「解体した建物」ではなく「現存する建物」の滅失登記を誤って申請してしまうというケースがあります。

「物件の特定」は、土地家屋調査士が最も気をつけている職能です。

誤って違う物件を滅失登記してしまうと、訂正に大変な手間が掛かります。

自分で手続きを行う場合、登記申請は慎重に行いましょう。

こんな人は「自分で手続き」がおすすめ

比較表からもわかる通り、自分で行う最大のメリットは費用を大幅に節約できる点です。

以下のような方には、ご自身での申請手続きを検討するのも良いでしょう。

- とにかく費用を安く抑えたい方

専門家報酬の4万~5万円を節約できるのは大きな魅力です。 - 平日に時間が取れる方

市役所や法務局は平日の日中しか開庁していません。書類の取得や相談、申請のために、平日に動ける時間が確保できることが必須条件です。 - 書類作成や役所での手続きが苦にならない方

申請書を作成したり、法務局の担当者と話したりといった事務作業に抵抗がない方であれば、問題なく進められるでしょう。

こんな人は「専門家への依頼」がおすすめ

一方、費用はかかりますが、土地家屋調査士に依頼すれば、現地調査から登記申請までを一括で代行してもらえるため、申請漏れや書類不備の心配がありません。

時間と手間を節約でき、確実性と安心感を重視する方は土地家屋調査士への依頼を検討しましょう。

- 仕事などで平日に時間が取れない方

- 面倒な書類作成や申請手続きを専門家に任せたい方

- 自分で手続きを進めるのに不安がある方

【実践編】自分で建物滅失登記を申請する5つのステップ

自分で建物滅失登記の申請をする方に向けて、具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。

一つひとつのステップを着実に進めれば、決して難しい手続きではありません。このガイドを参考に、ご自身のペースで進めてみましょう。

ステップ1:必要書類を完璧に揃える【チェックリスト付き】

建物の解体工事が済んだら、申請に必要な書類を集めることから始めます。不備なくスムーズに進めるためにも、以下のリストを参考に、漏れなく準備しましょう。

| 必須書類 | 入手先 | 備考 |

|---|---|---|

| ①登記申請書 | 法務局の窓口 またはウェブサイト | 書き方はステップ3で詳しく解説します。 |

| ②登記簿謄本 | 法務局 | ①の登記申請書を書くときに必要です。 |

| ③建物取り壊し証明書 | 建物を解体した業者 | 解体工事完了後に業者から受け取ります。非常に重要な書類です。 |

| ④解体業者の印鑑証明書 | 建物を解体した業者 | 建物取り壊し証明書に押された印鑑が本物であることを証明します。 |

| ⑤解体業者の資格証明書(または会社謄本) | 建物を解体した業者 | 個人の解体業者なら「印鑑証明書」、法人なら「代表者の資格証明書」または「登記事項証明書(会社謄本)」が必要です。 |

| ⑥案内図 | 自分で用意 | 住宅地図のコピーやGoogleマップの印刷で構いません。建物のあった場所に印をつけます。 |

| 書類名 | 必要なケース |

|---|---|

| 申請者の印鑑証明書 | 登記簿上の所有者の住所と現住所が異なる場合 など |

| 住民票の除票・戸籍の附票 | 登記簿上の所有者の住所と現住所のつながりを証明する必要がある場合 |

| 戸籍謄本・除籍謄本 | 登記簿上の所有者が亡くなっており、相続人が申請する場合(所有者の戸除籍謄本、申請者の戸籍謄本など) |

| 上申書 | 建物取り壊し業者が不明な場合(※実印の押印と印鑑証明書が必要) |

| 建物図面や公図 | 現地に関するより詳しい情報が必要な場合 |

- まずは解体業者に連絡を!

- 上記リストの③〜⑤(例:取り壊し証明書・解体工事完了証明書など)は、解体業者から受け取る必要がある資料です。「滅失登記で使う」とあらかじめ伝えておくと、スムーズに発行してもらえます。

- 不明点は法務局に事前相談!

- 「自分の場合はどの書類が必要だろう?」と迷ったときは、自己判断せずに、管轄の法務局に事前相談するのが最も確実です。

電話での相談も可能ですが、図面や証明書など実物を確認してもらう必要がある場合は、窓口で直接相談するのが安心です。

ステップ2:管轄の法務局を調べる

建物滅失登記の申請書は、どこの法務局に提出しても良いわけではありません。建物があった場所の住所を管轄する法務局に申請する必要があります。

管轄の法務局は、法務局のウェブサイトで簡単に調べることができます。

ステップ3:登記申請書を作成する

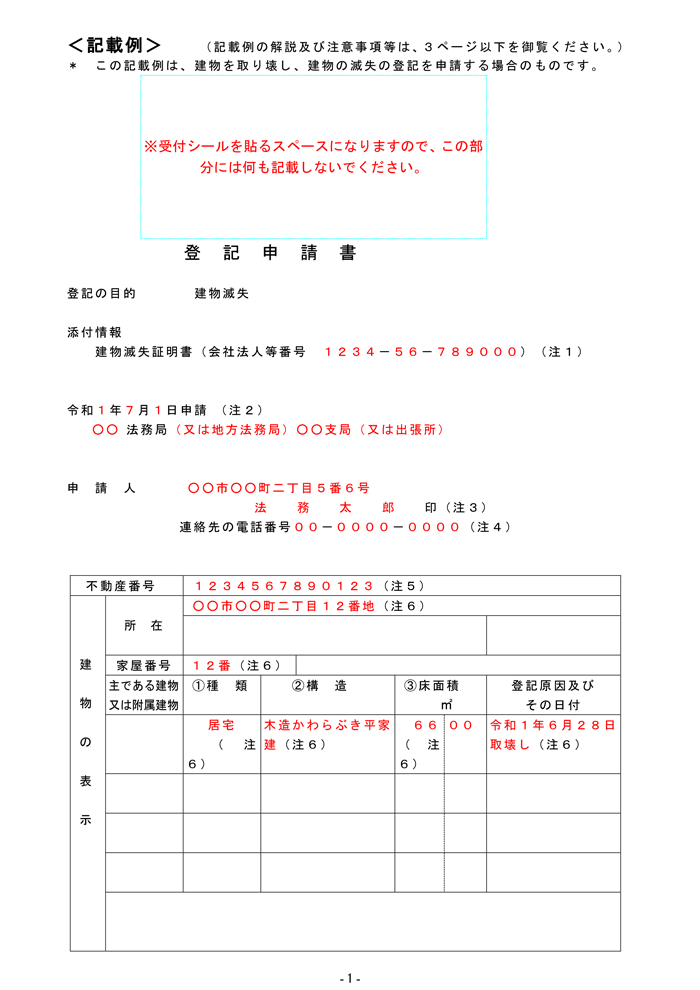

関連書類が揃ったら、メインとなる「登記申請書」を作成します。申請書の様式(テンプレート)と記載例は、法務局のウェブサイトからダウンロードできます。

「登記申請書記載例」より一部抜粋

引用元 法務局

- 登記の目的:「建物滅失登記」と記載します。

- 原因:解体業者から受け取った「建物取り壊し証明書」に記載されている「取り壊し年月日」を記載します。

- 申請人:ご自身の住所と氏名を記載し、認印を押します。登記簿上の所有者と申請者が異なる場合(相続など)は、その関係性を証明する書類が必要です。

- 不動産の表示:建物の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれている情報を、一字一句そのまま正確に書き写します。登記簿謄本は、法務局で取得できます。

なお、法務局にも登記申請に関するチェックリストがありますので、この記事と併せてご参照ください。

ステップ4:法務局へ申請する

作成した申請書と、集めた必要書類一式を揃えて、建物所在地を管轄の法務局に提出します。提出方法は主に次の3つです。

- ① 窓口で申請

- 初めての方に最もおすすめの方法です。

法務局の窓口担当者に直接書類をチェックしてもらいながら提出できるため、軽微な不備であればその場で修正できます。「登記相談窓口」が併設されている法務局も多く、安心して手続きを進められます。 - ② 郵送で申請

- 完成した書類一式を、書留郵便など追跡可能な方法で法務局へ郵送します。

法務局へ行く時間がない場合に便利ですが、書類に不備があった場合は電話でのやり取りや再郵送が必要になり、手続きに時間がかかる可能性があります。 - ③ オンラインで申請

- パソコンとマイナンバーカード、ICカードリーダライタがあれば、オンラインでの申請も可能です。

ただし、専用ソフトのインストールや電子署名の付与など、一定のITスキルを要します。そのため、登記申請に慣れていない方や、初めて申請する方にはあまり向いていません。

ステップ5:登記完了証を受け取る

申請受理後、登記官は申請内容を審査し、必要に応じて現地調査を行います。

審査が完了し、問題がなければ登記記録が閉鎖され、「登記完了証」が交付されます。申請から交付までの期間は1週間~10日程度です。

登記完了証は、窓口での受取のほか、郵送でも受け取りが可能です(郵送を希望する場合は、申請時に返信用封筒と切手を提出します)。

登記完了証の受け取りをもって、建物滅失登記に関するすべての手続きは終了します。

専門家(土地家屋調査士)に依頼する場合の流れと費用

「平日に時間が取れない」「書類作成の手続きはプロに任せたい」

そうお考えの方にとって、専門家である土地家屋調査士への依頼は、最も確実で安心な方法です。費用はかかりますが、自分で行う場合に比べて時間と労力を大幅に節約できる点が大きなメリットです。また、書類の不備や申請ミスを防げるため、登記完了までスムーズに進めることができます。

この章では、専門家へ依頼する場合の具体的な流れ、費用相場、そして信頼できる土地家屋調査しの選び方について解説します。

費用相場は4万~5万円|費用の内訳も解説

土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼する場合の費用相場は、おおよそ4万~5万円です。

- ① 土地家屋調査士への報酬

- 登記申請書の作成や現地調査、法務局での登記申請を代行するための報酬です。事務所によって料金体系やサービス範囲は異なりますが、この報酬が全体費用の大部分を占めます。

- ② 実費

- 報酬とは別に、登記簿謄本の取得費用や、交通費、郵送費など、手続きに伴う経費がかかります。通常は数千円程度です。

依頼から登記完了までの4ステップ

専門家に依頼する場合、手続きはスムーズに進みます。

- ステップ1:相談・見積もり

- まずは、インターネット検索などで近隣の土地家屋調査士事務所を探し、電話やメールで連絡を取ります。「建物を解体したので、滅失登記をお願いしたい」と伝え、費用の見積もりを依頼しましょう。

現地の場所や解体時期を伝えておくと、より正確な見積もりを提示してもらえます。 - ステップ2:委任状への署名・捺印

- 正式に依頼を決めたら、土地家屋調査士が用意した委任状に署名し、認印を押します。基本的には、依頼人が行う作業はここで完了です。

- ステップ3:専門家による手続き代行

- 委任状を受け取った土地家屋調査士が、必要書類の収集、登記申請書の作成、法務局への申請まで、すべての手続きを代行してくれます。依頼人は登記完了の連絡を待つだけです。

- ステップ4:登記完了証の受け取り

- 申請から1週間~10日ほどで登記が完了します。完了後、土地家屋調査士から「登記完了証」と、場合によっては閉鎖された建物の登記簿謄本が渡されます。これを受け取り、報酬を支払って、すべての手続きが完了します。

建物滅失登記に関する「よくある質問(Q&A)」

ここからは、建物滅失登記に関する「よくある質問」にお答えします。

建物滅失登記に、登録免許税はかかりますか?

いいえ、建物滅失登記に登録免許税はかかりません。

登録免許税は、所有権の移転(例:売買や相続)など「権利に関する登記」のときに課税される税金です。

建物滅失登記は、建物の所在・構造・面積などの物理的な状況を記録する「表示に関する登記」に分類されるため、税金は発生しません。

自分で申請する場合の費用は、書類の取得にかかる数百円~数千円程度の実費のみです。

相続した実家を解体した場合、特別な書類が必要ですか?

はい、必要になる可能性が高いです。

登記簿上の所有者(被相続人=亡くなった人)と、実際に申請をする人(相続人)が異なるため、両者の関係を証明する書類が必要です。

具体的には、被相続人との関係を証明する 「戸籍謄本」「除籍謄本」や、住所のつながりを証明する 「住民票」「戸籍の附票」が挙げられます。

必要な書類は個々のケースによって異なるため、事前に管轄の法務局へ確認しましょう。

なお、相続した建物を取り壊した場合は、相続登記をせずに滅失登記ができます。

滅失登記がされていない「土地」を相続した場合の手続きは?

相続人が建物滅失登記をする必要があります。

相続人が複数人いるときは、そのうち1人が代表して申請すれば問題ありません。

相続した土地は、見た目は更地ですが登記上は建物が「存在している」状態であり、固定資産税がかかってしまいます。

そのため、できるだけ早く滅失登記を行いましょう。

また、誰が建物を相続するかを遺産分割協議で決めたうえで、土地の相続登記も忘れずに進めることが重要です。

建物の一部だけを取り壊した場合の手続きは?

建物の一部だけが滅失した場合は、「建物滅失登記」ではなく、「建物表題部変更登記(たてものひょうだいぶへんこうとうき)」という別の登記申請をします。

建物表題部変更登記とは、建物の床面積や構造が変更になったことを法務局に届け出る手続きです。例えば、「母屋に接続していた車庫だけを取り壊した」「2階建ての建物を平屋にした」といったケースが該当します。

建物表題部変更登記も、建物滅失登記と同様、変更があった日から1カ月以内の申請義務があります。

未登記の建物を解体した場合も、滅失登記は必要ですか?

未登記建物を解体した場合は、法務局での建物滅失登記は不要です。

登記されていない建物(未登記建物)には、そもそも登記簿上の記録がありません。そのため、消去すべき登記記録が存在しないため、法務局に申請して「情報を消去する」という手続きそのものが不要です。

ただし、法務局への手続きは不要でも、固定資産税を管轄する市区町村役場には、「家屋滅失届(かおくめっしつとどけ)」を提出する必要があります。

家屋滅失届とは、未登記建物が取り壊されたことを自治体に報告・証明するための書類です。

この届出を怠ると、翌年度以降も存在しない建物に固定資産税が課税され続けてしまうおそれがあります。また、土地の売却もスムーズに進まなくなる可能性もあります。建物解体後は、忘れずに市区町村へ届け出ましょう。

なお、未登記建物かどうかを判断するには、法務局で「登記事項証明書(全部事項証明書)」を請求してみるのが確実です。

登記簿に記録がなく、証明書も発行されない場合は、その建物は未登記であると判断できます。

抵当権が残っている建物を解体したいときの手続きは?

残債の有無を確認し、抵当権者(金融機関)に必ず事前相談をしましょう。

住宅ローンを利用して家を建てた場合、その建物には通常「抵当権」が設定されています。

抵当権とは、借入金の返済が滞った場合に備え、お金を借りた人(債務者)が、お金を貸した人(債権者:銀行など)に対して、特定の不動産などを担保として提供し、債権者がその不動産から他の債権者に優先して弁済を受けられる権利です。

抵当権を持つ債権者のことを、「抵当権者」と言います。

建物を解体すると、抵当権の目的物である建物そのものが物理的に滅失します。

結果として、抵当権者である金融機関は担保を失い、貸したお金を保全できなくなるおそれがあります。

火災などの不可抗力による滅失であれば、金融機関は火災保険金を差し押えて担保を保全する方法もあります。しかし、あくまで金銭債権などに代位できる場合に限られ、建物そのものを担保とする抵当権の機能は失われます。

したがって、抵当権者の同意なく解体を進めるのは厳禁です。

債務が残っている状態で解体をすると、契約上の義務違反とみなされるだけでなく、損害賠償や残債の一括返済を求められるリスクもあります。

解体できる場合は、抵当権者承諾書(同意書)を取り交わしてから取り掛かります。また、債務を完済しているなら、抵当権抹消に関する書類ももらえるか確認しておきましょう。

まとめ

建物滅失登記について、ご理解いただけましたでしょうか。

慣れない手続きで難しく感じる部分もあったかもしれませんが、ポイントを押さえて順に進めれば、必ず完了することができます。

まずは、ご自身が「自分で挑戦してみるか」「専門家に任せるか」という方針を決め、最初の一歩(書類集め or 専門家探し)を踏み出しましょう。少しでも不安な点があれば、相続を専門とする司法書士などの専門家や、土地家屋調査士と連携している事務所へ一度ご相談ください。

この記事が、あなたの建物滅失登記手続きの一助となれば幸いです。