記事の要約

- 遺言はいつでも自由に撤回可能。ただし、口頭での撤回は原則無効

- 撤回する際は、「新しい遺言書」を作成して上書きする方法が最も確実

- 公正証書遺言を自筆で撤回することも可能だが、確実性を求めるなら公正証書がおすすめ

「10年前に遺言書を作ったが、家族の状況が変わってしまった」

「公正証書で作った遺言は、役場に行かないと無効にできない?」

時間の経過とともに、過去の遺言書の内容が、現在の希望と合わなくなることは珍しくありません。

結論から申し上げますと、遺言書はいつでも、どのような理由でも自由に撤回(書き直し)が可能です。

ただし、撤回の方法を間違えると、「取り消したつもりだったのに、法的には古い遺言が生きていた」という事態になり、かえってトラブルを招くおそれがあります。

本記事では、数多くの相続案件を扱ってきた専門家が、遺言書の撤回方法や注意点を解説します。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。

相続手続きや相続税に関することでご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

目次

遺言は、「いつでも」「何回でも」「自由に」撤回できる

民法では、遺言者の意思を尊重するため、「作成した遺言書はいつでも撤回(取り消し)ができる」と定められています。

遺言の撤回

第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

引用元 e-GOV法令検索┃民法

例えば、遺言書に「配偶者に自宅を相続させる」と書いてあっても、その配偶者に先立たれるケースもあります。

家族構成や資産状況、遺言者の気持ちは、時間の経過とともに変わるものです。

遺言内容を撤回して最新の意思を反映させることは、残される家族への最大の配慮といえるでしょう。

遺言の口頭での撤回は「無効」と考えるべき

民法では、原則として口頭のみによる遺言やその撤回は認められていません。

偽造や変造を防ぎ、遺言者が亡くなった後にその意思が確実に実現されるよう、遺言の方式を非常に厳格に定めているためです。

したがって、遺言の撤回は、「遺言の方式(書面)」で行う必要があります。

家族に対し、日常会話や動画、音声で「前に書いた遺言書の内容は忘れてくれ」「遺言書の内容は無効にする」と発言していても、法的な効力はありません。

あくまでも遺言書が有効として扱われるため、「お父さんは晩年、あんな遺言は無視しろと言っていた!」と相続人が主張しても、裁判所等の公的な手続きでは認められない可能性が高いでしょう。

なお、例外として、緊急時に遺言者がその内容を「口授」することが要件の一部として認められている「危急時遺言(ききゅうじゆいごん)」がありますが、口頭だけで遺言が成立するわけではなく、別途手続きが必要です。

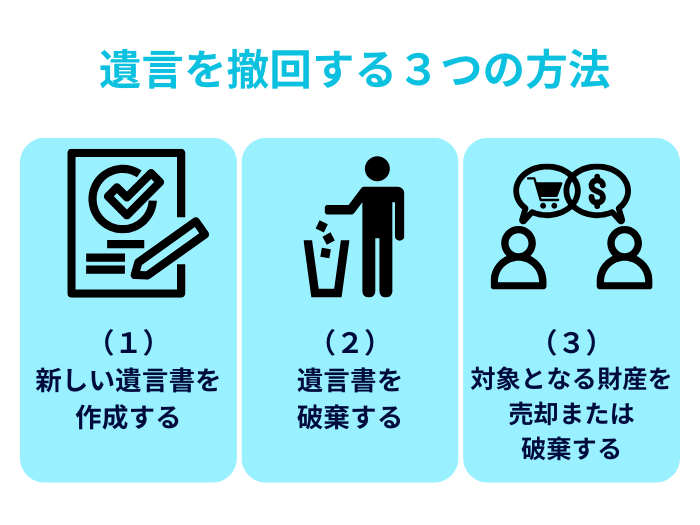

遺言を撤回する3つの方法と具体的な手順

遺言の撤回方法は、主に以下の3つです。

(1)新しい遺言書を作成する

最も確実で、かつ実務的によく行われる方法が「新しい遺言書を作成する」ことです。

民法1023条には、「前の遺言が後の遺言と抵触(矛盾)するとき、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」というルールがあります。

つまり、「日付が新しい遺言書」が常に優先される(上書き保存される)ということです。

書き直しには、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

①全撤回(全部を取り消して作り直す)

過去の遺言書をすべて無効にし、一から新しい内容にする方法です。

新しい遺言書の冒頭や末尾に、「撤回文言」を入れるのが一般的です。

全撤回の文例

古い遺言と新しい遺言の「どの部分が有効で、どの部分が無効か」という解釈の余地がなくなるため、最もトラブルが起きにくい方法です。

②一部変更(特定の部分だけを修正する)

「自宅の相続人だけ変更したい」「財産の分け方はそのままでいいが、祭祀承継者(お墓の管理や供養などを引き継ぐ人)だけ変更したい」といった場合に、変更したい部分だけを新しい遺言で指定する方法です。

一部変更の文例

1.遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、長男〇〇に相続させる。(以下略)」

ただし、新しい遺言書が作成された場合でも、前の遺言書全体が無効になるわけではありません。

新しい遺言書の内容と、前の遺言書の内容が「抵触しない部分」については、両方の遺言書が同時に有効となります。

相続手続きの際に、2通の遺言書を照らし合わせる必要が出てくるため、銀行や法務局での手続きが煩雑になったり、内容に矛盾や曖昧な点があると、遺言の解釈を巡って争いが生じ、結果として遺言の実現が困難になるリスクがあります。

【重要】「一部変更」の場合は、古い遺言書を捨ててはいけない

「一部変更」の場合、新しい遺言書と古い遺言書はセットで初めて完全な遺言となります。

もし古い遺言書を破棄してしまうと、変更していない部分(例:預金の分け方など)まで消滅してしまいます。

したがって、「一部変更」を選んだ場合は、古い遺言書も絶対に破棄せず、新しい遺言書と一緒に保管してください。

逆に、「全撤回」のパターンで作り直した場合は、混乱を避けるために古い遺言書を破棄(処分)しましょう。

(2)遺言書を破棄する

遺言者が、自らの意思で遺言書を破り捨てたり燃やしたりして破棄すると、「遺言を撤回した」とみなされます(民法1024条)。

ただし、これは「手元に原本がある自筆証書遺言」の場合に限ります。

公正証書遺言の場合、原本は公証役場に厳重に保管されているため、手元にある「正本」や「謄本」を破いても、撤回したことにはなりません。

なお、紙そのものを破らなくても、「遺言書の文面全体に赤色のボールペンで斜線を引いた」という行為について、最高裁判所は「遺言全体を不要とする意思の表れであり、破棄に該当する」と判断し、遺言を撤回したものとみなしました(最判平成27年11月20日)。

しかし、このような消し方は「単なる汚れ?撤回?」と遺族間で争いになるリスクが高いため、確実に撤回するならシュレッダー等で原形をとどめないよう処分するほうがよいでしょう。

参考「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合

「自筆証書遺言書保管制度」を使って、法務局に遺言書を預けている場合も、遺言書の撤回は可能です。

過去に保管した遺言書を預けたまま、追加で、内容変更後の遺言書を保管申請することもできますが、複数の遺言書があることで相続人が混乱することも考えられます。

そのため、法務局では、「過去に保管した遺言書を撤回(返還請求・破棄)し、内容を変更した後の遺言書を改めて保管申請する」ことをおすすめしています。

(3)対象となる財産を売却または破棄する

遺言書に「甲土地を長男に相続させる」と書いてあっても、生前にその土地を第三者に売却してしまったり、建物を取り壊してしまったりした場合は、その部分についての遺言は撤回されたものとみなされます(撤回擬制)。

遺言書をわざわざ書き直さなくても、対象となる財産そのものが手元からなくなれば、自動的にその遺言部分は無効となります。

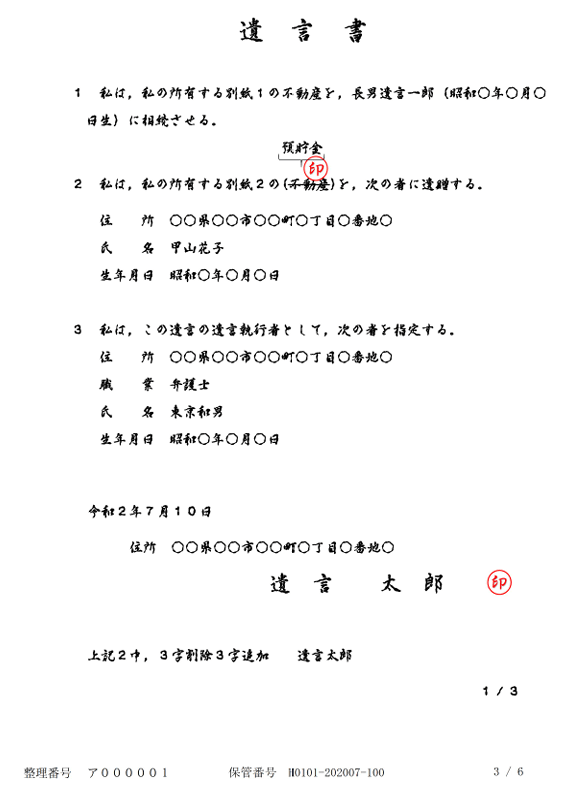

【参考】作成済みの自筆証書遺言を「直接」修正する場合のルール

新しい紙に書くのではなく、手元の自筆証書遺言の文字を直接修正することも可能です。

しかし、民法で定められた非常に厳格なルールを守らなければ、修正自体が無効となってしまいます。

自筆証書遺言

第九百六十八条

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。引用元 e-GOV法令検索┃民法

具体的には、修正部分に二重線を引き、その場所に捺印し、さらにその横に修正文言を追記した上で、遺言書の余白や末尾に「〇文字削除〇文字追加」と自書して署名する必要があります。

自筆遺言証書の記載例

引用元 法務省ホームページより一部抜粋

直接の訂正は手順が複雑で、方式不備による「無効リスク」が非常に高いため、できれば新しい紙に一から書き直すことをおすすめします。

公正証書遺言を「自筆証書遺言」で書き直すことは可能か?

「以前作った公正証書遺言を、自筆証書遺言で撤回したり、書き直したりすることは可能か」という質問を、ときおり見かけます。

結論から言えば、公正証書遺言は、自筆証書遺言で撤回(変更)することもできます。

民法上、公正証書遺言と自筆証書遺言に優劣はありません。

内容が矛盾する複数の遺言書が見つかった場合は、作成日が新しい遺言書が優先されます。

「種類に関わらず、日付が新しい遺言書が優先される」というのが、すべての遺言に共通する大原則だからです。

例えば、「2015年作成の公正証書遺言」と、「2025年作成の自筆証書遺言」が見つかったとします。

その場合、後に作成された遺言書が有効と認められれば、その内容が遺言者の意思とみなされ、内容が抵触する範囲において、新しい自筆証書遺言の内容が優先されます。

「自筆証書遺言での撤回」にはリスクがある

ただし、専門家の立場からは「公正証書遺言の変更も、公正証書で行う」ことを推奨します。

主な理由は以下のとおりです。

- 形式不備のリスク

- 自筆証書遺言の書き方には、厳格なルールがあります(全文自書、日付・署名・押印が必要など)。

形式に不備があり「無効」と判断されれば、撤回も無効となり、結局古い公正証書遺言が復活してしまいます。 - 発見されないリスク

- 自筆の遺言は自宅で保管されることが多く、相続発生時に発見されなかったり、不利になる相続人によって隠蔽・破棄されたりするリスクがあります。

「確実に書き直したい」のであれば、手間と費用をかけてでも、再度公証役場で新しい遺言を作るのがベストな選択です。

公正証書遺言で撤回する場合は、公証役場に行き、改めて「前の遺言を撤回する」という旨の公正証書を作成します。

- 場所

- 全国のどこの公証役場でも可能です。

元の遺言書を作成した役場でなくても構いません。 - 費用

- 遺言の内容を変更せず「撤回するだけ」なら、手数料は約13,000円程度です(撤回公正証書作成費用+謄本代など)。

- 必要書類

- 印鑑登録証明書や実印、本人確認書類のほか、証人2名の立ち合いが必要です。

もちろん、単に撤回するだけでなく「新しい内容の遺言(書き直し)」を公正証書で作ることも可能です。

その場合は、財産額に応じた通常の手数料がかかります。

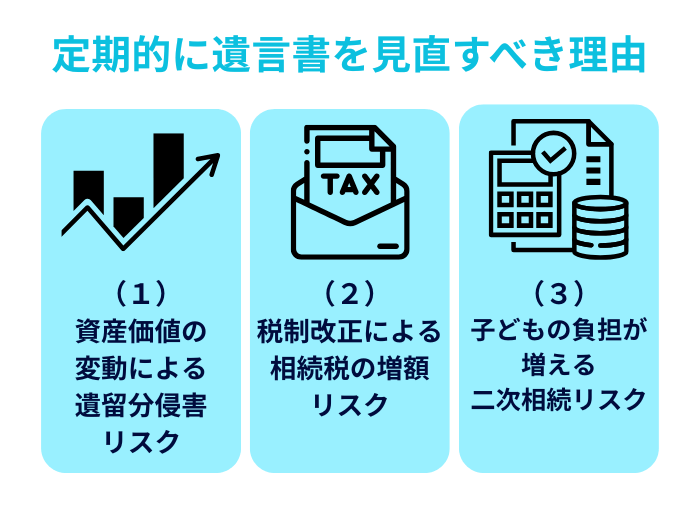

富裕層ほど、定期的に遺言書を見直すべき3つの理由

資産規模が大きい富裕層の場合、「遺言書作成当時と現在での状況の変化」は、相続時のトラブルや、相続税の支払いにおいて遺言者の意図しない結果を招くリスクがあります。

そのため、定期的な見直し・書き直しが必要です。

具体的な理由は以下の3点です。

理由①:資産価値の変動による「遺留分侵害」リスク

例えば10年前に「自宅(当時5,000万円)を長男に、現金(5,000万円)を次男に」という遺言書を残したとします。

しかし現在、都心の地価高騰により自宅の価値が1億円になっていたらどうなるでしょうか?

当時は平等な配分だったとしても、年月の経過とともに長男の取り分が極端に大きくなり、次男の「遺留分(最低限保障される遺産の取り分)」を侵害してしまう可能性があります。

理由②:税制改正による「相続税の増額」リスク

相続税法を含む税法全般は、国の財政状況、経済政策、社会情勢の変化などに合わせて、毎年または数年おきに税制改正が行われるのが一般的です。

例えば、相続時によく適用される「小規模宅地等の特例」については、制度の濫用防止や公平性の確保といった観点から、適用要件が過去に何度か見直され、複雑化している傾向にあります。

つまり、古い遺言書の内容に従ったまま相続手続きを進めると、現行の法律や最新の税制で利用可能な制度・特例が適用されず、結果として多額の相続税を支払うことになるケースも考えられるのです。

理由③:子どもの負担が増える「二次相続」リスク

例えば、夫が亡くなった際(一次相続)、残された妻が「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」を利用した結果、今回の相続税を0円や低額に抑えたとします。

しかし、一次相続で税負担を減らした分、配偶者が取得した多くの遺産は「配偶者自身の財産」になります。

つまり、将来その配偶者が亡くなった際(二次相続)には、「元々の配偶者の財産」に「今回相続した財産」が上乗せされた結果、相続財産の額が大きくなり、相続税額も膨れ上がってしまう可能性があるのです。

さらに、二次相続では法定相続人の数も減る(子どものみになる)ため、結果として子どもにかかる相続税が一次相続の時よりも高額になるケースが多々あります。

家族構成や資産額は時間とともに変化します。

遺言書は、「二次相続も含め、トータルで一番納税額が安くなる遺産の分け方」という視点から、定期的にシミュレーションを行い、遺言内容をアップデートすることが重要です。

できるだけ撤回・書き直しせずに済む「予防策」

遺言書を頻繁に作り直さなくて済むよう、作成の段階で「将来の事情変更」を予測した文言(予防的条項)を入れておくことで、書き直しの頻度を減らす方法があります。

(1)「予備的遺言」を活用する(受遺者の死亡に備える)

遺言書に「長男に財産を継がせる」と残していても、自分より先に長男が亡くなってしまった場合、その部分は無効となります。

そのため、「もしもの時の次の候補」を決めておき、予備的遺言として記載しておくとよいでしょう。

予備的遺言の例

(2)財産の特定を「包括的」にしておく

「A銀行の預金を妻に相続させる」と限定して書くと、A銀行を解約してB銀行に移した際、遺言の内容と矛盾が生じます。

特定の財産ではなく、「遺言者が有する一切の預貯金債権」といった書き方をしておくことで、口座の変更があっても遺言を書き直さずに済みます。

「遺言書の撤回」でよくある質問

ここからは「遺言書の撤回」でよくある質問にお答えします。

「遺言書は絶対に書き直さない」という約束は有効?

その約束は法的に無効です。

民法1026条では「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない」と定められています。

家族に対して「撤回しない」という念書や誓約書を書いていたとしても、法的な効力を持ちません。

過去の約束に縛られることなく、いつでも自由に新しい遺言書を作成できます。

遺言をすべて撤回し、「遺言なし」の状態に戻すことはできる?

法的には可能ですが、実務上はおすすめできません。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を決める「遺産分割協議」が必要になります。

遺産分割協議には相続人全員の合意が必要で、一人でも反対すれば銀行口座すら解約できません。

単なる白紙に戻すのではなく、現在の状況に合わせた「新しい遺言書」にアップデートすることをおすすめします。

遺言を撤回したことを、相続人に伝えるべき?

撤回したことや内容を伝える義務自体はありませんが、「遺言書を書いたこと」は伝えておくとよいでしょう。

そもそも遺言書の作成や撤回は、相続人の同意や許可を一切必要としない「単独行為」であり、遺言者の一存だけで自由に行えます。

むしろ、生前に「書き直した」と伝えてしまうと、内容が変わったことを知った相続人から不満が出たり、「なぜ私の分を減らしたんだ」と問い詰められたりして、無用なトラブルを招くおそれもあります。

ただし、「遺言書があること」自体を誰にも伝えていないと、相続発生後に発見されず、せっかくの遺言が活かされないリスクがあります。

したがって、具体的な変更内容は伏せたまま、遺言書の存在だけを、信頼できる家族や遺言執行者に伝えておくとよいでしょう。

認知症の診断を受けた後でも遺言の撤回はできる?

遺言能力(遺言の内容を理解し、その効果を判断できる能力)があれば、認知症の診断を受けた後でも、遺言の撤回は可能です。

ただし、症状の程度によっては、後になって「遺言能力がなかった」と判断され、遺言書が無効になる場合もあります。

撤回を確実に有効なものとするには、「医師の診断書」を取り、公証人や証人の立ち会いのもと、意思能力があったことを客観的に証明する厳重な対策が不可欠でしょう。

騙されたり、無理やり書かされたりして、不本意に遺言を撤回してしまった場合は?

「撤回」自体が無効となり、元の遺言書が復活します。

原則として、新しい遺言書を作って前の遺言を撤回したあとに、あとから「やっぱり元の遺言書のままで」と撤回を取り消しても、一度撤回された前の遺言は復活しません(民法1025条本文)。

しかし、遺言を撤回する行為が、「錯誤、詐欺、強迫」による場合には、例外的に前の遺言の復活が認められています(民法1025条但書)。

つまり、誰かに騙されたり(詐欺)、脅されたり(強迫)して行った撤回は無効となり、その結果として「元の遺言書」が再び効力を持つことになります。

遺言の撤回は「相続対策」を見直すよい機会にもなる

遺言書は「法的に有効か?」というチェックだけではなく「今の資産価値で計算しても、税金で損をしないか?」という視点での確認が不可欠です。

もし、遺言書の作成から数年以上が経過しているなら、一度内容を見直してみましょう。

個々の家族構成や資産状況、そして毎年のように変わる「税制」によって、あなたの最適な選択肢が大きく異なります。

VSG相続税理士法人では、相続専門の税理士に加え、司法書士や提携弁護士などの専門家チームが連携。

お客さまの現在の資産状況に基づいたシミュレーションを行い、「最も納税額が安く、かつ相続人同士が揉めない」新しい遺言書の内容をご提案します。

「遺言書の撤回」は、スムーズな相続手続きの第一歩です。

まずは無料相談にて、現在の遺言内容と資産状況をお聞かせください。