明け渡し訴訟とは、家賃滞納や契約上の違反などがある賃借人に入居物件から強制退去してもらうための手続きです。

賃貸人は、賃借人が家賃を滞納している場合でも、支払督促や裁判上の手続きなどをしなければ賃借人を退去させられません。

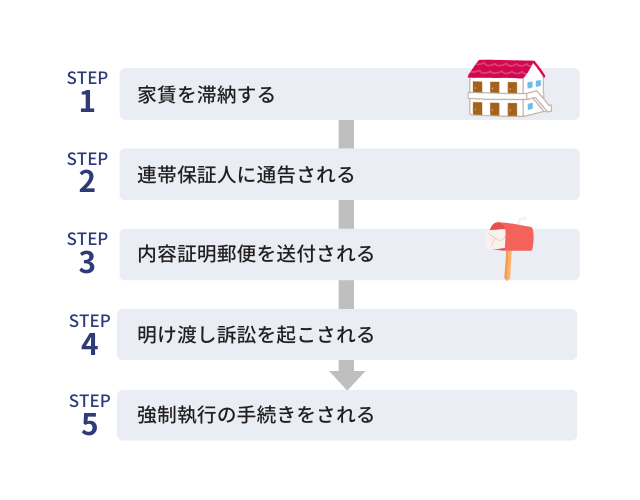

賃借人が家賃を滞納すると、まず賃貸人からの支払督促が届きます。

それでも賃借人から支払がない場合、賃貸人から明け渡し訴訟が提起され、最終的には裁判所の執行官が退去の強制執行を行います。

訴訟や強制執行の費用は、賃借人の負担です。

ただし一旦は賃貸人が立て替えて裁判所に納付し、執行後に賃借人へ請求しなければなりません。

ここでは、賃借人から明け渡し訴訟を起こされたときの流れや対処方法などを解説します。

目次

明け渡し訴訟は家賃を1回滞納しただけでは起こらず、支払督促や示談交渉などで解決しなかった後に提起されるのが一般的です。

ここからは、賃貸人から明け渡し訴訟を起こされてしまったときの流れを紹介していきます。

家賃を滞納すると、まず賃貸人から文書や口頭で支払督促を受けます。

口頭や文書での督促は、1回目の家賃滞納でも通知されるケースがほとんどです。

なお、明け渡し訴訟は1~2カ月の家賃滞納では認められません。

一般的に、家賃滞納など契約違反状態が3~6カ月続くと入居物件の明け渡しが認められる可能性は高くなります。

賃貸人からの支払督促を無視していると、賃貸人は家賃の支払いを連帯保証人へ通告します。

賃貸人が連帯保証人に通告するタイミングは、一般的に家賃滞納から2~3カ月後です。

連帯保証人がいない場合や、連帯保証人が支払いを拒否した場合、次の流れに進みます。

内容証明郵便とは、郵便物の内容・差出人・受取人・郵送日などを郵便局が証明する制度です。

内容証明郵便で発送された書類は、裁判所が強制退去を判断する上で重要な証拠となります。

家賃を滞納し3カ月を過ぎると、賃貸人から内容証明郵便が届きます。

内容証明郵便の内容は、家賃支払いの督促や支払期日、支払いがない場合の賃貸借契約の解除通知などです。

明け渡し訴訟は、契約違反行為が長期間継続しており、賃貸借契約の解除がされている場合に提起できます。

内容証明郵便による催告をして期日までに滞納家賃が支払われない場合、明け渡し訴訟を起こす条件が整ったといえるでしょう。

場合によっては、内容証明郵便が届くまでに賃貸人から任意の退去を交渉してくるケースもあります。

もし賃貸人との交渉で和解できれば、明け渡し訴訟まで進展しません。

賃貸人から送られてきた内容証明郵便も無視していると、明け渡し訴訟を起こされます。

明け渡し訴訟が開始されると、賃貸人と賃借人がそれぞれの意見を述べて反論、あるいは和解を探ります。

審理が終了し、明け渡しの確定判決が出たときには、賃借人は定められた退去期間中に賃貸物件から立ち退かなければなりません。

家賃滞納を開始してから明け渡し訴訟を起こされるまでの期間は、おおよそ5~7カ月です。

明け渡し訴訟を行い、明け渡しの確定判決が出ても賃貸物件から退去しない場合、賃貸人は強制執行の申立てを行います。

申立てから強制執行が行われるまでの期間は、1~2カ月ほどです。

賃貸人が強制執行の申立てを行い、約2週間後に明け渡しの催告が行われます。

明け渡しの催告から約1カ月後に、明け渡しの断行(強制執行)が実行されます。

強制執行が行われると、賃借人の家財など室内にある物品はすべて撤去され、玄関などの鍵も強制的に交換されてしまいます。

強制執行にかかった費用は一旦賃貸人が負担しますが、のちのち賃貸人から賃借人へ費用請求されるため、支払わなければなりません。

撤去された家財などは執行官が借りた倉庫などに一時保管されています。

もし必要な家財などが搬出されてしまっている場合には、期日までに指定された場所で引き取りましょう。

家財が保管されている倉庫などは、告知書として強制執行した部屋の玄関先などに貼られています。

賃貸人から明け渡し訴訟を起こされてしまったときには、放置せずに以下の対処をしましょう。

それぞれの対処法を詳しく解説します。

明け渡し訴訟を起こされた場合、弁護士に訴訟の代行を依頼しましょう。

賃貸人が明け渡し訴訟を行うときは、弁護士に依頼しているケースがほとんどです。

賃貸人がプロである弁護士に依頼しているにもかかわらず、賃借人が自身で訴訟に対応するのは難しいでしょう。

賃貸人もしくは賃貸人が依頼した弁護士と直接交渉を進めていく必要があるため、こちらもプロである弁護士に依頼するのが望ましいです。

できれば明け渡し訴訟を起こされた後ではなく、内容証明郵便を受け取ったときには弁護士に相談しておきましょう。

明け渡し訴訟に至った経緯や賃借人とのやり取りなど、裁判で使用する証拠を集めやすくなります。

直前に弁護士に依頼すると、過去の事実関係がわからないため、裁判がスムーズに進まない可能性もあります。

明け渡し訴訟を起こされたときには、必ず裁判の期日に出席しましょう。

明け渡し訴訟に欠席すると、賃貸人の言い分を認めた事態になりかねず、高い確率で明け渡しの確定判決が出てしまうためです。

明け渡し訴訟に出席すると和解ができる可能性もあります。

明け渡し訴訟では賃貸人と賃借人のどちらかの言い分だけが認められるわけではなく、和解して裁判を終了させられます。

自身が主張する内容を押し通すだけではなく、話し合いで解決できるように、ある程度の譲歩案を用意しておきましょう。

ポイントとして、強制執行にならないような譲歩案を用意すると和解できる可能性があります。

たとえば、滞納家賃を10回分割払いにする代わりに、今後滞納したら賃貸借契約を解除してすぐに賃貸物件から退去するといった譲歩案が考えられます。

明け渡し訴訟の対応を弁護士へ依頼する場合、以下の費用がかかります。

退去の強制執行を受けた場合、賃貸人が立て替えている執行費用として30万円~50万円ほどが請求されます。

明け渡し訴訟の対応は自分でも可能ですが、ほとんどのケースで弁護士に依頼するよりも非常に大きな負担がかかります。

ここからは、明け渡し訴訟を自分で行うメリット・デメリットを解説します。

明け渡し訴訟への対応を自分で行う場合、相談料・着手金・報酬金といった弁護士費用がかかりません。

訴訟対応を依頼する弁護士を探すための時間や労力なども節約できるでしょう。

ただし、退去の強制執行にかかった費用は賃貸人から請求を受けます。

訴訟対応を自分で行うときは、自ら必要な資料をすべて揃え、賃貸人や相手方の弁護士と交渉します。

そのため、訴訟手続きや明け渡し訴訟の流れを深く理解できるのは一つのメリットかもしれません。

一方、自分で訴訟対応する場合は以下のようなデメリットがあります。

時間や労力がかかる

訴訟手続きは専門的な知見が必要となるため、未経験の方が行うには非常に時間や労力がかかるでしょう。

提出する資料に誤りがあると受け付けてもらえなかったり、裁判上で不利になる可能性もあります。

精神的な負荷がかかる

賃貸人や相手方の弁護士との交渉や裁判所への対応などをすべて自ら行わなくてはならない場合、精神的な負荷も重くなります。

和解できる確率が低くなる

弁護士が対応する場合、分割払いなどで和解できる可能性が高くなります。

分割払いの合意を得られれば、入居物件からの退去が不要となり、今後は無理なく支払いを継続できるかもしれません。

明け渡し訴訟への対応を弁護士へ依頼する場合、以下のような弁護士の探し方があります。

弁護士事務所は、HPで取扱業務や実績を紹介しているケースが多く、インターネットで容易に検索できるでしょう。

日弁連のHPでも、取扱業務などの一定事項から登録している弁護士を検索できます。

法テラスは、法的トラブルの解決を支援する行政機関です。

無料相談を3回まで利用でき、法テラスと契約のある弁護士を紹介や費用の立替サービスなどを利用できます。

明け渡し訴訟を依頼する弁護士を選ぶときのポイントは、以下の通りです。

それぞれのポイントを解説します。

弁護士は、原則として法律に関するすべての業務を行える専門家です。

一方、弁護士事務所によっては特定の領域に強いエキスパートを集め、より専門的なサービスを提供しています。

明け渡し訴訟は、被告人が住居を失ってしまう可能性があるため、慎重な審理が求められます。

客観的な証拠資料が重要となるため、どのような証拠が有効か熟知している弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

明け渡し訴訟の実績が豊富な弁護士であれば、依頼者に的確な対応方法を伝え、訴訟手続きもスムーズに進められます。

そのため、明け渡し訴訟で専門的なサービスを提供している弁護士事務所へ依頼するのがおすすめです。

弁護士事務所のHPで、提供しているサービスや実績などを確認した上で依頼しましょう。

明け渡し訴訟の実績が豊富な弁護士であっても、依頼者への説明が不十分な場合があります。

明け渡し訴訟は解決までに時間がかかるケースも多く、弁護士は依頼者と密にコミュニケーションをとって進めなければなりません。

コミュニケーションには相性もあるため、無料相談などを利用して実際に訴訟手続きについて相談をしてみましょう。

親身になって話を聞いてくれるか、説明は丁寧でわかりやすいかなどを確認できます。

原則として、弁護士は依頼者の利益が最大化するように行動してくれます。

ただし、まれに依頼者への対応が不十分な弁護士にあたってしまう可能性もあるかもしれません。

特に訴訟手続きに不安がある場合、納得できるまで質問をして、自分との相性などを確認しましょう。

実績や相性だけでなく、依頼後の報酬基準を明確に説明してくれるかどうかも確認しましょう。

弁護士への報酬は、着手金、報酬金、日当、相談料などいくつかの項目にわかれています。

以前は日弁連と各弁護士会が報酬基準を定めていましたが、報酬基準は廃止され、各弁護士が自由に設定できるようになりました。

現在でも旧報酬基準を参考にしているケースは多くあります。

一方、相談料や着手金を廃止するなど、弁護士事務所によってさまざまな報酬が設定されています。

もし事前に明確な説明がなかった場合、弁護士への報酬で思わぬ支払いが発生してしまうケースもあるかもしれません。

訴訟手続きだけでなく、報酬基準についても質問し、明確な説明をしてくれるかどうかを確認しましょう。

家賃の滞納により賃貸人から支払督促を受けた場合でも、すぐに退去する必要はありません。

入居物件に住み続けたいときは、支払督促で指定された期日内に滞納分を支払えば問題ないケースがほとんどです。

もし賃貸人から明け渡し訴訟を起こされてしまった場合、訴訟対応が必要になるため、すぐに弁護士へ相談しましょう。

明け渡し訴訟を無視し続けていると、裁判所から明け渡しの判決が出てしまい、最終的には退去の強制執行が実施されます。

早い段階で賃貸人と交渉できれば、分割払いや支払猶予の設定といった和解に応じてもらえる可能性が高くなります。

より有利な条件で解決するために、支払督促を受けたらできるだけ早く弁護士に相談するとよいでしょう。