家賃を滞納して賃貸人からの支払督促を無視し続けると、最終的には裁判所の執行官による退去の強制執行が実施されます。

通常は、家賃を滞納してもすぐには退去を求められません。

ただし、賃貸人からの督促を無視し続けると住居の明け渡し請求訴訟に発展します。

賃貸人が勝訴しても退去を拒否し続けると、強制執行の申立てがされ、約1~2カ月ほどで実施されます。

家賃を滞納してから退去の強制執行が実施されるまでの期間は、約5~7カ月ほどです。

ここでは、立ち退きの強制執行や実施されるまでの流れなどを解説します。

目次

立ち退きの強制執行とは、退去を拒否する賃借人に対し、裁判所の執行官が強制的に退去させる制度です。

日本では法的な手続きによらない自力救済が禁止されているため、賃借人が家賃を滞納しても、賃貸人から強制的に退去させる行為はできません。

一方で、住居の明け渡し訴訟を提起し、勝訴した場合は法的な強制力をもって賃借人を退去させられます。

強制執行がされると、運び出された家財などの保管費用や強制執行の費用などは原則として賃借人が負担しなければなりません。

賃貸契約違反を続ける、あるいは賃貸人からの立ち退き要求を拒否し続けた場合、賃貸人から退去の強制執行を受ける場合があります。

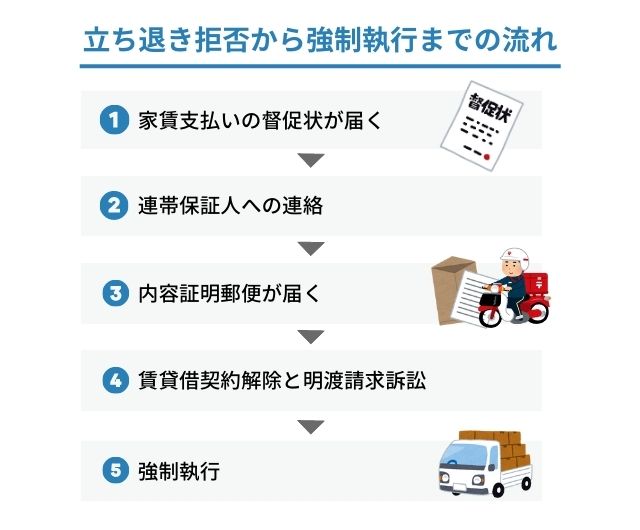

ここからは、強制執行手続きを取られてしまった場合の流れを見ていきましょう。

契約違反の内容が家賃滞納であれば、まず家賃支払いの督促状が送られてきます。

家賃支払いの督促状が届いたときに、話し合いの上、家賃を支払えなければ立ち退きを迫られます。

督促段階での話し合いが円滑に進まないと、保証人に迷惑がかかる状況に発展するでしょう。

賃貸人と賃借人との間で滞納した家賃の支払について話が進まないときには、連帯保証人に家賃を支払うよう連絡があります。

連帯保証人には賃借人と同等の義務があるため、賃借人が家賃を支払わない場合は連帯保証人が全額を支払わなければなりません。

賃借人・連帯保証人ともに家賃を支払わない場合や、話し合いの場を設けても応答がない場合は、内容証明郵便が届きます。

内容証明郵便とは、郵便物について「誰から誰へ、いつの日付で、どのような内容の文書を差し出したか」を日本郵便が証明する制度です。

内容証明郵便は、裁判になったときにも利用できる重要な証拠となります。

賃貸人が内容証明郵便を送付してきた場合は、裁判所を利用し、強制執行の準備をしている可能性が高いでしょう。

調停や裁判などを避けたい場合、内容証明郵便が届く前に賃貸人との話し合いが必要です。

内容証明郵便が届いてからも賃貸人からの督促を無視すると、強制執行をされる可能性が高くなります。

内容証明郵便の内容を無視した場合、賃貸人は賃貸借契約の解消と住居の明渡請求訴訟を起こします。

この訴訟によって裁判所が介入し、まずは調停の場で話し合いが行われます。

調停でも解決しない場合は裁判所から判決が下り、強制執行命令をされる可能性があるでしょう。

賃貸人が提起した明渡請求訴訟で敗訴すると、裁判所の執行官が入居者を強制退去させます。

強制退去とは、入居者の同意なく部屋の家具や家電などを運び出し、退去させる制度です。

明渡し請求がされた場合は、同居家族も含め強制退去となり、運び出された荷物は倉庫で保管されます。

強制退去で搬出する家具・家電などの運搬費用は賃貸人が支払いますが、手続き後に賃貸人から賃借人へ立て替えた費用として請求されます。

強制退去になった場合には、立ち退き料を受け取れません。

家賃を滞納してから退去の強制執行が実施されるまでは、約5~7カ月ほどかかるケースが多いです。

家賃の滞納が約2〜3カ月続くと、まず賃貸人から期日までに支払いをするように求める督促状や内容証明郵便が届きます。

賃貸人からの督促を無視し続けると、賃貸人は住居の明け渡し訴訟を提起し、判決が出るまでの期間は約1〜2カ月ほどです。

判決確定後、物件から退去しない場合は強制執行の申立てが行われ、約1〜2カ月ほどで実行されます。

強制執行を回避する方法はいくつか存在します。

ここからは、強制執行をされないための方法を詳しく解説します。

強制執行される前提として、契約の解除があります。

そのため、まず契約が解除されるような状況を改善しなければなりません。

契約が解除される主な事項は、次のとおりです。

賃貸条件に違反している状態とは、ペット不可物件であるにも関わらずペットを飼育する、無断転貸している、入居人数が規定数を超えているなどです。

上記のような項目に該当している場合は、すぐに違反している内容を改善しましょう。

立ち退きを要求されたときに、契約違反などの状態が続いていると契約を解除されます。

立ち退き料を受け取れないどころか、強制執行の手続きを取られる可能性があります。

賃貸人には正当な事由なく賃借人を立ち退かせる権利はありません。

一方で、立ち退きを求める理由とその理由に見合った立ち退き料を支払う場合は、賃借人に立ち退きを要求できます。

立ち退き要求があっても、賃貸人と誠意をもって話し合いができれば強制執行の可能性は低くなるでしょう。

立ち退き料を求める場合は、立ち退き料の増額請求などがスムーズにできる可能性があります。

立ち退きに際してどのような条件なら立ち退きをするのかあらかじめ決めておけば、話し合いをスムーズに進められるでしょう。

立ち退き交渉がスムーズにまとまれば、強制執行を受けずに退去できます。

立ち退きをする前に、次のような条件を検討しておくとよいでしょう。

上記は一例ですが、賃貸人が賃借人に配慮する内容を提示してきた場合に、話し合いに応じて退去を進めると、よい結果につながるケースが多くあります。

立ち退き交渉のコツは、以下の通りです。

それぞれのコツについて見ていきましょう。

退去によって発生する具体的な損失などの不利益を提示できれば、賃貸人と立ち退き料の交渉がしやすくなるでしょう。

交渉では、損害の根拠となる資料の提示が重要です。

たとえば引っ越し費用は、複数の業者から見積りを取得して相場を提示します。

不動産会社で周辺地域の家賃相場がわかる資料を入手すれば、現在の物件との家賃差額を主張できます。

店舗を経営している場合、移転先の改装費用の見積りだけでなく、休業中の損失や設備の維持にかかる費用を計算して資料にまとめましょう。

賃貸人から建物の老朽化を理由に立ち退きを要求されている場合、耐震診断の結果の提示を依頼しましょう。

建物の老朽化は賃借人に退去を求める正当事由として認められていますが、倒壊リスクが低い場合などは正当事由として弱くなります。

賃貸人の正当事由が弱い場合、立ち退きの拒否や立ち退き料の増額を求める根拠となるため、賃借人は交渉で有利になります。

賃貸人から耐震診断の資料を提示されていない場合や、資料の内容が疑わしい場合、賃借人が耐震診断を実施する方法もあるでしょう。

立ち退き料には明確な基準がないため、賃貸人から不当に低い立ち退き料を提示されるケースが少なくありません。

弁護士がいない場合、賃借人が一方的に不利となる条件などを要求してくるケースもあるでしょう。

弁護士に依頼すると、判例などの法的根拠をもって賃貸人からの不当な立ち退き料や不利な条件などに反論できます。

当事者同士では感情的になり、話し合いが進められないケースもあるため、賃貸人との交渉を代行してもらえるのも大きなメリットでしょう。

立ち退き交渉を弁護士に依頼すると、主に以下の費用が発生します。

着手金は、正式に弁護士へ依頼するときに発生する費用です。

成功報酬は、立ち退き交渉が完了した後に賃借人の得た経済的な利益に応じてかかる報酬です。

たとえば弁護士の介入による立ち退き料の増額などが基準になります。

弁護士事務所によっては初回無料相談を実施しているため、積極的に利用し、親身になって相談に乗ってくれる弁護士を探しましょう。

強制退去させられた場合、以下のデメリットがあります。

それぞれのデメリットについて見ていきましょう。

家賃を滞納して強制退去となった場合、滞納履歴が保証会社や信用情報機関に登録される可能性があります。

たとえば、全国賃貸保証業協会では家賃の滞納履歴が登録され、加盟する保証会社に共有されます。

クレジットカードの支払いを滞納した場合や信販系の保証会社を利用して滞納した場合、信用情報機関に事故情報が登録されるでしょう。

賃貸人や保証会社は契約前に調査を行うケースが少なくないため、過去の滞納が知られると契約を拒否される可能性が高くなります。

賃貸住宅を契約するときは、敷金や礼金などの初期費用が家賃の約2~3カ月分かかります。

家具や家電の購入、火災保険への加入などが必要になる場合も、一時的に高額な支払いが発生するケースがあるでしょう。

さらに、賃貸人が負担している裁判費用や強制退去の費用などは、手続き後に一括して賃借人に請求されます。

強制執行を受ける場合、手元にまとまった資金はないケースがほとんどであるため、高額な初期費用の支払いは難しいでしょう。

家賃の未払いを放置すると、最終的には裁判上の手続きで退去の強制執行が実施されます。

強制執行を受けた場合、滞納履歴や事故情報として登録され、今後の日常生活に支障をきたす可能性もあります。

強制執行を防ぐためには、家賃の支払いや賃貸人との交渉が必要ですが、専門的な知見がなければ個人での対応は難しいかもしれません。

時間が経つと解決がより難しくなってしまうため、できるだけ早く弁護士に相談して解決方法を検討していきましょう。