相続税申告の料金表、つまり税理士に相続税申告を依頼したときに依頼者が支払う報酬(費用)については、主に2つの要因によってその金額が決まります。

1つは、亡くなられた方の遺産総額・財産の種類・相続人の数など、相続税の申告内容の複雑さ、手間のかかり具合、計算ミスによるリスクの大きさといった依頼者側の状況。もう1つは、税理士側の料金設定です。

2002年に税理士会の報酬規定が廃止されてから、税理士報酬は各事務所が自由に設定しています。特に相続税申告の料金は、相続した多額の財産のうちから支払うため高額請求しても断られないだろうと、事後に、数百万円を請求するような悪質な税理士事務所も存在していたようです。

インターネット、スマホで簡単に税理士事務所のホームページが見れる時代になり、相続税申告の料金表を開示する税理士が増えた今、相続税申告の税理士報酬は、依頼前からきちんとした見積りを出してくれる事務所が増えてきました。

なかでも相続税に特化し、高い専門性と品質で全国から年間3,000件以上の申告の依頼を受ける弊社(2024年度実績)は、お客様にご依頼頂きやすいよう相続税申告の明朗料金と低価格化を業界を率先して進めてきました。

目次

相続税申告の料金表(税理士報酬)【VSG相続税理士法人】

基本料金

| 遺産総額 | 申告料金 |

|---|---|

| ~4,000万円 | 13万円 (税込14.3万円) |

| ~5,000万円 | 23万円 (税込25.3万円) |

| ~6,000万円 | 28万円 (税込30.8万円) |

| ~7,000万円 | 33万円 (税込36.3万円) |

| ~8,000万円 | 38万円 (税込41.8万円) |

| ~9,000万円 | 43万円 (税込47.3万円) |

| ~1.0億円 | 48万円 (税込52.8万円) |

| ~1.5億円 | 63万円 (税込69.3万円) |

| ~2.0億円 | 78万円 (税込85.8万円) |

| ~3.0億円 | 110万円 (税込121万円) |

| 3.0億円以上 | 別途お見積り |

追加料金

| 税務調査事前対策(書面添付) | 一律5万円 (税込5.5万円) |

|---|---|

| 土地の評価 | 1利用区分ごとに5万円(税込5.5万円)を加算 ※倍率方式で評価額を算出する地域の土地は、1筆あたり5,000円加算させて頂きます。 |

| 共同相続人 | 2人目以降、1人あたり申告料金の10%を加算 ※ただし加算は4人目まで |

| 非上場株式 | 1社につき15万円 (税込16.5万円)~ ※非上場株式とは未公開株式のことで、一般的には被相続人が会社の創業者だった場合に保有していることが多いです。 |

税理士報酬に含まれるサービス内容【VSG相続税理士法人】

相続税申告の税理士報酬を比較検討する際に必ず注意してほしいのは、依頼する税理士によって相続税額が変わるということです。

ただ判断を難しくさせるのは、税理士報酬は同じ品質であれば安ければ安いほうがメリットがあるのに対して、相続税額は限度を超えて下げてしまうと、税務署に追徴課税されてしまう可能性があるという事実です。

つまり、

相続税額+税理士報酬+税務調査による追徴課税リスク

が最小となる税理士を選ぶべきでしょう。

上記の料金表に含まれる、弊社のサービス内容をご紹介します。

二次相続も踏まえた節税提案

税務署に指摘されない範囲内で、最小限の相続税額を実現いたします。相続税申告は普通、税理士へ支払う報酬(費用)以上に、相続税額の増減のほうが大きな金額差が生まれます。そのため、可能な限りの相続税節税こそ一番のサービスであると弊社は考えます。

ご依頼された相続税申告だけでなく、将来配偶者が亡くなる際の「二次相続」を見据えた最善の節税提案をわかりやすく説明させて頂きます。

財産目録の作成

銀行口座の残高証明書や不動産の課税明細などをもとに、亡くなられた方の遺産について財産目録を作成させて頂きます。正式な書面として一覧化することで、遺産の全貌が一目瞭然となり、相続人同士の遺産分割協議を開始するための指標となるでしょう。

遺産分割の提案と協議書作成

遺言書が残されていない場合、相続人同士で遺産分割協議を行わなければなりません。どの遺産を誰がいくら相続するか、相続人全員が納得できる分け方を決める必要があります。話し合い自体に税理士が介入する余地はありませんが、どう分けたほうが相続税が安くなるかという節税目線での遺産分割方法は、専門の税理士だけができる高度な提案です。

相続税申告書の作成と提出

ご家族が亡くなってから10カ月以内に、亡くなられた方の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。申告書の作成と税務署への提出、そして申告書控えの納品まで弊社が責任を持って行います。

料金表に含まれない相続手続き

税理士報酬のお見積り時点では判明していなかった遺産が見つかった等、事前にお聞きした内容から状況が大きく変わらない限り、上記の料金表から追加請求することは一切ありません。

逆に、相続が発生した際によくある手続きのうち、料金表に含まれないものは以下の通りです。

- 身分関係書類および金融機関資料の収集

- 不動産の名義変更(相続登記)

- その他の名義変更(銀行口座や証券など)

- 相続争いの解決(遺産分割・遺留分減殺請求など)

- 相続放棄

- 遺言執行

相続に関する専門家がすべて揃うベンチャーサポートグループでは、これらの相続手続きをご依頼頂くことも可能です。

税理士報酬事例【VSG相続税理士法人】

実際に相続が発生した方の具体的な事例ごとに、それぞれ税理士報酬がいくらかかるかを見ていきましょう。

ケース1.財産1億円未満/ご自宅と預貯金のみのケース

首都圏にお住まいで、会社勤めをしていた方が亡くなられた場合によくある、シンプルな財産構成の相続です。

| 法定相続人 | 妻1人 |

|---|---|

| 財産構成 | ご自宅(路線価評価で3,500万円)、預貯金(残高2,100万円) |

| 遺産総額 | 5,600万円 |

| 基本料金(6,000万円以下) | 28万円 |

|---|---|

| 追加料金(土地の評価) | 5万円 |

| 税理士報酬:計 | 33万円(税込36.3万円) |

ケース2.財産1億円未満/相続人が3人以上いるケース

相続人が複数いる場合、相続税申告は全員が共同で行うことが一般的です。それは相続税が、自分が相続した財産にだけかかるのではなく、亡くなった方の遺産総額に対してかかるという計算方法をとるためです。

相続人同士が揉めている場合は別々で申告するケースも稀にありますが、ここでは一般的な申告を共同で行う場合を見てみます。

| 法定相続人 | 夫1人、子ども3人 |

|---|---|

| 財産構成 | ご自宅(路線価評価で5,000万円)、預貯金(残高1,700万円)、生命保険金(夫を受取人とする1,000万円) |

| 遺産総額 | 7,700万円 |

| 基本料金(8,000万円以下) | 38万円 |

|---|---|

| 追加料金(土地の評価) | 5万円 |

| 追加料金(共同相続人) | 11.4万円 |

| 税理士報酬:計 | 54.4万円(税込59.8万円) |

ちなみに、相続人が複数いる場合、税理士報酬を誰が負担するのか?は自由に決めることができます。リンクしたページをご確認ください。

ケース3.財産3億円超/複数の不動産と多額の金融資産があるケース

複数の不動産や、多額の金融資産を持ついわゆる資産家の方が亡くなった場合は、それに伴って相続税申告にかかる税理士の報酬も高くなります。税務調査の確率も高くなってしまうため、その対策も講じておくべきでしょう。

| 法定相続人 | 妻1人、子ども1人 |

|---|---|

| 財産構成 | ご自宅(路線価評価で8,000万円)、賃貸マンション(路線価評価で1億3,000万円)、預貯金(残高4,000万円)、金融資産(上場株式1億円) |

| 遺産総額 | 3億5,000万円 |

| 基本料金(4億円以下) | 142万円 |

|---|---|

| 追加料金(土地の評価) | 10万円 |

| 追加料金(書面添付) | 5万円 |

| 追加料金(共同相続人) | 14.2万円 |

| 税理士報酬:計 | 171.2万円(税込188.3万円) |

ケース4.申告期限まで時間がないケース

相続税の申告期限は一般的に、亡くなった日から10カ月と定められています。遺言書が残されていない場合、申告よりも先に遺産分割協議を済ませる必要がありますが、相続人同士が揉めてしまってスムーズにいかず、申告がぎりぎり(期限まで残り2カ月半)になってしまったケースはどうなるでしょうか。

| 法定相続人 | 兄妹2人 |

|---|---|

| 財産構成 | 預貯金(残高8,000万円)、金融資産(公社債5,000万円) |

| 遺産総額 | 1億3,000万円 |

| 基本料金(1.5億円以下) | 63万円 |

|---|---|

| 追加料金(書面添付) | 5万円 |

| 追加料金(共同相続人) | 6.3万円 |

| 追加料金(スピード加算) | 7.4万円 |

| 税理士報酬:計 | 81.7万円(税込89.9万円) |

ケース5.事業経営者のケース

個人事業主で、毎年確定申告をしていた方が亡くなった場合、相続税の申告とは別に、所得税の「準確定申告」をする必要があります。その場合の税理士報酬は、別途計算・請求されることになります。

| 法定相続人 | 夫1人 |

|---|---|

| 財産構成 | ご自宅(路線価評価で3,000万円)、預貯金(残高1,500万円)、事業用資産等(たな卸資産や備品など2,200万円) |

| 遺産総額 | 6,700万円 |

| 基本料金(7,000万円以下) | 33万円 |

|---|---|

| 追加料金(土地の評価) | 5万円 |

| 税理士報酬:計 | 38万円(税込41.8万円) |

準確定申告とは、亡くなった事業経営者が1月1日~亡くなった日までの間の所得税を計算して申告・納税する制度です。準確定申告の申告期限は一般的に、亡くなった日から4カ月と定められています。

| 準確定申告(事業所得) | 98,000円(税込107,800円)※事業規模や取引数などによる |

|---|

ケース6.相続税がギリギリかからなかったケース

相続税がかかるかどうか?はよくあるご相談事例です。基礎控除の金額と概算で比較できない場合は、申告をする前提で計算した報酬の半額を通常どおり着手時に支払います。

資料を収集し、財産計算を詳しく行なった結果、財産額が基礎控除以下となり相続税の申告義務がなくなった場合は、残額の支払いは不要でそのまま着手金のみにて業務終了となります。

| 法定相続人 | 妻1人、子ども2人 |

|---|---|

| 財産構成 | 預貯金(残高3,600万円)、金融資産(上場株式1,000万円) |

| 遺産総額 | 4,600万円 |

| 基本料金(5,000万円以下) | 23万円 |

|---|---|

| 追加料金(共同相続人) | 4.6万円 |

| 残金入金不要 | ▲13.8万円 |

| 税理士報酬:計 | 13.8万円(税込15.2万円) |

ケース7.申告期限までに遺産分割協議が終わらなかったケース

亡くなった方に配偶者も子どももおらず、両親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。

先に亡くなっている兄妹に子どもがいる場合は代襲相続と言って、相続権が甥・姪にも引き継がれます。

このような複数の兄妹姉妹が相続人となる場合は、遺産分割協議が10ヶ月以内にまとまらないケースも多々あります。

この場合、10ヶ月以内に法定相続分で一旦申告し、その後遺産分割協議が終わってから、税務署に修正申告(あるいは更正の請求)をすることになります。

| 法定相続人 | 兄妹3人、甥1人、姪1人 |

|---|---|

| 財産構成 | ご自宅(路線価評価で4,000万円)、預貯金(残高2,500万円)、金融資産(投資信託2,500万円) |

| 遺産総額 | 9,000万円 |

| 基本料金(9,000万円以下) | 43万円 |

|---|---|

| 追加料金(土地の評価) | 5万円 |

| 追加料金(共同相続人) | 17.2万円 |

| 追加料金(修正申告:基本一律) | 10万円 |

| 税理士報酬:計 | 75.2万円(税込82.7万円) |

その後、遺産分割協議が終わると、その日から4ヶ月以内に修正申告書および更正の請求書を提出しなければなりません。

期限内に遺産分割協議が終わっているケースと比べて追加の書面提出となるため、このケースのみ事前通知をした上で10万円(税込11万円)をご請求させて頂きます。

ケース8.田畑や山林などをたくさん持っているケース

田舎の田畑や山林は、国税庁が路線価を付していないこともあり、その場合は倍率方式で相続税評価額を計算することになります。

倍率方式は、路線価方式ほど複雑な計算が不要のため、評価にかかる税理士報酬が割安に設定されていることも多いです。

| 法定相続人 | 子ども1人 |

|---|---|

| 財産構成 | ご自宅(路線価評価で3,300万円)、田畑・山林が合計7つ(倍率評価で200万円)、預貯金(残高1,300万円) |

| 遺産総額 | 4,800万円 |

| 基本料金(5,000万円以下) | 23万円 |

|---|---|

| 追加料金(土地の評価) | 8.5万円 |

| 追加料金(書面添付) | 5万円 |

| 税理士報酬:計 | 36.5万円(税込40.1万円) |

ケース9.非上場株式の創業者であるケース

法人の創業者が亡くなった場合、その方が持っていた株式は、株式市場ですぐに価格が確認できる上場株式とは異なり、複雑な相続税評価が必要となるため料金が加算されます。ただ、株式の分割割合など、税理士ならではのアドバイスをお伝えできます。

| 法定相続人 | 長女1人、長男1人、養子縁組していた長女の子1人 |

|---|---|

| 財産構成 | ご自宅(路線価評価で6,000万円)、預貯金(残高3,000万円)、非上場株式(相続税評価額8,500万円) |

| 遺産総額 | 1億7,500万円 |

| 基本料金(2億円以下) | 78万円 |

|---|---|

| 追加料金(土地の評価) | 5万円 |

| 追加料金(非上場株式の評価) | 15万円 |

| 追加料金(共同相続人) | 15.6万円 |

| 税理士報酬:計 | 113.6万円(税込124.9万円) |

ケース10.相続人同士が揉めていて別々の税理士に依頼するケース

相続税申告は、亡くなった方1名に対して複数の相続人が共同して1つの申告を作成するケースが一般的です。しかし、相続人同士が揉めている場合はお互いがお互いに知っている財産を明かしたくない・連絡を取りたくない等の様々な理由によって、別々に申告するケースが稀にあります。

その場合は別々の税理士事務所に依頼することになるので、通常の約2倍の税理士費用がかかってしまうことに注意してください。※ただし弊社計算では、共同相続人の料金加算がなくなります

| 法定相続人 | 長男1人、長女1人(長女は弊社以外の税理士に依頼済み) |

|---|---|

| 財産構成 | 預貯金(残高4,000万円)、金融資産(上場株式2,000万円)、生命保険金(長男を受取人とする800万円、長女を受取人とする800万円) |

| 遺産総額 | 7,600万円 |

| 基本料金(8,000万円以下) | 38万円 |

|---|---|

| 追加料金(書面添付) | 5万円 |

| 税理士報酬:計 | 43万円(税込47.3万円) |

税理士報酬の自動シミュレーション【VSG相続税理士法人】

下記シミュレーターを入力すると、弊社にご依頼頂いた場合の相続税申告のお見積りが計算されます。

料金のお問い合わせや無料相談のご利用は、フリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。

税理士の報酬相場と賢い選び方について

相続税申告を依頼する税理士を、支払う報酬(費用)の金額で決めるというのは1つの選択肢ですが、先ほど見たとおり、相続税額と税務調査による追徴課税リスクをあわせて考えなければ、結果的に支出が増えてしまいかねません。

しかし、依頼前にどの税理士が一番相続税の節税に詳しく、税務調査から自分を守ってくれるかを見極めるのは難しいでしょう。ここではその見極めの参考となる考え方をご紹介します。

相続税申告における税理士報酬の相場

まず、相続税申告における税理士報酬の相場を知っておきましょう。遺産の種類にもよりますが、遺産総額の0.5%~1%程度がだいたいの目安と言われています。つまり、遺産総額が8,000万円の場合は税理士報酬が40万円~80万円程度、遺産総額が2億円の場合は税理士報酬が100万円~200万円程度が目安となります。

相続税申告の料金は多くの事務所で、遺産総額に基づく「基本報酬」と必要に応じて追加される「加算報酬」の合計額としています。

Webサイトで料金表を公開している税理士事務所の価格帯を独自調査したところ、基本報酬と加算報酬の相場は以下の表のようになりました。

| 遺産総額 | 税理士報酬の費用相場 |

|---|---|

| 5,000万円未満 | 20〜50万円 |

| 5,000〜7,000万円 | 25〜70万円 |

| 7,000万〜1億円 | 35〜100万円 |

| 1〜3億円 | 50〜300万円 |

| 3〜5億円 | 150〜500万円 |

| 5億円以上 | 250万円以上で個別見積もり |

- ※

- VSG相続税理士法人調べ

| 項目 | 加算報酬額 |

|---|---|

| 土地(1利用区分につき) | 5〜10万円 |

| 非上場株式(1社につき) | 15〜30万円 |

| 相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 基本報酬額×10% |

- ※

- VSG相続税理士法人調べ

基本報酬は遺産総額が高くなるにつれて上昇し、加算報酬は遺産の土地や非上場株式、相続人の数などの状況によって追加されます。非上場株式については、上場株式と違い評価が難しいため、加算報酬額の対象とする税理士事務所が多いようです。

このように相続税申告の税理士報酬は、「遺産総額」「財産の内容」「相続人の数」を総合して算出されます。しかし、明瞭な料金表がなく報酬については応相談としている事務所もあります。

料金表をWebサイトで公開していない税理士は、相場である遺産総額の1%を超える料金を請求されたり、根拠不明確な料金が請求に含まれている場合があるため注意が必要です。遺産総額は数千万円や数億円といった大きな金額になることが多いため、依頼前に見積もりを取って比較検討するようにしましょう。

相続税申告を税理士に依頼する人の割合

相続税申告は所得税の確定申告と同じく、期限までに申告・納税さえすれば、その手段については自力で調べながら申告書を完成させるか・有料で税理士に依頼するか、いずれの方法かは問われません。

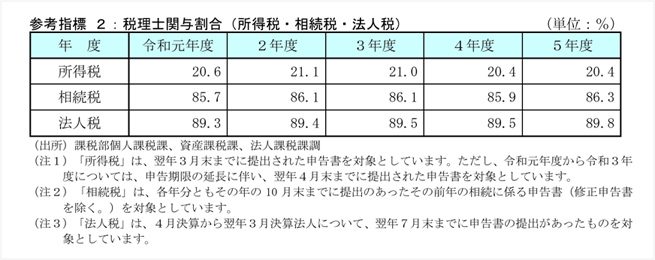

ただ、毎年のように行い少しずつ作業に慣れてくる所得税と違って、相続税の申告は一回きりかつ複雑であることから、85%以上の方が税理士に依頼しているというデータが財務省HPにて公表されています。

相続税専門事務所の強み

普段、あまり税理士と関わりがない方は、税理士だったら誰でも相続税に詳しいと思うかもしれません。しかし、医者に外科医と内科医がいるように、税理士にも専門分野があります。実際、税理士試験は11ある税法のうち5つに合格すれば税理士の資格を得られるため、半分以上が「相続税法」に合格せずに税理士になっているのです。

相続税申告の依頼者は、料金が安くて近場にオフィスを構える税理士に依頼したいという方が多いですが、それよりも「税務署に指摘されない範囲内で最小限の相続税額を実現してくれる、相続税に詳しい税理士」に依頼することをお勧めします。

そのほうが結果的に支出が安くて済み、さらに申告後、税務調査に怯えることなく安心して日常生活に戻れるからです。 立地の問題ですが、相続税専門の税理士事務所は国内に数社しかないこと、および、相続税申告の完成までに3回以上面談することは少ないことから、近場の税理士にこだわると選択肢が狭まってしまいます。

税理士書面添付制度の活用

相続税専門事務所の強みのひとつに「書面添付制度」の活用があります。書面添付制度とは、税務調査が怖い、税務署に目をつけられたくないと思う依頼者にとって最善の制度で、依頼者が税務署の追及を受ける可能性を最小限にできる、申告書のオプションのようなものです。

「税理士による品質保証書」とも言われるこの添付書面を相続税の申告書と一緒に提出することで、税務署は簡単に税務調査をすることができなくなります。

書面添付制度を利用した相続税の申告書について税務調査を行う場合は、税務署はまずその品質保証を行った税理士の意見を聞き、それでもなお税務調査が必要であることを明らかにしなければなりません。

弊社では、とにかく低価格で依頼したいという方にも対応できるように、書面添付をする場合の料金5万5,000円(税込)を基本料金と別に設定していますが、相続人全員にご安心頂くために推奨しています。

相続税理士の賢い選び方

相続税申告を税理士に依頼する場合の賢い選び方をまとめると、「明朗で低価格な料金提示がある」「相続専門で税務調査に強い税理士」「他の専門家との連携がスムーズ」の3点がもっとも重要なポイントとなります。

相続税に強い税理士の選び方については、「相続税に強い税理士の探し方とは?選び方のコツや見極めるポイント」こちらの記事でより詳しく解説しています。

一生に一度の重大ごとですので、依頼する相手は慎重に検討してみてください。

どれだけ検討しても、依頼前にどんな税理士がどんなサービスをしてくれるかは分からないと思われる方は、その税理士法人の口コミやお客様の声を見るという方法をお勧めします。

弊社がこれまでにサポートしてきたお客様から頂いた口コミは「相続専門の税理士に寄せられた口コミ・お客様の声【VSG相続税理士法人】」こちらにまとめていますのでご参考ください。

相続税申告はVSG相続税理士法人にお任せください

相続が発生した場合、相続人同士で揉めごとが起こりそうなときは弁護士、揉めごとがなさそうなときは税理士にすぐに相談することをお勧めします。

相談する専門家を選ぶときは、価格の安さや近さも大事ですがそれよりも、相続に詳しいかどうか、相続の経験が豊富かどうかを必ず確認するようにしてください。

弊社VSG相続税理士法人は、高い専門性と品質で全国から年間3,000件以上の申告の依頼を受けております。料金面でも、お客様にご依頼頂きやすいよう相続税申告の明朗料金と低価格化を業界を率先して進めてきました。

税務署に指摘されない範囲内で、最小限の相続税額を実現いたします。税理士だけでなく、弁護士・司法書士・行政書士・不動産宅建士など、相続の手続きに必要なすべての専門家が揃っておりますので、安心してお任せください。

会社概要

| 会社名 | VSG相続税理士法人 (旧:ベンチャーサポート相続税理士法人) |

|---|---|

| 本店所在地 | 東京都中央区銀座3-7-3 銀座オーミビル8階 |

| 代表者 | 税理士 古尾谷裕昭(東京税理士会 登録番号104851) |

| オフィス所在地 | |

| グループ従業員数 | 1,550名(2025年現在) |

| グループ会社 |

VSG行政書士法人 VSG司法書士法人 VSG土地家屋調査士法人 VSG不動産株式会社 VSGインシュアランス株式会社 VSGアセットマネジメント株式会社 ベンチャーサポート税理士法人 ベンチャーサポート社会保険労務士法人 ベンチャーサポートコンサルティング株式会社 |

| 提携事務所 | VSG弁護士法人 |

社員税理士紹介

税理士 三ツ本純 (東京税理士会/登録番号135327)

税理士 西井康浩 (東京税理士会/登録番号129305)

税理士 武田秀哲 (東京税理士会/登録番号147232)

税理士 高山弥生 (東京税理士会/登録番号116324)

税理士 近藤洋司 (東京地方税理士会/登録番号139107)

税理士 三枝樹広 (千葉県税理士会/登録番号139917)

税理士 大星由記 (関東信越税理士会/登録番号137300)

税理士 河村昌輝 (名古屋税理士会/登録番号144489)

税理士 板垣吉則 (近畿税理士会/登録番号149191)

税理士 井口貴代 (近畿税理士会/登録番号137951)

税理士 桑原弾 (九州北部税理士会/登録番号126748)

無料相談・お問い合わせ

相続にお困りの方は、いつでもお気軽にお電話ください。

無料相談だけのご利用も大歓迎で、実際にご相談頂いた方の約4割は無料相談だけでお悩みが解決して、安心してお帰り頂いております。

相続税申告やその他の具体的なご依頼を頂くまで、料金を頂くことはございません。