家賃を滞納した後、賃貸人や裁判所からの連絡を放置し続けると、最終的には物件から強制退去させられる可能性があります。

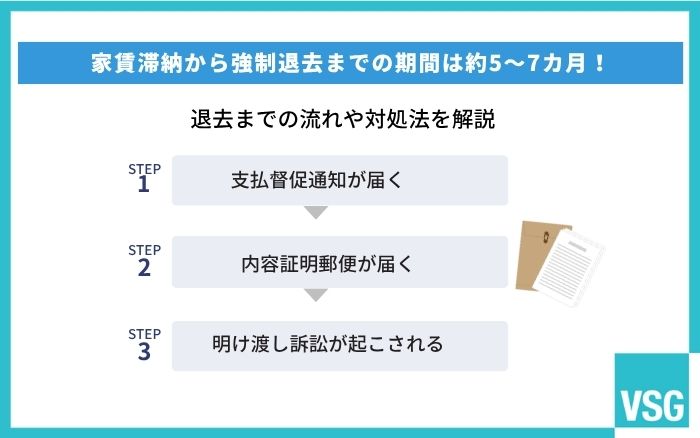

強制退去させられるまでの期間は、目安として家賃滞納からおおよそ5〜7カ月ほどのケースが多いでしょう。

強制退去が認められるには、家賃滞納や他の違反など、総合的な事情から賃貸人と賃借人の信頼関係が壊れたとみなされる必要があります。

ここでは、強制退去させられる条件や、家賃滞納から強制退去させられるまでの期間などを解説します。

目次

明け渡し訴訟を起こすには、賃貸人と賃借人との信頼関係が壊れたとみなされる必要があります。

原則として、1~2カ月の家賃滞納で賃貸人と賃借人との信頼関係が壊れたと扱われるケースは、ほとんどありません。

一般的には、約3カ月以上家賃を滞納すると信頼関係が壊れたと判断されやすく、賃貸人が明け渡し訴訟の準備に取り掛かる一つの基準になるでしょう。

家賃を滞納した期間だけでなく、滞納の常習性や他の違反なども含めて総合的に判断されます。

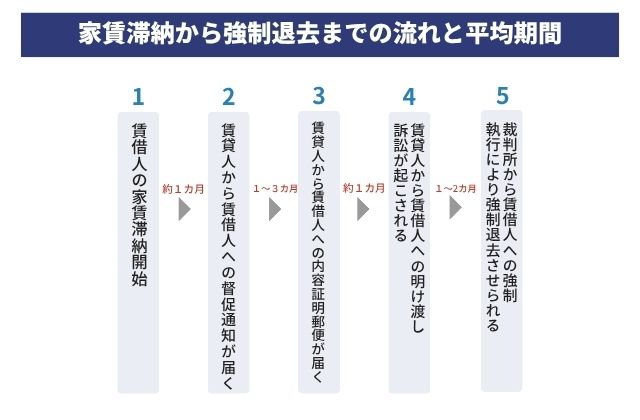

家賃を滞納してから強制退去が執行されるまでの平均期間は、約5~7カ月と言われています。

家賃滞納から強制退去までの流れは、以下の通りです。

家賃滞納から強制退去までの流れ

実際にどのような流れとなるのか、順を追ってみていきましょう。

家賃を滞納し始めたときは、まず口頭や文書で家賃の支払督促が届きます。

督促が届いたにもかかわらず家賃を支払わない場合、賃貸人は賃借人の保証人に対して家賃の支払いを請求します。

口頭や文書での督促は、家賃滞納から1カ月で届くケースも珍しくありません。

家賃を2~3カ月滞納すると、保証人に連絡が届く可能性が高くなるでしょう。

滞納した家賃をすぐには支払えない場合でも、支払計画を提示できれば猶予をもらえる可能性があります。

支払計画には、主に以下のような項目を記載します。

支払計画の作り方や賃貸人への連絡などが難しいときは、弁護士に相談しましょう。

保証人がいない場合や、保証人が家賃を支払わない場合は、滞納した賃借人へ内容証明郵便が届きます。

内容証明郵便が届くのは、一般的に約3~6カ月家賃を滞納した場合ですが、2〜3カ月の滞納でも送付されるケースはあります。

内容証明郵便は、郵便局が郵送物の内容や送付日、到達日などを証明する郵便です。

内容証明郵便で通知される内容は、以下の通りです。

内容証明郵便で通知される内容

家賃滞納の支払いの督促

家賃滞納解消の催告

賃貸借契約の解除

一般的に、催告は初回の滞納があったときに支払いを促す通知です。

催告を放置すると督促が送付され、最終通告として支払わない場合の法的措置などが予告されます。

解除通知は、契約関係を終了させる意思表示です。

内容証明郵便を受け取らなければ、支払いをしなくてよいと思う方がいる方がいるかもしれません。

内容証明郵便は、受取拒否しても到達したとみなされるケースがあり、意図的に受取拒否をすると不利になる可能性もあるため注意しましょう。

内容証明郵便が届いてから1カ月前後で、明け渡し訴訟が起こされます。

明け渡し訴訟を起こされた場合の流れは、以下の通りです。

明け渡し訴訟の流れ

裁判所に出席して反論する

和解案を提出する

賃貸人と賃借人が交渉する

訴訟の開始後、裁判所からの呼び出し状で指定された期日に出頭し、口頭弁論などの手続きを行います。

訴えられた側は、答弁書を提出して原告の主張に対する反論を行います。

反論や和解案の提起をせずに賃借人が裁判を欠席すると、賃貸人の主張を正しいと認めたと判断されるため注意しましょう。

判決確定までは申立てから約3〜6カ月ほどかかりますが、欠席や和解があった場合は1~2カ月ほどで判決が確定する可能性もあります。

和解とは、当事者間の話し合いで条件などを定め、紛争を解決する方法です。

明け渡し訴訟で反論あるいは和解案を交渉する場合は、その交渉期間の分だけ明け渡し訴訟の確定判決が遅れます。

明け渡し訴訟に対応する場合は、専門家である弁護士に相談しましょう。

判決の確定によって賃借人が物件から立ち退くよう命令された後、期日を過ぎても物件に居座り続けると強制退去が実施されます。

強制退去とは、裁判所の執行官が物件にある家財などを運び出し、鍵を交換して賃借人を強制的に退去させる手続きです。

強制執行は、賃貸人が強制執行を申し立てた後、約1~2カ月ほどで実施されます。

強制退去後に運び出された家財などを回収するには、通常、預けられた業者に保管費用を支払わなければなりません。

強制執行の費用も賃借人の負担と定められており、退去後に賃貸人から請求されます。

家賃を滞納した場合のデメリットは、以下の通りです。

家賃滞納のデメリット

遅延損害金が発生する

個人信用情報に傷がつきやすい

それぞれのデメリットを解説します。

家賃滞納をすると、滞納分に対して遅延損害金を請求される恐れがあります。

遅延損害金とは、期日までに家賃を支払わなかった場合、賃借人から賃貸人へ損害賠償として請求できる金銭です。

遅延損害金の利率は、法定利率は年3%ですが、契約で定められた約定利率があれば優先されます。

約定利率の上限は14.6%であり、以下のように計算されます。

たとえば、家賃10万円を60日延滞した場合、法定利率の年3%なら遅延損害金は約493円です。

約定利率14.6%が適用された場合、家賃10万円×14.6%×60日÷365日により約2,400円となります。

家賃延滞損害金は支払期日の翌日から発生し、延滞した日数分を支払わなければなりません。

滞納分の家賃に加えて支払う金銭であるため、早期に支払いましょう。

家賃を滞納すると、個人信用情報に傷がつく可能性があります。

個人信用情報とは、ローンの契約やクレジットの利用履歴や支払状況などに関する情報です。

クレジットカード会社や信販会社などは、入居審査の際、個人の信用情報を参照します。

滞納履歴があると、金融機関の融資が受けられなかったり、連帯保証人になれなかったりします。

賃貸物件では、信販会社の保証会社を利用している賃貸物件の家賃を滞納すると登録されるケースが多いです。

滞納を頻繁に繰り返すと、2カ月の滞納でも傷がつき、通常は5年前後は登録が抹消されません。

今の物件を退去しても、次の物件の入居審査が通らず、住む場所が見つからないリスクが伴います。

家賃を滞納したときは、以下の対処をしましょう。

それぞれの方法について見ていきましょう。

家賃を滞納してしまったときは、できるだけ早いタイミングで管理会社や大家に相談しましょう。

家賃を滞納したまま連絡なく放置すると、管理会社や大家から支払いの意思がないと判断されやすくなります。

滞納の理由や、今後の収入を得る見込みなどを説明し、納得してもらえれば分割払いや支払いの猶予などに応じてもらえる可能性があります。

分割払いや支払いの猶予などを相談するときは、今後は家賃を滞納しない旨を真摯に伝えるとよいでしょう。

家賃を滞納したときの公的支援制度としては、たとえば住居確保給付金などがあります。

住居確保給付金とは、市区町村ごとに定める額を上限として、実際の家賃額を原則3カ月間(延長含めて最大9カ月間)支給する制度です。

支給される額は、居住する市区町村や世帯の人数などで異なります。

支給を受けるには、収入や預貯金などが一定の基準を満たし、求職活動をしているなどの条件を満たさなければなりません。

詳しくは、最寄りの自治体へ確認しましょう。

家賃を滞納し、賃貸人から催告や解除通知が届いた段階であれば、交渉次第では訴訟を回避できる可能性があります。

訴状が届いた後でも、賃貸人との和解が成立すれば、分割払いなどで返済しつつ居住を続けられるケースもあるでしょう。

家賃を滞納してから時間が経つほど解決も難しくなるため、弁護士に相談し、できるだけ早く対応するのが重要です。

VSG弁護士法人では、お客様の不安な気持ちに寄り添いながら、親身になってサポートを行います。

家賃滞納から強制退去までの平均期間は5〜7カ月です。

滞納後にすぐに退去する必要はありませんが、支払いの催促が届き、内容証明郵便で賃貸借契約解除通知が届くと訴訟が提起される可能性が高いでしょう。

訴訟が提起された場合、個人では対応が難しいケースが多いため、専門家である弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に依頼すると、訴訟手続きの代行だけでなく、賃貸人との和解交渉なども行ってもらえます。

VSG弁護士法人では初回無料相談を実施しているため、できるだけ早く弁護士に相談して明け渡し訴訟に対応していきましょう。