賃貸物件の退去を控え、気になるのが「敷金は戻ってくるのか」「敷金以上請求される可能性はあるのか」ではないでしょうか。

新生活のためにも退去費用はおさえたいところですが、多くの人は請求金額が適切かもわからないままに支払うしかないのが現状です。

しかし、原状回復の範囲に関する知識があれば、払い過ぎを防げる可能性があります。

本記事では原状回復費用について知るために欠かせない「経年劣化」を中心に解説します。

目次

賃貸住宅の経年劣化について紹介します。

原状回復においては、通常損耗と特別損耗との区別も重要なため、併せて解説します。

経年劣化は、年数の経過によって物の品質が下がる状態を指します。

たとえば、クロスは経年劣化により少しずつ剥がれや変色が自然と起こってきます。

床などであれば、日照により色あせが生じる部分もあるでしょう。

時間の経過とともに、少しずつ自然に劣化していくのが、経年劣化です。

また、賃貸住宅の損耗は、経年劣化だけでなく通常損耗と特別損耗があります。

同じ「借りている部屋の汚れや損傷」でも原因により経年劣化・通常損耗・特別損耗の3種類に分類され、原状回復における扱いが異なります。

経年劣化は「人が住んでいるかどうかにかかわらず、年月の経過で自然な現象によって設備や建物が徐々に傷んでいき、品質が下がった状態」を指します。

通常損耗にあたるのは「普通に生活をしていて避けられない損傷」です。

特別損耗は「特別」とあるように、故意や不注意などによる「通常暮らしているだけでは発生しない損傷」を指します。

借主は「特別損耗」について原則負担が必要となります。

経年劣化や通常損耗は「借主の注意や努力では避けられない事柄」、特別損耗は「借主が気を付けていれば避けられる事柄」ともいえるためです。

特別損耗による修繕費用は原則敷金から差し引かれますが、敷金で費用がまかないきれない場合は追加で請求されます。

原状回復義務とは、「入居中に故意・過失などによって付けてしまった傷や汚れなどを退去時に借主の負担で修繕する義務」です。

原状回復義務は慣習などではなく法律によって明確に定められており、具体的な指針も国によって示されています。

まず、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(※以下ガイドライン)では、原状回復を次のように定義しています。

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」

また、民法621条では原状回復費用について、賃借人(借主)は「賃貸借が終了したときは、生じた損傷を原状に復する義務を負う」と定めています。

併せて、同条では「通常の使用によって生じた損耗や経験劣化を除く」とも規定しています。

さらに、国土交通省の2024年のガイドライン改定により、一層のトラブル防止のため、原状回復に関するルールの一部変更や明確化が行われました。

賃貸アパートやマンションの退去時に誰が原状回復費用の負担をするのか、以下の一覧を基に具体例を一つひとつ見ていきましょう。

| 貸主が負担 | 場所 | 借主が負担 |

|---|---|---|

| 家具設置による軽いへこみ 日焼けによる畳などの変色 | 床 | タバコの不始末による焦げ・焼け跡 ペットの糞尿による汚染 引っ越し作業でできてしまった傷 |

| 日焼けによる色褪せ 自然な汚れ・電気やけ 通常使用の画鋲・ピン穴 | 壁紙 (クロス) | タバコのヤニによる変色 子どもの落書き ペットのひっかき傷 管理不足によるひどいカビ |

| 経年による水垢やサビ | 水回り | 故意による破損 長年の掃除不足によるひどい汚れ |

| 自然な調整不良 経年のすり傷・表面剥がれ | 窓・建具 | 故意・不注意による破損 不注意による鍵の破損・紛失 |

| 経年による機能低下・汚れ 耐用年数経過による故障 | 設備 | 不適切な使用による故障 |

「経年劣化」と「通常損耗」にあたる原状回復費用は、貸主(オーナー)が負担します。

簡単にいうと、以下のような「誰がどれだけ丁寧に使っても通常こうなる」と考えられる状態に関する費用は貸主負担と考えてよいでしょう。

一方、経年劣化や通常損耗に含まれないのは、以下のような項目です。

経年劣化や通常損耗に含まれない、借主の故意や不注意によって付いた傷や汚れなどは特別損耗に該当します。

掃除を怠ったために発生したカビやサビなども、経年劣化には含まれないため、注意しましょう。

原状回復とみなされる範囲が少ないほど、退去費用は抑えられます。

なお、原状回復とみなされる範囲は、新品の状態からの経過年数によっても変化します。

次に、経過年数と借主の費用負担の関係について見てみましょう。

退去時にかかる費用は、長く入居するほど安くなる傾向にあります。

経年劣化や通常損耗は、毎月の家賃に修繕費が含まれていると考えられるためです。

また、退去費用は経過年数を考慮します。

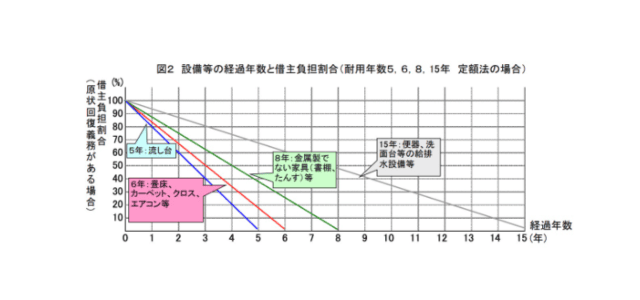

耐用年数とは、設備を新設してから価値がなくなるまでの期間です。

たとえばクロスなどは6年、トイレや給排水設備などは15年と定められています。

新築時から入居して3年経ったときのクロスの耐用年数は、残り3年で価値が50%まで下がります。

仮にクロスの修繕費用が10万円であったとすれば、借主の負担は50%の5万円程度が目安です。

つまり、耐用年数以上の期間に入居すれば、退去費用は安くなります。

退去費用の一般的な相場の目安は、以下の通りです。

退去費用は清掃状態や喫煙・ペット飼育の有無によっても変動するほか、「特別損耗」にあたる借主負担の部分があれば費用が上乗せされます。

さらに、契約書の特約内容によっては入居者負担が増える場合があります。

退去費用が変動するのは入居者側だけの事情によるとは限りません。

オーナー側が多くの所有物件の原状回復作業を一つの業者に依頼しているなどの理由から、請求される費用が割安になる場合もあるでしょう。

部屋の汚れや傷が、経年劣化に該当するのか気になる方も多いでしょう。

ここでは、部屋の部分別で経年劣化になる項目を紹介します。

| 経年劣化 | 通常損耗 | 特別損耗 |

|---|---|---|

| 日焼けによる色あせ | 家具の設置による床の凹み | •飲み食べこぼし放置によるカビや腐食 •家具の移動による床の擦り傷 |

日焼けによるの変色は「経年劣化」、家具の設置による床の凹みは、「通常損耗」です。

一方、飲み食べこぼし放置によるカビや変色は「特別損耗」にあたります。

| 経年劣化 | 通常損耗 | 特別損耗 |

|---|---|---|

| 日焼けによる色あせ | 画鋲を刺した跡などの小さな穴 | •子どもの落書き •タバコのヤニによる変色 |

床と同様に、日焼けによるクロスの色あせは「経年劣化」、ポスターやカレンダーなどを留めるために使った画鋲の小さな穴は「通常損耗」です。

ただし、ビスなどで家具を留めたときの跡や子どもの落書き、タバコのヤニなどは「特別損耗」に該当します。

| 経年劣化 | 通常損耗 | 特別損耗 |

|---|---|---|

| •トイレの壁や浴室内の黄ばみ •パッキンの故障 | •トイレの水漏れ •浴室の不具合 | •清掃を怠ったために発生したカビ •不注意によって故障させた設備 |

水回りの設備の黄ばみやパッキンの破損は「経年劣化」、水漏れなどの不具合は、故意・過失でなければ「通常損耗」扱いです。

一方、使い方が悪く水回り設備を故障させてしまった場合などには「特別損耗」となります。

| 経年劣化 | 通常損耗 | 特別損耗 |

|---|---|---|

| 耐用年数が経過したエアコンの故障 | エアコンを設置した場合のビス穴 | •タバコの臭いが付着している場合 •子どもが物を投げつけて破損させた |

耐用年数の経過による故障、あるいは災害起因を含めた自然故障は「経年劣化」として扱われます。

一方、タバコの臭いやヤニの付着による汚れ、故意・過失による故障は「特別損耗」として扱われます。

ここでは、退去時にオーナーと経年劣化・原状回復で揉めたときの対処法と、未然にできる対策を紹介します。

退去時にオーナーから請求された退去費用の中に、貸主負担分が含まれていないかを確認してみましょう。

高額な退去費用の理由として、貸主負担である経年劣化や通常損耗の項目の修繕費用が含まれているケースが多くあります。

特に床やクロスなどは、借主が修繕費用を支払う必要があると認識している貸主も多く、経年劣化に関係なく請求される場合があります。

口頭で高いと伝えても、貸主は納得できないため、原状回復のガイドラインと照らし合わせ、チェックしてみましょう。

貸主へ直接金額交渉すると、さらにトラブルになる可能性も高いため、不動産会社へ相談してみましょう。

交渉次第では、不動産会社から貸主へ相談し、退去費用が安くなる場合があります。

もちろん交渉する際は、高額である明確な根拠が必要です。

賃貸借契約書と国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを用意し、貸主負担が含まれている箇所を証明しましょう。

不動産会社も退去費用に関するプロですが、見落としてしまう場合もあるため、しっかり根拠を伝えれば貸主へ交渉してくれます。

入居時に見つけた部屋の傷や汚れを、写真などで記録して共有しておくと経年劣化や通常損耗の箇所を一目で判断できます。

貸主へ経年劣化や通常損耗による傷だと伝えても、証明できなければいつ付いた傷なのかわからず、退去費用に含まれる可能性もあります。

前入居者が付けた傷であるにも関わらず、退去費用に含まれてしまうと借主も納得できないでしょう。

入居時にチェックリストを使い、写真と一緒に不動産会社経由で貸主へ渡しておきましょう。

チェックリストとは、傷や汚れがある箇所をマークする書類で、近年では不動産会社から入居時に渡されます。

活用すれば、「経年劣化や通常損耗の箇所」を共有でき、退去費用に関するトラブルを未然に防げます。

不動産会社から渡されない場合は、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン「 入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(8ページ)」に添付されている書類を活用しましょう。

退去時の原状回復費用について納得いかない場合、まず相談先として考えられるのは管理会社です。

しかし管理会社としては、都度変わる入居者(借主)よりも長期的に安定した関係を築きたいオーナー(貸主)側に立ちやすくなります。

入居者側に配慮した対応が得られない可能性も十分に考えられるでしょう。

弁護士に依頼すると費用はかかりますが、原状回復費用の請求額や内容が適切かどうか判例や法的観点に基づいた客観的で公平な意見がもらえます。

さらに、不当な請求であると思われる場合には、減額交渉のサポートや代行も可能です。

退去後の請求書を見て疑問に思いつつも、「よくわからないし仕方ない」とモヤモヤを抱えながら支払った経験が一度はあるのではないでしょうか。

そこで最後に、経年劣化を中心とした原状回復費用に関する疑問について、簡単にまとめました。

ガイドラインでは、「原状回復費用の対象に含まれない」と明記しています。

借主の通常使用や経年劣化による汚れに対するハウスクリーニング代は、本来貸主が負担する費用です。

しかし、特約として合理性がないとまではいえない範囲や金額の場合、賃貸借契約書に記載があれば支払う必要があります。

原状回復費用として提示された金額や内容が正当か判断が難しい場合には、支払う前に専門家への相談などを検討しましょう。

ガイドラインによると、クロスの耐用年数は6年です。

つまり6年以上経過したクロスの価値はほぼ0に近く、5年以上住んでいれば借主が支払う必要があるのは最大でも20%までになります。

ただし、これは通常使用による損耗や経年劣化の場合です。

タバコのヤニや子どもの落書き、ペットがつけた傷など故意や過失による劣化や損耗は使用年数にかかわらず支払い義務があります。

原状回復費用として、敷金を超える金額を請求する行為自体は違法ではありません。

ただし、原状回復費用として対象となるのは「(不注意による管理不足や故意・過失など)通常使用を超える損耗・毀損分」です。

経年劣化や通常使用での損耗には敷金を充てられません。

また、法律やガイドラインと照らし合わせて金額が高額すぎたり不当な内容だったりすると、請求が認められない可能性が高いでしょう。

民法では、原状回復義務について「通常の使用によって生じた賃借物の損耗並びに経年変化を除く」と規定しています。

つまり、必ずしも借主が全額負担しないといけないわけではありません。

ガイドラインでも特約の条件として「合理的理由」や「賃借人(借主)の負担に対する認識と意思表示」が必要とされています。

従って、「全額負担」など要件を満たしていない特約は無効となる可能性が高いでしょう。

国土交通省の「原状回復にかかるガイドライン」では、「ガイドラインはあくまで一般的な基準を示したものであり、法的な拘束力を持つものではない」と明記されています。

従って、ガイドラインに反したからといって何らかの違反に問われるわけではありません。

ただし、裁判の判決の多くはガイドラインが判断の基準となっており、「実質効力がある」といってよいでしょう。

どれだけ丁寧に使用しても、不動産の年数経過による室内の内装や設備の劣化、いわゆる「経年劣化」は避けられません。

国土交通省は、ガイドラインで通常使用の範囲での劣化や損傷は「原状回復」の範囲外となる指針を定めています。

しかし、ガイドラインに法的拘束力はないため、本来支払う必要のない費用を請求された借主がわからないまま支払ってしまうケースも起きています。

退去費用の支払いについて困ったときは、交渉のプロであるVSG弁護士法人にご相談ください。