東京弁護士会所属。東京都出身。

弁護士になる前、私は公務員として自治体業務に携わってきました。その経験から、法的な正しさだけでなく、社会的な公平性や、一人ひとりの生活に寄り添うことの重要性を深く理解しています。

立ち退き問題は、住まいや事業所といった生活の根幹に関わる問題であり、そこには多大な不安やストレスが伴います。私は「弁護士は敷居が高い」というイメージを払拭し、何でも気軽に話せる相談相手であることを常に心がけています。

複雑な法律用語を分かりやすく整理し、今後の見通しを丁寧にご説明した上で、依頼者様が「相談して良かった」と心から思える解決を目指します。公務員時代から大切にしている「誠実に向き合う」姿勢を貫き、皆様の正当な権利を守るために全力で取り組んでまいります。

賃貸物件から退去するとき、物件を入居時の状態に戻すための費用が発生します。

入居時に敷金をあずけ、退去時に原状回復の費用を控除して返還するケースが一般的でしょう。

原状回復費用は、請求できる内容や金額を計算する方法の基準が国によって定められています。

費用が不当に高額な場合、基準通りの金額にするよう求める、消費生活センターなどの公的機関や弁護士に相談するといった対応をしましょう。

ここでは、退去費用の基準や納得できないときの対処方法などを解説します。

目次

賃貸物件における退去費用とは、物件を入居時の状態に戻すための費用です。

たとえば、入居中に破損してしまった箇所の修繕費用や、明らかに借主の故意または過失によって汚してしまった箇所の清掃費用などです。

通常の使用方法による経年劣化とみなされる範囲の修繕費用は、借主には請求されません。

借主が負担する必要がある退去費用の具体的な内容は、国土交通省の基準である「原状回復ガイドライン」によって定められています。

賃貸物件を退去する人にとって退去費用の相場は、気になるポイントでしょう。

ここでは、退去費用の相場を間取り別で紹介します。

| ワンルーム・1K | 2万~3.5万円程度 |

|---|---|

| 1DK・1LDK・2K・2DK | 3万~6万円程度 |

| 2LDK・3DK | 6万~9万円程度 |

| 3LDK以上 | 9万~11万円程度 |

上記の退去費用はあくまで目安であり、状況や部屋の構造などによっても金額は変わります。

実際に高すぎる退去費用を請求されてしまった場合に対処法がわからず、困る人は少なくないでしょう。

ここでは、退去費用が高すぎるときの対処法を5つ解説していきます。

退去費用が高く、悩んでしまったときの参考にしてください。

退去費用が高額な場合、清掃や修繕が必要となった場所や理由など、費用の詳細がわかる明細書を請求しましょう。

費用の詳細がわかると、本来は必要のない費用が請求されていないか確認できるためです。

退去費用として必要な場合でも、一般的な相場と比べて割高な場合、不当に請求額を加算されている可能性が考えられます。

割高な費用があるときは、貸主にその理由を確認しましょう。

貸主には、敷金から控除する原状回復費用について説明する義務があります。

貸主が明細書を提出してくれない場合、説明義務に違反している旨を伝えましょう。

賃貸借契約書には、退去費用に関する特約を定めているケースがあります。

特約があるときは定められた内容で退去費用は計算されるため、たとえば以下のような条項がないか確認しましょう。

<特約の例>

・退去時にかかるハウスクリーニングは借主が負担する。なお、費用は一律30,000円とする。

・故意・過失による壁紙の損傷の張替えは借主が負担する。なお、費用は1㎡あたり2,000円とする。

特約がないときは、原状回復ガイドラインを確認しましょう。

原状回復ガイドラインには、借主の原状回復義務の基本的な考え方や、借主が負担する範囲と計算方法などが記載されています。

原状回復ガイドライン 別表2 賃借人の原状回復義務等負担一覧表(22ページから)

退去費用の内訳を確認し、不当に高い請求がされている場合は、請求内容を修正してもらえるように交渉しましょう。

入居開始前から既に存在していた傷の修繕費用は、借主の負担する必要のない費用のため、退去費用からはずしてもらえます。

貸主に直接交渉しにくい場合は、賃貸物件の管理会社へ相談してみましょう。

ほとんどの賃貸借契約では、契約締結に伴って火災保険に加入しています。

加入している火災保険に借家人賠償責任保険が付帯されていれば、退去費用の支払いに適用できる可能性があります。

まずは火災保険の補償内容をよく確認し、保険会社に相談してみましょう。

他の対処法をすべて行っても解決しない場合は、法的措置をとれます。

特に貸主により不当に高い退去費用を請求され、交渉に応じる様子がまったく見られないときは、訴訟へと発展しやすいでしょう。

退去費用に納得できないときは、以下の相談先を頼りましょう。

それぞれの相談先について詳しく解説します。

消費生活センターは、国民の消費生活に関する相談やサポートを行う公的機関です。

地方公共団体によって設置され、消費者ホットラインによる電話相談や各都道府県にある窓口で無料相談を実施しています。

国民生活センター 全国の消費生活センター等

地方公共団体によっては地域で連携している弁護士を紹介してくれる場合もあるため、相談窓口で確認しましょう。

匿名での相談はできないため、窓口で相談内容の他に氏名・住所・電話番号・性別・年齢・職業などを伝える必要があります。

日本消費者協会は、消費者に対する情報の提供や商品の苦情の処理、消費生活に関する啓蒙活動などを行っている一般財団法人です。

消費生活に関する各種の無料相談を実施しており、相談員へトラブル解決のための助言や弁護士のあっせんなどを依頼できます。

相談方法は、電話またはメール(消費者相談受付フォーム)での受付となるため、直接の対面による相談は原則としてできません。

相談を希望する場合、下記の日本消費者協会のHPから連絡しましょう。

日本消費者協会 消費者相談室

日本賃貸住宅管理協会は、賃貸住宅市場の整備・発展と、豊かな国民生活の実現を目的とした公益財団法人です。

賃貸についての専門的な知識がある相談員が、賃貸住宅に関するトラブルや賃貸借契約に関する相談に無料で対応しています。

相談方法は、日本賃貸住宅管理協会のHPにあるWebフォームやFAX、郵便などの方法があります。

回答までに時間がかかる可能性があり、相談は原則として1人1回しかできないため注意しましょう。

日本賃貸住宅管理協会 賃貸住宅に関するご相談

貸主との話し合いが難しい場合や、貸主が訴えを提起しているなど裁判上の手続きになる場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼をすると、貸主に受任通知を送付して以降の手続きはすべて弁護士が行います。

弁護士事務所では一般的に、取り扱っている業務内容や実績などをHPで公開しています。

退去費用の交渉などの経験や実績が豊富であり、親身になって相談にのってくれる弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士事務所によっては初回無料相談も実施しているため、積極的に利用しましょう。

退去費用が高すぎるからといって、払わずに放置してはいけません。

退去費用を払わずに放置してしまうと、保証会社による立て替え手続きが行われる可能性があるためです。

保証会社の立て替えが入ると借主自身の信用情報に傷がつき、将来ローンやクレジットカードの審査が通りにくくなってしまうかもしれません。

また、状況によっては相手方に訴えられるリスクもあります。

どんなに高すぎる退去費用で納得できなくても、放置だけは避けましょう。

高い退去費用を支払いたくない場合、以下のような退去費用が高くなりやすいケースを事前に把握しましょう。

それぞれのケースについて見ていきましょう。

ペットを飼育していると、爪などで床や壁に傷がつく場合があります。

床や壁をカバーで保護しても、隙間から臭いが染みついてしまうかもしれません。

ペットによる傷や臭いなどは、通常の使用による経年劣化とは認められないため借主が原状回復義務を負います。

特に損傷が広範囲にわたるケースや、借主が汚れなどを放置していたケースでは原状回復費用が高額となります。

たとえば壁をクロスだけでなく下地まで交換する場合や、複数の床の張替えが必要な場合、高額な請求となるでしょう。

DIYは、通常、退去時に原状回復が容易な範囲であれば問題ありません。

ただし、原状回復が容易でないほどの修繕が必要なときは原状回復費用を請求される可能性があります。

たとえば、釘やネジで壁に穴ができた場合や、床のカーペットを剥がしてフローリングにしたような場合です。

物件によっては、賃貸借契約にDIYが可能な場所や許容される行為が定められている場合があります。

ただし、契約書を超える範囲や、貸主に無断でDIYをした場合は罰金や原状回復費用を請求される可能性があるため注意しましょう。

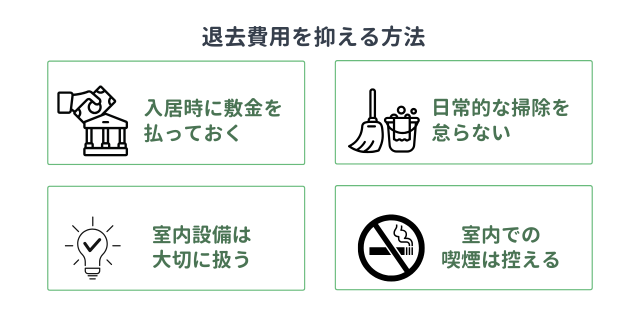

高い退去費用の支払いを免れるためにあらかじめ知っておきたい、退去費用を安くするための4つの対策を紹介していきます。

入居を開始するタイミングにできる対策として、敷金を払っておく方法があります。

一般的に、入居時に敷金を払っておけば退去費用は敷金から相殺されるため、退去時に払う金額は抑えられます。

もっとも、事前に預けた自分のお金で事後的に清算しているだけであり、高額請求に対する根本的な解決にはなりません。

入居中、日常的な掃除を怠らずにきちんと行っておけば、退去費用が高くなってしまう可能性が低くなります。

退去費用が高くなるケースの多くは、入居中に最低限の掃除を怠っていた点が原因です。

生活する中で出てくる小さな汚れは時間が経つにつれて徐々に酷くなり、掃除せずに放置を続けた結果、原状回復が困難な状態になってしまいます。

日常的にきちんと掃除を行い、清潔な状態を保てば、退去時に高額なクリーニング費用を請求される可能性は低くなるはずです。

室内設備を壊した修繕費用を請求され、退去費用が高くなるケースもあります。

賃貸物件はあくまで貸主から借りているため、丁寧な扱いを日頃から意識しましょう。

日常的な室内での喫煙により壁紙がヤニ汚れで変色してしまい、退去時の張り替え費用が高くなってしまうケースもあります。

退去費用を抑えるためには、できるだけ室内での喫煙を控えるか、ヤニ汚れがつきにくい加熱タバコを使用するなど、対策をしてください。

なお、共用部であるベランダは、喫煙が禁止されているケースが一般的です。

通常の使用方法を超える場合や、容易に原状回復できない工事を行った場合、退去時に原状回復費用が必要になります。

ただし、原状回復費用が相場と比べて高すぎるなど、納得できない場合は貸主へ説明を求めましょう。

貸主には原状回復費用の請求について説明義務があり、計算方法の基準は原状回復ガイドラインによって定められています。

貸主との話し合いが難しい場合、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士が第三者として介入すると、貸主との話し合いが円滑に進む効果が期待できるでしょう。