東京弁護士会所属。新潟県上越市出身。

建物の取り壊しや土地売却などに伴う立ち退き問題は、生活基盤や事業拠点に関わる重大な局面であり、金銭面だけでなく精神的にも大きな負担となります。

適正な立ち退き料を算出・獲得するためには、法律の知識はもちろん、不動産価値の評価や移転に伴う経済的損失を正確に把握する視点が欠かせません。 私は証券会社や金融機関での10年以上の実務経験を活かし、客観的なデータに基づいた説得力のある交渉を行うことを得意としています。 依頼者様の不安に寄り添い、経済的・心理的に最善の結果を得られるよう尽力いたします。まずはお気軽にご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍: 他の専門家から声がかかる 事業承継弁護士養成講座

使用貸借とは、貸主が借主に無償で物を貸す契約です。

たとえば、親の土地に子どもが無償で家を建てるなど、親子間で利用されるケースが多いです。

一方で、親子間であっても無償の使用貸借がきっかけでトラブルが起きる可能性があるのはご存知でしょうか。

本記事では、使用貸借の特徴や、契約解除して借主に立ち退きをしてもらう方法などを解説します。

使用貸借で起きやすいトラブル事例がわかり、親子間での紛争を回避できるようになります。

目次

使用貸借とは、貸主が無償で借主に目的物を貸す契約です。

親の土地を使用して子どもが家を建てるケースや、友人から車などを借りるケースなどで締結されます。

借主は、貸主が返還を求めたとき、または、使用の目的を果たして契約が終了したときは原則として目的物を返還しなければなりません。

使用貸借は民法593条に定められており、「無償」である点が最大の特徴です。

賃貸借は有償契約のため、通常、土地を賃貸借するときは地代の支払が必要です。

使用貸借は無償で目的物を借りる契約ですが、法的な保護は賃貸借より弱くなる傾向があるため注意しましょう。

たとえば、賃貸借では借主が死亡すると相続人が地位を承継しますが、使用貸借は原則として借主の死亡と同時に契約終了します。

目的物を維持管理するための修繕費が発生した場合、賃貸借では貸主が負担しますが、使用貸借では借主が負担するのが一般的です。

賃貸借と使用貸借の違いは、以下のとおりです。

| 賃貸借 | 使用貸借 | |

|---|---|---|

| 賃料 | あり | なし |

| 契約終了 | ・当事者双方が解約に合意した場合 ・期間の定めのある賃貸借で、期間満了の1年前~6か月前までに、正当事由ある貸主が更新を拒絶した場合 ・期間の定めがない賃貸借で、当事者の一方が解約の申し入れを行い、一定期間が経過した場合 ・借主の違反行為により、貸主が契約解除した場合 ・賃貸借の目的物が滅失した場合 ・中途解約の特約があり、条件を満たした場合 など | ・借主が亡くなった場合 ・借主が使用目的を完了した場合、または、使用目的の達成に必要な期間が経過したと認められる場合 ・借主と貸主が決めた期間が満了になった場合 ・中途解約の特約があり、条件を満たした場合 など |

| 立ち退き料 | 原則として貸主が支払う | 原則として貸主が支払う必要はない |

賃貸借と使用貸借の大きな違いは、物を貸す対価として賃料を受け取っているかどうかです。

たとえば、土地を借りて借主が固定資産税額分の賃料のみを払う場合、固定資産税の納税だけで終わってしまうため、貸主には利益が出ません。

このような場合は、賃貸借ではなく使用貸借とみなされる可能性が高いです。

使用貸借は、契約成立に目的物の引き渡しが必要でしたが、2020年4月の民法593条改正で当事者の合意のみで成立するように変更されました。

口約束で交わされるケースが多い親子間の使用貸借でも、目的物の引渡し前に合意した時点で法的拘束力が生じます。

改正の理由は、使用貸借の目的物が引き渡されるまで契約上の義務が発生しないと、借主の取引の安全が害される恐れがあるためです。

一方で、民法593条の2では、書面で締結した場合を除き、貸主は目的物を引き渡すまでは自由に契約を解除できるようになりました。

借主の取引の安全を保護しつつ、貸主は無償で目的物を貸しており、法的拘束力を緩和してバランスをとるための措置と言われています。

賃貸借で土地や建物を借りた場合、民法に優先して適用される「借地借家法」により借主の権利が保護されます。

一方で、使用貸借で土地や建物を借りても、借地借家法の適用を受けません。

ここからは、使用貸借を解消して立ち退きをしてもらう方法を紹介します。

使用貸借は賃貸借に比べ借主の権利が弱く、借主の目的が達成されたと認められる期間が経過した場合は、貸主は契約を解除できます。

使用貸借で使用目的や期間を定めなかった場合のみ、貸主はいつでも契約を解除できます。

たとえば、自宅を建築中の人が完成まで貸与物件を使用貸借する場合、完成後はいつでも貸与物件を返還してもらえます。

この場合、「自宅が完成するまで貸与物件を無償で借りること」が目的で、「自宅の完成後」はすでに目的が達成しているとみなされるためです。

契約書で使用貸借の期間を決めている場合、期間の満了後はいつでも返還要求が可能です。

たとえば、期限を2025年1月1日と定めた場合、翌日以降は貸主がいつでも契約を解除し、立ち退きを要求できます。

親子間での立ち退き交渉は感情的になりやすいため、第三者を立てて交渉に臨む選択肢もあります。

VSG弁護士法人には立ち退き交渉の経験が豊富な専門チームがあり、

無料相談を行っているため、まずはお気軽にご相談ください。

使用貸借の場合でも、立ち退きを求めるときにトラブルが発生する可能性はあります。

借主によっては、退去で発生する経済的な損失を負担できないために立ち退きに応じられないケースもあるでしょう。

たとえば以下のような状況では、円満解決のために貸主が立ち退き料を負担するのも一つの方法です。

判例上、使用貸借では立ち退き料が不要とされるケースが多いです。

一方で、立ち退き料を支払うときは賃貸借したときの家賃を参考として、家賃の5カ月分前後が目安になるでしょう。

立ち退き料は、借主が立ち退くのに必要となる以下の費用を補填する意味合いがあります。

自宅の建築中に他の物件を使用貸借していたケースでは、完成までに必要な期間の家賃や引っ越し代などが補填対象となるでしょう。

立ち退き料の算定には貸主と借主の双方の事情が総合的に考慮されます。

たとえば、借主に要介護者がいるなど、引っ越しが困難な事情がある場合は立ち退き料に考慮される可能性があります。

貸主の退去を求める理由が権利の濫用とみなされるような場合も、慰謝料分が上乗せとして認められる可能性があるでしょう。

使用貸借は親子などの親族間で行われている場合が多く、親子間でも使用貸借でトラブルに発展するケースがあります。

親子間の使用貸借で起きやすいトラブルについて、架空の事例を用いて紹介していきます。

ただし、トラブルは各事例の個々の状況が加味されるため、事例に似た場合でも、同じ判断にならない可能性がある点にご注意ください。

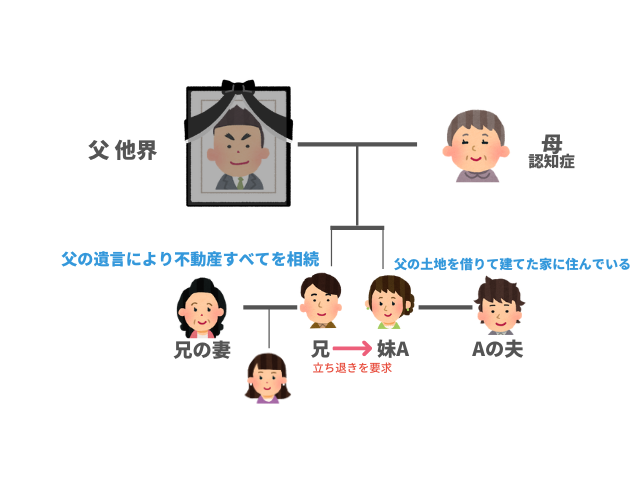

使用貸借している土地に自宅を建築した親族に、立ち退きを要求するケースをご紹介します。

【この事例の背景】

この背景がある中、兄が妹と妹の夫に対して、以下の条件を提示しました。

この事例では、裁判例上、妹と妹の夫は兄からの立ち退き要求を拒否できる可能性が高いでしょう。

兄からの立ち退き要求を拒否できる理由は、次のとおりです。

使用貸借の貸主が死亡した場合、原則として相続人が貸主としての地位を承継します。

一方で、借主が死亡したときは原則的に地位は承継されないため、妹の夫が亡くなった時点で使用貸借は終了します。

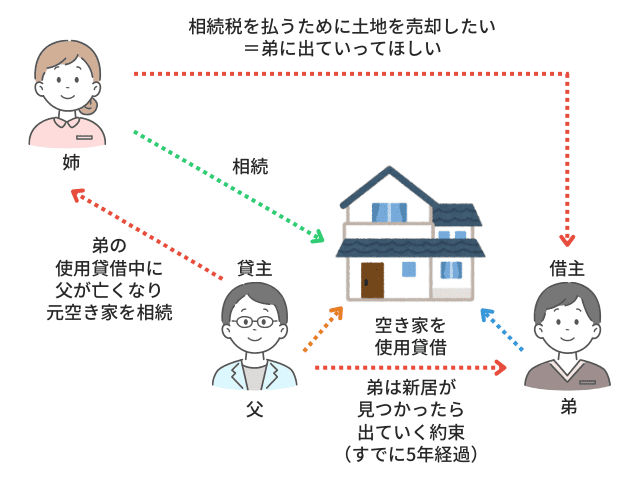

次に、「新居が見つかるまで」と期限つきで使用貸借しているケースです。

【この事例の背景】

このような背景がある中、姉は弟に立ち退き料なしで立ち退きを要求しました。

この場合は使用貸借に該当するため、立ち退き料は必要なく、弟に退去してもらえるでしょう。

立ち退き料なしで立ち退きさせられる理由は、次のとおりです。

使用貸借の目的は達成されていないが、達成するのに十分な期間が経過しているとして立ち退きが認められる可能性が高い事例です。

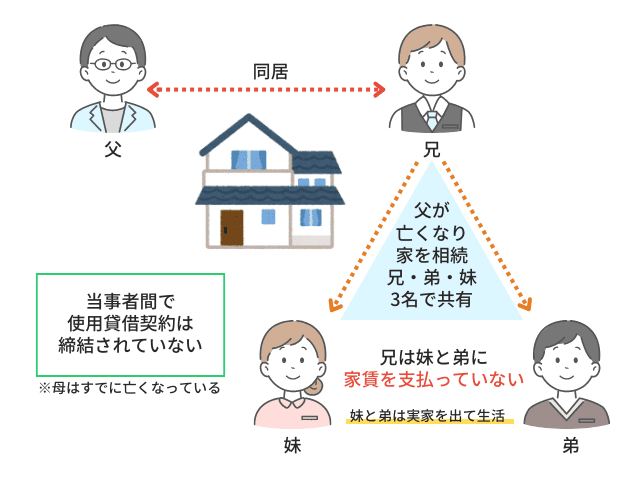

次に、父親と同居している子どもがいた場合の例をみてみましょう。

【この事例の背景】

弟と妹は、兄が使用貸借しているのはおかしいため、家賃を払って欲しいと要求しました。

しかし、兄には家賃支払いの必要がないと判断されるでしょう。

理由は、次のとおりです。

親と同居している場合、通常、子どもは親と賃貸借契約を締結していないでしょう。

そのため、このようなケースが多く発生してもおかしくありません。

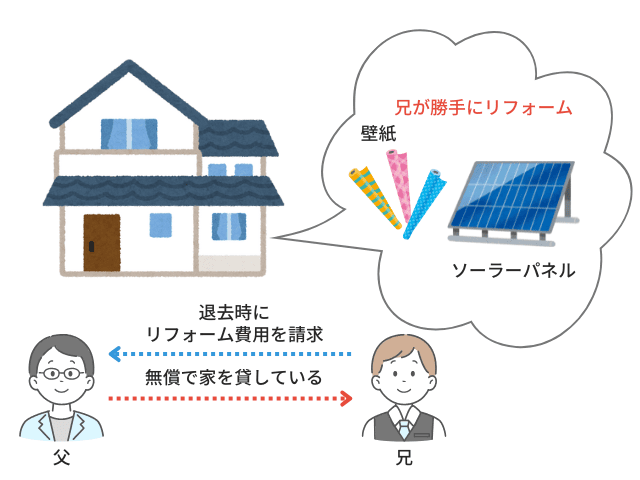

次に、使用貸借の借主が貸主に無断でリフォームを行った例を見てみましょう。

【この事例の背景】

兄は父親に対して、家の価値を上げたリフォームの費用を請求しました。

兄からの請求については、壁紙などの交換費用は認められず、ソーラーパネル設置費用は認められるでしょう。

理由は、次のとおりです。

使用貸借でも借主には原状回復が義務になるため注意が必要です。

原状回復義務とは、家や部屋などを借りた後、返却するときには原状に戻して貸主に返却する義務を指します。

親子間の使用貸借では、さまざまなトラブルが発生しやすいため、未然にトラブルを防止する方法を把握しておきましょう。

ここでは、親子間の使用貸借によるトラブルを防止するための2つの方法を紹介していきます。

親子や親族間の使用貸借では、契約書を作成せずに口頭のみで契約を交わしてしまうケースが多いです。

使用貸借に関してトラブルが発生したとき、口頭のみでは解決するための根拠となる合意内容が確認できず、折り合いがつかなくなるケースがあります。

使用貸借のトラブルを防止するためには、どんなに親しい親子や親族間であっても、合意内容を明記した契約書を締結しましょう。

契約書を交わしておくと、トラブルが発生したときに記載内容に則ってスムーズに話し合いを進められます。

親子間の使用貸借のトラブルを防止するためには、使用貸借の当事者だけでなく、他の親族にも経緯を共有しておきましょう。

たとえば、親が所有する土地の相続人となる長男と次男がいるケースを想定します。

長男が親から使用貸借で土地を借りていたとき、次男が何も知らないまま親が亡くなると、土地の使用を巡って兄弟間で争いになる恐れがあります。

使用貸借をする際は他の親族にも内容を共有し、どういう経緯で使用貸借に至ったのかを書面に残しておくとよいでしょう。

使用貸借をするときは、使用貸借を解除できる条件やトラブルになる事例などを知っておく必要があります。

たとえば、親子間であっても相続の開始後に親族間の利害が対立して揉めるケースは少なくありません。

使用貸借を解除するには、原則として契約上の期間や目的の達成に必要とみなされる期間の経過が必要です。

使用貸借では原則として立ち退き料を求められませんが、円満に退去してもらうためには立ち退き料を考慮した方がよいときもあるでしょう。

使用貸借に関する悩みがあるときは、VSG弁護士法人の無料相談をご利用ください。

専門の弁護士が、お客様の状況に応じて丁寧にサポートします。