東京弁護士会所属。新潟県上越市出身。

建物の取り壊しや土地売却などに伴う立ち退き問題は、生活基盤や事業拠点に関わる重大な局面であり、金銭面だけでなく精神的にも大きな負担となります。

適正な立ち退き料を算出・獲得するためには、法律の知識はもちろん、不動産価値の評価や移転に伴う経済的損失を正確に把握する視点が欠かせません。 私は証券会社や金融機関での10年以上の実務経験を活かし、客観的なデータに基づいた説得力のある交渉を行うことを得意としています。 依頼者様の不安に寄り添い、経済的・心理的に最善の結果を得られるよう尽力いたします。まずはお気軽にご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍: 他の専門家から声がかかる 事業承継弁護士養成講座

立ち退きは、賃貸人と賃借人でトラブルになるケースが多いため、立ち退きに合意したときは合意書を作成しておくと安全です。

しかし、立ち退き合意書をどのように作成したらよいのかを知っている人は少ないでしょう。

立ち退き合意書には多くの記載事項があり、必要な項目や内容を理解した上で、作成する必要があります。

本記事では、立ち退き合意書とはそもそも何か、有効な合意書を作成するための必要事項や注意点などを解説します。

目次

立ち退き合意書とは、賃貸人(大家)と賃借人(借りる人)で締結する立ち退きについて、合意をした条件の内容をお互いに証明する書面です。

立ち退き合意書を作成すると、賃貸人と賃借人のトラブルを防止でき、当初合意した条件を勝手に変更されないメリットがあります。

立ち退きの合意は、口約束のみでも有効に成立します。

一方で、口約束のみでは「言った」「言わない」などのトラブルになり、立ち退きに支障が出るケースが少なくありません。

立ち退き合意書を作成した場合、合意書が裁判上で重要な証拠力を持つため、トラブルを解決する手段となります。

立ち退き合意書にある退去期日や立ち退き料、費用負担、違約条項などの記載が、当事者間の合意の証明となるためです。

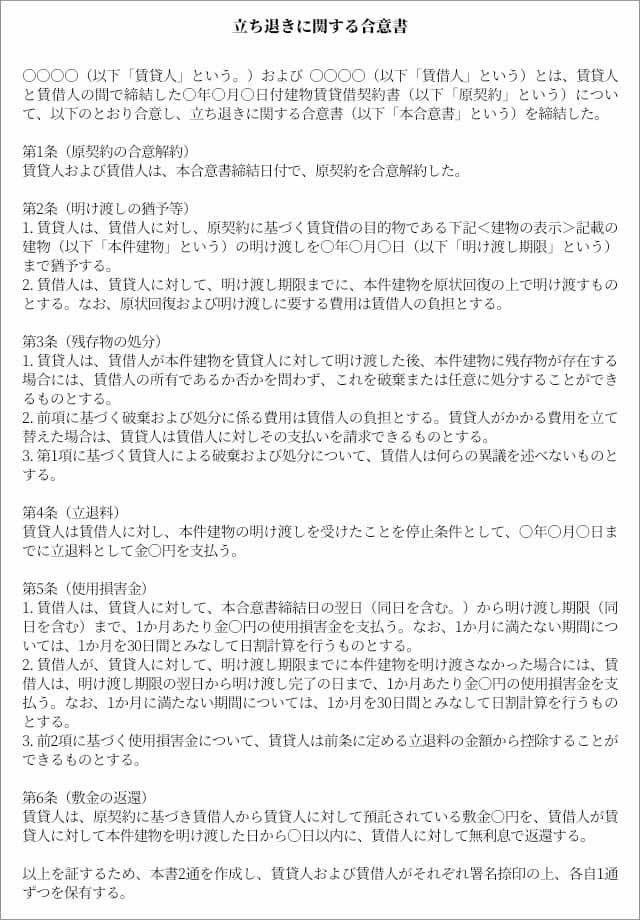

立ち退き合意書の例文やテンプレートが知りたい方に向けて、ここでは立ち退き合意書のひな形を掲載します。

ただし、立ち退きの内容により合意書の内容も大きく変わるため、あくまでも基本的な書式として参考にしてください。

たとえば、上記のテンプレートでは第3条で、賃貸人が任意に残存物を処分できる内容になっています。

残存物の処分について任せたい場合はそのままでも問題ありませんが、費用は賃借人負担です。

「処分には賃借人の承諾が必要」「費用は賃貸人の負担とする」など状況に応じて変更しましょう。

実際に立ち退き合意書を作成するときには、トラブルを防ぐためにも弁護士などの専門家に相談すると安心です。

立ち退き合意書は立ち退きの合意内容を証明する書類であるため、記載事項に不備があると作成した意味がありません。

立ち退き合意書には何を記載しなければならないのか、記載すべき項目を正確に把握しておく必要があります。

ここからは、立ち退き合意書に記載しなければならない項目を解説していきます。

立ち退きをする前提として、賃貸借契約が解除されていなければなりません。

そのため、立ち退き合意書には賃貸人と賃借人が合意によって賃貸借契約を解除した旨を記載する必要があります。

賃貸借契約の解除に合意しても、即退去を迫るのは賃借人にとって大きな負担であるため、猶予期間が必要です。

ただし、通常は無期限での猶予は認めてもらえないため、立ち退き合意書には退去までの猶予期間を明記します。

猶予期間だけでなく、鍵の返還方法や退去が完了したと認められる基準(動産の撤去や電気ガスの停止など)も定めておきましょう。

合意書を作成する際は、賃借人と賃貸人のどちらかの権利を一方的に制限しないよう配慮し、公平な内容での合意が大切です。

書面で取り決めを明確にすると、後のトラブル防止にもつながります。

立ち退きで退去する場合、通常の退去に比べて、賃借人が室内に残存物を残す可能性が高くなります。

残存物は賃借人の所有物であるため、賃借人の退去後であっても原則として賃貸人は勝手に処分できません。

賃貸人や不動産管理会社が残存物を勝手に処分した場合、賃借人から損害賠償を請求できる場合もあります。

トラブルを防止するため、立ち退き合意書には「残存物を処分するには賃借人の承諾が必要である」旨の内容を記載しておきましょう。

通常、家財などの残存物を処分するには費用がかかりますが、合意書に記載がないと費用負担を巡って争いになる可能性もあります。

争いを避けるためには、「残存物の処分費用は賃貸人が負担する」など費用の負担者を明確に定めておきましょう。

立ち退き料の金額や支払期日は、賃借人にとって重要な内容です。

立ち退き料の支払いは、一般的に賃借人の建物からの立ち退き完了が条件とされます。

立ち退き合意書には、建物の明け渡しを条件として、支払期日に指定の立ち退き料が支払われる旨を記載しましょう。

賃貸借契約を解除したのにも関わらず、退去期日を過ぎても部屋に住み続ける賃借人が一定数います。

賃借人が退去予定日までに退去しない場合は、原則として居座り続けた日数について使用損害金が発生します。

合意書には、使用損害金を明確に算出できるように発生開始日や上限、日割計算の方法、立ち退き料からの控除可否などを明記しましょう。

通常の賃貸借契約の解除であれば、敷金は建物補修金額などを差し引いて賃借人へ返還します。

立ち退きでの敷金返還も原則として原状回復費用の精算後ですが、実務では立ち退き料で精算し、敷金は全額返還するケースもあります。

賃貸人は、借主の承諾を合意書に明記しない限り、敷金を勝手に処分できません。

特段の決め事がない場合、敷金は全額返還する旨を合意書に記載した方がスムーズに進む可能性が高くなるでしょう。

合意書には、敷金として預託した額、建物を明け渡してからの敷金の返還期限、利息発生の有無などを定めます。

敷金から控除される費用についても、対象となる費用項目を記載しておきましょう。

費用項目は、たとえば以下があります。

ここからは、立ち退き合意書を作成する際の注意点について解説します。

立ち退きの合意書は、内容によって印紙税法上の課税書類の対象となるかどうかが変わります。

印紙の要否や必要となる場合の金額については、専門家にご相談ください。

賃借人が立ち退きをさせられる場合、新居への引っ越し費用などが発生するため、賃貸人から立ち退き料の前金を支払ってもらえるケースがあります。

前金は立ち退き交渉を円滑に進めるための合意事項ですが、立ち退きにあたって必須ではありません。

前金を支払ってもらえるときは、合意書に金額や履行条件、支払期日などを定めておきましょう。

立ち退き合意書は、賃貸人と賃借人がそれぞれ保管するために同じ内容で2部作成し、双方が署名・捺印します。

書面の改ざんを防ぐために、各ページの綴じ目に契印を押し、作成された2部の合意書の間に割印を押します。

署名は賃貸人と賃借人が直筆で行い、捺印は認印または実印を使用しましょう。

合意内容を巡って争いが起きたとき、それぞれが保管する合意書の原本が裁判上の証拠となります。

裁判所は、署名・捺印によって合意書が当事者の意思に基づき真正に成立したと推定するため、当事者双方の署名・捺印は重要なポイントです。

合意書の重要な内容に抜け漏れがあると、トラブルが起きる原因となります。

トラブルを防ぐため、以下のポイントを合意書の署名・捺印前に確認しておきましょう。

賃貸人から立ち退き料をもらえる場合、立ち退き料の金額や支払時期、支払方法などが合意書に明記されているか確認しましょう。

支払時期を定めていないと、建物から退去した後、賃貸人から立ち退き料をなかなか支払ってもらえない可能性があります。

立ち退き料の金額を口頭のみで約束した場合、約束より少ない金額を振り込まれる恐れもあるでしょう。

立ち退き料から控除される費用などがある場合、具体的な費用項目や控除の計算方法なども明記しておくと安心です。

賃貸借契約が解除されても、原則として賃借人は直ちに退去する必要はなく、退去までの猶予期間が与えられます。

合意書の猶予期間が不当に短い場合や、即時退去する旨の記載がある場合、賃借人にとって著しく不利な内容で合意を求められている可能性があります。

賃貸人が賃借人に退去を求める場合、借地借家法26条により、原則として退去日の1年~6カ月前までに通知しなければなりません

不当に短い猶予期間が設定されているときは、賃貸人に猶予期間の修正を求めましょう。

退去後の室内にある賃借人の残置物は、賃貸人が勝手に処分してしまうとトラブルの原因となります。

残置物がある場合の取り扱いとして、賃借人の承諾の要否や処分費用の負担者などを明記しておくと争いを防止できるでしょう。

室内の設備については、設備の紛失や修繕費用の負担などで賃貸人と賃借人が争いになるケースがあります。

退去時に返却が必要な設備の一覧や修繕費用の負担者などを明記しておくと、費用負担を巡る争いを防止できます。

入居時に敷金を預けている場合、立ち退きを求められたときでも原則として敷金は返還してもらえます。

合意書には、敷金として預けた金額や敷金が返還されるタイミングなどが明記されているかどうかを確認しておきましょう。

敷金は、未払家賃や賃借人負担の修繕費などを担保する役割があり、退去時に賃借人の負担額が控除されて振り込まれる場合があります。

一方で、敷金から不当な費用が控除されるケースもあるため、控除できる費用項目や計算方法などの定めも重要です。

建物から退去した後、原状回復の費用などを賃貸人から賃借人へ請求されるケースがあります。

原状回復費用は、原則として通常損耗や経年劣化した部分は賃借人ではなく賃貸人が負担します。

合意書に賃借人が通常負担する範囲を超えた内容が記載されている場合、想定外の高額な請求を受ける恐れがあるため注意しましょう。

賃借人に契約違反がある場合の損害賠償責任も、通常の範囲を超えた不当な請求になっている可能性もあるため確認が必要です。

合意書を作成するときは、通常、賃貸人と賃借人が話し合って合意した内容を文面へ記載します。

文面を作成するとき、認識の違いなどにより話し合いで合意した内容と異なっている可能性があるため注意しましょう。

法的な効力は口頭の合意でも発生しますが、裁判上で証拠力を持つのは当事者の署名・捺印がされた合意書の内容です。

口頭で合意した内容の方が正しかったと証明するのは一般的に困難であるため、合意書に正しく内容が反映されているかを確認しましょう。

賃貸人が賃借人に立ち退きを求めるときは、原則として退去を求めるのにやむを得ないと認められる正当事由が必要です。

正当事由には、建物の老朽化による大規模修繕や、賃貸人に要介護者がいる場合の建物の使用、賃借人の契約違反などが該当します。

正当事由の強弱は、たとえば立ち退き要求の正当性の判断や立ち退き料の算定などに影響します。

立ち退きの理由として双方が認識している内容が合意書に正しく記載されているかを確認しておきましょう。

立ち退きの合意書を作成するには、立ち退き料やその他の条件を決めるための交渉が必要です。

立ち退き料の算定や原状回復として負担する範囲など、相手から提示された内容が正当かどうか判断が難しい場合もあるでしょう。

とくに、以下のケースでは注意が必要です。

「この文面で決まっているから」と一方的に押し切られたり、不利な条件にも関わらず断りづらい雰囲気を感じたりする場合もあるでしょう。

弁護士に交渉の代行を依頼をすれば、過去の判例や法的な根拠を持って主張や反論ができ、納得のいく条件を引き出しやすくなります。

合意書を個人で作成する際は、必要な内容を不足なく記載するのは時間や労力がかかり、内容を誤ってしまうリスクもあります。

弁護士が作成した場合、個人で作成する負担を軽減でき、必要事項の記載漏れも防げるため安心でしょう。

立ち退きは賃貸人と賃借人との間でトラブルが起きやすく、合意した内容を記した書類の作成が大切です。

立ち退きの合意に関する合意書には、記載しておく必要のある内容が多くあり、漏れがないようにしなければなりません。

記載内容に漏れがあると、新たな火種となってしまう可能性があります。

また、合意書は証拠として扱われる可能性があるため、弁護士の助言を受けながら慎重に作成することが求められます。

立ち退きは専門的な知識が必要であり、当事者の事情により合意書の内容も変わります。

VSG弁護士法人では、立ち退き交渉の実績が豊富な専門チームが、状況に応じた書面作成をサポートしています。

適切な内容を記載した合意書を作成することが、トラブルを防ぐためのポイントです。

立ち退きに関するお悩みは、立ち退き問題に強いVSG弁護士法人の無料相談をご活用ください。