大阪弁護士会所属。京都市出身。

建物の老朽化や土地活用に伴う「立ち退き」の問題は、賃貸人・賃借人双方の利害が複雑に絡み合い、解決が長引くほどオーナー様にとって大きな精神的・経済的負担となります。

円滑な明渡しを実現するためには、正当事由の精査といった法律知識に加え、妥当な立ち退き料の算定や、相手方の状況に応じた柔軟な交渉力が欠かせません。

私はIT企業や経営コンサルタントとしての実務経験を活かし、単なる法律論に留まらない「ビジネス視点での最適な解決策」をスピーディーに提示することを得意としています。 早期解決によって次のステップへスムーズに進めるよう尽力いたします。ぜひ一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方

立ち退き料とは、借主が物件を退去する際に、貸主から支払われる損失補填や慰謝料のことです。引っ越し費用や新居の初期費用、営業損失などを補償する目的で支払われます。

立ち退き料の金額に法律上の明確な基準はありませんが、一般的には家賃の6カ月〜1年分程度が相場とされ、そこに実費や損失額が加算されるケースが多いです。

立ち退き料をできるだけ多く受け取るためには、転居が困難な理由や損害額を具体的に示したうえで、貸主と交渉することが重要です。

しかし、金額の算出や交渉には法律的な知識が必要となるため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

本記事では、立ち退き料の相場や計算方法、増額のための交渉術まで、弁護士がわかりやすく解説していきます。

目次

立ち退き料とは、借主が物件から退去する際に貸主が支払う金銭のことを指します。主に借主が被る経済的損失を補償する目的で支払われます。

たとえば、引っ越し費用や新居の初期費用に加えて、店舗や事務所で営業していた場合は、営業休止による売上の損失や、移転先の内装工事費、家賃が高くなる場合の差額負担なども生じる可能性があります。

立ち退き料は、貸主と借主の間で発生する利害のバランスを取るためのものです。双方の事情を総合的に考慮したうえで金額が決まるため、一律の基準ではなく、個別の事情に応じて判断される点が重要です。

貸主が借主に立ち退きを求める場合、ただの個人的な事情や一方的な都合だけでは認められません。法律上は「正当な事由」があることが必要です。これは、借主に契約違反がない場合でも、やむを得ず契約を終了させる理由があると判断されたときに限られます。

「正当な事由」が認められるかどうかは、以下の5つの要素を総合的に考慮して判断されます。

この正当な事由の内容は、立ち退き料の金額に大きく影響します。たとえば、建物に倒壊の恐れがあり、住環境や安全面で重大な問題が生じている場合は、正当事由として非常に強いと判断されます。このような場合は、比較的少額の立ち退き料でも受け入れられやすくなります。

一方で、単に「売却したい」「建て替えたい」といった貸主の都合だけでは、正当な事由としては弱いため、その分、高額な立ち退き料を支払う必要が生じることが多いです。

このように、立ち退き料の金額は、法的な正当性と密接に関係しているため、立ち退きを求められた際には、まず「その理由が本当に正当な事由といえるのか」を確認することが大切です。

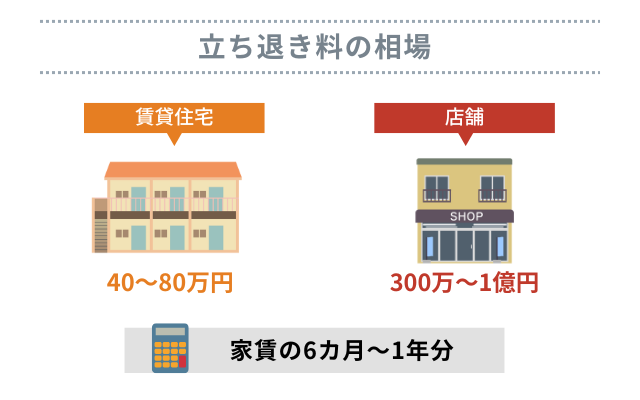

立ち退き料の相場は、一般的に家賃の6カ月〜1年分程度といわれています。たとえば、家賃が月8万円の賃貸住宅であれば、おおよそ48万円〜96万円が相場となります。

基本的には、以下のような計算式をもとに立ち退き料が算出されます。

立ち退き料の算出式

(転居先の家賃-現在の家賃) × 6カ月〜1年 + 契約費用 + 引っ越し代

営業用の店舗などの場合は、上記に加えて休業期間中の営業補償や改装費用も補填の対象になることがあります。

物件の種類によって考慮される補償項目や相場の目安は異なるため、それぞれに合った立ち退き料を算出する必要があります。

以下では、物件の種類ごとに立退料算出の際に考慮される事由を確認していきます。

賃貸アパートやマンションの立ち退きにおいては、借主が日常生活の拠点を失うため、補償の範囲が広くなる傾向があります。立ち退き料の内訳には、以下のような費用が含まれます。

家賃の差額補償は、貸主の正当事由が強ければ1年分程度、正当事由が弱ければ3年分を目安に補償されることが一般的です。

また、慰謝料や借家権・居住権に相当する補償額については明確な法的基準がないため、引っ越し代や契約費用などに一定額を上乗せする形で対応されるケースが多く見られます。

店舗の立ち退きでは、移転による損失が大きいため補償すべき項目が多岐にわたります。以下のような費用が、立ち退き料に含まれることが一般的です。

とくに重視されるのが「休業補償」です。これは以下の3点を中心に検討されます。

ただし、休業補償の全額を貸主が負担するのは困難なことも多く、交渉によって一部のみが補償対象となるケースもあります。

また、改装工事費は、移転先での営業再開に必要な最低限の設備費用が対象となり、実費相当分が支払われるのが一般的です。

事務所の立ち退き料の相場は、現在の家賃の1〜3年分程度とされています。

店舗と異なり、事務所では特殊な設備の移設や顧客離れによる営業損失が発生しにくい傾向があります。そのため、立ち退き料も店舗より低めに設定されることが一般的です。

ただし、飲食業やサービス業など、営業活動を兼ねた事務所の場合は例外となることもあります。営業停止による収入減や顧客の喪失が見込まれる場合には、営業補償や休業補償を含めた立ち退き料が発生する可能性があります。

戸建て・持ち家・一軒家などにおける立ち退き料の相場は、数百万円から1,000万円程度です。貸主の土地を借りて、その上に一軒家などを建てている場合、立ち退きによって借主が失う資産は大きく、立ち退き料も高額になる傾向があります。

主に考慮される補償内容は、以下の通りです。

また、借地契約の更新時期や契約内容によっては、借主が建物の買取を貸主に請求できる場合もあります。

立ち退き料の相場は物件の種類だけでなく、正当事由の内容によっても異なります。

都市計画に基づく道路拡張などの公共事業により、行政から立ち退きを求められるケースでは、通常の民間トラブルとは異なり、補償の内容や算定方法がある程度明確に定められています。

具体的には、提供を求められる土地の面積や近隣の公示価格(国や自治体が公表する標準的な土地価格)を基準として損失額を計算します。

さらに、建物の移転にかかるさまざまな費用も補償の対象となります。

道路拡張における立ち退き料の主な算定項目と計算式

【土地の損失価格】

道路拡張のために提供する土地面積 × 公示価格(1㎡あたり)

【建物の移転補償】

解体費用 + 再建築費用 + 引っ越し費用 + 仮住まい費用

これらを合計した額が、立ち退きに対する補償として支払われます。補償対象が土地・建物の両方に及ぶため、相場としては数百万円〜数千万円規模になることもあります。

行政が関与する公共事業の場合、補償内容については事前に説明会や協議が行われるのが一般的です。

土地の区画整理とは、地域のまちづくりを目的として、地権者から土地の一部を提供してもらい、道路や公園などの公共施設を整備する行政主導の事業です。道路拡張と同様に、立ち退きが必要となるケースでは立ち退き料が支払われます。

補償額の算定は以下のように行われます。

区画整理における立ち退き料の主な算定項目と計算式

【土地の損失価格】

区画整理のため提供する土地面積 × 近隣の公示価格(1㎡あたり)

【建物の移転補償】

解体費用 + 再建築費用 + 引っ越し費用 + 仮住まい費用

区画整理により失われる土地面積が広い場合や、市街地など公示価格が高いエリアでは、数千万円規模の補償となることもあります。

また、区画整理では、金銭補償ではなく、同等の価値を持つ土地を新たに割り当てる「換地処分」という方法が選択できる場合もあります。

換地を選んだ場合には、移転先の土地で引き続き居住や営業を行える可能性があるため、状況に応じてどちらが有利か検討することが重要です。

駅前の商業施設の建設や大規模な都市整備など、再開発事業に伴い立ち退きを求められることがあります。再開発は国や自治体による公的な事業のほか、民間企業が主導するケースもあり、それぞれで補償の条件が異なります。

立ち退き料は基本的に、以下の2つの要素から算出されます。

再開発における立ち退き料の算定項目と計算式

【土地の損失価格】

再開発により提供する土地面積 × 近隣の公示価格

【建物の移転補償】

解体費用 + 再建築費用 + 引っ越し費用 + 仮住まいの費用

再開発が行政による事業の場合は、一定のルールに基づいた補償がなされます。一方で、民間による再開発は強制力を持たないため、地権者の合意を得るために多額の立ち退き料が提示されることがあります。

とくに、駅前や市街地などの一等地におけるケースでは、数千万円〜数億円規模の立ち退き料が支払われる例もあり、個別交渉が重要になります。

請求漏れで損をしないためにも、立ち退き料の内訳を知っておくことは重要です。

立ち退き料には、新しい住まいへの引っ越しや、事務所・店舗の移転にかかる費用が含まれます。

具体的には、家具や荷物の梱包・運送費用のほか、引っ越し中の家財保険、大型家電や什器の分解・設置・調整費用などが該当します。

また、住民票や郵便物の住所変更、取引先や顧客への移転通知など、各種手続きにかかる実費も補償の対象に含まれる場合があります。

引っ越し費用の見積書や領収書など、根拠となる資料を準備しておくとスムーズに請求しやすくなります。

立ち退きを求められた場合、借主は新たな住まいを探さなければなりません。転居先を見つける際には、不動産会社を通じて契約手続きを行うのが一般的です。その際に発生するのが、仲介手数料・礼金・敷金などの「初期費用」です。

本来、立ち退きがなければ発生しなかった出費であるため、これらの費用は立ち退き料に含めて請求できます。とくに礼金や仲介手数料は、実質的に返還されない費用であり、借主にとっては大きな負担です。

一般的に、初期費用の補償額は新居の家賃の1~2カ月分が目安とされています。新たな住居の条件や地域相場によっても変動するため、見積書などを用意して根拠を明確にしておくとよいでしょう。

立ち退きを余儀なくされた場合、これまでの生活環境や通勤・通学の利便性をできる限り維持しようとすると、どうしても家賃が以前より高くなることがあります。

このように転居先の家賃が上昇した場合、その差額分を補償として請求できる可能性があります。一般的には、家賃の差額 × 1~3年分を目安として補償額が算定されます。

正当事由の内容や交渉の状況によって補償期間は変動しますが、家賃の上昇による負担を軽減する手段として、立ち退き料に含めて請求するとよいでしょう。

借家に住んでいる人は、「借家権」という、建物を利用する法的な権利を持っています。これは単なる居住の事実ではなく、法律によって保護される重要な権利です。

立ち退きによって、これまで住み慣れた家や住環境、利便性など、数値では表しにくい「住みやすさ」や「生活の安定」が奪われることになります。こうした精神的・生活的な損失に対しては、借家権の価値に見合った補償が支払われることがあります。

ただし、借家権を金銭評価して取引する習慣があるのは一部の地域に限られており、多くの地域では具体的な金額での評価や取引が一般的ではありません。そのため、借家権の補償は、ほかの補償に加味する形で評価されるケースも多いです。

なお、事業用物件では「営業権」と呼ばれる営業の継続権についても、借家権と同様に補償対象となることがあります。

営業を行っている店舗や事務所が立ち退きを迫られた場合、「営業損失」や「休業補償」も立ち退き料に含まれる重要な項目です。

これは、店舗の立地や営業継続によって得られていた利益が、立ち退きによって損なわれることへの補償です。現在の売上は、今の場所で営業しているからこそ得られているものであり、立ち退きによって移転を余儀なくされると、売上が大きく落ち込む可能性があります。

たとえ新しい場所の立地条件が良いように見えても、既存の顧客が離れてしまえば、売上が必ずしも回復するとは限りません。

また、移転に伴い一時的に営業を休止することで発生する損失や、通勤できなくなる従業員の代わりの人材確保・採用コストなども補償の対象になります。

このように、営業の中断・移転によって生じる実質的な損害は大きいため、営業損失や休業補償の額は高額になるケースが多いです。

とくに、地域密着型の店舗やリピーターに支えられた業種ほど、こうした補償は重要になります。

立ち退きによって生じる精神的な負担や生活の混乱に対しては、「迷惑料」や「慰謝料」という形で補償される場合があります。

立ち退きは、住み慣れた場所や営業を行っていた環境を手放すことを意味し、多くの借主にとって大きなストレスとなります。とくに急な立ち退きや、生活再建の見通しが立たない状況では、不安や精神的なダメージも大きくなります。

こうした「目に見えない損失」に対して支払われるのが、迷惑料・慰謝料です。明確な基準はなく交渉で金額が決まるのが一般的ですが、ほかの補償項目に上乗せする形で請求されることも多いです。

立ち退きにともなう心身の負担や生活への影響が大きい場合には、こうした補償も見落とさずに主張することが大切です。

立ち退き料は借主の損失を補填するための金銭であり、その中には借家権に対する補償も含まれます。

ここでは、借家権の代表的な4つの計算方法について、それぞれの特徴と計算式を紹介します。状況に応じて適切な方法を理解しておくことが大切です。

収益還元方式とは、転居先の家賃と現在の家賃の「差額」をもとに、借家権の価格を計算する方法です。

計算式

借家権の価格 =(転居先の賃料 − 現在の賃料) × 複利年金原価率

この方式は「差額賃料還元方式」とも呼ばれ、差額が大きいほど補償額も高くなります。

割合方式は、土地や建物の価格に対して、借家権がどれだけの価値を持つかを割合で算出する方法です。不動産評価や相続税評価でも使われる手法です。

計算式

借家権の価格 =(土地価格 × 借地権割合 × 借家権割合)+(建物価格 × 借家権割合)

借地権割合や借家権割合は、国税庁が公表している「相続税路線価」に基づいて決まります。

一般的には、借地権割合は60〜70%程度、借家権割合は30%程度が目安とされています。実際に目安を計算する際には、これらの数値を使うとおおよその金額を把握しやすくなるでしょう。

収益価格控除方式は、物件を貸していることでオーナー(貸主)が被っている価値の低下分を、立ち退き料の基準にする方法です。賃貸している物件は、自由に使えないため資産価値が下がるという考え方に基づいています。

計算式

借家権の価格 = 自用の土地・建物の価格 − 借家としての土地・建物の価格

賃貸したことにより、物件の価格が大幅に下がっている場合に用いられることが多いです。

比準方式は、過去の「借家権」が実際に取引された価格事例をもとに、類似物件との比較で借家権の価値を求める方法です。

計算式

借家権の価格 = 取引事例価格 × 類似性を加味した調整率

ただし、借家権が市場で実際に売買されるケースは少ないため、あくまでも参考的・概念的な方法として用いられることが多いです。

実際に立ち退き料を計算する際は、借主が立ち退きに伴って負担する費用を合計して算出することが一般的です。

これまで紹介した4つの計算方法は借家権を基にした理論的な算出方法ですが、借家権が市場で取引されるケースは非常にまれであり、現実的な計算には向かない場合が多いです。

そのため、実務では以下の手順で立ち退き料を計算するケースが多くなっています。

【条件】

【計算シミュレーション】

立ち退きの申し入れをされてから、実際に立ち退き料を受け取るまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

立ち退き料を受け取るまでの期間は、ケースによって大きく異なります。貸主との交渉の難易度や物件の種類、立ち退きの理由、双方の合意の有無などが影響しますが、一般的には数ヶ月から半年程度が目安です。

ただし、紛争に発展した場合は1年以上かかることもあります。

立ち退き料の支払いは、借主が物件を明け渡した後に行われるのが一般的です。これは、借主が立ち退き料を受け取ったまま退去しないといったトラブルを防ぐためです。

しかし、退去には多額の初期費用がかかるため、借主が資金を用意できずに立ち退きに応じないケースも少なくありません。このようなケースでは、貸主が費用の一部を先払いすることで交渉がまとまることもあります。

立ち退き交渉がまとまると、立ち退き料の金額や支払い時期について合意書を作成します。

立ち退き料は、借主が正当な理由で退去を求められた際に支払われる補償金です。

しかし、すべての立ち退きで必ず受け取れるわけではなく、法律や契約内容によって支払いが認められるケースと認められないケースがあります。

ここでは、立ち退き料がもらえる代表的な状況や条件についてわかりやすく解説します。

大家都合による退去とは、貸主側の事情で借主に退去を求めるケースを指します。主な例として、以下のような状況が挙げられます。

借地借家法では借主の居住権が強く保護されています。たとえ物件の所有者であっても、退去を求める「正当な事由」がない以上、単に大家の都合だけで契約を解除することはできません。

この場合でも、貸主が借主に十分な立ち退き料を提示すれば、正当事由を補完でき、退去が認められる可能性があります。

ただし、貸主に退去を求める明確な事情(高齢の親の介護のため広い住居が必要になったなど)がある場合は、正当事由が強いと判断され、立ち退き料が少額になることもあります。

建物の建て替えや修繕を理由に退去を求められた場合でも、原則として立ち退き料を受け取ることができます。

ただし、建物が著しく老朽化し、倒壊の危険があるようなケースでは、立ち退き料なしでも正当事由が認められることがあります。老朽化の根拠としては、築年数や耐震診断などの客観的な資料が用いられます。

貸主側の目的が「リフォームによる賃料の引き上げ」や「商業施設への建て替え」などであれば、正当事由としては弱く、相応の立ち退き料が求められる可能性が高くなります。

市区町村が主導する土地区画整理事業などで住居の明け渡しを求められるケースでは、立ち退き料につき行政との交渉が必要になります。

道路や公園、上下水道の整備などを目的とした再開発事業は公共性が高く、都市計画法に基づき進められます。そのため、特別な事情がない限り、立ち退きを拒否するのは困難です。正当な理由なく退去を拒めば、土地収用法に基づき強制執行が行われる可能性もあります。

とはいえ、行政側も住民の生活に配慮して説明会を開くなど、丁寧な手続きを経て進めるのが一般的です。

次に、立ち退き料をもらえないケースを確認していきます。

借主に契約違反がある場合、原則として立ち退き料は支払われません。代表的な違反行為としては、以下のようなケースが挙げられます。

このような違反があると、借主と貸主の信頼関係が破壊されたとみなされ、貸主は契約を解除できます。契約が解除された場合、借主は物件を明け渡す義務を負うため、「立ち退き要求が不当である」と主張することはできません。

その結果、立ち退きによる借主の負担を損害として請求できなくなります。

定期建物賃貸借契約とは、あらかじめ契約で定めた期間が満了すると、自動的に契約が終了する賃貸借の形式です。普通賃貸借と異なり契約更新を前提としないため、原則として貸主は契約期間の終了後に明け渡しを求めることができます。

契約満了による退去は「貸主都合」ではなく、契約通りの終了とみなされるため、立ち退き料は支払われないのが一般的です。

ただし例外もあります。たとえば、10年契約の定期借家契約にもかかわらず、契約からわずか2年で退去を求められたような場合です。

このように契約期間が大きく残っているときは、借主は「予定より早く退去する不利益」に対する補償として、立ち退き料を交渉できる余地があります。

競売とは、貸主がローンなどの債務を返済できなくなった場合に、担保として設定された物件が裁判所を通じて強制的に売却される手続きです。

入居している物件が競売にかけられ、新しい所有者(買受人)が現れた場合、借主はその新所有者と新たに賃貸契約を結ばない限り、退去を求められることになります。このようなケースでは借主にも責任が認められるため、立ち退き料をもらうことはできません。

なお、競売開始前から物件に入居していた借主には、法律上「6カ月間の明け渡し猶予期間」が認められています。この期間中は、旧所有者(従前の大家)に家賃を支払う必要はありませんが、新所有者に対しては建物の使用料を支払う義務があります。

立ち退き料に明確な算定基準はなく、最終的な金額は当事者間の交渉で決まるケースがほとんどです。したがって、借主の交渉次第で受け取れる金額が大きく変わる可能性があります。

できるだけ多くの立ち退き料を受け取りたい場合は、次の6つのポイントを押さえて交渉に臨みましょう。

貸主が退去を求める正当事由の強さによって、立ち退き料の額は大きく変わります。

もし貸主側の正当事由が弱いにもかかわらず、立ち退き料が低く提示されている場合は、その金額に妥当性がないことをしっかり主張しましょう。借主の正当な意見が理解されれば、より納得できる立ち退き料に見直してもらえる可能性があります。

とくに都市開発など公共性の高い理由での立ち退きの場合は、貸主側にも一定の利益が見込まれるため、少し高めの立ち退き料を請求しても円滑に支払われるケースが多いです。

貸主の中には、相場として「半年分の家賃を払えば十分」と考える人もいますが、実際にはそれでは足りないことが多いです。

立ち退きがなければ発生しなかった費用——たとえば以下のような実費は、きちんと請求しましょう。

請求できる費用をリストアップし、見積書や領収書を提示すれば、交渉の際に有力な材料となります。

交渉においては、借主の姿勢も重要です。たとえ内心では立ち退きを検討していても、表面的には「立ち退くつもりはない」と強く主張することで、交渉の主導権を握ることができます。

ただし、無理な金額を提示すると交渉が破綻する恐れがあるため、あくまで相場の範囲内で強気に交渉することが大切です。

現在の住居や店舗が生活や営業にとって重要であることを具体的に伝えることも、立ち退き料の増額交渉において効果的です。たとえば、以下のような事情がある場合です。

これらの事情をもとに、立ち退きによる生活や営業への影響の大きさを示し、適切な補償を求めることが可能です。

立ち退きに伴い実際に発生する損害額も、立ち退き料の重要な交渉材料となります。具体例としては以下のようなものがあります。

損害額の詳細な見積もりや関連する証拠資料を準備することで、請求の説得力を高め、適切な補償を得やすくなります。

立ち退き料の交渉が長引いたり、貸主側と金額や条件で折り合いがつかない場合は、専門知識を持つ弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は法律の専門家であるため、借主の権利を適切に主張し、貸主側との交渉を有利に進めることができます。

また、弁護士はこれまでの判例や地域の慣習、実際の交渉事例など豊富な知識と経験をもとに、適正な立ち退き料の算定や請求方法をアドバイスしてくれます。

さらに、弁護士を通じて交渉することで、貸主側も真剣に対応せざるを得なくなるケースが多く、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。

場合によっては、交渉が決裂したときに調停や裁判といった法的手続きを視野に入れた戦略的な対応も可能です。借主自身が感情的になってしまい、交渉が難しくなるリスクも軽減できるでしょう。

初回無料相談を実施している事務所も多いです。適切なサポートを受けて、納得できる立ち退き料を獲得しましょう。

立ち退き料の相場は物件の場所や条件、立ち退きの理由で大きく変わります。一般的には数十万円から数百万円、場合によってはそれ以上になることもあります。

100万円が高いか安いかは、家賃差額や引っ越し費用など具体的な事情によって判断されます。相場を理解したうえで、個別の状況に応じて妥当な金額か確認しましょう。

契約書に「立ち退き料なし」と記載されていても、必ずしも立ち退き料がもらえないわけではありません。

借地借家法では借主の保護が重視され、貸主都合の立ち退きには正当事由と補償が必要です。契約書の内容よりも実情や裁判所の判断が優先される場合もあります。

借主が立ち退き料を受け取ると、それは所得として扱われ、所得税や住民税がかかる可能性があります。

ただし、立ち退き料が「一時所得」として扱われる場合は、所得税の計算上、最大50万円の特別控除が適用されます。引っ越し費用などの必要経費を差し引いた後の課税対象額が50万円以下なら、基本的に税金はかかりません。

立ち退き料の相場は家賃の6カ月~1年分といわれますが、明確な基準はなく、交渉次第で金額は大きく変わります。より多くの立ち退き料を得るには、退去によって借主に生じる損害を貸主に納得してもらうことが重要です。

一方で、高額な立ち退き料は貸主の負担も大きいため、明らかに相場よりも低い金額を提示してくるケースも多いです。正当な立ち退き料を受け取るには、判例などの法的根拠をもとに算定額を主張する必要があるため、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

相談先に迷ったら、立ち退き案件に豊富な実績を持つ「VSG弁護士法人」(旧 ベンチャーサポート法律事務所)にお気軽にご相談ください。