- TOP|会社設立

- ›

- ベンチャーサポート TOPICKS

- ›

- <賃上げによる影響と対策の実態調査>を実施

<賃上げによる影響と対策の実態調査>を実施

<賃上げによる影響と対策の実態調査>直近3年以内に「賃上げした」企業は約6割。

賃上げ促進税制を「知っている」と回答した人は4割弱にとどまる

ベンチャーサポート税理士法人(会社設立 完全ガイド:https://vs-group.jp/tax/startup/ https://vs-group.jp/tax/)を運営するベンチャーサポートグループ株式会社(本社:東京都渋谷区、グループ総代表:中村 真一郎 https://vs-group.jp/)は、「賃上げによる影響と対策の実態」に関する調査を実施しましたので、お知らせいたします。

<賃上げによる影響と対策に関する調査結果トピックス>

- 直近3年以内に「賃上げした」企業は約6割に上る一方、賃上げには「課題がある」と回答した人は8割近くに

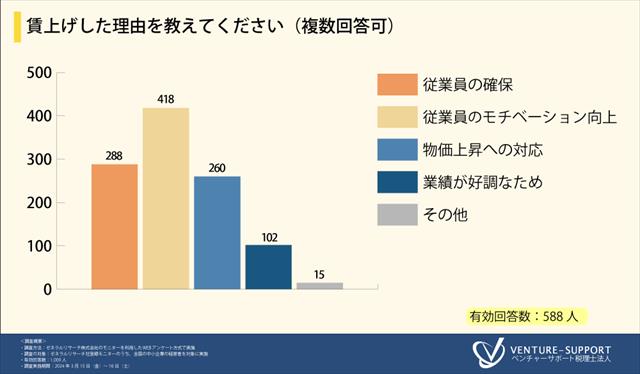

- 賃上げした理由は「従業員のモチベーション向上」が最多

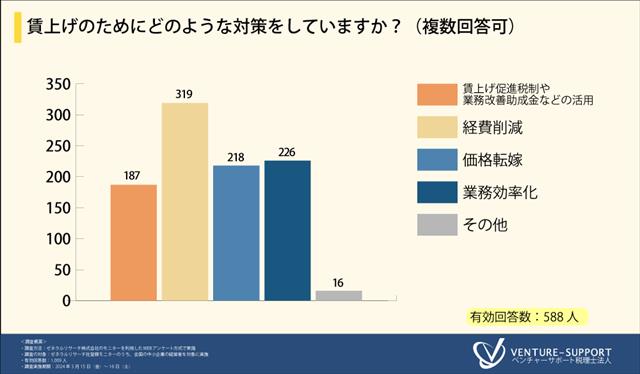

- 賃上げのための対策は「経費削減」「業務効率化」「価格転嫁」

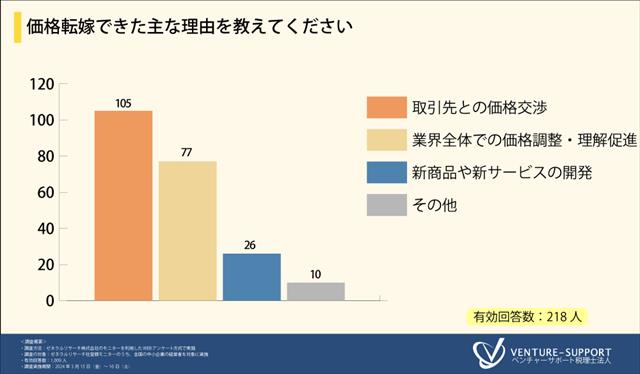

- 価格転嫁できた主な理由としては、約半数が「取引先との価格交渉」と回答

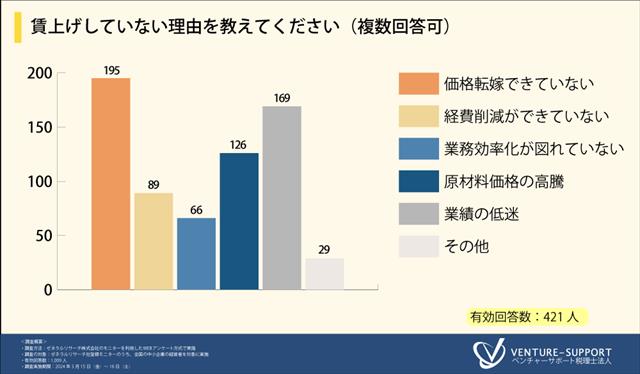

- 直近3年以内に賃上げしていない理由として「価格転嫁できていない」「業績の低迷」

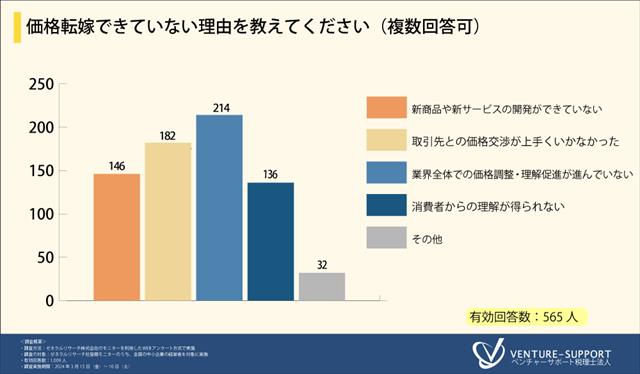

- 価格転嫁できていない理由として「業界全体での価格調整・理解促進が進んでいない」が最多

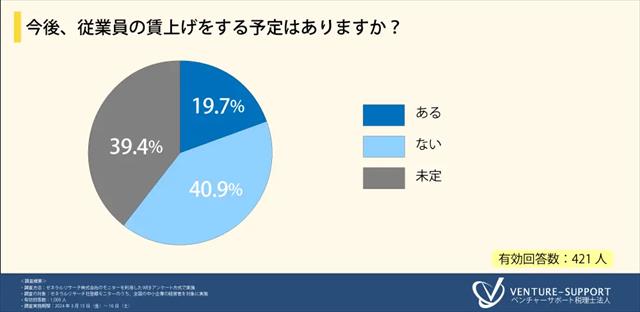

- 今後、「賃上げ予定がある」と回答した人は約2割。「未定」は4割近くに上る

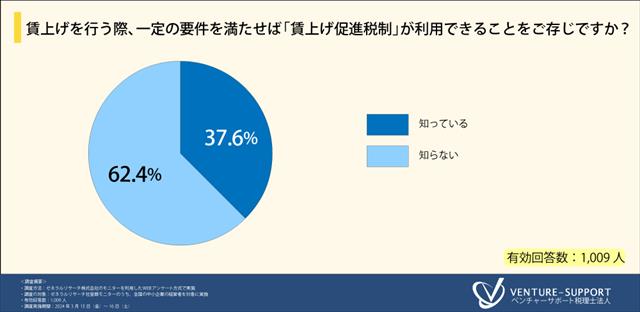

- 賃上げのときに、「賃上げ促進税制」を利用できることを「知らない」と回答した人は6割

<調査概要>

- 1. 調査方法:ゼネラルリサーチ株式会社のモニターを利用したWEBアンケート方式で実施

- 2. 調査の対象:ゼネラルリサーチ社登録モニターのうち、全国の中小企業の経営者を対象に実施

- 3. 有効回答数:1,009人

- 4. 調査実施期間:2024年3月15日(金)~2024年3月16日(土)

直近3年以内に「賃上げした」企業は約6割に上る一方、賃上げには「課題がある」と回答した人は8割近くに

全国の中小企業の経営者に調査を実施。

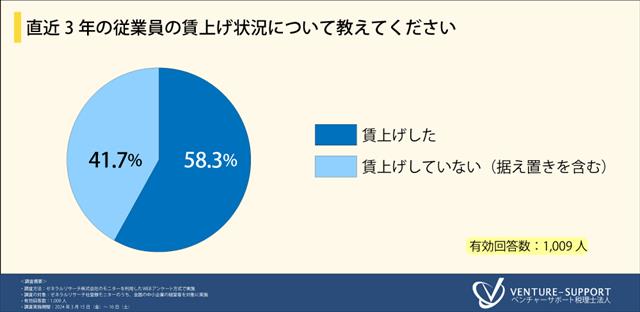

「直近3年の従業員の賃上げ状況について教えてください」と質問したところ、「賃上げした(58.3%)」「賃上げしていない(据え置きを含む)(41.7%)」という回答結果になった。

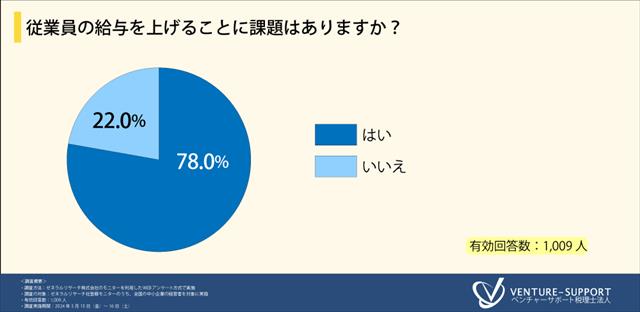

また、「従業員の給与を上げることに課題はありますか?」と質問したところ、「はい(78.0%)」「いいえ(22.0%)」という回答結果になった。

従業員の給与を上げることの課題としては、

- ・社会保険料なども含めるとキャッシュフローへの負荷が大きい(40代/男性/埼玉県)

- ・いつまで継続できるのか不安(50代/男性/新潟県)

- ・1度上げたら下げられない。業績連動型に変更できない(50代/男性/埼玉県)

- ・来年度の売り上げや利益が読めない(50代/男性/広島県)

などの声が挙がった。

直近3年以内に賃上げした企業は約6割に上る一方、8割近くは従業員の給与を上げることに課題があると感じていることが明らかとなった。賃上げによって企業が負担する社会保険料が増えること、一度賃上げするとその後に給与を下げることが難しいことを懸念する声が多く見られた。

賃上げした理由は「従業員のモチベーション向上」が最多

直近3年以内に賃上げしたと回答した人に、「賃上げした理由を教えてください(複数回答可)」と質問したところ、「従業員のモチベーション向上(71.1%)」と回答した人が最も多く、次いで「従業員の確保(49.0%)」「物価上昇への対応(44.2%)」「業績が好調なため(17.3%)」「その他(2.5%)」と続いた。

大企業を中心に、初任給の引き上げの動きが広がっている。給与水準が上がることで、従業員のモチベーション向上、優秀な人材確保に繋がるため、昨今の労働力不足による売り手市場も影響し、賃上げ傾向が続く可能性は高いと思われる。

賃上げのための対策は「経費削減」「業務効率化」「価格転嫁」

価格転嫁できた主な理由としては、約半数が「取引先との価格交渉」と回答

同じく、直近3年以内に賃上げしたと回答した人に、「賃上げのためにどのような対策をしていますか?(複数回答可)」と質問したところ、「経費削減(54.2%)」と回答した人が最も多く、次いで「業務効率化(38.4%)」「価格転嫁(37.1%)」「賃上げ促進税制や業務改善助成金などの活用(31.8%)」「その他(2.7%)」と続いた。

賃上げのために「価格転嫁している」と回答した人に、「価格転嫁できた主な理由を教えてください」と質問したところ、「取引先との価格交渉(48.2%)」「業界全体での価格調整・理解促進(35.3%)」「新商品や新サービスの開発(11.9%)」「その他(4.6%)」と続いた。

賃上げのために「経費削減」「業務効率化」「価格転嫁」などの企業努力を行っている企業が多いことが明らかとなった。また、価格転嫁については「業界全体での価格調整・理解促進」だけでなく、「取引先との価格交渉」の重要性が浮き彫りとなっている。

直近3年以内に賃上げしていない理由として「価格転嫁できていない」「業績の低迷」

直近3年以内に賃上げしていないと回答した人に、「賃上げしていない理由を教えてください(複数回答可)」と質問したところ、「価格転嫁できていない(46.3%)」と回答した人が最も多く、次いで「業績の低迷(40.1%)」「原材料価格の高騰(29.9%)」「経費削減ができていない(21.1%)」「業務効率化が図れていない(15.7%)」「その他(6.9%)」と続いた。

昨今の歴史的な円安、原材料価格の高騰などは、経営に大きな影響を与えている。これらの要因によるコスト増加分を価格転嫁できなければ企業の利益に関わる。そのため、価格転嫁できているかどうか、業績が好調かどうかによって賃上げは左右される。

価格転嫁できていない理由として「業界全体での価格調整・理解促進が進んでいない」が最多

価格転嫁できていないと回答した人に、「価格転嫁できていない理由を教えてください(複数回答可)」と質問したところ、「業界全体での価格調整・理解促進が進んでいない(37.9%)」と回答した人が最も多く、次いで「取引先との価格交渉が上手くいかなかった(32.2%)」「新商品や新サービスの開発ができていない(25.8%)」「消費者からの理解が得られない(24.1%)」「その他(5.7%)」と続いた。

2022年から食料品や日用品を中心に、値上げラッシュが続いている。このように価格転嫁できている企業がある一方で、まったく価格転嫁できていない企業も依然としてある。価格転嫁は取引先や消費者離れが懸念されることから、業界全体での価格調整・理解促進が進んでいないと価格転嫁するのは難しい側面もある。

今後、「賃上げ予定がある」と回答した人は約2割。「未定」は4割近くに上る

直近3年以内に賃上げしていないと回答した人に、「今後、従業員の賃上げをする予定はありますか?」と質問したところ、「ある(19.7%)」「ない(40.9%)」「未定(39.4%)」という回答結果になった。

今後、賃上げ予定の企業は約2割にとどまることが明らかになった。円安が追い風となっている大企業を中心に、賃上げの動きが広がっている一方で、中小企業にとっては賃上げのハードルは高いことが見て取れた。

賃上げのときに、「賃上げ促進税制」を利用できることを「知らない」と回答した人は6割

「賃上げを行う際、一定の要件を満たすと「賃上げ促進税制」が利用できることをご存じですか?」と質問したところ、「知っている(37.6%)」「知らない(62.4%)」という回答結果になった。

賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出する企業または個人事業主が、一定の要件を満たした上で前年度よりも給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度である。たとえば、中小企業であれば、給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除できる。企業にとって節税効果が高いため、賃上げ促進税制を上手く活用するとよいだろう。

専門家からのアドバイス

「中小企業の賃上げ 課題とポイントを解説」

アンケートに回答した中小企業のうち、6割近くが直近3年で従業員の賃上げを行っています。

しかし、同時に8割近くが従業員の賃上げに課題があると回答しており、中小企業における賃上げの難しさがうかがえる結果となりました。

ここでは、中小企業が賃上げをするための課題やポイントを解説します。

中小企業の賃上げ 課題は?

中小企業の賃上げには、主に次のような課題があります。

原材料費などのコスト増加を価格転嫁できていない

従業員の賃上げを行うには、原資となる利益の確保が必要です。

しかし、原油高による物流コスト増加や円安による輸入仕入高の高騰など、経営環境の変化により商品の製造や提供に必要な原価は変動します。

原価の変動を適切に価格転嫁できないと販売しても利益が残らない状況になります。

利益の確保ができなければ、賃上げは難しいでしょう。

賃上げをするための評価制度ができていない

従業員の賃上げを行うには、従業員の成果を適正に評価するしくみが不可欠です。

評価制度が適正であり、さらに納得感がないと、適切な賃上げができないばかりか、従業員のモチベーションのダウンにつながりかねません。

定期昇給が重い負担になっている

成果給を導入している企業は増えているものの、日本企業においては年次に応じて給料があがるベースアップが一般的です。

定期的にベースアップを行うには、経営環境が変化する中で常に成長を続けなければならず、特に中小企業にとっては重い負担となっています。

中小企業が賃上げするためのポイント

では、次に中小企業が賃上げするための主なポイントを解説します。

適切な価格転嫁で利益率を改善する

原価が高騰した場合、利益確保のためには適切な価格転嫁が不可欠です。

原価を適切に価格転嫁できているか見極める手法の代表例として、限界利益率の分析があります。

限界利益とは、商品を販売したときに直接得られる利益で、次の式で計算できます。

限界利益=売上高-変動費

限界利益率=限界利益÷売上高

変動費とは、商品に直接かかる仕入原価や人件費などです。

限界利益率が商品ごとの比較で悪化している、また直近数年間の推移で悪化している場合は、適切な価格転嫁ができていないと言えます。

適正な評価制度の実施

従業員の賃上げでは、従業員の成果をどのように評価し、賃金に反映させるかがポイントです。

たとえば、従業員ごとの業務に応じた目標設定や、達成度の評価方法、賞与や昇給率の設定などに着手しましょう。

賃上げ促進税制の利用

賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出する企業が前年度より従業員の給与等を増やし、一定の要件を満たした場合、増加額の一部を法人税から控除できる制度です。

税制上の大企業は給与等支給額の増加額の最大35%まで、中小企業は最大45%まで税額控除可能です。

これまでの賃上げ促進税制を拡充・延長した改正は令和6年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。

さいごに

ベンチャーサポートでは、従業員の賃上げを検討する経営者様向けの無料相談を実施しています。

賃上げをするための経営改善や各種制度の利用、評価制度の構築なども相談可能です。

ぜひご活用ください。