- TOP|会社設立

- ›

- ベンチャーサポート TOPICKS

- ›

- <法改正に伴うパート・アルバイトの雇用課題に関する調査>を実施

<法改正に伴うパート・アルバイトの雇用課題に関する調査>を実施

経営者の86.8%が「最低賃金引き上げは必要」と回答。一方で負担も深刻化

起業家支援を専門とするベンチャーサポート税理士法人(所在地:東京都渋谷区、代表:中村真一郎)は、「法改正に伴うパート・アルバイトの雇用課題」に関する意識調査を実施しましたので、お知らせいたします。

<法改正に伴うパート・アルバイトの雇用課題に関する調査結果トピックス>

- ・過半数が「最低賃金未満」からの引き上げを実施 さらに約4割は“先手の昇給”も

- ・「DXによる業務効率化」が最多 人件費増は“自助努力”で吸収へ

- ・9割近くが「最低賃金の引き上げは必要」と肯定 負担増でも前向きな姿勢

- ・人材確保に好影響 「賃上げと103万円の壁の見直し」で83.8%の経営者が“効果あり”と回答

- ・「もっと働きたい」が過半数 “壁”の緩和で働き手の意欲に変化

- ・7割超が「経営を圧迫」と回答 制度の理想と現実にギャップも

- ・8割が「人件費は増える」と回答 “壁”の見直しが経営に直撃

- ・「フルタイム重視」へシフト加速 時給改善・正社員化も広がる

- ・「労務管理の複雑化」が最大の課題に 企業は説明・合意形成にも苦慮

- ・法改正への対応、専門家活用とシステム導入が対応の柱に

<調査概要>

- 1. 調査方法:PRIZMAリサーチ株式会社のモニターを利用したWEBアンケート方式で実施

- 2. 調査の対象:PRIZMAリサーチ社登録モニターのうち、経営者(パート・アルバイト10名以上を雇用している方)を対象に実施

- 3. 有効回答数:1,001名

- 4. 調査実施期間:2025年4月24日(木)~2025年04月26日(土)

経営者(パート・アルバイト10名以上を雇用している方)を対象に実施。

過半数が「最低賃金未満」からの引き上げを実施 さらに約4割は“先手の昇給”も

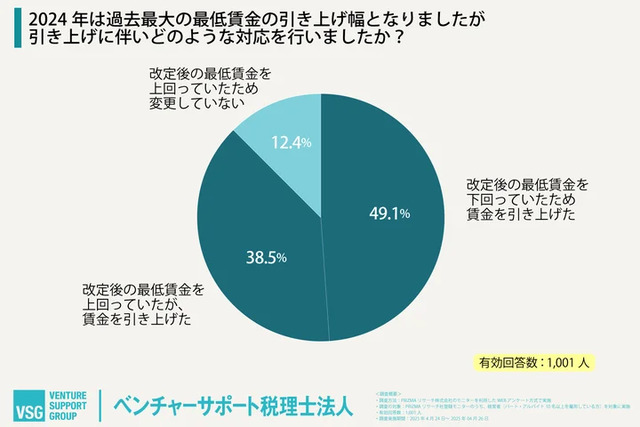

「2024年は過去最大の最低賃金の引き上げ幅となりましたが、引き上げに伴いどのような対応を行いましたか?」と質問したところ、「改定後の最低賃金を下回っていたため、賃金を引き上げた(49.1%)」「改定後の最低賃金を上回っていたが、賃金を引き上げた(38.5%)」「改定後の最低賃金を上回っていたため、変更していない(12.4%)」という回答結果となった。

法改正による最低賃金の引き上げに対し、多くの企業が実質的な対応を迫られている実態が浮かび上がった。注目すべきは、すでに基準を上回っていたにもかかわらず、約4割の企業が自主的な賃上げに踏み切っている点。人材確保や離職防止といった先を見据えた“攻めの人事”が一部の企業で進行していることがわかる。

「DXによる業務効率化」が最多 人件費増は“自助努力”で吸収へ

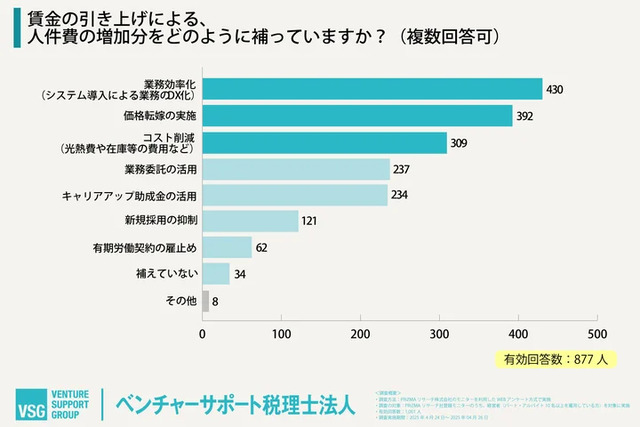

「賃金の引き上げによる、人件費の増加分をどのように補っていますか?(複数回答可)」と質問したところ、「業務効率化(システム導入による業務のDX化)(49.0%)」と回答した人が最も多く、次いで「価格転嫁の実施(44.7%)」「コスト削減(光熱費や在庫等の費用など)(35.2%)」「業務委託の活用(27.0%)」「キャリアアップ助成金の活用(26.7%)」「新規採用の抑制(13.8%)」「有期労働契約の雇止め(7.1%)」「補えていない(3.9%)」「その他(0.9%)」と続いた。

最も多かったのは「業務効率化(DX)」で49.0%。価格転嫁やコスト削減といった外部対応よりも、社内の構造改革でコスト増を吸収しようとする傾向がうかがえる。一方で、「補えていない」と回答した企業も一定数(3.9%)存在しており、法改正への対応力には企業間で差が生じていることも明らかとなった。

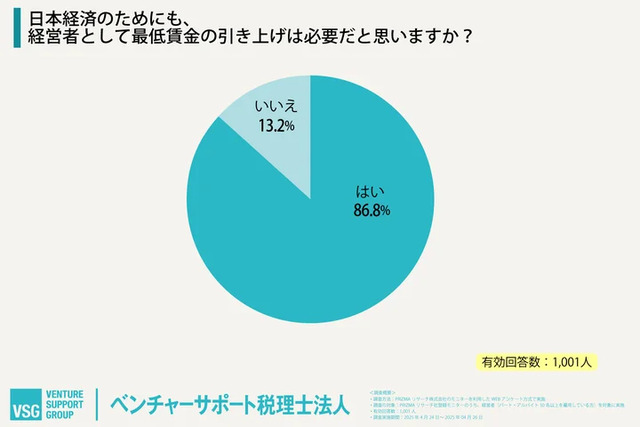

9割近くが「最低賃金の引き上げは必要」と肯定 負担増でも前向きな姿勢

「日本経済のためにも、経営者として最低賃金の引き上げは必要だと思いますか?」と質問したところ、「はい(86.8%)」「いいえ(13.2%)」という回答結果となった。

経営への負担感が強まる中でも、約87%の最低賃金引き上げの「必要性」を肯定している点は注目に値する。人材確保や職場環境の改善といった観点から、制度の目的に共感する声が企業側で広がりつつあると見られる。

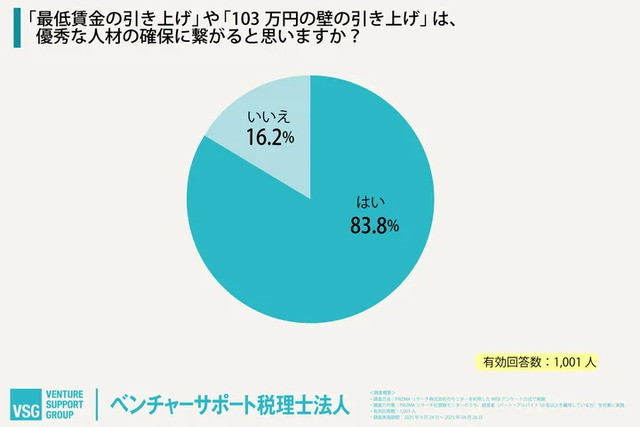

人材確保に好影響 「賃上げと103万円の壁の見直し」で83.8%の経営者が“効果あり”と回答

「「最低賃金の引き上げ」や「103万円の壁の引き上げ」は、優秀な人材の確保に繋がると思いますか?」と質問したところ、「はい(83.8%)」「いいえ(16.2%)」という回答結果となった。

長年、雇用調整のハードルとされてきた「103万円の壁」だが、その見直しを人材確保の好機と捉える経営者が8割を超えた。制度改正によって働き方の選択肢が広がることで、パート・アルバイトの就労意欲が高まり、慢性的な人手不足の改善にもつながることが期待される。

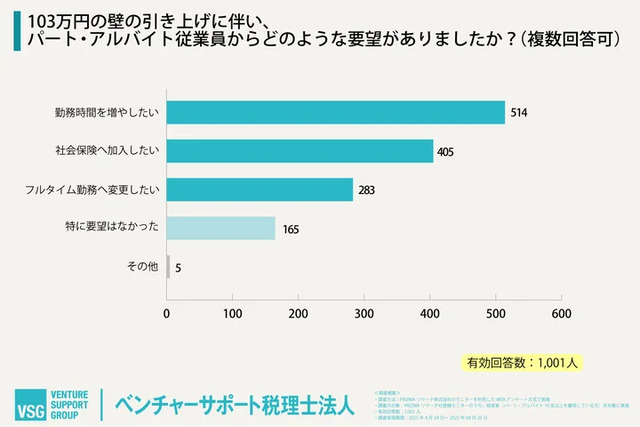

「もっと働きたい」が過半数 “壁”の緩和で働き手の意欲に変化

「103万円の壁の引き上げに伴い、パート・アルバイト従業員からどのような要望がありましたか?(複数回答可)」と質問したところ、「勤務時間を増やしたい(51.4%)」「社会保険へ加入したい(40.5%)」「フルタイム勤務へ変更したい(28.3%)」「特に要望はなかった(16.5%)」「その他(0.5%)」という回答結果となった。

「勤務時間を増やしたい(51.4%)」、「社会保険への加入を希望(40.5%)」といった声が多く寄せられ、従業員側の就労意識にも明らかな変化が見えてきた。これまで一般的だった“扶養内就労”の前提は、制度改正をきっかけに徐々に見直されつつある。

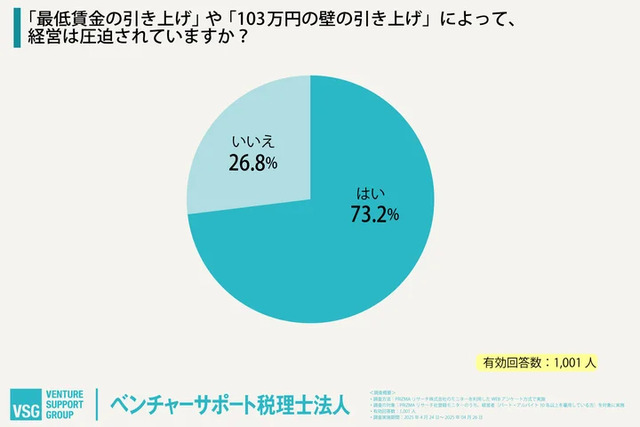

7割超が「経営を圧迫」と回答 制度の理想と現実にギャップも

「最低賃金の引き上げ」や「103万円の壁の引き上げ」によって、経営は圧迫されていますか?」と質問したところ、「はい(73.2%)」「いいえ(26.8%)」という回答結果となった。

制度の理念を支持する声が多数である一方、73.2%の企業が「経営を圧迫している」と回答しており、現場の負担感は依然として強い。制度改正を人材戦略に活かす企業もあるが、業種や企業規模によって財務面での許容度にはばらつきがあり、対応力の格差が今後の経営体力に影響する可能性もある

8割が「人件費は増える」と回答 “壁”の見直しが経営に直撃

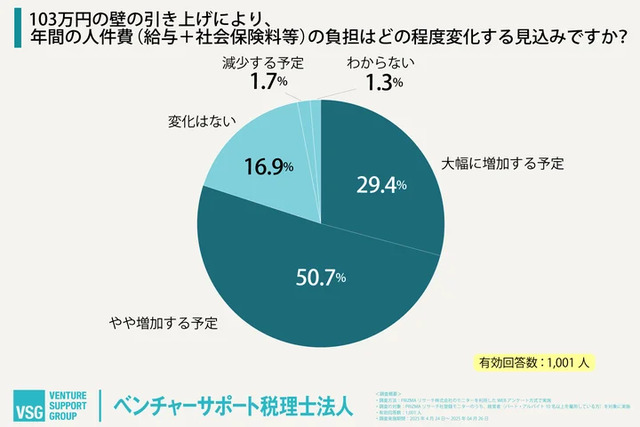

「103万円の壁の引き上げにより、年間の人件費(給与+社会保険料等)の負担はどの程度変化する見込みですか?」と質問したところ、「大幅に増加する予定(29.4%)」「やや増加する予定(50.7%)」「変化はない(16.9%)」「減少する予定(1.7%)」「わからない(1.3%)」という回答結果となった。

「大幅に増加」が29.4%、「やや増加」も50.7%に達し、全体の8割以上が人件費の増加を見込んでいる。一方で「変わらない」と回答した企業はわずか16.9%。中でも、社会保険料の負担増が経営に大きな影響を与えている実態が明らかになった。

「フルタイム重視」へシフト加速 時給改善・正社員化も広がる

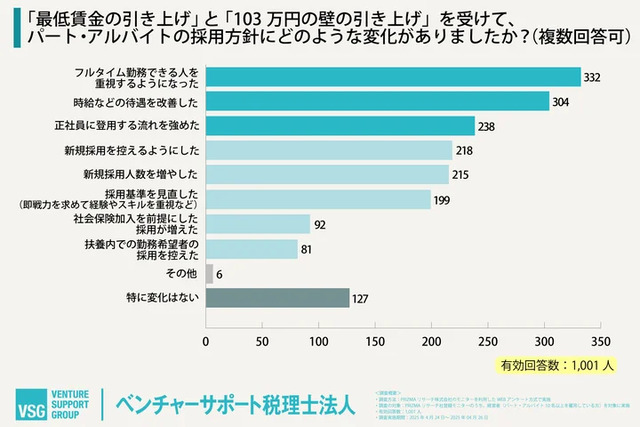

「「最低賃金の引き上げ」と「103万円の壁の引き上げ」を受けて、パート・アルバイトの採用方針にどのような変化がありましたか?(複数回答可)」と質問したところ、「フルタイム勤務できる人を重視するようになった(33.2%)」と回答した人が最も多く、次いで「時給などの待遇を改善した(30.4%)」「正社員に登用する流れを強めた(23.8%)」「新規採用を控えるようにした(21.8%)」「新規採用人数を増やした(21.5%)」「採用基準を見直した(即戦力を求めて経験やスキルを重視など)(19.9%)」「社会保険加入を前提にした採用が増えた(9.2%)」「扶養内での勤務希望者の採用を控えた(8.1%)」「その他(0.6%)」「特に変化はない(12.7%) 」という回答結果となった。

「フルタイム勤務を重視する」が33.2%、「待遇を改善した」が30.4%と、企業側が安定した人材の確保にシフトしている傾向が見て取れる。一方で、「新規採用を控える(21.8%)」という慎重な姿勢も一定数存在しており、対応方針の二極化が進みつつある。

「労務管理の複雑化」が最大の課題に 企業は説明・合意形成にも苦慮

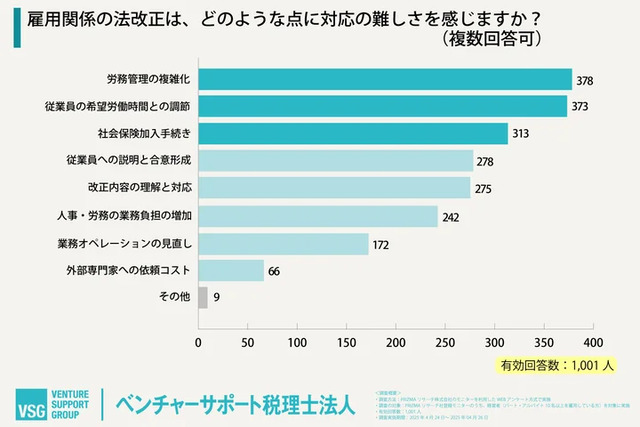

「雇用関係の法改正は、どのような点に対応の難しさを感じますか?(複数回答可)」と質問したところ、「労務管理の複雑化(37.8%)」と回答した人が最も多く、次いで「従業員の希望労働時間との調節(37.3%)」「社会保険加入手続き(31.3%)」「従業員への説明と合意形成(27.8%)」「改正内容の理解と対応(27.5%)」「人事・労務の業務負担の増加(24.2%)」「業務オペレーションの見直し(17.2%)」「外部専門家への依頼コスト(6.6%)」「その他(0.9%)」と続いた。

「労務管理の複雑化」や「従業員との調整・説明」が上位に挙がり、制度対応において“人的対応の難しさ”が際立っている。法改正の理解だけでなく、実際の現場運用にまで及ぶマネジメント負担が顕在化しており、対応の実務面に課題を感じる企業が多いことがうかがえる。

法改正への対応、専門家活用とシステム導入が対応の柱に

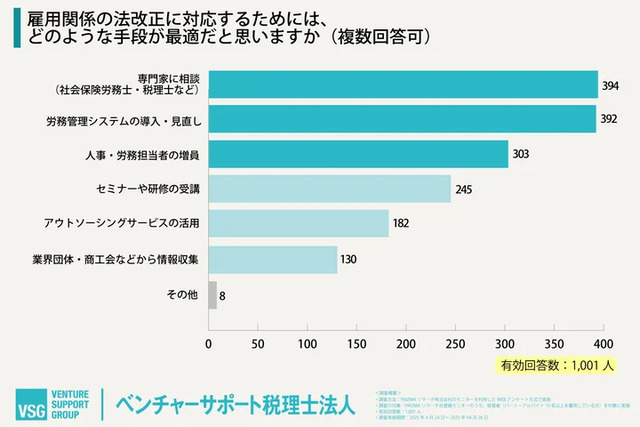

「雇用関係の法改正に対応するためには、どのような手段が最適だと思いますか(複数回答可)」と質問したところ、「専門家(社会保険労務士・税理士など)に相談(39.4%)」と回答した人が最も多く、次いで「労務管理システムの導入・見直し(39.2%)」「人事・労務担当者の増員(30.3%)」「セミナーや研修の受講(24.5%)」「アウトソーシングサービスの活用(18.2%)」「業界団体・商工会などから情報収集(13.0%)」「その他(0.8%)」と続いた。

「社会保険労務士などの専門家への相談(39.4%)」、「労務管理システムの導入・見直し(39.2%)」が対応策として上位に挙がった。法改正の複雑さに対し、専門的知見とテクノロジーを併用して対応するスタイルが主流になりつつある。

専門家からのアドバイス「103万円の壁の引き上げによるメリット・デメリット」

103万円の壁が引き上げられることで、年間の人件費にどのような影響があるのかを尋ねたところ、約8割の企業が「人件費が増加する」と回答しました。

今回は、103万円の壁の引き上げによって生じるメリットとデメリットについて、専門家の視点から解説します。

103万円の壁とは

「103万円の壁」とは、パートやアルバイトの年間収入が103万円を超えることで所得税が発生する境目となる基準を指します。

企業によっては、103万円を超えた従業員に対して配偶者手当の支給対象外とするケースもあり、世帯全体の手取り額に影響することがあります。

この“壁”を意識して働く時間を抑える「働き控え」が広がることで、企業側は深刻な人手不足に直面しています。

103万円の壁の引き上げによるメリット

103万円の壁の引き上げは、企業・従業員双方にとってプラスに働く側面も多くあります。

以下に、103万円の壁の引き上げによる主なメリットを解説します。

人材不足の緩和

壁の引き上げによって、これまで税負担を避けるために労働時間を抑えていた従業員も、時間を気にせず働けるようになります。

特に、人手不足が深刻なサービス業や飲食業などにおいて、労働力確保への効果が期待されます。

実際に、企業の約9割が「103万円の壁の見直しに賛成」と回答しており、働き控えの解消による効果への期待が高まっています。

従業員のモチベーション向上

労働時間を自由に選べることで、収入増が見込める点は従業員にとって大きなメリットです。

また、働き控えをしている従業員への“配慮”や“カバー”を強いられていた他の従業員からは、不公平感や不満が生じやすいという課題もありました。

そのような状況が解消されることで、職場全体のモチベーション向上につながるでしょう。

スキルアップとキャリア形成

労働時間が増えれば、業務の理解が深まり、スキルアップやキャリア形成にもつながります。

結果として、企業にとっても“即戦力人材”の育成機会となり、従業員の成長が企業の成長にもつながります。

103万円の壁の引き上げによるデメリット

一方で、103万円の壁の引き上げは企業にとって新たな課題を生む可能性もあります。

以下に、103万円の壁の引き上げによる主なデメリットを解説します。

人件費の増加

労働時間の増加に伴い、給与や社会保険料の負担が増える可能性があります。

特に、106万円や130万円の壁を超える場合は、企業側にも保険料の負担が生じ、中小企業にとっては資金繰りへの影響が大きくなる恐れがあります。

そのため、事前の人件費シミュレーションや公的支援制度の活用が重要となります。

従業員の流出リスク

働く時間の制限が緩和されることで、従業員がより高待遇の職場へ転職する動きが強まる可能性もあります。

特にスキルや経験を持つ人材ほど、条件の良い企業に流出しやすくなるため、企業側には人材の定着に向けた職場環境の整備が求められます。

事務処理の負担増

103万円の壁の引き上げによって、給与計算・扶養控除の見直し・社会保険の加入判断など、企業の事務処理が煩雑になります。

特に労務・人事担当者にとっては、業務負担の増加が避けられず、業務効率の低下や人為的ミスのリスクにもつながりかねません。

さいごに

103万円の壁が引き上げでは、制度の変化に合わせた柔軟な対応が企業にも従業員にも求められます。従業員の働き方や家庭事情に応じたきめ細かな配慮とともに、人件費の管理・制度理解・人材戦略の見直しも不可欠です。

制度の変更に不安がある場合や、今後の対応方針に迷われている場合は、お早めにベンチャーサポートにご相談ください。